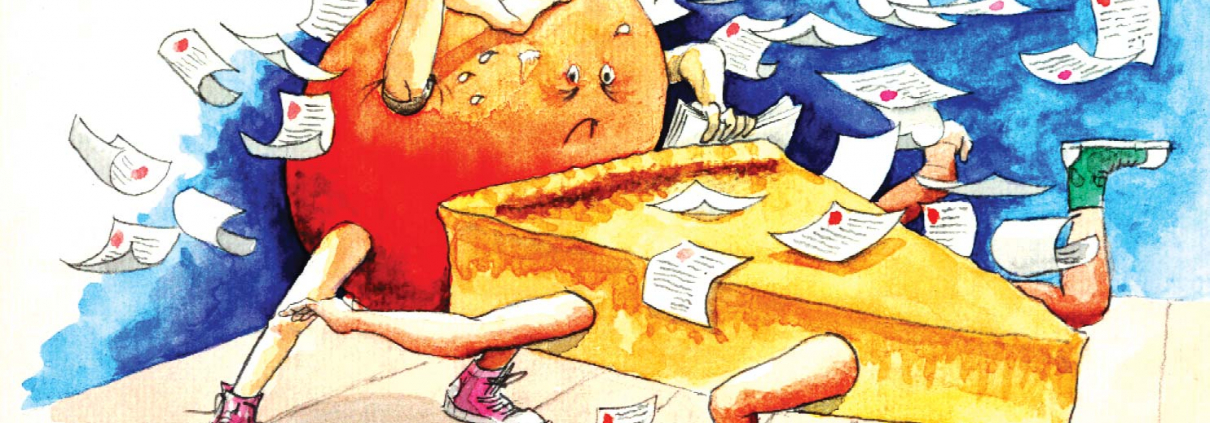

A uno a veces se le quitan las ganas de las cosas. Como ese jueves que andaba con Juan Cañola por el Parque del Periodista y nos dio hambre. Eran las once y media de la noche. Fuimos a la calle Girardot, frente a las licoreras, a una chaza que despacha empanadas y arepas de queso a diestra y siniestra todo el día.

Llegamos a la chaza, pedimos arepas, separamos dos sillas plásticas rojas sin espaldar y nos sentamos ahí mismo, casi sobre la acera, en la entrada de un parqueadero. Pusimos otra silla a manera de mesa de centro y sobre ella las gaseosas y la canasta con las arepas. Es lo que llaman salir a comer en la calle. Saqué la arepa de queso con lecherita de la canasta, la levanté y la contemplé con satisfacción. Representaba la feliz conjunción de cuatro circunstancias que no siempre coinciden:

1. Andaba con un amigo.

2. Nos habíamos trabado.

3. Teníamos la cometrapo.

4. Había plata.

Estábamos hablando con la boca llena de no sé qué tema, cuando llega a la chaza un hombre alto con los cartones de una caja recién desbaratada bajo el brazo, rostro embetunado y una camisa negra que alguna vez no fue negra. Se detiene frente a nosotros. Lo miro mientras me llevo la arepa a la boca. Me mira fijo con un dolor punzante y con un desvalimiento agresivo. Miro pasar los carros, le digo algo a Cañola y al volver la cabeza veo al hombre haciendo notar que me está viendo. Aunque nos separan diez metros tengo la sensación de que lo tengo encima. No me importa su hambre. Me ha dañado la arepa. El dueño de la chaza le grita algo y él vuelve la mirada. Le hablo a Cañola pensando más en mis movimientos que en mis palabras. Vuelvo a la arepa. Levanto la cabeza y veo que el hombre ya no está. Lo veo caminar hacia el Parque del Periodista, silbando, desentendido de nosotros. Siento descanso y por allá en el fondo hasta la extraña sensación de haber sido abandonado.

Doy el segundo mordisco a la arepa y veo cruzar la calle a una rubia trajinada que no hace mucho debió haber sido bella y entera. Se agranda a cada paso, directo hacia nosotros. Nos pide dinero o comida. Con la arepa a medio camino le digo que no hay nada en este momento. Se queda haciendo presencia. No la determinamos y de repente se va. Vuelvo a la arepa, doy dos mordiscos más y paso con la gaseosa.

Cañola empieza a contarme un chiste y yo saboreo la arepa cuando aparece un hombre con cachucha roja y raída, alto y flaco, con la expresión de quien acaba de tomar leche cortada. Lleva media camisa por fuera y tiene un palo de escoba en la mano izquierda. Habla firme y seguro, se le nota la intención de arrasar con la voz. Me extiende la mano y levanta las cejas mirándome como desde arriba.

—Entonces qué peludo.

No le contesto. Me concentro en mi arepa. Sigue con la mano estirada.

—Entonces qué peludo.

Tengo claro que no quiero estrechar una mano a las malas. Solo quiero dar otro mordisco a la arepa. Pero la persistencia de la mano extendida en el vacío está diciendo que negar un saludo es ningunear, ofender. Miro la otra mano con el palo de escoba. Extiendo el brazo malamente.

—Todo bien. ¿Entoes que? ¿Me va a colaborar con algo pa comer?

—No tengo nada, hermano.

Mira, acusador, la arepa, la gaseosa y a mí. Me siento como sorprendido en una vileza. Busco refugio en mi arepa y doy otro mordisco que me sabe maluco. La voz imponente del tipo me dice que tenga la caridad de colaborarle con algo. No levanto la cabeza. Sé que se va a quedar ahí, cada vez más notable, más cerca, hasta que no quede más remedio que darle lo que quiere. Alguien dentro de mí no quiere ceder, no quiere entregarse. Él quiere diezmarme con su asedio. Yo necesito soportar sin ceder. Él tiene la fuerza del que no tiene nada que perder y yo el miedo del que tiene techo, proyectos y gente que lo quiere. No se trata de la arepa. Si me amedrento, pierdo. Si lo vuelvo a mirar o le respondo, pierdo. La solución está en mirarlo derecho y cerrar el asunto diciéndole con firmeza que no tenemos o no podemos o no queremos. Si insiste reiterarle que “no” y decirle que solo queremos estar tranquilos y comernos nuestra arepa en paz. Y si se da el caso estar dispuesto a tropeliar con el tipo, en las condiciones que sea y armado solamente con la fuerza que me dé la rabia. Esa sería la solución si no estuviera amedrentado.

Entonces queda la opción de anularlo por la vía de la indiferencia absoluta. Es difícil porque el hombre se nota demasiado. Me hace una pregunta directa mirando a la gente. Empieza a usar el arma del bochorno. No le contesto. La gente que come de pie en la acera y los que están sentados en las otras sillas plásticas sin espaldar, nos mira. Cuando está diciendo algo relacionado con que por eso es que uno se vuelve malo, giro el cuerpo y nuestras miradas se encuentran. Hay odio puro en esos ojos. Un odio sin fondo que no le cabe en el cuerpo. Tan fuerte que suelta las rabias que yo mantengo amarradas. Somos la misma rabia con ganas de matarse a sí misma. Ninguno de los dos odia realmente a ese desconocido que tiene al frente. Para él yo soy rico. La vida mía que él no tiene le produce odio. Yo tengo rabia porque siento que su dolor daña mi momento. Y porque me ataca, con o sin razones.

Concentro todos mis sentidos en la arepa. Él habla cada vez más fuerte, más dirigido a mí. La arepa se ha enfriado, las palabras son cada vez más ofensivas, la gente nos mira. Estoy a punto de decirle: “Bueno, pida dos empanadas y una gaseosa” y quedarme aplastado con el peso de mi poquedad. Clavo la mirada en el suelo. El hombre sigue hablando en voz alta y de un momento a otro corta su perorata en mitad de una frase. Por un rato solo se escucha el silencio de los carros pasando. Miro de reojo y lo veo alejarse. No entiendo. Tal vez descubrió algo temible en mí. Lo vencí por resistencia, me digo. Alcanzo a sopesar la dimensión de mi fortaleza, la firmeza de mi actitud.

Levanto la cabeza y veo que el tipo de los cartones, que está en la acera opuesta, habla mientras camina para atrás.

—¡No le tirés! ¡No le tirés!

Frente a él avanza un tipo de chaqueta de cuero café y camisa de cuadros metida dentro del pantalón, motilado con la cuchilla número dos de la maquinita. Da pasos seguros como de patrón, mirando al hombre de los cartones, que retrocede. Se nota que le habla en vez de pegarle solo porque hay mucha gente alrededor.

—¡Yo no le tiro a nadie! —le grita al de los cartones pero lo dice para que lo oiga todo el mundo.

Ahora mira hacia el fondo de la calle. El hombre de la cachucha roja se va alejando. El de la chaqueta grita:

—¡Te abrís!

Luego vuelve al hombre de los cartones. Estira la mano y chasquea los dedos.

—¡Vos también te abrís! ¡Aquí no pidás!

El de los cartones da la vuelta y se aleja con pasos rápidos. Más adelante, ya casi en la esquina, se encuentra con el de la cachucha roja que vuelve la cabeza de vez en vez para mirar con odio al de la chaqueta café.

La gente sigue normal, comiendo y conversando. Ahora estoy a solas con mi arepa. No hay nadie que me pida. Miro al hombre de la chaqueta café que está ahí para evitar que nos pidan. Veo a los que se alejan amedrentados: el de la cachucha roja, el de los cartones, la mona trajinada. Van más humillados, más derrotados y con más rabia que siempre y que nunca. El hombre de la chaqueta café camina firme, dando pasos concretos, cabeza levantada, ufano, dueño de sí mismo y de esta cuadra y no sé de cuantas cuadras más. Es solo un tipo, un hombre, pero actúa como si fuera el mensajero de una fuerza más fuerte que él, como si representara la presencia de los dueños de todo. El chasquido de sus dedos y su voz sin matices ni dudas le bastarían para desocupar la cuadra. Y si se le antojara, la ciudad y el país. Descargo en la canasta la arepa sin terminar. La llevamos junto con los envases hasta la chaza. Pagamos y nos vamos.