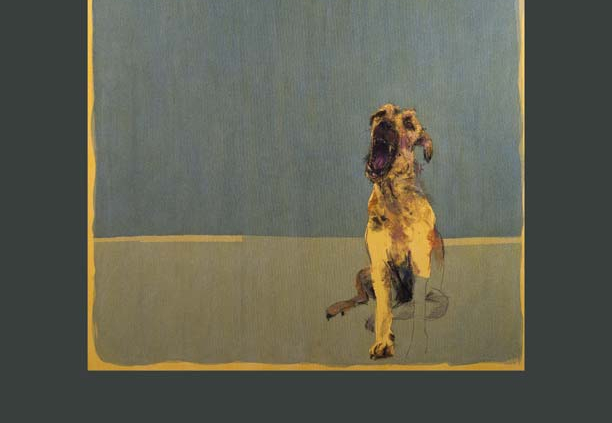

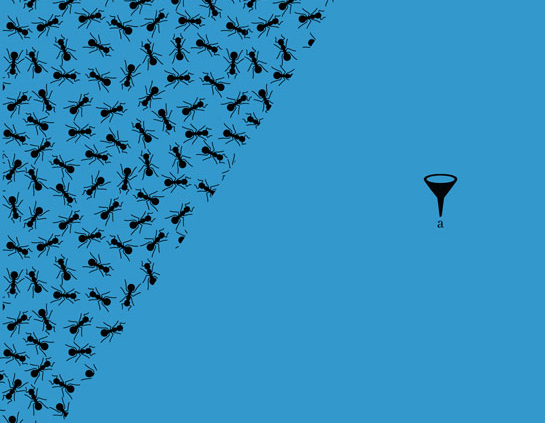

La realidad se multiplica en historias y nos excede. La ciudad, el barrio, sus personajes tan cercanos como complejos nos llevan a contemplar la cotidiana ficción de cada día. Álex Jiménez nos revela con gran sensibilidad y pericia una ciudad que se teje en ángeles y demonios, profetas y hombres dados a su animalidad, con un lenguaje claro y simple que nos acerca en sueños y pesadillas a la inmensidad fabuladora. A su vez, nos recuerda que la realidad incita el mito y que la monstruosidad siempre está más cerca de lo que advertimos.

Proyecto ganador de la Beca de creación en cuento. Este libro se publica gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín.

Mi vecino es un motante

“Mi vecino, el flaco que canta, es dizque un motante”, me confía misiá Ednedá, inclinándose hacia mí y abriendo los ojos mientras revuelve el tinto. Luego retoma su posición y sorbe un poco antes de proseguir.

“Yo sí sospechaba algo cuando lo oía cantar las de Nino Bravo y las de Magaldi. Es que él ahí, tan enclenque, con esa voz que incluso a una tan vieja la encrespa. Eso tiene que ser cosa de los infiernos, mi Dios me perdone. Y viviendo solo ahí en ese tercer piso, se tercia una guitarra los fines de semana y llega de amanecida, colgando casi de los hombros de las furufufufas. A mí no me consta, pero alguna cochinada sí les hace porque esas muchachitas dizque gritan como las marranas cuando las degüellan. Yo ya no grito, mijo, pero ni cuando estaba joven gritaba así. Yo solamente lo he oído cantar: puede ser porque él se sienta cerquita del balcón con la guitarra. Pero mis nietos vienen a veces a amanecer y mi Dios me ampare de que les toque oír a una fufa en celo. Los vecinos espantados en la mañana, pero nadie le decía nada. Sí, todos nos untamos de las vidas de los demás, pero nadie conoce a nadie y hay gente que le entra con miedo a otra gente. Es que a estas casas no se las ha llevado un soplo es de puro milagro, y están todas apeñuscadas como cuando una barre y arrincona la basura, entonces la gente se entera hasta de qué ruido hacen los intestinos de todo el mundo. Y sin querer, mijo, porque no hay para dónde más mirar. Yo no tengo la culpa que desde la ventanita de mi baño se pueda ver el balcón del tercer piso del motante en la otra cuadra”.

La anciana se detiene y toma café. Acaricia los lomos de los tres gatos que maúllan a sus pies y se suben a su regazo. Les habla como a niños y les dice que ya va a llevarles la comida. Ellos corren a la cama, saltan, pelean. Salen al patio que da a un barranco, entran al baño y vuelven junto a ella. La casa, un cubil oscuro y triste, huele a orines de gato y de señora. Trato de llevar el diálogo al tema de mi investigación: los grupos criminales que operan en el barrio. Pero ella insiste en hablarme del vecino. Se levanta, va junto a su cama y busca el cuido en un nochero, siempre seguida por los gatos. Vuelve arrastrando las chanclas y en una tapa de plástico que ha puesto en el piso de tierra junto a la estufa, les echa un poco de comida. Luego regresa a la mesa redonda, en la que no cabrían tres platos, y se sienta apoyándose en la silla libre.

“Un día estaba yo en el inodoro y vi por la ventanita unas cosas raras ahí moviéndose en la cabeza de ese hombre: como tentáculos. Yo me eché la bendición y empecé a rezar. Después me puse a pensar si no habría sido un sacrilegio hablarle al mesías con los calzones abajo, sin limpiarme el fundamento”.

Trato de disimular la risa con una tos y doña Ednedá, muy seria, se levanta y me trae un vaso de agua. Tomo un sorbo y percibo un sabor a chicharrón, algo que jamás esperé encontrar en un vaso de agua.

“Pero anote los datos, mijito, que lo veo como desinteresado”.

Yo le sigo el juego. Saco de mi morral una libreta y un lapicero y empiezo a anotar frases del relato. Le pregunto detalles insignificantes para que no se detenga: puede que en el flujo de palabras deje caer datos importantes. Misiá Ednedá prosigue.

“A la primera que le dije fue a doña Luceli, la que tiene al hijo mayor en la cárcel. ‘Mire bien y verá, doña Luceli’, le dije yo. El flaco del tercero, el de la otra cuadra, siempre sale con gorros grandes de marihuano. ‘Pues porque eso es lo que es’, me decía ella. Pues sí, pero no: es para taparse los tentáculos. Yo misma se los vi. Ella no más dijo ‘ay, misiá Ednedá’.

‘Entonces es un motante’, dijo el chiquito que estaba viendo la televisión en la sala. Y como yo no sabía qué era eso, me mostró la película que estaban dando, y a mí me pareció que sí. Y al otro día ya se había regado el chisme. Doña Carlota fue y me tocó la puerta en la tarde. Que entonces qué íbamos a hacer con ese bicho, que si hablábamos con el hijo de doña Luceli para que lo espantara. Y se persignó. ‘¿No sabe que está en la cárcel?’, le dije yo. ‘¿Todavía? ¿Y es que a cuántos mató?’, me dijo. Yo de eso sí no sé, pero por ahí están los amigos de él, Los Cuervos. ‘Entonces no, con esos mejor no’, me dijo doña Carlota y se persignó otra vez. Y ahí fue que decidimos advertirle al motante con papelitos. Los escribía doña Carlota, que es la que mejor letra tiene. Le escribimos varios, bien grandes: ‘bueno es culantro pero no tanto’, ‘o se va o lo acabamos como a los canastos viejos’. El matrimonio del segundo piso subía de noche y pasaba las notas por debajo de la puerta. Pero al otro día aparecían en la acera convertidas en avioncitos y los niños los recogían y jugaban con ellos. Y los fines de semana seguía el bicho, como dicen por ahí: pasando del brazo con quien no se debe pasar. Que gritaban no me consta, pero sí sé que iban: con decirle que una se madrugaba a comprar las arepas y se encontraba a las sonámbulas, con los ojos en la trastienda, dando tumbos por los callejones hasta la estación. Más de una, dicen por ahí, dizque no alcanzó a llegar porque Los Cuervos las desaparecían… Entonces decidimos que había que hablar con alguien que tuviera autoridad para reprender a Satanás. Y fuimos hasta la casa parroquial y le contamos todo al padre Medardo, y a él se le ocurrió que lo mejor era agarrar al bicho en la mera vergüenza del pecado. Por eso lo esperó un fin de semana: subió hasta el tercer piso detrás de él y de dos fufitas raquíticas que trabajaban más con la voluntad que con el cuerpo. Y se encerraron los cuatro. Esa noche dizque los gritos fueron más espantosos. Yo traté de ver o de oír algo desde la ventanita de mi baño, pero nada. A mí se me está endureciendo el oído, debe ser. Doña Carlota me llamó por teléfono: “vea misiá Ednedá, van a matar al cura, qué griterío”. Y cuando ya íbamos a mirar qué hacíamos, lo vimos bajar tambaleándose, caído de la perra, echando bendiciones al aire. Al otro día no dio misas, que dizque estaba esausto por el esorcismo. Nosotros no revolvimos más ese revoltijo, sino que ahí fue cuando yo me convencí que doña Carlota sí tenía razón. No nos quedó más que hablar con Los Cuervos”.

Yo cometo el error de decirle a misiá Ednedá que en mi opinión el vecino simplemente es un soltero en ejercicio de sus facultades y que eso no debería importunar a nadie. Le pregunto por el jefe de Los Cuervos, pero ella me corta la pregunta.

“Mijito, es que usted no ha entendido. Y me va a disculpar, pero eso es mucha ennorancia. ¿Cómo no va a ser problema? Una papa podrida pudre el bulto… Vea lo que pasó con el padre. Pero esa no es la noticia. Cuando supimos que usted venía de parte del periódico, aprovechamos: la noticia es que ya la gente de bien es más. Eso sí es noticia. Queremos que usted cuente que la justicia bajó de los cielos y nos cubrió con su divino manto”.

Yo la miro sin entender.

“¡Que ya lo cogimos, mijo! ¡Al motante! Ahí lo deben tener afuera. Mientras usted y yo le dábamos a la conversa lo trajeron. Venga y mire cómo limpiamos, para que cuente en ese periódico suyo”.

La señora me toma de la mano. Yo me dejo guiar al callejón de afuera, por donde hace un rato entré. En efecto, hay un griterío de los vecinos que hacen corrillo en torno a un hombre con el torso desnudo que está de rodillas con las manos en el piso. Al principio creo que usa un gorro estrafalario pero al acercarme me doy cuenta de que las cosas que serpentean en su cabeza se mueven con vida propia y escurren baba y sangre. Algunos niños tienen alfileres y buscan una entrada entre el tumulto para dar pinchazos y esconder la mano. Unos pocos miran con horror, pero no intervienen. Quiero alejarme pero la mujer me persigue, me agarra de la mano, me pregunta varias veces: “Va a contar, ¿cierto mijo?”.

Muevo la cabeza, no respondo, me voy dando tumbos contra personas que tienen palos y cuchillos. Miro una última vez hacia atrás. Por debajo del vestido de misiá Ednedá se asoman tres colas de gato, larguísimas, y junto a ella, unas patas de cabra sostienen al sacerdote bajo la sotana. Tengo náuseas. Alguien me pone un vaso de agua en una mano. Que estoy muy pálido, dice. “Venga lo acompaño a la estación”. Me dejo guiar. Lo miro: es el cabecilla de Los Cuervos.