Rogá a Dios por mi alma

Caramanta, 1917

por FELIPE OSORIO VERGARA • Ilustración de Tobías Arboleda

—

Número 147 Diciembre de 2025

Con este duelo simultáneo de una familia del Suroeste, cerramos el ciclo de relatos sobre la vida doméstica y familiar en Antioquia. Recorrimos los siglos XVIII, XIX y XX en diferentes regiones: desde el calor de Santa Fe de Antioquia y Segovia, pasando por la primavera de Medellín, hasta las neblinas de Rionegro, Marinilla y, por último, Caramanta. Aquí, un drama familiar diluido en la bruma.

“Subo dejando a un lado todo aquello que me oprime, es decir, los faraones que no me dejan avanzar, como son: el odio, los rencores, las prevenciones, los reparos, la indiferencia y, sobre todo, los sentimientos pecaminosos hacia los demás”.

Fabio de Jesús Osorio, docente caramanteño,

en Cómo subir liviano al monte de la oración.

Eran las cuatro y cuarto de la mañana cuando unos gritos y lamentos despertaron de un salto a Faustiniano Salazar, quien levantó las colchas de lana, se calzó unas cotizas de fique, se arregló la ruana y corrió hacia el portón de su casa. Abrió la puerta de madera y vio la figura de Alberto Osorio, su vecino, aclararse entre la neblina espesa que, a esa hora, envolvía a ese pueblo del Suroeste en un manto helado. “¡Vecino, venga! Ayúdeme, mi papá está muerto”. Faustiniano subió corriendo la loma de la Calle Caldas que separaba ambas casas, y al entrar en la morada de sus vecinos, fue hasta la alcoba donde yacía Manuel Osorio, padre de Alberto, y lo encontró acostado en una cama, boca abajo, al rincón de su esposa Julia Rosa, que estaba aturdida por el suceso. “Le saqué un brazo que tenía pisado con el cuerpo y al pulsarlo observé que aún estaba vivo, por lo que corrí a llamar al farmaceuta”, relató Salazar.

Minutos después y acompañado del boticario Juan de la Cruz Valencia, volvieron a pulsar a Manuel Osorio, pero ya estaba muerto. Alberto, con la voz entrecortada, les dijo que arrimaran a la otra alcoba, donde dormían sus hermanas. Una vez allí, Faustiniano y Juan de la Cruz dejaron caer sus quijadas, se santiguaron, y quién sabe si invocaron a las ánimas benditas o a la virgen de la Inmaculada Concepción —patrona del municipio—, lo que sí es seguro es que un frío sepulcral les corrió por el espinazo en esa madrugada caramanteña del 24 de agosto de 1917. Acercaron el farol de mano y allí, en una cama, encontraron los cadáveres de María Lucila, de 16 años; Julia Rosa, de 7; y María Jesús, de 3. Nunca en la historia del pueblo, ni aun antes de llamarse Caramanta, se había visto cosa semejante.

¿Una vida perfecta?

Manuel Osorio Giraldo fue el segundo hijo del agricultor Teodomiro y el ama de casa Balbina. Llegó al mundo cuando su padre tenía 23 y su madre 21 años, en la Caramanta de 1869, un pueblo encaramado como nido de águila en una cuchilla de la cordillera occidental, que se le había conocido como “Sepulturas” por los muchos enterramientos indígenas que fueron saqueados durante la Colonización antioqueña. Sin embargo, el matrimonio no era de campesinos comunes y corrientes, sino que era una familia adinerada, por eso, durante su infancia, Manuel gozó de comodidades y de una educación mucho mejor que la de la mayoría de los niños del pueblo.

En sus veinte, Manuel y su prima Julia Rosa Osorio, quien también era vecina, empezaron con coqueteos que florecieron en un noviazgo, pero por tratarse de parientes, debieron pedir dispensa matrimonial al obispo de Santa Fe de Antioquia, Nepomuceno Rueda. Una vez les dio licencia, la pareja se casó en agosto de 1894. Estas uniones endogámicas eran comunes en Antioquia debido al aislamiento geográfico y como una manera de conservar el patrimonio familiar.

Hasta donde se sabe, el matrimonio Osorio Osorio tuvo ocho hijos: tres hombres y cinco mujeres. “El estereotipo de la alta fecundidad antioqueña resulta confirmado por las cifras estadísticas. En 1892 había más madres en Antioquia con ocho o más hijos que en el resto del país”, señala la historiadora Patricia Londoño en Mosaico de antioqueñas de siglo XIX.

La vida de Manuel aparentaba ser tranquila, perfecta: una infancia cómoda, una jugosa herencia, un matrimonio feliz y una nutrida descendencia. Pero nadie sabía la suerte que le aguardaba.

Una fortuna perdida

Osorio era considerado un caballero en todo el sentido de la palabra. Sus vecinos resaltaban su honestidad, amabilidad y humanidad con el prójimo. Era un hombre respetable en Caramanta, que según el censo de 1912 era habitada por unas cinco mil almas y era un pueblo en crecimiento, nodo comercial entre Antioquia y Caldas, y despensa para las minas de la cercana Marmato. Sin embargo, sus malos manejos económicos y su gusto por el licor le hicieron perder su riqueza. “Manuel nació de padres acomodados, disfrutó de comodidades heredadas y se vio luego desposeído de todo, lleno de hijos, familia sin techo y sin pan. Él, de temperamento nervioso, se vio impotente para sufragar los gastos necesarios, aun los más indispensables”, señaló Ismael Ossa, caramanteño que conoció a Osorio desde su infancia.

Con el dinero cada vez más escaso y los gastos siempre crecientes, Manuel comenzó a beber más y más, buscando diluir sus problemas en el aguardiente y escapar, en cada borrachera, de la pobreza que lo asfixiaba. “Manuel usó y abusó de bebidas alcohólicas, mas no por herencia, porque su padre sí tomó licor algunas veces, pero no para llamarse bebedor y su abuelo no tomaba licor de ninguna clase”, declaró Joaquín Restrepo, otro caramanteño que conoció a Manuel desde niño.

Los problemas financieros, aunados a las cada vez más frecuentes borracheras, transformaron a Manuel del “caballero ejemplar” que todos admiraban, en un tirano que se desquitaba con su familia. “Osorio fue supremamente enérgico en su casa, en términos de que su esposa e hijos temblaban y le obedecían sus más extravagantes mandatos, aunque para ellos fuera un sacrificio, pues le temían terriblemente. Osorio era un Nerón en su hogar, […] su familia fue mártir de los caprichos de este hombre”, expresó Juan de la Cruz Valencia, boticario del pueblo.

Un día de 1912, atribulado por la mala suerte en los negocios y la pobreza, Manuel pensó quitarse la vida. Le dijo a su esposa, que por ese entonces estaba pasando la dieta después del parto, que dejaran de comer y que esperaran la hoz de la Muerte. “Hace cinco años pretendió suicidarse encerrándose y estando siete días sin recibirnos alimentos. Hasta que, a fuerza de rogarle, logramos que nos recibiera. Y en ese tiempo nos ordenaba que nos dejáramos morir, que no tomáramos alimentos”, declaró Julia Osorio, esposa de Manuel, la tarde del 24 de agosto de 1917. Incluso, este episodio fue tan comentado en el pueblo, que el alcalde de ese entonces tuvo que intervenir para hacer cambiar de parecer a Manuel: “En una ocasión me tocó luchar a palabra con Osorio hasta disuadirlo de su propósito de matarse o dejarse morir, pues llegó a estarse varios días sin comer, encerrado con su familia”, reportó Ricardo Velásquez, residente en Jericó, pero que había sido alcalde de Caramanta años atrás.

El desencanto con la vida que expresaba Manuel, su desgano, su aislamiento y su actitud expectante a la muerte eran señales de alarma que llamaban la atención sobre su salud mental, pero que, en aquella época, quienes lo rodeaban no contaban ni con el conocimiento ni con las herramientas psicológicas para detectarlas y mucho menos tratarlas.

Me voy a buscar la vida

Manuel estaba cansado de Caramanta. El lugar que lo había visto nacer y que le había dado sus mayores alegrías, se había convertido en origen de sus desgracias. Ningún negocio le despegaba, la fortuna lo había abandonado: “Mi esposo vivía desde hacía largo tiempo muy aburrido por su pobreza y porque la suerte no le ayudaba”, describió Julia. Por eso, Manuel decidió irse de Caramanta en julio de 1917 con destino a Pueblorrico, varios kilómetros más al norte, “para buscar la vida”, como le dijo a su esposa. Este municipio era mucho más poblado y estaba viviendo plena bonanza cafetera, además, su cercanía con Jericó lo hacía un punto comercial importante. El expediente 3554 del Archivo Histórico Judicial de Medellín (AHJM) no da cuenta del motivo de su visita, pero es posible que Osorio buscara trabajo en alguna de las fincas cafeteras de la zona, que por mitad de año se estarían preparando para contratar peones para la cosecha del segundo semestre.

En Pueblorrico se quedó algunos días y después retornó a Caramanta, donde pasó una semana antes de bajar hacia el pueblo minero de Marmato, cuya fiebre del oro había atraído a muchas personas. Marmato tenía, a su vez, varias cianuradoras empleadas en la fabricación de químicos para extraer el oro o la plata de los minerales a los que estaban adheridos. Allí, Manuel conversó con algunos amigos antes de regresar a Caramanta el miércoles 22 de agosto. De Marmato, vino con un frasco blanco de vidrio, aplanado, de doce onzas, lleno con una sustancia líquida color vino tinto.

“Adiós, hijo, ya que no quiere acompañarme”

El jueves 23 de agosto de 1917 Manuel Osorio se levantó con desasosiego: se sentaba, se paraba, caminaba, se acostaba, pero no se hallaba. Su esposa lo notó melancólico y con un malestar raro, pero asumió que sería el sereno mañanero que se le había calado en los huesos o que habría contraído alguna calentura de su reciente viaje a Marmato. Desde la noche anterior, Manuel le había ordenado a su hijo mayor, Alberto, que ese jueves no se presentara al trabajo y que el viernes tampoco, que mejor se quedara en casa, acompañando a la familia. Durante el día y en los momentos que estuvo sentado, Manuel escribió tres cartas y cada una la metió en un sobre independiente y las guardó: una para el médico Juan Pablo Gómez, otra para el alcalde José Isidoro Restrepo y otra a la que no se alcanzó a identificar el destinatario. Cuando algún miembro de la familia se acercaba al escritorio en el que estaba escribiendo, volteaba la página, le ponía una hoja blanca encima o la tapaba con el brazo. Dado su temperamento impulsivo, nadie se atrevió a preguntarle qué estaba escribiendo o cuál era la finalidad de dichas misivas. Después del almuerzo, le mostró a su esposa Julia y a su hijo Alberto el frasco de vidrio, lleno del líquido vino tinto. Les dijo que era “amargo sulfuroso”, un remedio muy común en ese tiempo para todo tipo de enfermedades estomacales e intestinales, pero especialmente recomendado como purgante. Les contó que lo había comprado en uno de sus recientes viajes y que se debía tomar en ayunas, por lo que el viernes temprano todos debían ingerirlo para expulsar las lombrices y la solitaria. En la noche, después del rosario y una vez bendijo a sus hijos, le sentenció a Alberto antes de acostarse: “Hijo, tengo que dar el modo de morirme, bien sea envenenado o de un balazo, pero me tengo que morir”.

A las tres y media de la mañana, Manuel despertó a su esposa y le dijo que se tomara el remedio porque las mujeres se morían mucho de lombrices y que el purgante que él había comprado era muy bueno. “Yo le repliqué que no tomaba medicamentos porque estaba de dieta y él no volvió a decirme nada”, mencionó Julia. Su esposa siguió durmiendo, por lo que Manuel se levantó y llamó a su hijo Alberto, de 19 años, para que le ayudara a preparar el purgante. “Yo me levanté y mi padre sacó el frasco de vidrio, un pocillo pequeño y una cuchara, y del frasco medía el líquido y lo vertía en la cuchara, y después lo vaciaba al pocillo y lo mezclaba con agua. La primera toma se la dio a beber a Lucila, mi hermana de dieciséis años, diciéndole que se tomara ese remedio para que arrojara las lombrices”, relató Alberto. Una vez Lucila se lo tomó, Manuel repitió el procedimiento con igual dosis en sus otras hijas: Julia Rosa, de siete años, y María Jesús, de tres. Estaba terminando de llenar el cuarto pocillo sobre el comedor cuando le empezaron las convulsiones a las niñas: primero a Lucila, después a Julia Rosa y por último a María Jesús. Alberto saltó de espanto y le reclamó a su padre: “‘Usted lo que está haciendo es envenenando a la familia, y si sigue hago escándalo y llamo a las autoridades’. Y mi padre, con perfecta calma, me llamó hacia el patio y me dijo: ‘No, mijo, yo lo que pensaba era darles veneno a todos por las circunstancias de la vida, ya no resisto tanta pobreza y no quiero vivir en este mundo’. Y me dijo que le ayudara a envenenarlos a todos y que quedáramos él y yo para envenenarnos a lo último, pero que, si yo no quería tomar y mi mamá tampoco, que no tomáramos y que quedáramos solos en el mundo”, narró Alberto.

Alberto comenzó a discutir con su padre, era una de las primeras veces que decidía alzarle la voz a esa figura de autoridad incuestionable. Le gritó que no envenenara al resto de la familia, y que lo iba a denunciar por haber envenenado a sus hermanas. Inmediatamente, Alberto soltó el frasco de vidrio con lo que quedaba de veneno y lo lanzó lejos de su padre. Manuel sacó de su ropa las tres cartas que había escrito el día anterior y las rasgó frente a la mirada impotente de su hijo, mientras le decía que dichas cartas las había pensado dejar como último vestigio de los Osorio en caso de que todos se hubieran envenenado, pero que él le había truncado los planes y ya no tenía sentido dejarlas. Luego, Manuel tomó los pedazos de papel y los tiró con furia a las brasas del patio que calentaban esa casita de tapias, de dos alcobas, ubicada en la acera norte de la Calle Caldas, en el casco urbano de Caramanta. Después, Manuel corrió hasta el comedor y tomó el pocillo que quedaba con el veneno, forcejeó con su hijo Alberto, quien intentó por todos los medios arrebatárselo, pero no lo logró. “Yo luché por quitarle el pocillo a mi papá para que no tomara ese veneno, y como él era tan bravo, se enojó mucho y me dijo: ‘vea, hijo, yo ya soy criminal y me voy para una cárcel, más bien me enveneno. No deje entrar a nadie hasta que usted haya botado el frasco y todo su contenido. ¡Adiós, hijo, ya que no quiere acompañarme! Acuérdese de todo lo que le he dicho’”. Y dicho esto, Manuel entró a su alcoba, bebió el contenido del pocillo, tomó el cuadro del Divino Rostro de Cristo y lo puso sobre su pecho, se santiguó y le dijo a su esposa: “Mija, rogá a Dios por mi alma”. Después se acostó, boca abajo, al lado de ella, y no volvió a hablar nunca más.

Alberto, en pánico, salió corriendo de su casa y fue donde su vecino Faustiano Salazar, al que los gritos ya habían despertado. El vecino entró, y al sentirle un tenue pulso a Manuel, corrió por el boticario Juan de la Cruz. Al regresar, ambos hombres se horrorizaron al ver que no solo Manuel estaba muerto, sino también sus tres hijas. Alberto les contó entre sollozos que su padre las había envenenado, y Juan de la Cruz corrió a la casa del alcalde, para avisarle del suceso. No había despuntado el alba del viernes 24 de agosto de 1917.

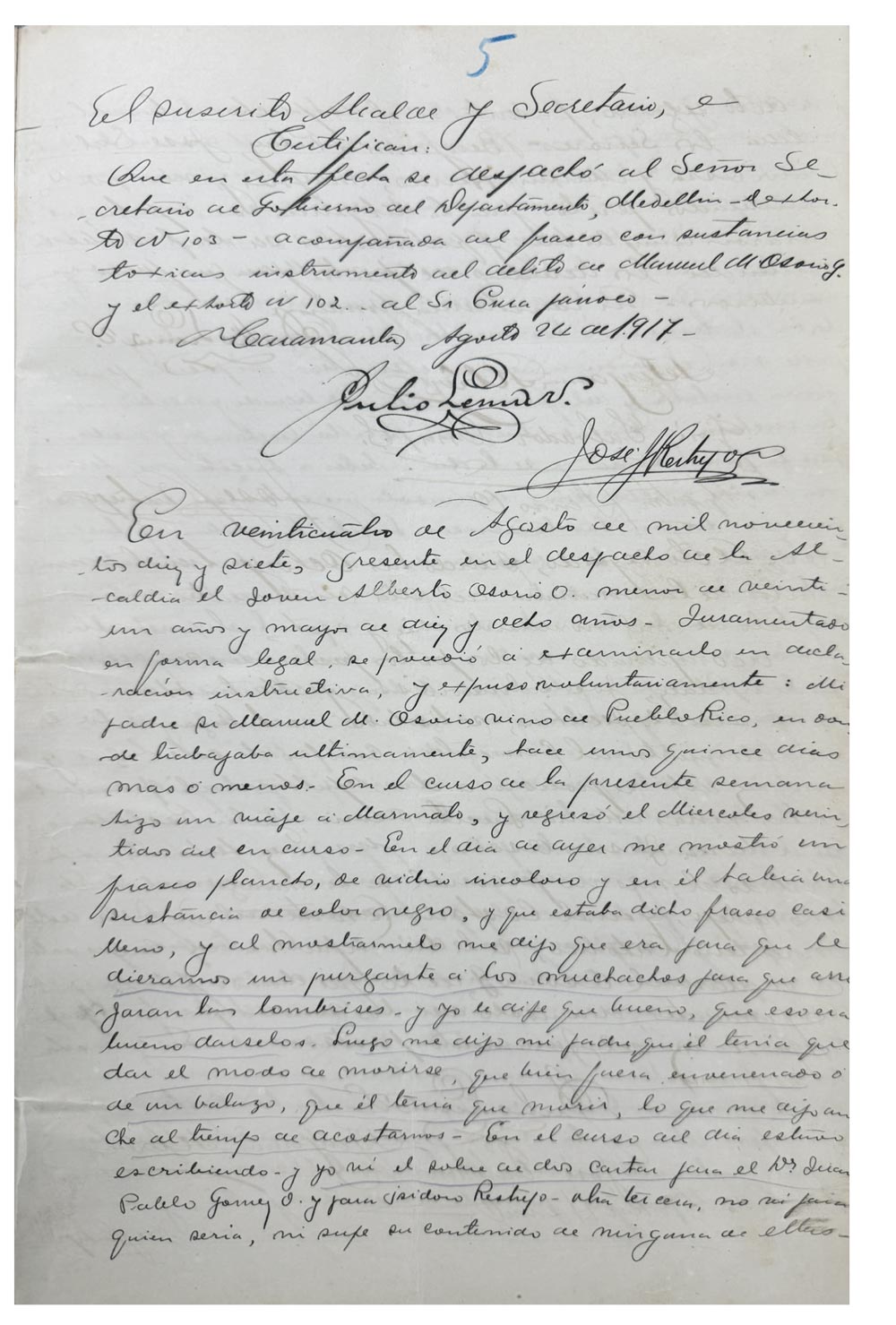

Fragmento del testimonio de Alberto Osorio, hijo de Manuel. Hace parte del expediente 3554 del Archivo Histórico Judicial de Medellín. Foto: Felipe Osorio Vergara.

Un drama atroz

Una vez enterado José Isidoro Restrepo, alcalde de Caramanta, nombró como peritos al boticario del pueblo, Juan de la Cruz Valencia, y también al médico Juan Pablo Gómez, que era oriundo de Medellín pero que se encontraba de paso por el municipio. Ellos tenían la orden de realizar la inspección ocular a los cuerpos, mientras que el alcalde, acompañado de su secretario, revisó la casa en búsqueda de pistas para nutrir al sumario recién abierto y que iniciaba así: “A las 5 a. m. tiene conocimiento la Alcaldía de que en la casa del señor Manuel Osorio, acaba de ocurrir un drama atroz por envenenamiento”.

Una vez en la casa de los Osorio, el equipo investigador encontró los cuerpos de Manuel y sus tres hijas, que todavía estaban tibios, pero que mostraban signos de hipoxia en los labios. Alberto —desobedeciendo la última voluntad de su padre— les entregó el frasco con el veneno a los peritos, quienes en presencia del alcalde y para certeza del dictamen, le dieron a beber una pequeña cantidad a un perro de la calle, y este murió en menos de un minuto. Por eso, le entregaron el frasco al alcalde recomendándole que lo enviara al Laboratorio Químico Departamental, en Medellín, para hacerle un test y poder determinar la sustancia.

A las ocho de la mañana, el alcalde convocó a testigos para acompañar el sepelio, que se realizó media hora después en el cementerio del pueblo. “Una vez allí, se procedió a dar sepultura al cadáver de las niñas María Lucila, Julia Rosa y María Jesús. Hecho esto, se trasladó el mismo personal a la manga del señor Eleuterio Restrepo, en el costado sur del cementerio católico, y se le dio sepultura al cadáver del señor Manuel Osorio”, se registra en el sumario 3554 del AHJM. Como puede verse, el lugar de reposo de las hijas de Manuel fue en el camposanto, mientras que él, por haberse suicidado, estaba destinado a una manga, al muladar.

Para la Iglesia la vida era entendida como un regalo divino, por lo que atentar contra ella era automáticamente motivo de exclusión y castigo, aun después de la muerte. Por eso, a los suicidas, las parroquias les destinaban otro espacio del cementerio como un ejercicio simbólico de escarmiento para cualquiera que intentara hacer lo mismo. “La figura de los cementerios laicos y los muladares eran espacios de exclusión a los que estaban condenados todos aquellos que por su condición social o moral (delincuentes y pecadores públicos); sus concepciones religiosas, políticas e intelectuales (protestantes, librepensadores, masones y liberales radicales) o por las circunstancias específicas del momento de su muerte (suicidas, neonatos sin bautizar, inconfesos en pecado mortal, etc.); no merecían, de acuerdo con el punto de vista de los jerarcas de la Iglesia, ser inhumados en los camposantos, razón por la que eran confinados en estas áreas específicas o sepultados en las afueras de los cementerios”, apunta el historiador Andrés Bernal en Del muladar al laico: hacia la construcción de un lugar de sepultura digno para los no católicos y disidentes religiosos en Medellín.

Ya en la tarde del mismo viernes, el alcalde citó a Julia Rosa, Alberto y Faustiniano para que dieran su versión de los hechos. También llamó a declarar a algunos amigos de Osorio para que explicaran cómo era su temperamento o intenciones suicidas en el pasado. Asimismo, con el fin de determinar posibles cómplices o auxiliadores, escribió un exhorto a la Alcaldía de Marmato para que indagara en las boticas y cianuradoras del pueblo si Manuel Osorio había adquirido algún veneno. Tres de los boticarios marmateños conocían a Osorio y uno de ellos había conversado con él en su última visita al pueblo, pero todos negaron haberle vendido algún tipo de químico.

Finalmente, el 6 de septiembre de 1917 el Laboratorio Químico y Bacteriológico Departamental respondió que el veneno tenía granos de café triturados, azúcar, ácido prúsico y cianuro de potasio, por lo que los químicos concluían que “el líquido es un tóxico en el más alto grado”, y procedieron a su destrucción inmediata. El informe químico fue anexado al sumario que, si bien fue abierto en Caramanta por el alcalde, había pasado al Circuito Judicial de Támesis y después al Juzgado Segundo de Medellín para su fallo.

Agotadas todas las investigaciones, José Manuel Mora, fiscal del caso, conceptuó el 13 de octubre de 1917 que: “Es doloroso el conocimiento de este suceso, toda vez que se transparenta en él la amargura en las adversidades de la vida que impulsaron a Osorio a exterminar a su familia y a suicidarse. […] Como suele decirse, señor juez, este proceso enferma el espíritu”. Posteriormente, el 19 de octubre de 1917, el juez Daniel Gómez, del Juzgado Segundo Superior de Medellín, resolvió que “lo acontecido no envuelve delito de ninguna clase, pues solo puede provenir de enajenación mental del que se causó a sí mismo la muerte, después de haber sido autor de la de sus hijas. […] Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se sobresee este sumario y se declara que no hay lugar a proceder contra ninguna persona”. Dos días después, el Tribunal Superior de Antioquia confirmó la sentencia de sobreseimiento.

Los que quedaron

Julia Rosa Osorio quedó viuda y con cinco hijos, tres de los cuales aún estaban pequeños: uno recién nacido, uno de dos y una de diez años. Su hija mayor, Rosa Elena, ya debía estar casada, por lo que Alberto debió asumir el rol de “hombre de la casa” y echarse a la espalda a una familia sumida en la pobreza y la más honda culpa y tristeza. Al duelo de los Osorio debió acompañarlo un sinnúmero de preguntas: ¿cómo explicarles a los pequeños cuando preguntaran por su padre, que él no solo se había quitado la vida, sino que también había envenenado a tres de sus hermanas, y que había tenido el plan de matarlos a todos? ¿Sería acaso un secreto familiar que se trataría de ocultar en la bruma del olvido? ¿Cómo aguantar la perpetua lástima con que toda Caramanta los miraría de ahora en adelante y, especialmente, cómo lidiar con el estigma de ser los hijos o la esposa del homicida-suicida? En tiempos del Concordato y en un pueblo tan parroquial y católico, ¿cuánto no los atormentaría la idea de que los pecados de su padre podrían tenerlo condenado al más eterno sufrimiento en los fuegos del infierno? Además, a Alberto debía atribularle la culpa, pues en principio —sin saberlo— había ayudado a su padre a envenenar a sus hermanas y, después, fue incapaz de impedir su envenenamiento. A esa familia antioqueña el frío del duelo nunca la abandonó, pues el recuerdo de sus muertos y el vacío de su ausencia sería su mayor tormento.