Golpes de violencia y tambor. Una vida en muchos cuerpos, en los oficios de la guerra y el mar. Siempre de un lugar a otro, huyendo de los uniformes y las siglas, de los abusos de todos los bandos. Hasta descubrir el cuerpo que baila, la voz que canta y clama. El poder que goza y ríe.

La Poderosa

—

Por ESTEFANÍA CARVAJAL

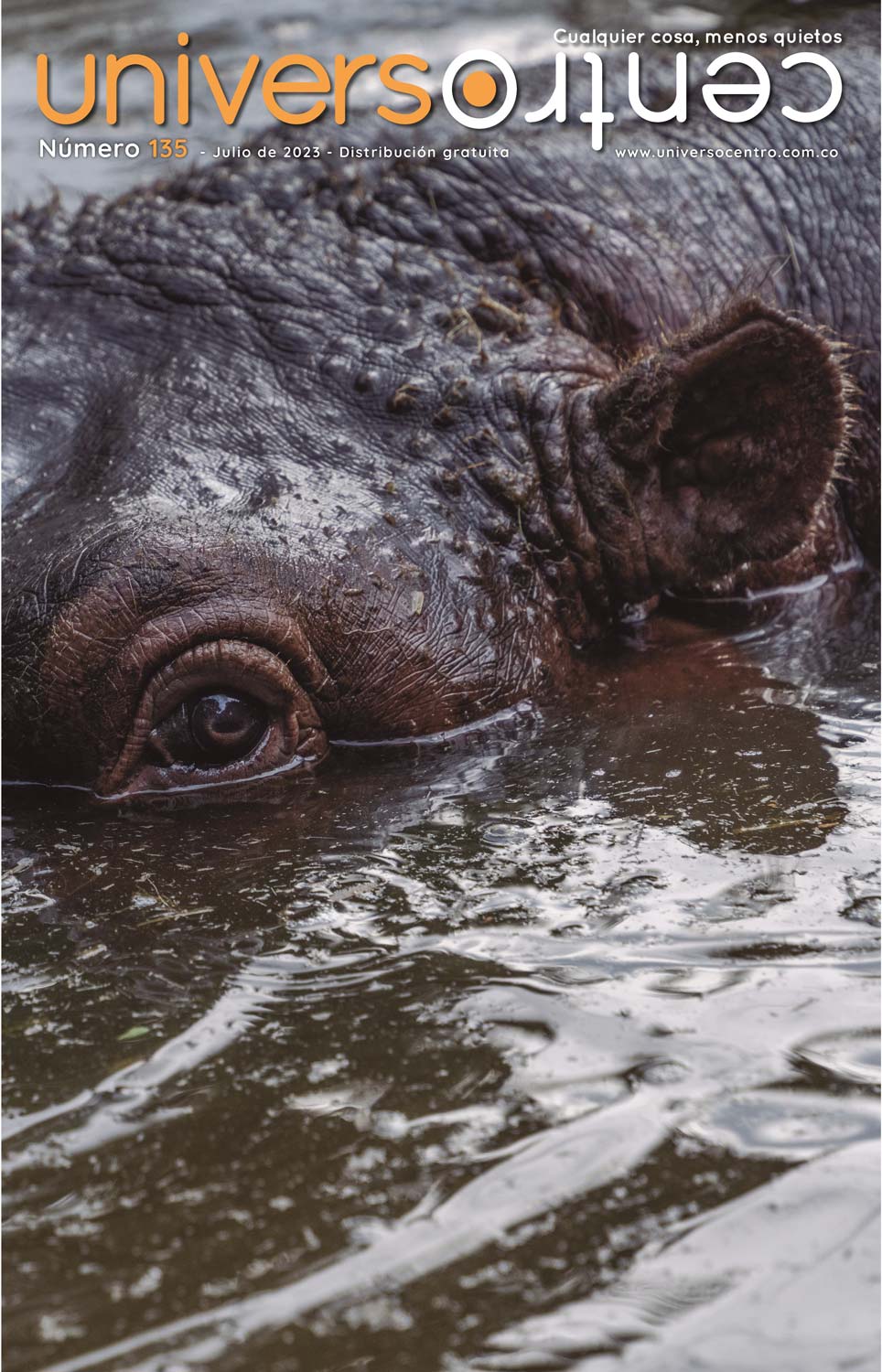

Fotografías de Juan Fernando Ospina

Así conocí yo a la Poderosa:

La luna llena alumbraba la espuma de las olas y alumbraba también su piel, que brillaba negra por el sudor. La fiesta ocurría alrededor suyo: unos bailaban reguetón o champeta o merengue, otros tomaban, otros reían, los melómanos elegían la música, y la Poderosa permanecía en el centro de todo, impávida, inalterable, una esfinge de turbante y trenzas concentrada en el rugido del mar de leva que por esos días azotaba al Golfo de Urabá.

—Cuando yo era pescadora solía meterme al mar a llorar para que las lágrimas se me confundieran con el agua salada —dijo—. Todavía vengo mucho a la playa, pero ya no me meto al mar porque la sal me lastima la piel. De cualquier forma, con solo tocar la arena el mar se lleva todo.

Su papá también era pescador, pero no alcanzó a enseñarle el oficio porque murió cuando él —entonces llamado Esmith Rivera— tenía apenas ocho años. La Poderosa lo recuerda inmenso, fuerte, nadando hacia la playa con la canoa delante de él y un sábalo de dos metros ocupando la totalidad de la embarcación. Fueron sus hermanos quienes le enseñaron el arte de pescar, hace ya más de media vida.

Al cabo de un rato, la fiesta hizo silencio y la furia del Caribe en leva invadió a todos los que celebrábamos en el hotel Cocoloco, uno de los pocos alojamientos en una playa casi virgen de más de dieciséis kilómetros en San Juan de Urabá. La rueda de bullerengue había empezado unas horas antes con Renacer Ancestral, el grupo de Haroun Valencia, uno de los maestros más reconocidos del municipio, pero los jóvenes habían aprovechado el cansancio de los tamboreros para prender el picó y ponerlo a traquear con ritmos más modernos y mundanos.

Ahora, de nuevo, la noche volvía a ser sagrada. Los músicos sacaron el alegre, el llamador y la totuma de loza y sin decir nada se dispusieron en torno a la Poderosa, que los miró coqueta, cómplice:

—¡Oyeleleeee, oyele lelee caramba! ¡Qué sabroso que yo tomo mi café en la madrugada eeee!

—¡Ay ae aeeee, ron café, sabroso para beber iaeee!

La Poderosa ruge de nuevo el llamado y la gente contesta como respondiendo a un salmo, solo que con más sabor y misterio. Entonces, entran los tambores y el chasquido de la loza china en la totuma, y el ritmo de la percusión empieza a contagiar caderas y palmas y ahora todo es ritual, danza, conquista y verseo: versea la Poderosa y versea también Brayan Minota, de la agrupación Renacer Ancestral, en un ring de palmeras y brisa que esta noche será testigo de la rapidez mental de los dos poetas.

La Poderosa no hace parte de la agrupación de Brayan; ella tiene sus propios tamboreros y bailaoras, Ecos de Tambó. Los bullerengueros son celosos y competitivos. Como en todas las artes, hay rivalidades, egos y rencillas, y no falta el que se niegue a tocar con el otro por algún motivo del pasado que ya ni siquiera es importante. Pero no es así la Poderosa. La Poderosa no se niega a cantar con nadie, y por eso todos la invitan. A la Poderosa no le importa si son negros o blancos, mujer u hombre, pobre o rico, heterosexual o marica, de aquí o de allá: ella canta con los que quieran contagiarse con su sonrisa; ella canta con los dispuestos a dejar sus tristezas en la rueda.

A diferencia de maestros como Haroun, que lleva los tambores en las venas por tradición familiar, la Poderosa se encontró tarde con el bullerengue —tarde, pero no tanto, pues en el 2008, con treinta años recién cumplidos, aún faltaba mucha rueda por delante—.

Su familia era cristiana, como ella misma lo fue en su niñez y juventud, y solían decirle que el bullerengue era un ritual del Diablo. La música de negros no podía entrar en su casa, que era una casa de Dios (y de negros), aunque el ritmo amenazara con correrles por las venas. El prejuicio es de vieja data: los evangelizadores de la corona española se dedicaron a esparcir por el continente la mala fama de los esclavos africanos. En el siglo XVII, en un documento sobre el proceso de beatificación de san Pedro Claver, quedó registrada esta historia:

“El padre Claver hizo un gran esfuerzo y empeño con los señores obispos y ordinarios de este obispado a fin de suprimir cierta reunión que hacen los negros ya adoctrinados, de noche, que ellos llaman lloros, o como dicen amanecimientos. En ellos se junta una gran cantidad de negros y negras a bailar toda la noche, según la costumbre de sus tribus, con tambores. Estos actos se aproximan mucho a los ritos y supersticiones de los gentiles y en ellos se hacen grandes ofensas a Dios Nuestro Señor”.

San Pedro Claver hablaba de los cimarrones, los negros sublevados que escaparon del yugo de españoles y se escondieron adentro, muy adentro, donde no pudieran callar sus cantos. Muchos de ellos llegaron al palenque de San Basilio, al sur del departamento del Bolívar, y ahí fue donde el bullerengue cogió forma y se hizo costumbre y empezó a regarse por las costas del Caribe colombiano y la provincia del Darién.

Ese primer bullerengue era cantado por hombres y bailado por mujeres, acompañados por alegre, llamador y una totuma con decenas de pedacitos de loza china. Con los años, como pasa con todo, la tradición se transformó, y ahora los hombres también bailan y las mujeres también cantan (aunque ninguna toca los tambores), y personas como la Poderosa, que no es ni lo uno ni lo otro, son bienvenidas a versear en las ruedas.

Qué se iba a imaginar el joven Esmith Rivera, el pescador de San Juan de Urabá, que estaba destinado a cambiar la historia del bullerengue vestido de turbante y adornado con trenzas.

Entonces —cuando su familia le decía que esas cosas eran del diablo— tenía quince años y aún era virgen. Esmith, llamado así por el revólver Smith & Wesson de las novelas de vaqueros que leía su papá, se pasaba los días pescando con sus hermanos mayores, luchando con las tormentas, los peces gordos y los mareos que nunca lo dejaron disfrutar en pleno de la belleza inconmensurable del mar abierto. Los Rivera pescaban con anzuelo y pescaban con redes, y Esmith pasaba días enteros sin poder probar bocado, achicopalado por la marea.

También nadaban en el río, porque el pueblo es tan rico que tiene los dos: las aguas saladas del golfo y las marrones del río San Juan, que cada que hay sequía se tiñe de un rosado intenso por las microalgas rojas que abundan en el estuario.

Esmith trabajó en construcción, en las plataneras, aprendió el arte de la peluquería. Era uno más entre los varoncitos aguerridos que había criado su padre —nueve hijos en total—, pero adentro, en silencio, en la intimidad de sí mismo, estaba escondida la Poderosa, a la espera del momento indicado para salir.

A los diecisiete comenzó su infierno; porque en realidad “no se vive, se sobrevive en medio de la zozobra”, dijo hace unos años en una entrevista de la Comisión de la Verdad. En su casa no podían concebir para él un destino distinto que el de casarse y tener hijos, y en el pueblo, las personas con sexualidades diversas eran perseguidas, acosadas, desplazadas y asesinadas. Le tocaba callar lo suyo, andar a hurtadillas, fingirse uno más entre los hombres del puerto.

Y parecía funcionarle, hasta que un tipo se enamoró de él y empezó a chantajearlo con que iba a contarle a su familia que era homosexual. “Ahí comenzó mi calvario, porque él me obligaba a tener sexo con él, aunque él ni siquiera me gustaba”, cuenta la Poderosa. Después no era uno, sino dos, los que abusaban de Esmith: el tipo y su hermano, los dos juntos, varias veces. Y eso que le estaba pasando, eso que cuesta decir incluso en un texto, eso que la Poderosa se demora en nombrar, pero que al fin nombra, valiente, en ese momento no podía contárselo a nadie. No quería que su familia supiera que era gay y que dos hombres lo habían violado. Tampoco quiso contarles que había ido hasta la casa del tipo, que tenía esposa, y le había dicho muy de frente que prefería morir antes que seguir sometiéndose a su tortura. Y el tipo lo dejó en paz, sí, pero después fue un grupo de paramilitares el que lo secuestró y abusó de él. Esmith no le dijo a su familia que los muchachos lo obligaron a tener sexo oral y que lo violaron un poco de veces. Que cuando volvió a su casa, quería morirse. Que sentía que su vida no valía nada. Tampoco les contó que cuando quiso resistirse, cuando dijo: “¡No más!”, le pegaron en la cabeza con la cacha de un revólver y le dieron una hora para abandonar el pueblo, y por eso cuando llegó a su casa bañado en lágrimas y la familia quiso saber, Esmith les dijo que era que extrañaba a su papá, que por nada más estaba llorando, metió lo que pudo en un morral y salió caminando monte adentro en busca de un mejor destino.

En Colombia, casi una cuarta parte de los desplazados del conflicto armado son afrodescendientes —el 22,5 por ciento, según los datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes—. Al igual que la Poderosa, 1 210 325 negros tuvieron que huir a otros pueblos y ciudades para proteger sus vidas: una diáspora descomunal que ubica a Colombia como el segundo país del mundo con más desplazamiento interno, después de Sudán.

Esmith caminó 280 kilómetros y llegó hasta El Bagre, un municipio minero del nordeste de Antioquia, donde se encontró con su mamá. Después viajó con ella a Guamocó, en el sur de Bolívar, que entonces era territorio guerrillero, eleno y fariano, y en dos años que estuvo allí fue minero y trabajó como raspachín en el verdor de los cultivos ilícitos y la guerrilla abusó de él, como lo habían hecho los paramilitares, y de nuevo fue incapaz de decirle a su familia por qué lloraba y por qué volvía a San Juan y por qué su vida no parecía tener un norte claro, un rumbo pacífico, un rato de sosiego. “Malparida vida”, dice ahora la Poderosa.

A Esmith Rivera lo que lo salvó fue el arte: primero la danza y, años más tarde, el bullerengue. Al regresar a Urabá, la Casa de la Cultura de San Juan le abrió las puertas y sin querer queriendo, terminó ensayando con el grupo del maestro Marino Sánchez Cuesta. Nunca había bailado, por la misma razón que nunca había cantado nada: porque eran cosas de negros, del Diablo, de pecadores. Pero una vez entró al salón de baile, una vez desencajó las caderas y puso el esqueleto al servicio de los tambores —Esmith Hueso, solían llamarlo—, los movimientos ocurrieron en su cuerpo como se suponía que tenían que ocurrir, como si hubiera bailado sin parar toda la vida. Tenía diecinueve años cuando empezó su vida artística.

Muy pronto, Esmith se ganó la admiración de sus colegas y logró construir algo que por primera vez tenía: una familia que lo aceptaba tal cual era, sin condiciones. Estar en el grupo del Sánchez Cuesta era una especie de blindaje: el maestro lo defendía de las críticas y señalamientos que había sufrido en su juventud, y los grupos armados lo dejaron quieto porque preferían no meterse en líos con el sector de la cultura.

Por eso la danza cambió todo, incluso su nombre. Esmith nunca le había gustado. Le sonaba seco, contundente, un balazo del revólver de los vaqueros de su padre, muy corto para lo ancho que era, insuficiente para todo lo que contenía. Y Esmith Rivera era muchos. Era Esmith Hueso, Esmith María, Brayan Yesid, Brayan Esmith. Era un hombre y a veces un travesti; fue pescador, raspachín, peluquera, obrero; fue víctima, pero ya no lo es más: el pasado es pasado y prefiere vivir aquí, en el presente, en el ahora; es bailarín y en unos años será cantaora, verseador, piscóloga, enfermera, amiga, madre, padre —sí, padre, será la de voz Poderosa, la de todos los roles, la que todo lo puede.

La transmutación final ocurrió en el 2008 durante el Festival Nacional de Bullerengue, que se celebra cada año en Puerto Escondido, Córdoba. Brayan Yesid había ido a acompañar a sus amigos de la agrupación Juventud Alegre, dirigida por la maestra Keidy Villa Pacheco, pero un rato antes de subir al escenario, una de las cantaoras se echó para atrás y todos lo miraron a él, a Esmith Hueso, que a duras penas sabía cantar los llamados de las cumbias en el grupo de baile. Le enseñaron dos, tres canciones, y lo tiraron al ruedo:

—Y al lado del maestro Ever Suárez, ¡qué atrevida! —recuerda la Poderosa.

La primera canción que cantó fue Ron café —la misma que sigue pidiendo cantar al entrar a cualquier rueda— de Etelvina Maldonado, una mujer nacida en un pequeño pueblo de la isla de Barú que compuso e interpretó varios de los bullerengues más icónicos del pasado medio siglo.

Atrevida, como dice, Esmith María se paró frente al público más exigente que una cantadora pueda tener, el de un festival de músicos, y con su voz camaleónica, entonó:

—¡Oyeleleeee, oyele lelee caramba! ¡Qué sabroso que yo tomo mi café en la madrugada eeee!

La sensación de un llamado de bullerengue es parecida a la de un corrientazo que atraviesa el cuerpo y quiere salir por todas las puntas: por el pelo, por las clavículas, por las uñas, por la nariz. En ese momento, en ese instante preciso del 2008 en un pueblito del litoral Caribe, Esmith Rivera sintió la electricidad de la música en el diafragma, las ondas vibratorias recorriéndole el cuerpo ya sensible al ritmo, y cuando su voz tronó —y les digo yo que la vi cantar: su voz es verdaderamente recia—, cuando su garganta aulló, dio inicio a la catarsis, y ahí, en el escenario, en frente de Ever Suárez y otros maestros y cantadoras, dejó sus tristezas y sus dolores y sacó todo lo que ella era, para lo que estaba destinada: se convirtió en la Poderosa, la primera persona transgénero en cantar en un festival de bullerengue.

—¡Ay ae aeeee, ron café, sabroso para beber iaeee!

Antes de ese Festival, la Poderosa no sabía que podía cantar bullerengue. Pero, así como le pasó con la danza, el talento estaba ahí, oculto, esperando a que pudiera lucirlo. Y es que para cantar bullerengue no basta con tener buena voz y saberse las canciones que ya existen, ¡así cualquiera! Para cantar bullerengue hay que versear. Improvisar, inventar, reaccionar, crear en tiempo récord.

Yo la vi ahí, en las playas de San Juan, esa noche de luna llena y mar de leva: todo dispuesto como en una película. Vi a la Poderosa versear y vi a Brayan Minota responderle con ímpetu, precisión y creatividad (no por nada fue ganador del Festival Nacional de Bullerengue en Necoclí en 2022). Y vi también a su hijo de quince años —hijo de un descuido con una amiga a la que quiso mucho— mirar a su padre con orgullo y bailar en la rueda para él.

Esa noche, los cantadores no podían hacer otra cosa que cantarle al mar y a la luna, a los presentes, a las palmeras que acariciaban la brisa, y como aquello era una competencia, se echaron pullas, claro, pero con elegancia, con dignidad, porque el bullerengue es antes que nada un rezo, un salmo, canto a la vida y a la muerte, meditación y fiesta al ritmo de los tambores.

Lo que más le gusta a la Poderosa de cantar es que las posibilidades son infinitas. Ella vive pensando en verso, y puede hacer un bullerengue de casi cualquier cosa: le ha cantado a la naturaleza, al amor y al desamor, a la violencia, a la diversidad; incluso compuso un bullerengue de cumpleaños —el primero en su tipo, que ella sepa—.

—Cuando mi mamá supo mi historia, lloró mucho —cuenta la Poderosa.

Y entonces le compuso una canción que es también una oración por las personas diversas que han sido víctimas del conflicto armado:

Colombia me llora

hay gente que mata

sufriendo la madre mía, llora

el pueblo me ataca

hay diversidad

óyeme, Dios mío

si usted no me va a aceptar, ¡ay, lloro!

sufro con los míos

Hoy la Poderosa dirige una corporación, Ecos de Tambó, y su casa —la Casa Diversa— es también la casa de todos: un rincón de San Juan de Urabá donde los niños y los jóvenes encuentran un refugio seguro. Son un grupo de veinticinco los que van a la casa, a veces a clases de danza o bullerengue, pero otras veces a comer, a ver películas, a hacer tareas, a pasar el rato.

—Yo los dejo entrar a todos. Para ellos, soy como una mamá.

Así conocí yo a la Poderosa: madre, padre, cantadora, verseador, melancólica, sacerdotisa y fiestera, todas en una. Al son que le toque la vida, ella baila —y canta— con una sonrisa colosal que le ocupa casi todo el rostro.

Etiquetas: bullerengue , conflicto armado , Estefanía Carvajal , identidad , Juan Fernando Ospina , Urabá