El remonte de la cordillera

La venta de las dos mujeres “bozales”, palabra que se utilizaba entonces para nombrar a los esclavizados nacidos y capturados en África, estuvo en manos del mercader Juan Frenes de Castro, oriundo de la villa de Medellín, quien fue apoderado el 7 de enero de 1699 por Manuel Sáenz para llevarlas hasta Antioquia y concertar la transacción. Cabe resaltar que en esos tiempos coloniales se recurría a los comerciantes para encargarlos de estos procesos, obviamente bajo jugosas comisiones, pues eran quienes mejor conocían los caminos y tenían contactos que facilitaban los negocios.

El transporte de las dos Marías debió realizarse desde Tamalameque buscando conectar con el tortuoso camino del Espíritu Santo, que unía Cartagena con Santa Fe de Antioquia, atravesando Mompox y bordeando el río Cauca. Era una travesía que, de acuerdo con la historiadora Paola Vargas, “según la época del año podía tomar incluso más tiempo que el mismo viaje transatlántico”. Eran zonas de ciénaga, donde el río Magdalena inundaba la depresión momposina y La Mojana, y era menester el uso de canoas. Ya en Antioquia, había que luchar contra la manigua del piedemonte de la cordillera Central y estar vigilantes a los grupos de salteadores. De Cáceres, se partía hasta Sabanalarga, luego a Sacaojal (hoy Olaya), para finalmente alcanzar Santa Fe de Antioquia, y de ahí seguir a Medellín.

Era junio de 1699 cuando el calor del Cauca y el Tonusco anunciaba la cercanía de Santa Fe de Antioquia; era la última escala. En la capital provincial, el mercader Frenes hizo avalar el poder con el gobernador Francisco Fernández de Heredia y con el escribano Bernardo Sarrazola. Posiblemente, descansaron un par de días antes de tomar el Camino del Virrey, que conectaba con Medellín.

Las dos mujeres que, tras varios meses de ser compañeras de penurias debieron haber empezado a entenderse, bien en español o bien con algunas palabras en sus lenguas maternas, entraron a Medellín a mediados de junio. Era el fin de un viaje, pero el comienzo de otro: destino desventurado que las haría librarse de las manos de un amo, para caer en las de otro, y entrar de lleno al sistema esclavista antioqueño.

“El dicho Juan Frenes otorga que vende realmente y con efecto al dicho regidor Juan de Toro Zapata, vecino de esta Villa, […] las dos negras esclavas llamadas María Conga, de edad de veinte años, y la otra María Arará, de treinta años al parecer; con todas sus tachas, malas o buenas, sujetas a servidumbre, sanas de sus miembros y de ojos claros, almas en boca y como huesos en costal, al fiado plazo […] de cuatrocientos pesos de oro de a veinte quilates”, redactó el 24 de julio de 1699 el alcalde de Medellín, Lorenzo Zapata Gómez de Múnera, ante los dos interesados y los tres fiadores de Toro.

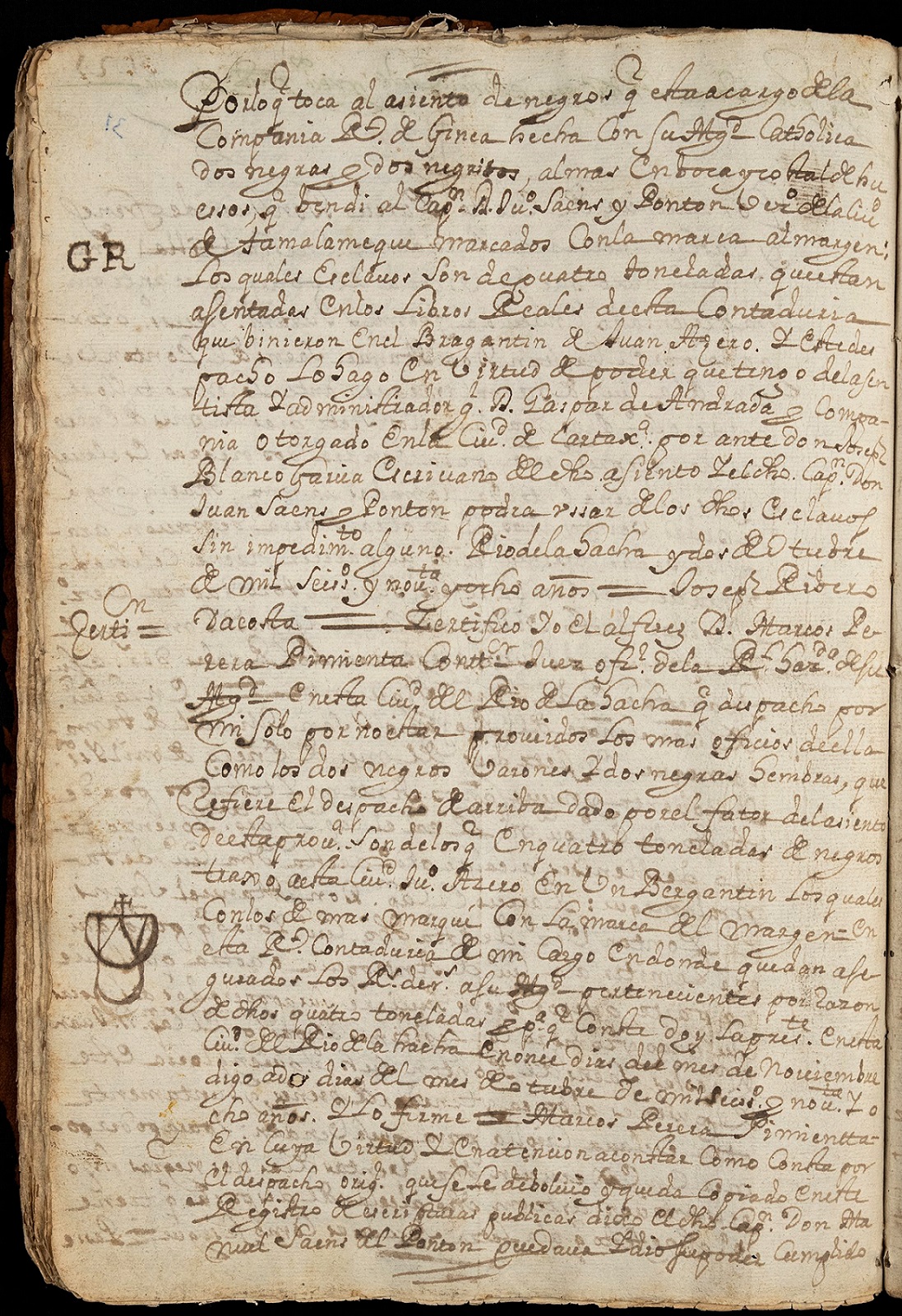

El documento de escritura, resguardado en la serie Escribanos del Archivo Histórico de Antioquia, no revela qué pasó después del 24 de julio de 1699, cuando se asentó la compraventa a Juan de Toro, que afirmó que días atrás había recibido a satisfacción a las esclavizadas, pero puede inferirse que terminaron en el servicio doméstico de la casa de su amo, o cuidando de los hijos de este, como nodrizas. O quizá trabajando de sol a sol en los huertos y campos de maíz y frijol en alguna hacienda del amo; o, si la suerte no estuvo de su lado, serían enviadas a algún campamento minero a mazamorrear al río. Podían estar sometidas a violencia sexual, pues la esclavitud se perpetuaba por vía materna, así que, si el amo las violaba y resultaban embarazadas, el hijo sería esclavo.

Pero el rastro de una de estas dos mujeres no se pierde aquí. En el testamento de Juan de Toro Zapata, dado en la villa de Medellín el 13 de julio de 1716 y que se encuentra en el Archivo Histórico Judicial de Medellín, figura en su lista de bienes una “negra llamada María, de más de cincuenta años”, además de siete esclavos más. Esa edad hace pensar que, tal vez, podría tratarse de María Arará.

***

Nunca se podrán saber los nombres africanos de estas dos mujeres, pues la primera muestra de violencia simbólica se manifestó con la asignación del nombre en español, María, negándoles su identidad, su origen y su cultura. Ellas, que llegaron forzadamente a esta tierra, son solo dos voces en la gran polifonía de relatos sepultados entre miles de expedientes coloniales, que son como cápsulas del tiempo o portales al pasado de una Antioquia engullida por el aparato virreinal hispánico. La historiadora Paola Vargas señala que en el periodo colonial provincias esclavistas como Cartagena, Popayán y Antioquia tuvieron una población constante de más del setenta por ciento de personas negras e, incluso, durante el siglo XVI este porcentaje ascendió hasta el noventa por ciento.

Los retazos de vidas africanas y afrodescendientes en Antioquia, como los de las Marías, son el corazón de una memoria colectiva que se ha querido negar, ocultar bajo el tapete, esconder detrás de rancios discursos regionalistas y de la falsa “raza antioqueña”, pero que es un secreto a voces, o en palabras coloniales, “público y notorio”: Antioquia es y ha sido negra.