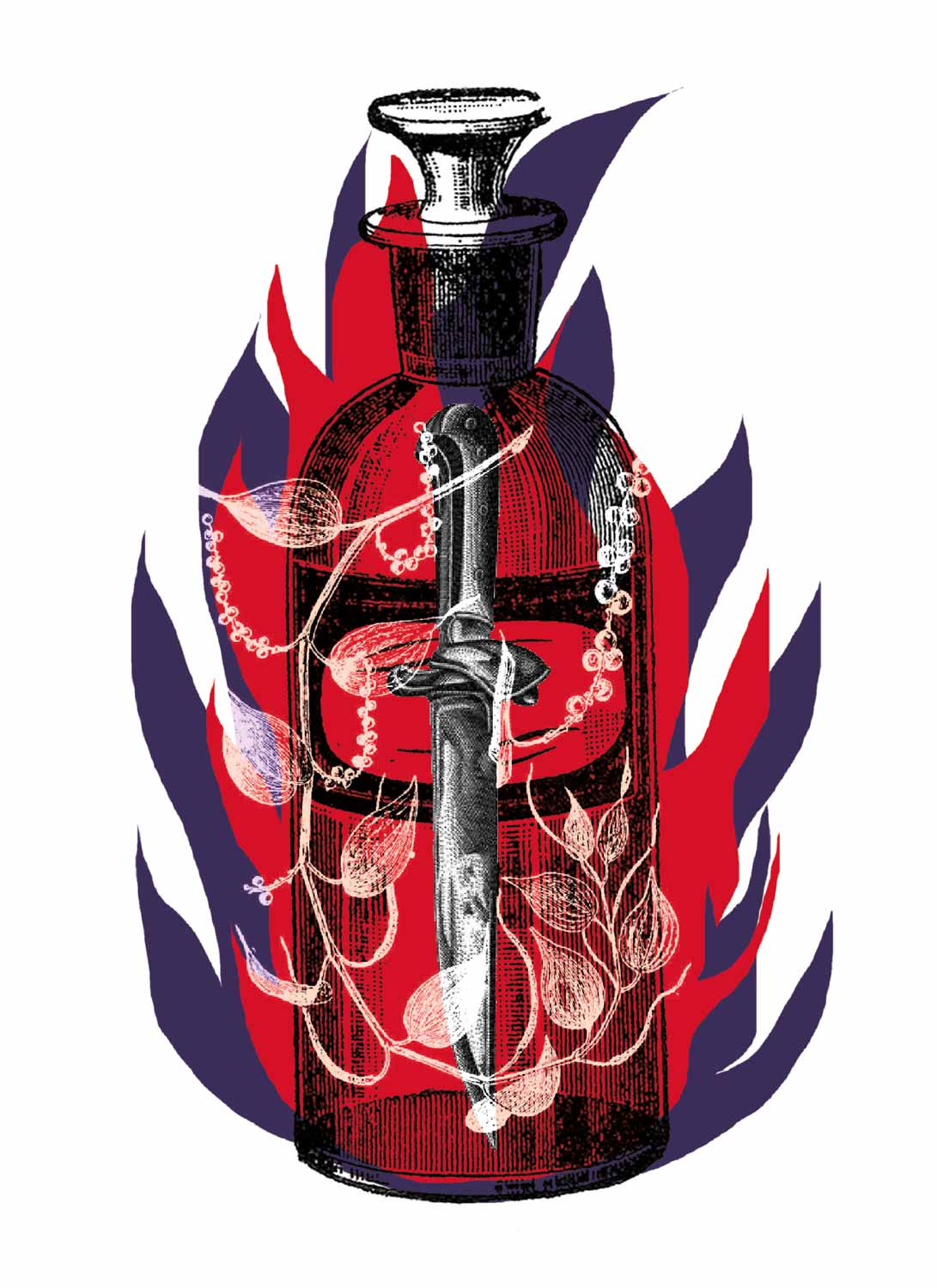

Cóctel molotov

—

Por LILIANA RAMÍREZ RUIZ

Ilustración de Carla Malaquita

La cocina de mi infancia hospeda el olor de la nostalgia. Es un lugar al que cada tanto vuelvo, voy de visita, regreso para recordar que yo soy yo. En la memoria miro a mamá mientras cocina, me dice que las enfrijoladas llevan hoja santa. En ese lugar se reúnen las vecinas del barrio, se cuentan historias y organizan las tandas. Lulú, mamá, mujer generosa.

La relación que ella tiene con los recipientes, utensilios, especies e ingredientes son un vínculo con sus ancestras. La abuela trabajó cuarenta años como cocinera en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se dice que el general Lázaro Cárdenas personalmente le dio ese cargo. Es una especie de orgullo familiar.

En la cocina de mi infancia me acompaña mi hermano, está siempre sentado a mi lado. Todas las noches bajaba a cenar con él en la cocina, ese era mi momento favorito del día. Regreso a ese tiempo como remembranza, emoción y cuerpo. En un comal ha puesto unas tortillas, coloca una pequeña porción de queso Oaxaca, mientras espera que el calor infle ese objeto hecho de maíz, lo veo sucumbir a la tentadora presencia del lácteo con el que pretendía preparar generosas quesadillas. Lo acompaño y acerco mi mano a su plato, tomo un pedazo de su quesadilla con mis dedos y antes de meterlo a mi boca le pregunto: “¿Puedo?”. Ya sabía la respuesta a mi travesura: “Toma lo que quieras”. Él entiende que disfruto de comer con las manos y que la comida sirva como utensilio y alimento.

En la cocina de la casa de mi infancia alguna vez fui lo que todos esperaban; buena hija, buena hermana, buena amiga y buena esposa. Descubrí que sabía cocinar cuando me fui de la casa materna, los domingos del año 2012 horneaba pan para mi marido. La pared de la primera era blanca y había una ventana al jardín, como la del 2012 en la que me asomaba para observar el guayacán amarillo. Amasar la harina, añadir leche y huevo, dejarla reposar, que se expanda el alimento. Ese hombre tenía ojos del color de las aceitunas mezcladas con las avellanas, los miraba cuando abrazaba mi cuerpo, asegurándose de llevarme a un lugar seguro. El psicoanalista dice que tan freudiano es buscar al padre como lo que yo hago, asegurarme de encontrar a su opuesto. Un día enfrenté al terapeuta diciendo que no veía ningún problema si gozaba de mis síntomas. Otro día desafié a la familia, las enfrijoladas a mí no me gustan, yo no soy una buena hija, ni una buena hermana, mucho menos una buena esposa. Hoja santa, pimienta, flor de cerezo, cuchillo.

Conocí las cocinas colombianas cuando trabajaba como profesora en la universidad pública. En los baños, los estudiantes encapuchados preparaban las papas bomba o —acá entre nos— las bombas molotov. Ingredientes: un pedazo de tela, una botella de vidrio, gasolina o alcohol, ácido sulfúrico y clorato de potasio. En el bloque nueve de esa universidad, profesoras, profesores y personal administrativo reconocían los estallidos que sonaban en la puerta cercana a la calle Barranquilla. Del otro lado, la policía antimotines aparecía, aguardaba y tiraba gas pimienta. Recuerdo mi primera vez, las lágrimas en los ojos me impedían ver, no podía respirar y el sabor en nariz y garganta era quemante. Amarga en exceso es la pimienta. Las otras veces pude contemplar la batalla desde lejos, descifré los cuerpos danzantes arrojando las bombas caseras, los aplausos de los mirones (un público estudiantil expectante) y la métrica de las detonaciones. Explotan, a contratiempo y explotan. El interior de la universidad es el único lugar en el que he visto a los insurrectos ganar la embestida. Hoja santa, pimienta, flor de cerezo, cuchillo.

La rebeldía me llevó a abrir mi propio deseo y lo que me apetecía, recuerdo a la maestra de alemán que conocí en un espacio cultural a unas cuadras de la universidad colombiana, sin saber que ella vendría a visitarme a la colonia Narvarte en la Ciudad de México años más tarde. Mujer de agua, fluidos, sudor y sangre. Blut, bluten, Blütenblatt (sangre, sangrar, pétalo). Su olor era cítrico, su color pálido, su humor hiriente. Le gustaba lamer las flores de cerezo que llevo tatuadas en mi vientre. Las mujeres estamos llenas de rabia, risas y afecto.

Yo soy alimento. Me reconocí como tal cuando aquel hombre con un fetiche se metió la mitad de mi pie a la boca. Mirándolo enrojecido y a punto de ahogarse, solté una risa nerviosa que intercambió con un vistazo que nunca sabré si fue ternura o fue perverso. Desde ese momento supe que yo ya no era yo. Es una certeza, cereza, no una recomendación.

Según los científicos, comer carne favoreció la evolución del hombre. Dos veces en mi vida he sido vegetariana, el dicho popular versa: uno es lo que come. Los animales que consumimos como ganado se marcan como se marcan las mujeres. Hace días veía un performance de Regina Galindo, con un objeto filoso en su pierna ha escrito la palabra “perra” como protesta a los feminicidios en Guatemala. Soy una perra, como antes de mí lo han escrito Itziar Ziga y Luna Miguel. Lo descubrí cuando me negué a que un hombre me besara y me acariciara en un cuarto estando solos durante una fiesta. Empujé su cuerpo de un metro y ochenta centímetros y sus noventa kilos para salir corriendo mientras él me gritaba ese adjetivo. Siempre serás “perra” si te niegas a ser una buena mujer y no te sometes al mandato masculino. Esa noche mientras caminaba sola en un país extranjero por las calles de un barrio llamado La Recoleta, podía escuchar mi propio corazón. Hoja santa, pimienta, flor de cerezo… Necesito un cuchillo.

¿He de acogerme a cualquiera de ellas y ceñirme a sus términos sólo porque es un lugar común aceptado por la mayoría y comprensible para todos? Y no es que yo sea una rara avis. De mí se puede decir lo que Pfandl dijo de Sor Juana: que pertenezco a la clase de neuróticos cavilosos. El diagnóstico es muy fácil ¿pero qué consecuencias acarrearía asumirlo?

Lección de cocina,

Rosario Castellanos

La cocina es una metáfora ejemplar de la hipocresía de la cultura.

El llamado arte culinario se basa en un asesinato previo, con toda clase de alevosías. Si ese mal salvaje que es el hombre civilizado arrebatara la vida de un animal o de una planta y se comiera los cadáveres crudos, sería señalado con el dedo como un monstruo capaz de bestialidades estremecedoras. Pero si ese mal salvaje trocea el cadáver, lo marina, lo adereza, lo guisa y se lo come, su crimen se convierte en cultura y merece memoria, libros, disquisiciones, teoría, casi una ciencia de la conducta alimentaria

Contra los gourmets,

Manuel Vázquez Montalbán

Etiquetas: alimentos , Carla Malaquita , Liliana Ramírez Ruiz