El millón de pesos se desmaterializó entre el pago de algunas deudas, la cancelación de una cuenta de luz atrasada y dos borracheras (mías, mi mamá no bebe). Pero la importancia de ese premio, más que el reconocimiento maternal, fue mi propio convencimiento de que lo que hacía tenía algún valor. Quedé pletórico, crecido, soberbio. Al año siguiente apareció la convocatoria de otro concurso nacional, este no tan importante a mi criterio, dirigido a trabajadores de todos los gremios. El ganador recibiría tres millones de pesos; el segundo, dos; y el tercero, un millón. Envié un relato que había escrito con un tono similar y con el mismo estilo de aquel que me había abierto las puertas de la gloria.

Semanas después llegó a mi casa una elegante tarjeta de invitación para la ceremonia de entrega de premios. El sobre personalizado, con mi nombre completo escrito a mano alzada, daba a entender la inminencia de una sorpresa que los organizadores no podían revelarme para no dañar el protocolo. Llegué muy puntual al teatro Porfirio Barba Jacob, sede del evento, y lo primero que encontré en la entrada fue a mi amigo Andrés Marcel, un hombre inteligente y buen lector, pero al que nunca le conocí pretensiones literarias. ¿Qué hacés aquí?, le pregunté extrañado. Vine a la premiación, dijo con una sonrisa abierta, y un brillo de optimismo ingenuo en la mirada. Sentí pena por mi amigo y pensé en la incomodidad de recibir el premio al lado de alguien que tendría que salir con las manos vacías. Pero cuando el presentador empezó a leer la lista de ganadores una idea tranquilizó mi consciencia: ¿qué tal si Andrés quedara entre los cinco primeros? Podríamos celebrar su reconocimiento y mi premio, como un equipo ganador. La voz del presentador pronunció el nombre del quinto puesto, que no era Andrés. El cuarto estaría bien, pensé mirando de reojo a mi amigo, pero el maestro de ceremonias anunció otro nombre. El tercer lugar lo ganó una señora de gafas que estaba a nuestro lado. Para los dos últimos premios decidí desentenderme de Marcel; ya lo había acompañado hasta aquí y no podía agriar mi momento por un encuentro fortuito a la entrada del teatro; que se hiciera cargo de su propia suerte. El segundo puesto lo obtuvo un calvo que estaba en la primera fila. Luego, el presentador carraspeó para generar un poco de dramatismo y yo empecé a ponerme de pie. En medio de un redoble de tambores que no supe de dónde provenía, el nombre del ganador, articulado sílaba por sílaba por la voz de locutor, quedó reverberando en el aire: ¡Andrés Marcel Giraldo! Mi amigo saltó de su silla y yo, que ya estaba de pie, lo imité mecánicamente; fingí una emoción que solo pude sacar de mi adentro manteniéndome en la idea de que habían dicho mi nombre. Abracé a mi amigo con una felicidad para la que tuve que recurrir al método de la memoria emotiva, y salimos cada uno para su casa porque Andrés tenía que madrugar al día siguiente y no podía celebrar.

En los siguientes quince años solo volví a ganar plata con la literatura en dos concursos. El más memorable no fue el más prestigioso ni el de mayores ganancias sino uno que organizaba el periódico La Piedra de Ayurá, en Envigado. Lo recuerdo con especial relevancia porque siempre atribuí ese premio más a la puntería que al talento literario. Los reconocimientos consistían en quinientos mil pesos en efectivo para el tercer puesto; un cuadro avaluado en cuatro millones de pesos, obra de un pintor vernáculo, integrante del Círculo Literario El Parnaso Envigadeño —entidad que junto con La Piedra de Ayurá había organizado el concurso— para el segundo puesto; y otro flamante cuadro, avaluado en ocho millones de pesos, pintado por otro de los integrantes del Parnaso Envigadeño, para el primer lugar. La noche de la premiación iba camino a la biblioteca municipal cuando me encontré a Sergio Restrepo en una esquina del parque. Me preguntó para dónde iba y como no tenía mucho que hacer se ofreció a acompañarme. Antes del veredicto debimos presenciar el acto cultural protocolario que empezó con el himno de Envigado, siguió con la lectura que cada uno de los diecisiete integrantes del Parnaso Envigadeño hizo de sonetos de su propia autoría, y siguió con el recital lírico de una dama, también perteneciente al Círculo Literario El Parnaso, acompañada en la guitarra por su hijo que adelantaba el segundo nivel de música en la Casa de la Cultura. Cuando se dio comienzo a la lectura del veredicto estábamos un poco cansados, pero me animé sabiendo que el premio que anunciarían en primera instancia sería al que yo apuntaba. Por única vez en mi vida ocurrió que la realidad se presentó tal cual yo la había nombrado antes de que ocurriera. No acababa de decir en mi mente: el tercer premio es para Luis Miguel Rivas por el cuento Huid de la primera mirada, cuando el maestro de ceremonias repitió exactamente las mismas palabras. Sergio y yo gritamos como si me hubiera acabado de ganar el Nobel y luego de recibir el dinero en efectivo y esperar el final de la ceremonia salimos a celebrar con una borrachera que duró hasta el día siguiente y en la que se evaporó casi la totalidad de lo ganado.

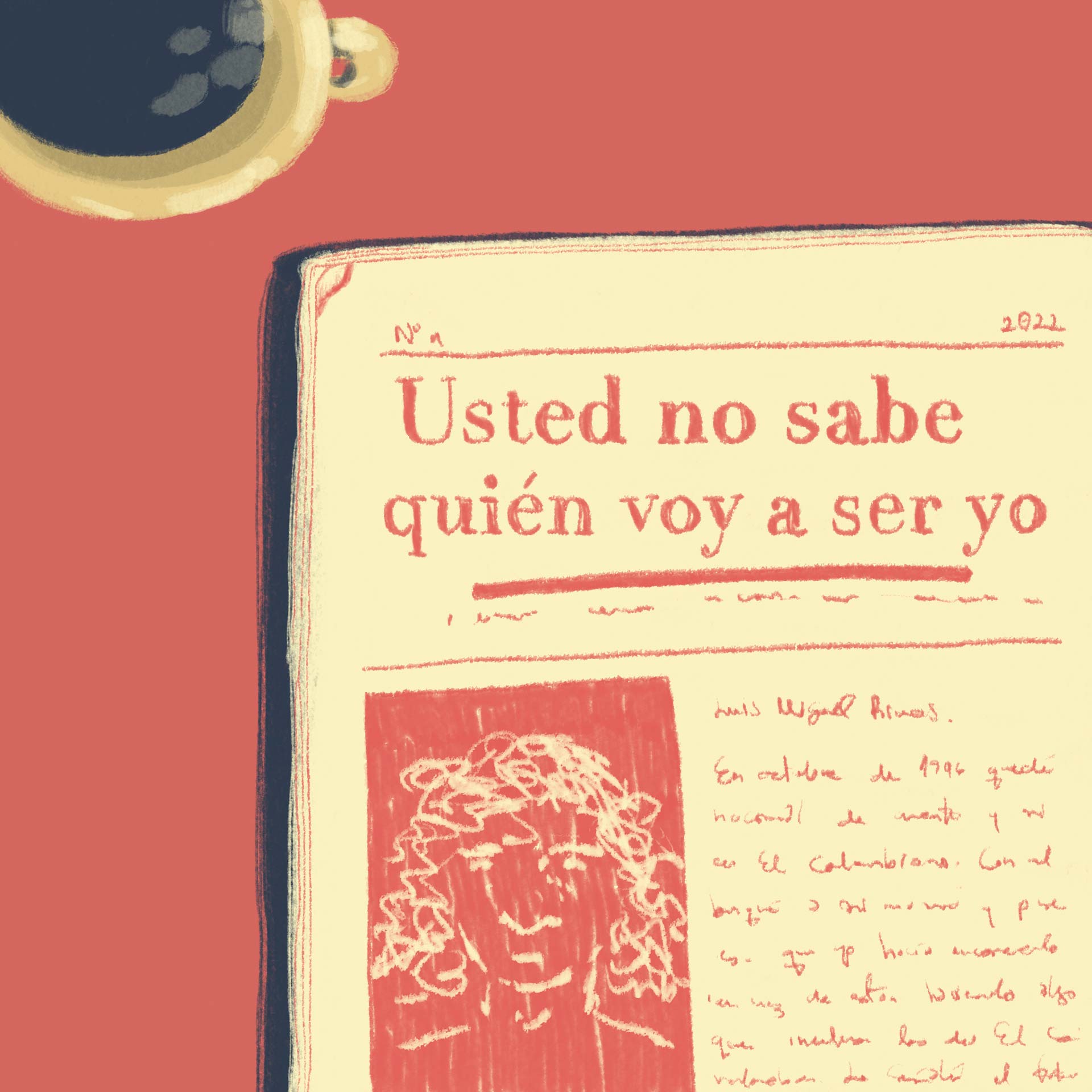

No volví a ganar nada, pero seguí escribiendo relatos y poemas que leía a los amigos en las cantinas, las fiestas y las reuniones. Fue por esa época cuando algunos conocidos empezaron a identificarme con el tío bohemio que cada uno de ellos tenía y que toda familia paisa tiene en su haber (junto con el cura, el emprendedor y el mafioso). El tío Eduardo, el tío Rogelio, el tío Ernesto, el tío Alberto: el que declamaba poemas del Indio Rómulo en las fiestas familiares, el que coleccionaba los suplementos culturales de los periódicos y escuchaba los programas de Radio Bolivariana. El que se quedó a vivir con la mamá cuando todos se fueron. Me lo decían, o me lo mandaban decir, no como un homenaje a la personalidad alada de esos familiares simpáticos y menospreciados sino como queriéndome hacer caer en la cuenta de lo que yo era sin saberlo o de aquello en que iba a convertirme si seguía por el camino en que iba. El mensaje en vez de ofenderme detonó la pregunta por mi realidad como escritor y despertó el interés por aquellos artistas domésticos con los que se me identificaba: poetas de barrio, soñadores sin obra conocida que en las reuniones familiares respondían a las indirectas de los hermanos prósperos con una arrogancia de cabeza agachada o con una soberbia endeble que alguna vez oí manifestarse en la frase: ¡usted no sabe quién voy a ser yo!

Busqué su cercanía. Conocí a Ramiro Pérez, solterón del barrio Boston, a quien su sobrino, un compañero de mi universidad, le pasaba a computador folios y folios de reflexiones filosóficas y novelas a medio camino que Ramiro iba garabateando sobre cuadernos escolares mientras le hacía los mandados a la mamá, en filas de banco y salas de espera de las oficinas de la EPS; supe también de Bernardo Ospina, tío de mi amigo Julián, poeta, cantante y músico autodidacta, descartado prematuramente en las eliminatorias de Factor X y autor de un libro de versos autopublicado bajo el seudónimo de Constantino VIII, que varios familiares todavía conservan en el armario del comedor, junto a la enciclopedia Lexis 22; por mencionar algunos.

Gildardo, Ramiro y otros tenían asegurada la supervivencia porque vivían en casa de la madre o con una hermana, y ejercían su actividad espiritual de manera azarosa y a veces vergonzante; estaban demasiado atados a ese mundo prosaico al que no alcanzaban a pertenecer del todo y solo se acercaban a su arte mientras no se arriesgara la precaria comodidad en que se movían estrechos. Descubrí que, siendo como ellos de alguna manera, no alcanzaba a identificarme completamente con su condición.

Luego empecé a conocer artistas que trabajaban de día para ganarse la vida y pintaban, escribían o ensayaban, con metódica dedicación, en las noches y los fines de semana. Empleados, comerciantes y hasta empresarios exitosos, aplicados a su obra con disciplina y constancia. Muchos lograban resultados sólidos y hasta inspirados, pero yo sentía que en el fondo algo les faltaba. Tal vez un poco de irresponsabilidad y locura. Eran más paisas que artistas y es sabido que esas dos mentalidades no son conciliables: uno es paisa o es artista. Siendo yo también un poco como ellos no lo era del todo.

Más tarde entablé contacto con los que podrían llamarse “artistas de tiempo completo”: narradores, pintores, poetas, músicos, escultores, bailarines, cantantes, actores y también gestores culturales (esas personas dedicadas a crear las condiciones para que las obras de los creadores se materialicen y sean difundidas), cuya vida estaba exclusivamente centrada en la realización de sus proyectos. No tenían familia que los sostuviera ni buenos puestos que les permitieran ganar bien para dedicarse al arte en los ratos libres. Vivían bajo la sombra de la convocatoria que se iban a ganar, del posible cliente para tal cuadro, del inminente patrocinio, siempre con la esperanza de los recursos que van a llegar y el terror de las facturas pendientes. Eran los que Tonio Kröger, el personaje de Thomas Mann, llamaba con una mezcla de desprecio y anhelo: los gitanos que van por los caminos en sus carretas verdes.

De todos esos artistas siempre me interesaron sobre todo los que más se parecían a los tíos declamadores, los que “no llegaban a nada”. Los del poema de Pessoa:

¿En cuántas buhardillas y no buhardillas del mundo

no hay en este momento genios-para-sí-mismos soñando?

¿Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas,

sí, verdaderamente altas y nobles y lúcidas,

y quién sabe si realizables,

nunca verán la luz del sol real ni llegarán al oído de nadie?

Recuerdo a Ramón, un viejo barbado y enjuto al que nunca pude ver de cuerpo entero, porque siempre estaba detrás de su puesto en el Centro Popular del Libro: lector impenitente, anónimo especialista en literatura española de comienzos del siglo XX y autor de cinco o seis novelas mamotréticas, tachonadas en agendas vencidas con una letra inclinada y casi críptica; a Mataco, ese pintor envigadeño, que en mi infancia veía borracho en las cantinas con los pantalones y la camisa chisgueteados de óleo, y que dejó una profusa y desconocida obra después de una muerte trágica.

Y en la buhardilla mayor, el más insignificante y el más grande, del que todos los otros me parecían descendientes: Henry Darger, apocado aseador de una escuela pública en Chicago, inquilino de una habitación en la que fue encontrada, después de su muerte, la novela más larga que se haya escrito: 17 500 páginas acompañadas con cientos de pinturas en acuarela, dibujos y collages, en la que se narra la guerra entre un fantástico país habitado por niños y un malvado ejército de adultos invasores.

Me asombraban esas vidas entregadas de pleno a la confección de una obra con el único y exclusivo propósito de hacerla, sin pensar ni siquiera en la palabra obra, y mucho menos en las repercusiones que pudiera tener.

Sin embargo, yo no era tan estoico para ofrendarme completo a una tarea desinteresada ni tan buen ciudadano para acomodarme en un trabajo estable ni tan bohemio para flotar en la ligereza de la creación sin importarme la supervivencia. Pasaba por todas esas instancias dejando fragmentos míos en cada una de ellas, pero sin afincarme en ninguna.

Lo cierto es que un día aterricé en Buenos Aires. A cada rato digo que llegué aquí con setecientos dólares, un libro de Chéjov y cuatro mudas de ropa, con la intención de dedicarme a escribir. Cosa que no es tan cierta (uno crea sus propios mitos para hacerse a una épica personal que le dé ánimos). En realidad, solo estaba desesperado. Lo que sí es cierto es que vine con demasiadas ilusiones artísticas como para engancharme en cualquier trabajo de inmigrante urgido y muy adulto para ejercer los oficios que desempeñan los veinteañeros con ánimo de aventuras. A pesar de los apremios de la realidad me sentía incapaz de trabajar. Eventualmente alguna revista me pagaba cualquier cosa por un cuento. O me encargaban la escritura de un texto que me daba para vivir con lo justo por un tiempo. Pero nunca pasé lo que se llama hambre. Eso sí, conocí todas las variedades posibles en la preparación del arroz con huevo. A finales del 2011, en medio de uno de esos períodos de monotonía alimenticia, recibí una invitación para asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por cuenta del único libro que había publicado y que no sé cómo llegó a manos de los organizadores. De un momento a otro estaba en un hotel cinco estrellas, dentro de una habitación en la que tenía que coger impulso para montarme a la cama, degustando los más exquisitos manjares en los mejores restaurantes y llevado de aquí para allá como un príncipe. Lo disfruté mucho y a los cinco días estaba de nuevo en mi habitación de Buenos Aires comiendo arroz con huevo. Al cabo de varios años escribí una novela que tuvo buena aceptación y una productora internacional compró los derechos audiovisuales. Me pagaron, primero tres mil, después cinco mil, y luego veinticinco mil dólares. Mucha plata para mí, aunque muy poca si se trata de solucionar el problema estructural de la supervivencia. No hice ninguna inversión como habría hecho cualquier hombre sensato, sino que, a la manera de Manuel, el protagonista de la novela que había generado la plata, adelanté un par de años de alquiler y metí una ringlera de billetes en el clóset de donde iba sacando a medida que necesitaba. Pero a partir de ese momento cumplí mi anhelo de sentarme frente al computador a pensar en el próximo capítulo y no en el próximo mes de arriendo. Y todo siguió mejorando. Empecé a recibir los premios más importantes, los que me han convertido en el hombre rico que soy en la actualidad:

El primero llegó a través de Facebook, en un mensaje remitido por un tal Jorge Mario Rivas. Cuando abrí el mensaje y vi la foto caí en la cuenta de quién era: uno de mis hermanos medios, de los que tenía noticia, pero con los que nunca entablé relación. Me contaba que tenía un hijo de cinco años y había decidido hablarle sobre las hazañas de su abuelo, nuestro padre, quien fue combatiente en la guerra de Corea. Buscó en Google su nombre: Miguel Rivas, y aparecí yo. Encontró crónicas y cuentos y siguió buscando hasta repasar todo lo que salía publicado con mi nombre. Leyó con entusiasmo creciente, emocionado, según decía el mensaje, por haber encontrado un Miguel Rivas que daba testimonio de cosas distintas al triste heroísmo de la guerra; me pedía perdón por el abandono de mi padre y expresaba su alegría de poder hablarle a su hijo de un tío escritor que generaba esperanza y ganas de reír. Ese correo me ahorró muchos años de terapia, facilitó un perdón que no había podido hallar, deshizo un nudo que me estaba estrangulando el alma, me llenó de prosperidad interior y amplió mi vida.

El segundo premio lo recibí el año pasado. En febrero me llegó un mensaje por el interno de Instagram, remitido por la cuenta de El Águila Descalza. Cristina Toro decía que habían leído mis libros, que ella y Carlos Mario eran mis admiradores (¡la riqueza de ser admirado por quien uno admira!); que venían a Buenos Aires y les gustaría que nos tomáramos un café. Quedamos de encontrarnos en el bar La Giralda de la calle Corrientes y bastó vernos y decir la primera palabra para ser arrastrados por un torrente de charlas, risas y canciones que venía de vidas pasadas y se prolongó por días, tardes y noches, en calles, bares y restaurantes, hasta el día de hoy. Regresaron a Medellín para su temporada en el teatro Pablo Tobón Uribe y en una de sus funciones invitaron a mi mamá. Ella, que nunca va a espectáculos y que nunca ha querido a mis amigos artistas, aceptó, dada la fama de quienes hacían el ofrecimiento. Para chicanear con los del barrio invitó a la Cucha, una vecina de mi edad, a la que desde niña le pusieron ese remoquete porque siempre tuvo la cara que apenas ahora encaja con su presencia de señora. Terminada la obra, frente al auditorio repleto, Cristina dio las gracias al público y entre los anuncios propios del final de cada función dijo que en la sala se encontraba una persona muy especial: la señora Luz Mery Granada, madre de un importante escritor antioqueño al que todos deberían leer: Luis Miguel Rivas. Estoy seguro de que la mayoría de los presentes no sabía quién era el mencionado escritor, pero el auditorio completo, alentado por el entusiasmo de Cristina y Carlos Mario, explotó en un aplauso multitudinario, todas las miradas dirigidas hacia el palco donde estaban mi mamá y la Cucha. Carlos Mario grabó el momento y me envió un video en el que aparece mi madre petrificada, como un pajarito obnubilado por un reflector, sin poder comprender semejante ovación dedicada a ella por el simple hecho de estar viva y haber tenido un hijo; y a su lado, la Cucha bañada en lágrimas. Dos señoras de barrio, amas de casa que nunca se habían sentido importantes para nadie más que su familia, estaban viviendo, sin saber a ciencia cierta qué estaba pasando, la gloria fugaz de la celebridad. Al día siguiente llamé a mi mamá para preguntarle cómo le había ido y si le había gustado la obra. Sin ningún matiz en la voz me dijo que estuvo “muy bueno todo” y que al final ellos habían dicho “unas palabras muy bonitas sobre usted”. Y que camino a la casa la Cucha le había comentado, emocionada: “Yo sí sabía que Miguel no era mala persona, pero no que era tan famoso”.

*Este texto hace parte de El Poder de la Cultura.