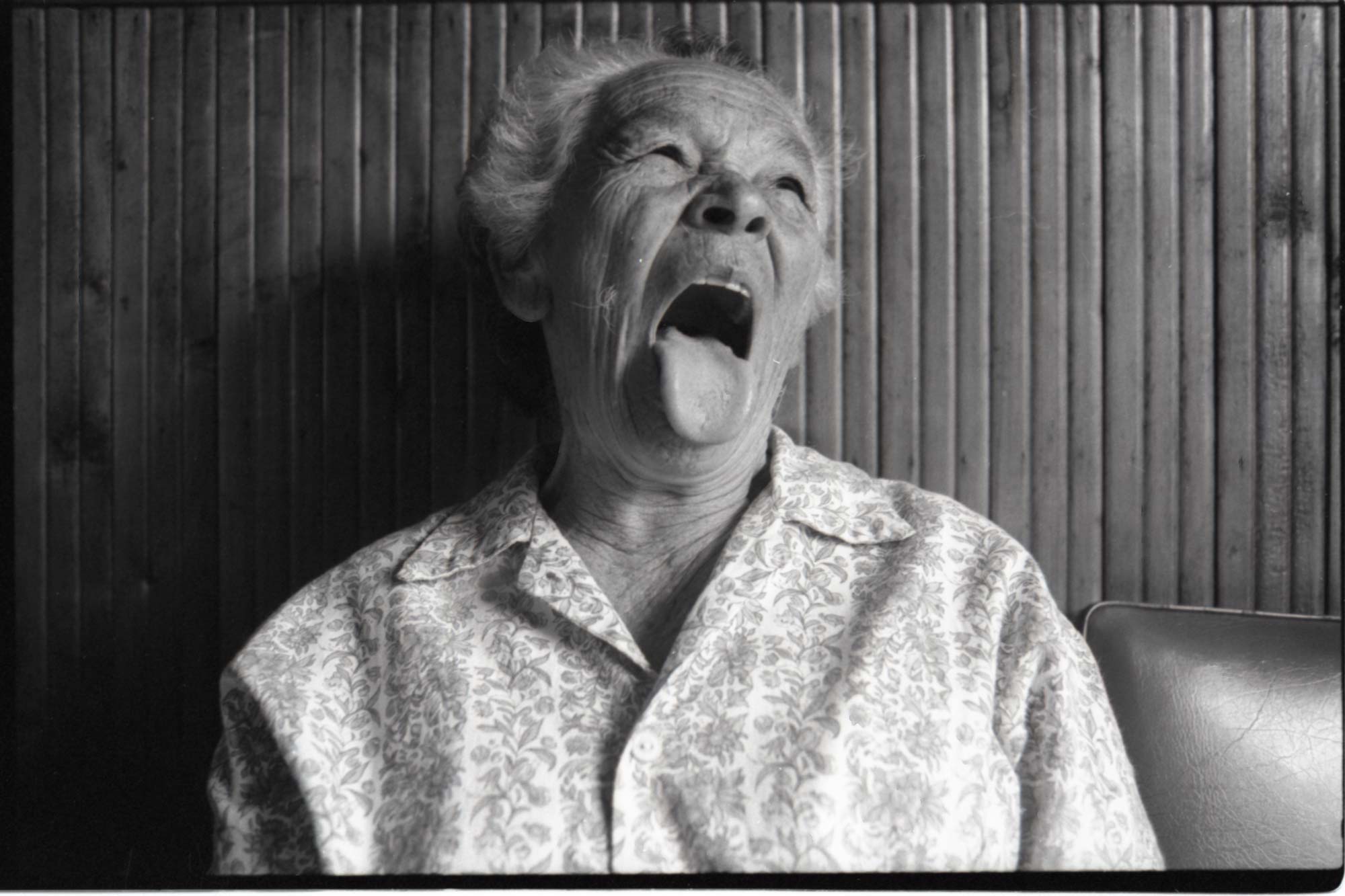

Esta fotografía de un viejo aviso del Perro Negro fue un regalo de los dueños del bar a la fotógrafa Luchi Castro para una serie fotográfica que estaba haciendo sobre bares de tango en el viejo Medellín en 1985. Cortesía: Archivo Águila Descalza.

Una historia de perros

—

Por MAURICIO LÓPEZ RUEDA

Cuenta don Fernando Restrepo Restrepo Restrepo (y así insiste que es su apellido y para pruebas tiene su cédula y su acta de nacimiento) que el bar Perro Negro emergió de la Plaza Cisneros por allá en 1917, como una agencia de abarrotes donde podían comprarse escopetas, revólveres y dinamita; y donde los temerarios podían empujarse tragos de ron o aguardiente antes de marcharse a fusilar a sus enemigos.

La agencia la fundó, según Restrepo a la tercera potencia, Luismaría Restrepo Escobar, su abuelo, “un hombre escaso de pelos, alto, muy blanco y de ojos azules”, según él mismo lo describe mientras descansa sus huesos en una silla Rimax en la 76 con la 29, en Belén, en la acera que comparten el legendario bar Coba y la estrecha cantina de Jairo, famosa por sus morcillas calientes de los viernes.

A partir de 1955, Perro Negro dejó de ser agencia de abarrotes y se transformó definitivamente en cantina, aunque bajo cuerda les siguieron vendiendo armas de fuego y uno que otro taco de dinamita a mineros y pescadores de dudosa conducta.

Luismaría, quien era uno de los personajes más respetados de Medellín, avaluador de bienes, negociante honesto y entusiasta conservador, se alejó del negocio y se lo dejó a su hijo Bernardo, quien lo administró hasta 1966, año en que, por fin, Fernando tomó las riendas de ese mítico y bizarro espacio de bohemia e historias novelescas.

El padre de Luismaría Restrepo había sido un carnicero de Amalfi, nordeste antioqueño, también muy alto, bigotón y un tanto áspero de carácter. Compraba ganado por arrobas y tierras por varas, y un día le dio por visitar las nuevas que se alzaban sobre las laderas que contenían el río Aburrá. Llegó a Medellín en los albores de 1900 y se instaló en El Poblado, con su esposa y tres hijos.

Luismaría siempre fue el más aventajado en los negocios. Entendía los números y era capaz de saber el peso y el precio de una vaca o de un buey con solo mirarlo y palparlo. Esas habilidades lograron que su padre lo vinculara a sus negocios, así fue como terminó vendiendo panela en la Plaza Cisneros cuando apenas tenía catorce años de edad.

Se iba hasta Barbosa, escogía y cargaba la panela en bestias, y comenzaba a recorrer esos antiguos caminos llenos de maleza y precipicios que lo llevaban hasta Boquerón y La Quiebra, hasta que finalmente avistaba a Medellín entre piedras y árboles. El ferrocarril de Antioquia apenas se estaba construyendo y cuando por fin se terminó y fue inaugurado ya Luismaría había comprado el local de Perro Negro y se había olvidado de las travesías a lomo de mula.

Le rentaba más vender dinamita, aunque a veces sus compradores la hacían explotar en el río, a la altura del puente del Mico, práctica que le sacó canas al comandante de Policía Departamental de entonces, Manuel Calle, quien fue hasta Perro Negro en 1917 para amonestar a Luismaría.

La venta de dinamita y otros explosivos estaba prohibida desde 1899, pero Luismaría se las arreglaba para venderla gracias a sus buenas relaciones con Mariano Ospina Pérez, emergente político conservador, y con presidentes de la época como José Vicente Concha y Marco Fidel Suárez. Luismaría apoyaba el partido a todo nivel. Patrocinaba campañas, ponía plata para pancartas y pagaba carros para traer votantes desde otros municipios hasta Medellín. Se ganó el favor de sus cofrades y eso le ayudó a mantener su negocio navegando sobre las impredecibles aguas de la ilegalidad mesurada, al menos hasta que los liberales se tomaron el poder por varios años.

Tuvo que manejarse con cuidado durante esos “años rojos”, sobre todo por sus amistades, pero no dejó de vender lo que vendía, pues, al fin y al cabo, sus principios se habían fundado en otros tiempos, y no veía nada de malo en venderle dinamita a mineros, pescadores o ingenieros que llevaban el progreso a todos los rincones de la patria.

Además, desde el mostrador de su agencia de abarrotes, Luismaría no tenía forma de saber si el fulano que se estaba tomando una botella de aguardiente era el mayordomo de El Zancudo o Pedro Brincos, uno de los más sanguinarios bandoleros de esos tiempos.

Además, era un conservador devoto y católico de miércoles y domingos. Estaba casado con Teresa Londoño, una distinguida señora de La Ceja, oriunda de una familia muy cercana a monseñor Builes y que, en pleno siglo XX, tenía esclavos.

Luismaría era amigo de mucha gente, de comerciantes y magnates de la gran ciudad. Traía chécheres para su agencia desde Europa y Estados Unidos, bajaban en vapores por el río Magdalena hasta Puerto Berrío y de ahí en mulas hasta Medellín. Le traía cigarrillos a John Restrepo y resistencias para las parrillas de los Acevedo. Era amigo personal de J. Emilio Valderrama, quien lo visitaba en su casa de Tenche para hablar de política, y durante un tiempo, ya retirado de Perro Negro, patrocinó la columna de Belisario Betancur en la separata Generación de El Colombiano.

Belisario, cuentan testigos de la época, pidió trabajo en Perro Negro pero Bernardo Restrepo no pudo contratarlo porque tenía cupo completo de empleados, pero sí lo recomendó en otros bares que había fundado su padre, Luismaría, entre los que se contaban La Canoa, La Cueva y El León.

Su reemplazo en Perro Negro, su hijo Bernardo, también heredó ese don para las buenas relaciones. En la casa de Tenche, ese exiguo barrio entre la 65 y la 70, entre las calles 29 y 32, la familia solía recibir a Ramón Hoyos Vallejo, héroe del ciclismo de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Ramón Hoyos los quería tanto que les pidió que lo dejaran casar allí, en la casa grande, pero ellos se negaron porque, de haberlo permitido, el barrio se habría revolucionado, como cuando, en 1957, Los Panchos, amigos personales de Luismaría, ofrecieron una serenata para Teresa Londoño.

Luismaría Restrepo fundó Transportes Belén y compró varios edificios en ese barrio y en el Centro. La cercanía con Barrio Antioquia acercó a sus hijos a varios personajes legendarios, como la Bizca Ana, prostituta famosa y madre de Griselda Blanco. Fue la Bizca Ana quien le recomendó a Bernardo Restrepo contratar a Nazareth Sañudo, madrina de Griselda, quien había tenido un breve pasado como escapera, pero quería ser mesera y no tener líos con la policía.

Era trigueña, mediana de estatura y, según quienes la recuerdan, dueña de un gran trasero. Rodrigo Arenas Betancourt, el escultor de Uvital, en Fredonia, asiduo visitante de Perro Negro, solía tocarle el culo cada vez que le servía aguardiente, y de nada valían las quejas de la señora, pues en esos tiempos, cuando ya Fernando Restrepo había tomado las riendas del bar, le decía: “Aguántese a Rodrigo, vea que él es un gran hombre, muy importante. No le pare bolas”.

Y esa licencia permitió que el libidinoso escultor se diera rienda suelta con las nalgas no solo de Nazareth, sino además con las de Carola y Raquel, también meseras de la cantina. Una tarde, cuando el maestro del Prometeo encadenado, el Cristo cayendo y el Monumento a la raza, le volvió a tocar las nalgas a Nazareth, esta le susurró: “Mire señor, yo no sé si usted es muy importante o lo que sea, pero el día que mi ahijada se dé cuenta que usted me agarra el culo cada que viene, de pronto se queda sin manos para hacer sus garabatos”.

En Tenche surgió el nombre de Perro Negro. Luismaría había dejado de vender panela y ya tenía el local para su sueño, una agencia de abarrotes frente a la plaza de mercado de Cisneros. Iba a bautizar el negocio con el apellido de la familia, pero un día, de regreso a Tenche en bicicleta, se topó con un perro negro, de ojos encendidos, subiendo por la 30. El perro le ladró y le gruñó, y Luismaría tuvo que bajarse de su “caballito” para defenderse, entonces el misterioso can salió corriendo, pasó de un salto la quebrada y luego se perdió en las mangas del sector.

Luismaría llegó a la casa y le dijo a Teresita: “Adiviná lo que me acaba de pasar, me encontré un perro negro por la quebrada y casi me muerde”. Ella le respondió: “Ay mijo, eso era el diablo, y se persignó”. Luismaría empezó a carcajearse y, aunque su mujer le frunció el ceño y lo dejó solo en el comedor, siguió con sus carcajadas y pensó: “Ese va a ser el nombre del negocio: Perro Negro”.

Y no solo fue el nombre para la agencia de abarrotes. Desde entonces, a Luismaría le decían perro negro cada vez que lo veían por la calle. Y perro negro le decían a su hijo Bernardo y a su nieto Fernando. Perro negro, incluso, le siguen diciendo a Fernando hoy día, ya retirado y deteriorado por las enfermedades, e incluso les dicen perros negros a sus hermanos Jairo y Juan Guillermo.

Con Luismaría, la agencia de abarrotes vivió momentos de mucha opulencia y degradación. La plaza de mercado cayó en desgracia y alrededor de ella el crimen se fermentó a tal punto que las familias ricas comenzaron a migrar hacia otras partes de la ciudad, aburridos por las plastas de mierda que los vergonzantes dejaban en los zócalos de las puertas y los alféizares de las ventanas.

Cuando lo heredó Bernardo, el local ya era un bar definitivo, con 28 mesas, dieciocho saloneras, un piano Wurllitzer de 45 revoluciones, un cuadro de un perro y un aviso de neón, azul y rojo, con el nombre de Perro Negro. Guayaquil era un remolino permanente de novedades y, sin embargo, por encima de esos techos a medio caer y los edificios en construcción, se respiraba un aire de cultura arrabalera que impulsó nuevas formas de ver la ciudad, de contarla, de bebérsela trago por trago.

Los bandoleros, las putas, los asaltantes de banco, contrabandistas, mafiosos y ladrones mierderos o cosquilleros seguían visitando el local de baldosas rojas y amarillas y cielo raso de cuadrados blancos y negros, a guisa de un tablero de ajedrez. Se desparramaban en las sillas y se emborrachaban hasta la madrugada.

También los cantantes, artistas, periodistas, jueces, abogados, fotógrafos y banqueros, y hasta uno que otro delfín de la política antioqueña, despachaban botellas en el bar. Bernardo, muy aficionado a la música, había viajado varias veces al exterior y había traído colecciones de los Billo’s Caracas Boys, la Sonora Matancera, Don Américo y sus Caribes, y discos de tangos, muchos discos de tangos.

El Hotel Nutibara había abierto sus puertas en 1945 y diez años antes se había inaugurado el aeropuerto Olaya Herrera, dos edificios que hicieron de Medellín un apreciado destino turístico y parada obligada de un variopinto menú de artistas de todo el mundo.

Así pues, no solo vino y murió Gardel, quien jamás sonó en Perro Negro, valga decir, sino que también vinieron y se emborracharon, y se probaron con bareta y cocaína artistas como Oscar Larroca, Armando Moreno, Agustín Irusta, Agustín Magaldi, Billo Frómeta y Daniel Santos, entre muchos otros, y todos esos inalcanzables astros se bajaron al mundo de Perro Negro y Guayaquil, tan humanos como Cosiaca o Lola Puñales.

Bernardo se hizo muy amigo de Larroca y Armando Moreno, e incluso los visitó en Argentina. Los dos iban a Perro Negro a dialogar, a fumar y a tomar aguardiente, pero nunca cantaban, hasta que una noche, Bernardo le pidió a Larroca que cantara Hacelo por mi madre, y cuando este se negó, le tiró: “Si no nos cantás, entonces para qué sos mi amigo, porque me has invitado a tu casa en Buenos Aires, pero si no cantás, tampoco yo voy a Buenos Aires”. Y entonces Oscar Antonio Moretta, el mismo Larroca, que para entonces era la voz de la orquesta de Alfredo de Angelis, se subió sobre una mesa y comenzó a cantar. A Moreno, en cambio, no hubo que convencerlo.

En esos años cincuenta, cuando el mundo parecía siempre en primavera, grandes futbolistas argentinos llegaron a Colombia y muchos de ellos hicieron camerino en el bar. A quien más se recuerda es a José Manuel Moreno, el Charro, crack del Medellín y la selección Argentina. Un domingo, los dirigentes del Poderoso tuvieron que ir a sacarlo de Perro Negro a las once de la mañana, porque había partido a las tres de la tarde. El Charro jugó, marcó gol y le dio la victoria al Rojo. Estaba borracho todavía.

Fernando iba mucho cuando el bar era manejado por su tío Bernardo, hermano de Libia, su mamá. Iba y se quedaba mirando a los borrachos, y miraba a los cosquilleros que se sentaban junto a ellos para rascarles las billeteras. Le gustaba ver a las saloneras, con sus piernas de algarrobo y sus sonrisas dulcineas.

A veces ayudaba en la barra o se quedaba escuchando la música que iba poniendo Augusto Rendón, Mario Bobo, uno de los primeros DJ de Medellín, conocedor de música como ninguno, a quien Bernardo le podía dejar el bar sin necesidad de rezar el Salmo 91.

Cuando se hizo adulto, le pidió permiso a su papá, Gilberto, y empezó a trabajar en el bar, hasta que se quedó con él en 1966. Su era también fue de innumerables arrebatos e incontables emociones. Le tocó heredar la tertulia de las tardes, inaugurada por Libardo Parra Toro (Tartatín Moreira), Jorge Franco Vélez y Pablo Emilio Restrepo (León Zafir), y que con los años continuaron Rodrigo Arenas Betancourt y uno que otro extraviado nadaísta.

Heredó también a los trabajadores: Joaquín Emilio Brand, Héctor Mesa, Sonia, Marina, Raquel, Ermilda Rosa Pizarro, Horacio y Ermilda Palacios, entre otros. Ya se había ido la madrina de Griselda Blanco, quien para entonces ya era la macha para el envío de cocaína a Estados Unidos. Griselda entró una sola vez al bar, en 1967, y dejó buenas propinas, agradecida por los favores a su madrina y a su madre, la Bizca Ana.

“En esos tiempos hasta los cacos viajaban. Yo recuerdo que una vez, en Florencia, Italia, me encontré a un ladrón de Guayaquil caminando entre monumentos y estatuas, y le pregunté: ‘Vos qué hacés por aquí’, y me dijo: ‘Camellando, patrón, camellando’”, cuenta Fernando, al borde de sus 73 años.

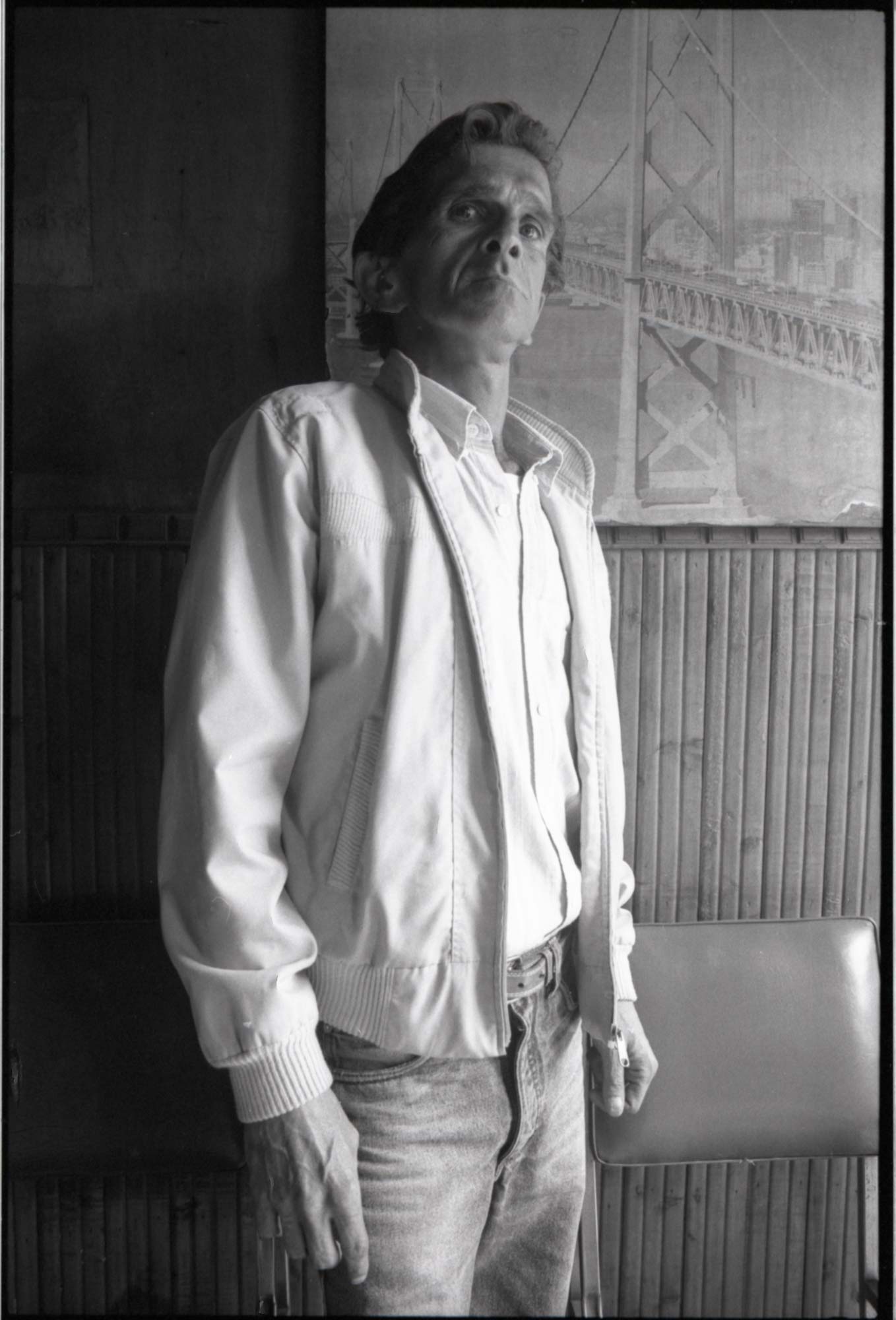

Habitantes del Perro negro. Juan Fernando Ospina, 1996.

A Fernando también le tocó el ascenso del Cartel de Medellín. Pablo Escobar estuvo en el Perro Negro varias veces, pero los mejores clientes eran Los Priscos, sobre todo Richard, quien a veces se confesaba en la barra con Fernando, quizás por esa inevitable pinta de cura despalomado. “Yo muchas veces lo llevaba para un rincón y le decía: ‘Richard, no hagás dos males. Robá, pero no matés a la gente, que eso trae un karma pesado’”, recuerda Fernando, quien ya no puede tomar y todos los días parte la tarde con la misa de cuatro.

Perro Negro se cerró una tarde soleada de 1997, el 21 de febrero. Fernando se fue gobernado por las lágrimas, sin querer darse la vuelta para echarle un último vistazo a ese antro de buenas y malas muertes que durante ochenta años había emborrachado de anís y de historias a los medellinenses.

Durante la alcaldía de Luis Alfredo Ramos, y por medio de la Ley 397 de 1997, comenzó el proceso de declaratoria de bienes de interés cultural de carácter nacional a los edificios Vásquez y Carré. Esa ley se llevó por delante a Perro Negro, que hacía parte del inventario y que, aunque la familia Restrepo tenía un derecho de compra y un porcentaje sobre el mismo, pasó a manos del gobierno. Fernando, a quien por prima le correspondían entre 160 y 170 millones de pesos, no vio un peso. “Yo me presenté en la alcaldía, y rabié y lloré, y les dije hasta de qué se iban a morir, pero no se pudo hacer nada. Esa ley fue una expropiación, me quitaron mi patrimonio”, dice.

Y el viejo, que durante los años sesenta hacía fiestas monumentales con las putas más apetecidas del Aguadas y de La Alhambra, tuvo que irse con una maleta de recuerdos que ha ido desarmando en hojas de cuaderno con el correr de los años.

Ahora se la pasa de la casa a la iglesia y de la iglesia al bar Coba, en Belén, contando cuando su abuelo se murió en agosto de 1976, o cuando su padre se murió trece meses después. Cuenta de la masacre de Amalfi en 1982, perpetrada por los hermanos Castaño y el Ejército en la vereda El Lagarto, donde quedó el cuerpo de su hermano Luis Carlos, y una finca abandonada que ya no es posible recuperar. Cuenta de cuando lo echaron de la Universidad de Medellín en 1971, por quemarle el carro al rector de la época, junto a su amigo entrañable Óscar Tulio Lizcano, excongresista. Y cuenta que en Perro Negro, y por obra y gracia de su locuacidad, se aprobó el pregrado de Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma, empresa en la que también le ayudó Lizcano.

Fernando es uno de esos viejos de pantalón de paño, mocasines y camisas de hilo con botones y rayas que siguen aferrados al pasado de Guayaquil y la Plaza de Cisneros. Estando en Perro Negro le tocó ser testigo del incendio de octubre de 1968, evento que él atribuye a los políticos de entonces, quienes querían salir de la plaza para poder construir el Centro Administrativo La Alpujarra.

Fue testigo, también esa noche, del duelo de los comerciantes cubiertos de ceniza, recostados contra los muros del bar, viendo cómo las llamas devoraban lo que con tanto trabajo habían construido. “Los bomberos se demoraron más de 45 minutos, y eso que estaban cerquita. Y los gamines, los borrachos, los comerciantes y las putas, todos echaban agua con baldes y mangueras, pero nada pudieron hacer”, recuerda el viejo, aquejado por sus males coronarios y su nostalgia.

Perro Negro fue testigo del alumbramiento de Medellín, y también de su degradación. Vio pasar todas las gentes posibles: ricos, pobres, desempleados, suicidas, matones, ladrones, banqueros, gotereros, artistas, desengañados, putas, comerciantes, travestis y periodistas. Vio cómo conservadores y liberales se turnaban el poder una y otra vez, mientras el campo se cocinaba en un caldo de sangre y lágrimas. Vio surgir de los mismísimos infiernos a Pablo Escobar, y también vio todo el poder del capo en los ojos alucinados de Byron Velásquez, quien, según dice, antes de irse a matar a Rodrigo Lara Bonilla pasó por el bar para despedirse de su novia Julieta, otra ladrona del Guayaquil que ahora pasa su vejez en el Aguadas.

Fue testigo de cómo asaltantes finos como el Pote Zapata, Ramón Cachaco, el Mono Guarín, Luis “Coco” o Pacho Troneras planeaban los robos a los bancos en sus mesas de madera, mientras de fondo sonaba algún son cubano o un tango, y entonces Fernando volteaba la cabeza y le subía a la música para no oír nada, porque al final de cuentas eran sus clientes, todos los que entraban, buenos y malos, y un buen cantinero jamás se mete en sus cuitas, aunque lo metan.

En todo caso, los mejores recuerdos de Fernando, quien anda como atascado entre dos épocas, medio adormecido en su caminar y bastante melancólico en su hablar, son con los artistas. Fue íntimo de Raúl López, a quien vio morir atropellado en La Alhambra por un carro, y quien dejó como herencia musical y eterna el porro Juanita bonita. Y de Conrado Sánchez, más conocido como Tony del Mar, quien una vez lo salvó de una requisa de la policía, porque cuando los uniformados entraron estaba sonando una canción de su autoría en la pianola, y cuando los policías ordenaron “apagar la guachafita”, él siguió cantando a capela, con tal maestría y sentimiento que el sargento a cargo del operativo se quedó boquiabierto, como sorprendido por un recuerdo antiguo, y entonces salió con sus hombres sin requisar a nadie.

Algo de magia tenía Perro Negro, lugar enigmático que a estas alturas estaría cumpliendo 114 años, pero que por esas mareas citadinas se fue quedando sin clientes, alejado de los nuevos bullicios de Bolívar y Cundinamarca, y vigilado por los imponentes edificios de La Alpujarra, que no les daban buena espina ni a bandoleros, ni a matones, ni a ninguna clase de artista, acostumbrados todos ellos a lugares más discretos, más al borde de la ilegalidad, donde el vértigo hace más crudos los aguardientes.