—¡Gringos! ¡Gringos! ¡Gringos!

Un grupo de niños y niñas revolotea alrededor nuestro sin asomo de vergüenza. Serán ocho o nueve crianzas, no alcanzo a contarlos, entre los cinco y los doce años. Unos van descalzos y sin camisa; otros en sandalias, con camisas de algún equipo de básquet americano.

—¡Gringos! ¡Gringos! —gritan las crías y se carcajean.

En el Morro de la Providencia, nuestras pieles claras —aunque mestizas—, las cámaras fotográficas y la mirada inocente que ve con asombro lo que para ellos es cotidiano son el vestido típico del extranjero del norte. Lina, nuestra intérprete, les explica que no somos gringos, sino tan latinos como ellos: venimos de un país llamado Colombia, que queda al norte, pero no tanto, y eso, en teoría, debería bastar para vernos como iguales.

—¡Gringos! —vuelve a gritar uno de los niños.

—No lo escuches a él —le explica a Lina el más alto del grupo, quien habla con la superioridad que le confiere haber nacido un par de años antes que el resto. Yo trato de aguzar el oído para entender lo que dice con mi portugués incipiente—. Él nunca ha salido del morro. Ele é um favelado.

“Él es un favelado”, dice el niño más grande sobre el más pequeño con tono de suficiencia, y los demás se ríen, señalándolo. Un favelado, como algo desdeñable, como algo que tiene que ver con la manera de relacionarse con el mundo y no precisamente con el lugar geográfico que habitan.

En las colinas de Canudos, al interior del estado de Bahía, en el centro oriente de Brasil, nace un árbol espinoso que no tiene mayor gracia, salvo cuando florece: entre enero y febrero, la mandioca brava se llena de florecitas blancas que los locales llaman favelas.

A finales del siglo XIX, un grupo de soldados cariocas fue enviado a pelear la Guerra de Canudos —un conflicto armado entre el ejército brasileño y la comunidad socio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro— con la promesa de que, si ganaban la contienda, el estado les regalaría viviendas a ellos y a sus familias.

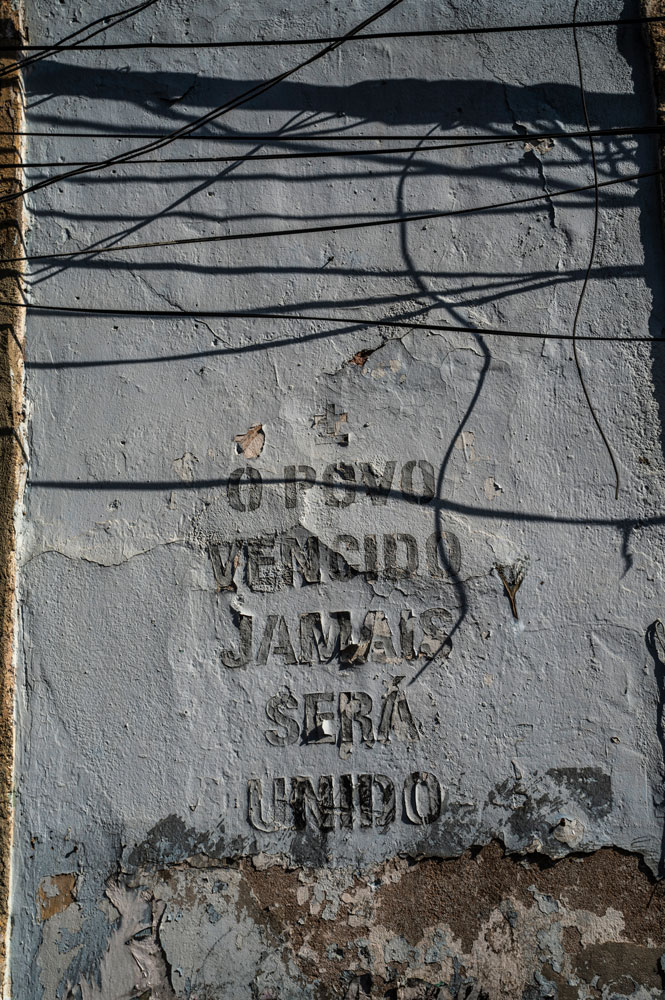

Los soldados cariocas ganaron la guerra, regresaron a Río y se instalaron en construcciones provisorias en el Morro de Providencia, en lo que entonces eran las afueras de la ciudad, a la espera de las casas prometidas. Pero las viviendas nunca llegaron, y la colina de granito y selva, que se parecía tanto al Morro da Favela en el que habían luchado en Canudos, heredó el nombre de la flor y siguió aumentando en pobladores, y luego la palabra favela se extendió a otros barrios de Río que, como la Providencia, crecieron de manera desordenada y extremadamente gregaria, acogiendo a negros y mulatos y desplazados nordestinos que siguen llegando en busca de un techo digno para resguardarse.

Hoy, uno de cada cuatro cariocas —alrededor de 1.5 millones de personas— vive en las favelas, cuya geografía es fácil de comparar con las comunas populares de Medellín: casitas de ladrillo expuesto, arrumadas en las laderas una sobre la otra, callejones y recovecos inverosímiles, escaleras empinadas, cuerdas con ropa extendida, planchas de concreto vaciado con varillas listas para levantar el siguiente piso, telarañas de cables, jaulas de pájaros, alcantarillas desubicadas, muros de colores… Y en medio de esa arquitectura imposible, los cuerpos de mujeres y hombres y crianzas —y trabajadores y estudiantes y bandidos— que veo pasar con el mismo asombro con que Caminha describió a los nativos de Brasil en su carta al rey de Portugal: los cuerpos favelados son como aves o criaturas del monte a los que Dios otorgó mejores plumas y mejor cabello: aunque lo intenten (porque lo intentan) no podrían ser más hermosos de lo que son.

(Y ellos lo saben. Y ellas también).

El carioca de favela habita su cuerpo con desenfado. Va por la calle erguido, apuntando sus ojos al cielo. Camina con ritmo, dueño absoluto de su piel y de sus huesos. Es amigo del suelo, pues todo lo que vale la pena hacer en Río, puede hacerlo descalzo: el funk, la playa, los juegos de pelota, el asado del viernes por la tarde. Si ha de proteger sus cueros del calor del asfalto, un par de sandalias Kenner son suficientes. Usa poca ropa. A los hombres, les basta una pantaloneta. A las mujeres, un short de jean y una ombliguera apretada, sin importar su talla.

Pero que el lector no se confunda, porque los cuerpos favelados son todo, menos sencillos.

El carioca de morro se produce como sus antepasados negros e indígenas lo hicieron con los medios entonces disponibles. Hombre o mujer va a la peluquería una vez por semana y siempre tiene las manos impecables. En la cabeza lleva trenzas o peinados atrevidos, los mismos que los futbolistas brasileños copian en la cancha —el de moda es la bolinha: afros casi a ras convertidos en pelotas de fútbol—, las crianzas se destiñen el pelo antes de llegar al bachillerato y las garotas extienden sus uñas con acrílico para transmutar en panteras y jaguares.

Por todo esto, las favelas de Río están inundadas de barberías, peluquerías, spas de uñas, tiendas de tattoo, terrazas de bronceo y centros de estética donde practican depilaciones con láser y cera, inyecciones de bótox y ácido hialurónico, aclaramientos dentales y hasta procedimientos quirúrgicos invasivos —y clandestinos— como rinoplastias y aumentos de senos.

En mayo de 2025, un reportaje de Globo reveló detalles de la vida de lujo de Phillip da Silva Gregório, alias el Profesor, en el Complejo del Alemán, la favela más grande de la ciudad. Según los informes policiales, el Profesor es el encargado de la compra de armas para el Comando Vermelho y hace más de cinco años que no sale del Complejo para evitar su captura —ya pasó una década en la cárcel y no piensa correr el riesgo de caer de nuevo—. Por eso, además de construir un jacuzzi y una piscina en la terraza de su casa, acondicionó un quirófano en el que ya le han practicado una liposucción, implantes capilares y tratamientos odontológicos. Pero no todo puede ser vanidad: allí mismo le sacaron una bala de la cabeza en enero de 2022.

—Me operaron, ¿no te lo dije? —le escribió por Whatsapp a un amigo. La conversación fue publicada por Globo en ese mismo reportaje—. Me extrajeron un fragmento de bala que llevaba mucho tiempo en la cabeza.

—¡Caramba! —respondió el otro—. Pero todo salió bien, ¿no? (emoji, emoji).

La fiebre de la marquinha

Pocos oficios exigen el nivel de intimidad y confianza que requiere ser una profesional de la marquinha. Cada mes, Diana Dantas atiende en su bronze alrededor de quinientas mujeres —y algunos hombres— que se paran completamente desnudas en su estudio, para que ella, apenas equipada con unas tijeras de peluquero y una cinta aislante, haga una obra de arte en su piel. Así como los nativos tupíes que describió Carminha en su carta al rey de Portugal, las clientas de Diana “no hacen más caso de cubrir o dejar de cubrir sus vergüenzas que de mostrar la cara”. Hoy es mi turno de abrazar en carne propia la inocencia brasileña que no conoce el pudor.

En español, marquinha traduce, literalmente, “pequeña marca”. Esta práctica estética consiste en imitar con cinta aislante el trazo de un bikini diminuto para lograr, al sol o a máquina, un bronceado intenso con las líneas perfectamente marcadas en la piel.

Nadie se inventó la marquinha, así como nadie se inventó el funk o la samba. Eso sí: nació en las favelas, y fue una práctica casi exclusiva de favelados hasta que Anitta la popularizó con el video de la canción Vai malandra, en 2017.

Según el antropólogo Samuel Novavich, la marquinha surgió como una práctica de imitación que buscaba emular las líneas que los vestidos de baño dejaban en las personas de clase media y alta durante los fines de semana de playa. “Aunque es posible que quienes practicaban originalmente la marquinha nunca hayan ido realmente a la playa, estas líneas de bronceado revelan un proceso que apunta, de alguna manera, hacia el tiempo de ocio, el placer y el estatus”, explica el académico en la publicación Makeup and marquinha: aesthetics of the bodily surface in Rio de Janeiro.

Hoy por hoy, la marquinha es cada vez más popular, y ciertamente no es exclusiva de las favelas —ni siquiera de Río de Janeiro: en Medellín ya existen un par de centros estéticos que ofrecen entre sus servicios el “bronceado brasileño”—. Los fines de semana, en las playas de Ipanema, Copacabana y Leblón, es común ver mujeres “vestidas” únicamente con cinta aislante, tostándose bajo el sol intenso que Dios instaló en Río para terminar de colmarla de belleza.

Sin embargo, para muchas cariocas, ir a la playa es todo un lujo: no solo es lejos, sino que el transporte es caro, y además exige destinar un día completo al oficio de holgazanear bajo el sol. En Diana Bronze, en cambio, la marquinha queda lista en un par de horas, en el día o en la noche, y sin tener que salir de la favela a perder tiempo en los desplazamientos eternos por las embotelladas calles de Río.

El salón está ubicado en un tercer piso del barrio Ramos, en el Morro do Baiana, dentro del Complejo del Alemán. Cuando abrió las puertas por primera vez, hace ya cinco años, era la única terraza del barrio dedicada al arte de la marquinha. Hoy, nos cuenta Diana, solo en Ramos hay más de veinte bronzes, que puede señalar con el dedo gracias a la vista de casi 360 grados que tiene desde su azotea.

A las nueve de la mañana de un viernes después de carnaval, João Victor y yo somos los primeros clientes del día. Diana nos recibe con una sonrisa que deja al aire el diseño perfecto de sus dientes. También están al aire sus piernas color canela y buena parte de sus senos voluminosos: en la mitad del pecho tiene un tatuaje de flor de loto del tamaño de una mano y alrededor, como si fuera el marco de la obra, las líneas profundas que el sol y la cámara bronceadora han dibujado con la cinta adhesiva: en los trazos de su marquinha se esconden los vestigios de una mujer mestiza que alguna vez fue más pálida que morena.

Diana me pide que me quite la ropa. Toda. También la ropa interior. João, en cambio, se queda en zunga.

Primero me cubre los pezones y el pubis con algodón, unos pequeños triángulos de papel foil plateado y cinta aislante gruesa. Después, me pregunta qué marquinha quiero, porque las hay de varios tipos: con las líneas del bikini cruzadas en la espalda, amarradas al cuello, con el tiro del panti descaderado —como Anitta— o con la cintura más marcada —como lo harían las Kardashian—. Hay muchas posibilidades, dice, pero como es mi primera vez, le pido que me haga la marquinha “tradicional”.

—¿Ha venido gente tan blanca como yo? —le pregunto, y mi pregunta en realidad esconde el miedo a una insolación casi segura.

Blancas, claro que sí. Incluso más. Blancas, negras, morenas, color lenteja, gordas, flacas, supermodelos, trans, con hijos y sin ellos: Diana ha conocido todos los tipos de cuerpo y a todos los trata con el mismo respeto y atención.

—Las mujeres vienen por la marquinha para sentirse bien, para levantarse el ánimo —dice Diana—. Llegan tristes, se van felices. Creo que las mujeres llegan con vergüenza, pero salen desnudas, se duchan, se toman una foto y son felices.

El “montado” de la marquinha es un procedimiento artesanal y minucioso, que no solo requiere técnica, sino además un elevado sentido estético.

Diana empieza por los triángulos de los senos. Con sus manos, mide el área que va a cubrir y me pregunta si estoy de acuerdo —y yo estoy de acuerdo, por supuesto: zapatero a sus zapatos—. Primero usa una cinta gruesa para trazar la forma principal del bikini. Después, delinea los bordes con una cinta más delgada, que no debe tener más de cinco milímetros de espesor.

El PVC negro de la cinta se curva a las órdenes de Diana y toma la forma que ella le indica, como si fuera tinta china y no un pedazo de plástico. La artista se aleja de mi cuerpo y entrecierra los ojos. Si no está segura de una línea, la remueve con delicadeza y la vuelve a ubicar en una nueva trayectoria. Increíblemente, sus uñas de pantera no le estorban y a mí tampoco —al contrario: parecen contribuir a la precisión de su trabajo—.

Diana monta la marquinha en silencio, concentrada, con la maestría del que hace que lo difícil parezca fácil. Su tacto es suave, pero certero, y de alguna forma, logra que me sienta cómoda con mi cuerpo y mi desnudez.

—Ábrete el bumbum —me dice.

Cojo mis nalgas con cada mano y las separo para que ella pueda meter la cinta que hará las veces de hilo dental. Luego completa la tanga cuidando que las líneas laterales queden a la misma altura. Al final, me pregunta si quiero adornar el bumbum con alguna figura. Las hay con forma de corazón, de estrella, de luna y de cada letra del abecedario.

—Para las mujeres que quieren sorprender a sus novios —me explica.

Elijo la U y la C de Universo Centro, que ella pega en mi cadera derecha, a la altura de una inyección. Con todo ya montado, me embadurna el cuerpo con un hyper serum para hidratar la piel, espeso y de color azul oscuro, y un aceite de café que ayudará a acelerar el bronceado. En la cara y el cuello me echa bloqueador.

El montaje de la marquinha masculina de João es mucho más simple: Diana coloca cinta en los bordes de la zunga, en la cintura y en los muslos, y aplica los mismos productos al resto de su cuerpo.

Entonces, enciende la máquina: se trata de un par de paneles verticales que emiten luz ultravioleta y que pintarán nuestra piel de melanina tres veces más rápido que lo que tardaría el sol. A diferencia de las máquinas tradicionales, que parecen un ataúd, las luces bronceadoras de Diana están paradas una frente a la otra, formando un corredor en el que caben varias personas de pie. La idea es poder broncearse al lado de las amigas y que quepa la mayor cantidad de clientas al mismo tiempo.

Por eso, los precios del bronceado varían según el número de personas. Cincuenta reales —unos 36 000 pesos colombianos— para una marquinha individual en la terraza, sesenta si es una sola persona en la máquina. Para grupos de dos, tres o más personas hay descuentos especiales que van desde los 35 hasta los 45 reales por cada una. El baño de luna cuesta reales reales extra —Diana aplica un producto en los vellos del cuerpo para que se pongan rubios con el sol—, y si las clientas lo requieren, puede organizar churrascos en la terraza, con carne asada, caipirinhas, cervezas y mucha piel.

—¿Qué tan a menudo debe retocarse la marquinha para que no se pierda? —le pregunto a Diana.

—Cada ocho o quince días. Algunas clientas vienen una vez al mes.

—¿Y tú qué sientes cuando tu marquinha desaparece?

—¡Ella nunca se va! —responde Diana, con cara de terror. Soltamos una carcajada—. Ayer ya hubo refuerzo. Nunca se va. Soy adicta a la marquinha. Ya es parte de mí.

Sin la pequeña marca, Diana se sentiría desnuda y desamparada, y así no podría caminar tranquila por las calles de la favela.