Larga vida a los cables

—

Por BRIAN LARA

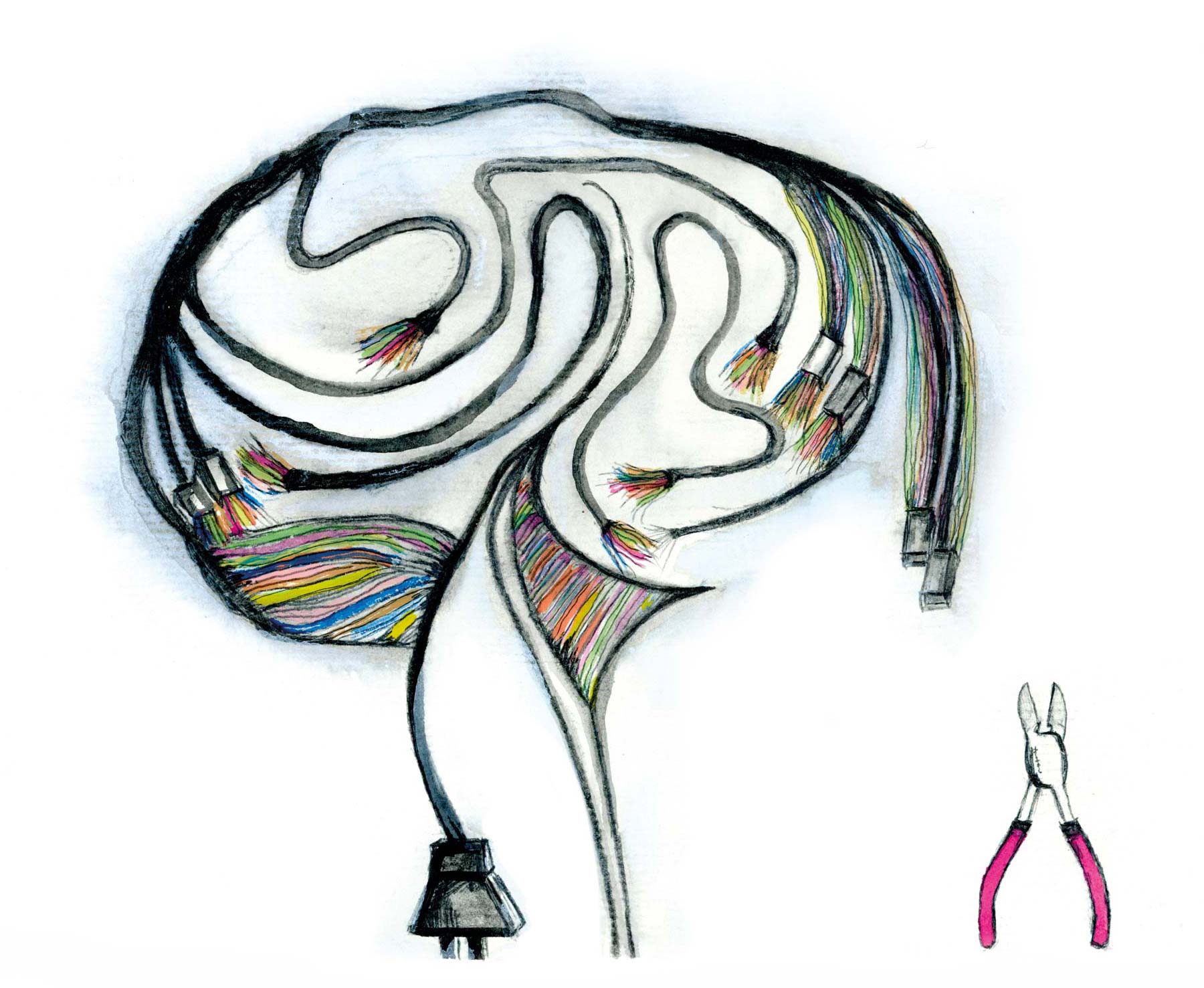

Ilustración de Verónica Velásquez

De verdad: larga vida, por favor. Sentado en el piso de mi cuarto junto al tomacorriente, muevo de aquí para allá el cable casi roto del cargador de mi celular para encontrar el ángulo exacto del flujo de energía. En esa posición es más fácil reconocer lo poco que duran ciertas cosas; el sinsentido de andar tras ellas. Me acerco lo suficiente y puedo ver los hilitos de cobre asomándose entre los pedazos de la deshecha cobertura de plástico. Si no logran alargarles la vida, me conformo con que los alarguen otros diez centímetros para jugar este juego vergonzoso acomodado desde una silla. El tomacorriente está a un lado de la mesa de noche y eso me obliga a sentarme en el piso con las piernas cruzadas y el cuerpo inclinado hacia adelante, como si le pidiera iluminación al dios del cobre mientras intento arreglar el cable.

—Tiene un cuarto para él solo —me dijo una amiga hace poco, cuando me habló del compañero de su novio que se dedica a arreglar cables—. No sé si recuerdas al viejito de Toy Story, el que arregla los muñecos. Es algo así. D. me cuenta que tiene una lámpara grande sobre dos mesas con muchas cajoneras llenas de cables, conectores y herramientas de distintos tamaños.

Quién sabe cuántos años tiene el tipo, pero es imposible no imaginarlo con un pelo blanco escaso en la coronilla y alborotado en las patillas, la nariz ancha, arrugas cruzando su frente, y vistiendo una camisa beige arremangada en los puños para disimular apenas un cuerpo largo y flaco hecho de fibras duras. Un viejo genio, de esos que al ser preguntados por el tiempo que tardará un arreglo responden con parsimonia: “Tardará lo que tenga que tardar”. El tipo que trabaja con el novio de mi amiga se dedica a hacer lo que muy pocos de nosotros hacemos en la vida real: cuidar de los todopoderosos cables. Lleno de la calma zen que me confiere mi posición en el piso, me pregunto: ¿cuántas personas en el mundo tratan a sus cables como si de ello dependiera su vida, o la de su teléfono? Con la mano en el corazón: ¿cuántas? Ahora que estoy sintiendo un pequeño tic zen saltando en mi ojo derecho mientras continúo buscando la energía (ya no sé si en el celular o en mí), lamento todas esas veces en las que al salir del cuarto me enredé con el cargador y me lo llevé por delante: cada uno de esos latigazos fue pelando el cobre del pobre cable y actualizando un índice de mi actitud desdeñosa con las cosas serias de la vida.

Mi amiga me contó que don Toy Story se dedica a armar cables, a veces de cero, a veces a trabajar en aquellos cuya vida útil ya no es tan útil. En un centro audiovisual es lógico que haya alguien que se dedique exclusivamente a esa labor, y sin embargo sigue siendo una idea extraña. “¿A qué te dedicas?”, imagino que le preguntan a menudo. “A reparar cables”. “¿A reparar cables?”. “Sí, a reparar cables”, como confirmándolo ante un tribunal. Si creemos en la idea de que el alma del mundo está en las cosas pequeñas que lo sostienen, esas que van convirtiéndose en huella o vestigio de una época y que los arqueólogos persiguen hasta el desespero, entonces podríamos pensar que reparar cables hace parte de aquellos trabajos que representan una artesanía del tiempo. Muchos descubrimientos de civilizaciones antiguas comenzaron con una vasija rota o con un trozo de cuerda. A lo mejor, en algún momento de la antigüedad, a alguien le preguntaron a qué se dedicaba y ese alguien contestó: “A reparar cuerdas”. “¿A reparar cuerdas?”. “Sí, precisamente a eso”. En el futuro, los arqueólogos interplanetarios sabrán de nosotros gracias a los cables hallados en las excavaciones de esta civilización echada a perder. “He aquí la edad del cable corto”, dirán con orgullo.

Viéndolo de esta forma, no es extraño que algunas personas se dediquen a cuidar aquello que el resto de nosotros vamos tratando sin mucha atención. Mi amiga me confesó que su nivel de angustia aumenta cada vez que ve a las personas guardar los cables del computador o del celular sin orden alguno en la maleta, como si no les importara tener una lombriz gigante hecha de plástico y metal serpenteando a sus anchas sobre sus espaldas.

—Luego estoy yo —dijo, enseñándome una imagen de sus cargadores y de sus audífonos guardados en rollos perfectos y sujetados con cauchos y velcros de colores (vaya uno a saber si debido a un código particular).

Mi papá es de los otros, de los que le producirían a ella un síncope. En la casa tiene un cajón con cables que no usa desde Francia 98. Al abrirlo, entre el cargador de un Nokia 1100 y la conexión de video de un VHS, es posible vislumbrar los avances tecnológicos de nuestra era (además de mucha mugre y otros objetos sobre los que es mejor no preguntar). “Uno nunca sabe”, dice él como justificación de ese catálogo inútil. Probablemente, la verdad sea que le da miedo abrir esa caja de Pandora y enfrentarse a los demonios del tiempo.

Después de un rato sentado en el suelo, encuentro el punto de contacto para que mi celular comience a cargar. Siento que alcancé la iluminación. Con el símbolo del rayito en una esquina de la pantalla me arriesgo y busco en internet algo que me tiene obsesionado desde que mi cargador y yo comenzamos a llevar a esta relación tóxica. Entre los muchos videos que hay de gente cableando, me intrigan especialmente aquellos de personas que organizan los cables de las torres de los servidores de información. Videos con un antes y un después, en los cuales vemos en un primer momento dos o tres torres cableadas con infinitas líneas de colores que cuelgan a lo maldita sea sin temor de los dioses o de Marie Kondo, para luego ver el proceso de desconexión y reconexión —de recableado— de todas y cada una de esas tiras salvajes hasta que la torre brilla como si fuera de marfil. En ese porno para organizadores el pajazo es mental: confiar en que puede haber un orden en el mundo y en la vida.

En parte esa misma utopía guio desde siempre el afán por la electricidad. Cuando se hizo la luz el objetivo fue iluminar el mundo, hacerlo visible en cada uno de sus rincones, posibilitar su movimiento a partir de la evidencia de que desde entonces podríamos encontrarle sentido a lo que vemos y a lo que no vemos. Esa idea fundadora de los padres de la luz llevó a querer ver más allá de lo podía enseñar el fuego; algo así como a querer iluminar el camino.

Durante la primera mitad del siglo XIX circuló en Francia una revista llamada La Lumière Électrique: Journal Universel d’Électricité con la intención de dar a conocer al universo los nuevos descubrimientos en la materia. La traigo a colación porque en la portada de la edición de 1884 (entre las otras bellísimas que publicaron) aparece en el centro de la composición una diosa neoclásica de la electricidad sobre algo similar a un globo terráqueo; ella saca chispas de sus pies mientras sostiene con las manos un cable que conecta unos generadores a su izquierda con una fábrica a su derecha. Es la imagen de lo que se pone movimiento. Allí estamos viendo el alumbramiento del mundo, su iluminación y su puesta en marcha. Podríamos pensar que ya entonces el pajazo sobre la idea de un orden en el mundo reinaba sobre nuestras cabezas: basta notar que los cables y el uso que les hemos encontrado a partir de ese momento se han impuesto para organizar nuestro espectro visual y sonoro. La manera en la que experimentamos lo que nos rodea está mediada por un cable, mínimo. Lo que vemos, lo que oímos e incluso lo que decimos necesita de esos cordones de alambre y plástico.

Ya no me parece tan raro preguntarme cuántos cables hay en mi vida. Antes me preguntaba cuántos podía haber en el mundo, pero la ambición en ocasiones es un vicio. Aun así la respuesta me desborda. Recuerdo que una madrugada en la que volvía medio tomado a la casa decidí acostarme en la mitad de la calle para ver el cielo profundo de lo que pronto sería el amanecer, buscaba un morado que es azul que es gris que es verde y está embadurnado de nubes, y lo único que vi fue una maraña de cables negros de alta tensión que se cruzaban como rayones sobre mi cabeza. Me encontré con la obra de un vanguardista que agarró una pintura romanticona sobre el cielo y la tachó con marcador de esquina a esquina. Quienes miran para arriba y dicen: “¡Qué bonito está el cielo!”, son unos tramadores; el cielo que vemos está lleno de líneas que cruzan y anuncian la velocidad, el vértigo de la ciencia ficción. Solo al aceptarlo empezamos a ver toda la belleza de la imagen. Una vez alguien me contó que el alcalde de un municipio del país tenía en su plan de gobierno la intención de mandar bajo tierra los cables del alumbrado público. Lo imagino fantaseando con acostarse medio tomado en la plaza, junto a la iglesia, para ver el cielo despejado del amanecer. Sé que bajo nuestros pies también yacen montones de cables; sé que tras las paredes de mi apartamento duermen montones de cables. ¿Cómo se verá eso? ¿Cómo se vería una “radiografía” que revelara los cables del mundo?

Mientras miro de reojo si mi celular sigue cargando, hago un inventario de los otros cables que tengo en la casa. Me siento como Bubba, el de Forrest Gump: hay cables para cargar el celular, para cargar el computador, para cargar el control del Play, para el televisor, para el módem de la parabólica, para los instrumentos musicales, para los equipos de sonido, para lavadoras, neveras, planchas, licuadoras, sandwicheras, máquinas de afeitar, secadores para el pelo, para conectar dos aparatos entre sí, para conectar el audio entre aparatos, para conectar el video entre los mismos aparatos, para conectar un cable con otro cable…, y los hay largos, cortos, delgados, gruesos, resistentes, quebradizos, corrugados, lisos, fáciles de guardar, fáciles de perder, y estoy seguro de que esos no son todos. Pixar podría hacer una película megataquillera con semejante universo. Hollywood podría hacer una distopía megagringa con semejante universo: si todos los cables del mundo fallaran al mismo tiempo, literalmente, arrancaría una era de oscuridad.

Esto lo pienso con la portada de La Lumière Électrique en mente. Bajo esa diosa pagana de la électricité descansan dos querubines desnudos, uno a cada lado de la imagen. Están hablando por medio de un teléfono eléctrico cuyo cable cuelga horizontalmente entre ambos. El de la derecha dice algo con el auricular en la boca y el de la izquierda escucha con el auricular en el oído, la cabeza inclinada. Vaya uno a saber qué se están diciendo. “¿A qué te dedicas?”. “A reparar cables”. “¿A reparar cables?”. “Sí, precisamente a eso”. Podría ser cualquier cosa. Lo importante es lo que está sucediendo ahí. O mejor, lo que la imagen sugiere que está sucediendo ahí, en esa representación de lo que está sucediendo en el mundo: la electricidad y sus cables como un mecanismo de conexión. ¿Para qué más es un cable si no para conectar? Dado el caso de que algún fenómeno natural catastrófico provoque una falla mundial en los cables, entraríamos en una incertidumbre total respecto a la manera en la que nos relacionamos con las cosas que vemos y no vemos, y las que oímos y no oímos. ¿Hubiéramos sobrevivido estos dos últimos años pandémicos sin la larga o corta vida de los cables? Seguro que sí. Yo por lo menos sé por esta noche que tendría una cana menos de no haber tenido que poner a cargar mi celular con un cable roto. Habría sobrevivido un poco más, mejor dicho. Es claro que en esa distopía descableada volveríamos a conectarnos con el mundo de otra manera, mientras el territorio entero del planeta pasaría a ser una inmensa ruina arqueológica: cada centímetro de tierra, de cielo, sería un vestigio más para componer la historia de la edad del cable corto.

Etiquetas: Brian Lara , Verónica Velásquez