Con dos mujeres atribuladas por la violencia de sus maridos, abrimos la puerta a una saga que tendrá por escenario el mundo doméstico y la familia en la Antioquia de los siglos XVIII, XIX y XX.

Nos asomaremos en las colchas de las camas de pabellón y en las esteras de iraca de los ranchos, lechos sudorosos para desenfrenos que también atestiguaron los amores, los desengaños y la violencia sufrida por las antioqueñas de tiempos perdidos. La palabra la tendrán los archivos coloniales y republicanos de Medellín, Rionegro, Marinilla y Santa Fe de Antioquia para rescatar las voces de esas mujeres sepultadas por la sociedad parroquial “del que reza y peca, empata”, y de una justicia que, muchas veces, condenó a la inocente y absolvió al culpable.

Infierno conyugal

—

por FELIPE OSORIO VERGARA

Ilustración de Samuel Castaño

“El matrimonio me aterraba, y por momentos deseaba morir más bien que ser la esposa de Enrique”.

Soledad Acosta de Samper en El corazón de la mujer

Jamás viviremos en paz

Sopetrán, 1799

Gregoria de Lorza aprovechaba la última hora de luz solar para continuar con la lectura de un libro. Estaba sentada en el quicio de la puerta de su casa, refrescándose del bochorno de Sopetrán. Al rato, pasó por su vivienda un hombre a caballo, de ruana y sombrero, y se quedó allí. Poco después, Gregoria llegó corriendo donde sus vecinos Ignacio Castañeda y Rosa Ortega. Buscó a Castañeda y le preguntó sobresaltada: “¿Qué hago yo, ahijado? Está que mata el señor Pedro a aquel niño”. “¡Corra madrina!, ¡corra!”, contestó Castañeda, y Gregoria le rogó: “Vaya, ahijado, a ver si puede defenderlo”. Pedro José Ruiz, esposo de Gregoria, había llegado a casa y, al ver al hombre del sombrero, le gritó: “Aguárdame ahí, hijo del demonio”, y empezó a perseguirlo con un cuchillo en una mano y un palo en la otra. El misterioso hombre se fugó, pero dejó abandonado el sombrero, la ruana y el caballo. “Después de esto, llegó Pedro Ruiz y le preguntó al declarante si conocía a aquel hombre. Y dicho declarante le respondió que no lo conocía, que la misma pregunta hizo a la mujer, y ella le respondió que tampoco lo conoce. A que se volvió dicho Ruiz a su casa e inmediatamente volvió a la del declarante con el caballo de cabestro, preguntándole si conocía a aquel caballo, cuya pregunta también le hizo a la mujer, y ambos le respondieron que no lo conocían”, declaró el 19 de octubre de 1799 Ignacio Castañeda, de veintisiete años, ante el alcalde de Santa Fe de Antioquia.

El matrimonio entre Pedro José Ruiz y Gregoria de Lorza había llegado a un nuevo punto de quiebre. Ahora él desconfiaba de su esposa y creía que era una adúltera, que le era infiel mientras él se ausentaba de su casa. A partir de ese día, la ya caótica convivencia se tornó más oscura, más sombría.

***

Pedro José Ruiz y Gregoria de Lorza llevaban veintidós años de casados y habían tenido cuatro hijos. Ambos sabían escribir y firmar, situación escasa en un período colonial marcado por el analfabetismo y el alto costo del papel, los libros y las tintas. Vivían en Nuestra Señora de Sopetrán, un pueblo agrícola y ganadero, habitado por 1600 almas, que había sido bastión tabacalero y se había alzado durante la Sublevación Comunera de 1781. El matrimonio era de mestizos pobres, pues Pedro Ruiz era vago y se negaba a trabajar, por lo que su esposa llevaba las cargas de sostener a su familia: “Sin oficio, porque no lo tiene ni de arte liberal ni de obras mecánicas, ni el de jornalero. Vago, porque ni tiene casa, ni morada fija, y hoy está aquí y mañana allá. Malentretenido, porque solo se ejecuta en bailes, paseos y en trazar y maquinarme la muerte, agravios y deshonras, todo con escándalo”, se quejaba Gregoria de Lorza. Además, agregaba que, para poder mantener a su familia y a él, había tenido que alquilarse en “obras serviles y tareas ridículas”, aparte de haberle pedido limosna a una hermana. “Jamás me ha suministrado, ni a mí ni a sus hijos, los precisos alimentos y vestido, ni aun acomodados a la mayor pobreza”, añadía.

Por eso, ella acudió a comienzos de septiembre de 1799 a querellarse contra su marido. Esto coincide con una tendencia identificada por la historiadora Beatriz Patiño en Criminalidad, ley penal y estructura social en la provincia de Antioquia, donde señala que las denuncias de esposas por el maltrato de sus maridos aumentaron significativamente después de 1780, y tuvieron un repunte en el siglo XIX, bajo la hipótesis de que en ese tiempo los jueces tuvieron un cambio de actitud y empezaron a tomar en serio este delito.

La queja de Gregoria es un relato desgarrador de todo tipo de violencias: físicas, psicológicas, morales y hasta amenazas de muerte. Llevaba años padeciendo a su marido, pero, desde el incidente del hombre del sombrero, los celos lo habían obnubilado y ella temía que, pronto, los golpes dieran paso al asesinato. “Hace veintidós años que me casé con Pedro Ruiz y este mismo tiempo hace que vivo sufriendo la más notable sevicia, crueldad y fiereza que pueda imaginarse, […] este hombre solo ha sido mi marido […] para castigarme con azote, palos y puntapiés, como a la más vil negra, dejándome por muerta en algunas de estas ocasiones”, relataba, de su puño y letra, en un escrito dirigido al gobernador de Antioquia.

Durante la Colonia, y hasta bien entrado el siglo XX, el matrimonio era visto como una institución ejemplar que tenía como ideal a la Sagrada Familia. Se promovía, entonces, la subordinación femenina al marido, pues se creía que el deber ser de la mujer estaba anclado a su pureza, fidelidad, delicadeza y docilidad, muy ligado al imaginario de la devoción mariana. En ese sentido, la mayoría de las mujeres eran preparadas desde su infancia para ser “buenas esposas”, e incluso existían manuales moralistas como La perfecta casada, escrito en el siglo XVI por Fray Luis de León. Asimismo, desde los púlpitos de las iglesias coloniales, y usando imágenes de Santa Mónica o Santa Ana, los párrocos difundían el ideal de esposa sacrificada como arquetipo de virtud y camino para alcanzar la santidad. “Los moralistas castellanos sustentaron su invitación a la subordinación femenina en dos presupuestos que hicieron escuela desde la Antigüedad […] por un lado, la creencia en una supuesta inferioridad biológica de la mujer respecto al hombre y, por el otro, la pretendida incapacidad de raciocinio de las féminas”, señala la historiadora Mabel López en Civilización de la violencia conyugal en la Nueva Granada.

Ahora bien, el hombre gozaba del pater familias, es decir, del poder, control y autoridad sobre su esposa e hijos. Esto derivó en la legitimación social, religiosa y civil de la violencia doméstica. “Ese poder y esa autoridad, en muchos casos, denotó la violencia como necesaria o como una forma de control y de autoridad. La fuerza y la violencia eran prácticas que quedaban avaladas socialmente, pero que eran muy silenciadas”, explica la historiadora María Mercedes Gómez.

Gregoria de Lorza “cansada de sufrir”, escogió hablar y desafiar a su marido y al andamiaje colonial que respaldaba sus abusos. “Yo, señor gobernador, me hallo en la ocasión tan temerosa y tan afligida que, si no se le castigan a mi marido sus excesos a proporción de su desastrada vida, y sin perder de vista el evidente riesgo en que me hallo y prever mi resguardo, moriré de necesidad en compañía de mis hijos. […] Instauro ante vuestra señoría para que se le ponga freno a la depravada vida de este, o se use de las precauciones más severas que haya lugar, no solo para asegurar mi vida, que tantos años ha estado en peligro próximo de ruina, sino para que, con el castigo de este, quede satisfecha la vindicta pública y no quieran otros a su ejemplo vivir con el libertinaje que este tiene”.

En la Colonia el divorcio era casi impensable. Tanto justicia canónica como civil defendían la unidad conyugal, unos anclados en el versículo bíblico que reza que “lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre”; los otros, soportados en leyes como las Siete Partidas: “Matrimonio es ayuntamiento de marido y mujer hecho con tal intención de vivir siempre juntos y de no separarse”. No obstante, en casos de agresiones extremas o sevicia comprobada (violencia sistemática y peligro de muerte) las mujeres podían solicitar un divorcio “de lecho y mesa” que, como explica el historiador Víctor Uribe en Amores fatales, significaba que, si bien ninguno de los esposos podría volver a casarse, sí legitimaba que vivieran separados.

Aunque no lo dice directamente, es posible que Gregoria quisiese un divorcio de lecho y mesa. Ella, por lo que se evidencia en el caso, era una mujer muy inteligente que conocía las dinámicas de su tiempo. Por eso, para blindar sus argumentos y evidenciar su papel de buena esposa cristiana, en caso de que la justicia eclesiástica metiera sus narices en el litigio, relató también la nula religiosidad de su marido: “Sin religión, porque ni oye misa en los días de precepto, ni reza el rosario con su familia, ni creeré sepa la doctrina cristiana. Sin subordinación porque a más de no cumplir con el precepto de oír misa, para cumplir con el de la confesión y comunión anual, siempre ha sido necesario que el párroco se valga del juez para traerlo, como dicen, a perros”, señalaba.

El 9 de septiembre de 1799, don Francisco Escobar, que reemplazaba al alcalde del sitio de Sopetrán, apresó a Pedro Ruiz y lo remitió al juzgado de Santa Fe de Antioquia. Allí, Ruiz debía tener un careo con su esposa, un método empleado en ese entonces para confrontar a los querellados y evidenciar vacíos o inconsistencias en los relatos.

El expediente guarda silencio sobre el resultado del careo, pero probablemente se tradujo en una amonestación verbal a Pedro Ruiz y la orden de que diera buenos tratos y una vida maridable a su mujer. Ahora bien, lo que sí es seguro es que la denuncia de su esposa lo había inundado de más odio hacia ella, e intentó vengarse acusándola de adulterio con el hombre del sombrero, que posteriormente se supo que se trataba de don José María Villa, que por su título de don debía ser alguien de cierto estatus.

“Pedro José Ruiz, vecino de Sopetrán, ante vuestra señoría con el debido respeto y en la vía y forma que más haya lugar en derecho, digo: que en el mes próximo pasado de agosto encontré in fraganti cometiendo adulterio a mi mujer Gregoria Lorza con don José María Villa y estando reservado el castigo de semejantes delitos a la jurisdicción real por la ofensa hecha a la vindicta pública […] me querello criminalmente contra los ya enunciados”. Esta acusación deja en el viento varias incógnitas: si el incidente había sucedido en agosto, ¿por qué Ruiz decidió acusar a su esposa apenas el 3 de octubre? ¿Será que, acaso, buscaba invalidar la acusación de su esposa y desviar el curso de la investigación hacia un adulterio en lugar de un maltrato conyugal? ¿Trataba, quizá, de justificar su violencia apelando a que castigaba a su mujer por supuestamente ser adúltera?

Este sumario criminal, ubicado en el Archivo Histórico Bernardo Martínez Villa de Santa Fe de Antioquia, deja más preguntas que respuestas. No obstante, este caso subvierte la imagen colonial del perfecto matrimonio, ideal católico de Sagrada Familia ejemplar, mostrando que años de unión conyugal o la tenencia de hijos no aseguraban una vida de mutuo amor, unidad y paz. En muchas ocasiones, los matrimonios se sostuvieron, si y solo si, por el aguante y resignación de mujeres que, como escribió Gregoria de Lorza, jamás vivieron en paz.

***

El rastro de este desvencijado matrimonio vuelve a encontrarse en el censo de Sopetrán de noviembre de 1802, que se encuentra en el documento 6541 del fondo Censos del Archivo Histórico de Antioquia. Allí, en la lista de mestizos, aparecen los esposos Pedro Ruiz y Gregoria de Lorza, junto con su hijo Blaz. Esto muestra que seguían conviviendo y que tenían un hijo aún bajo su tutela. Sabrán Dios y la historia cuántos años y maltratos tuvo que seguir soportando esta antioqueña, hija de la Colonia.

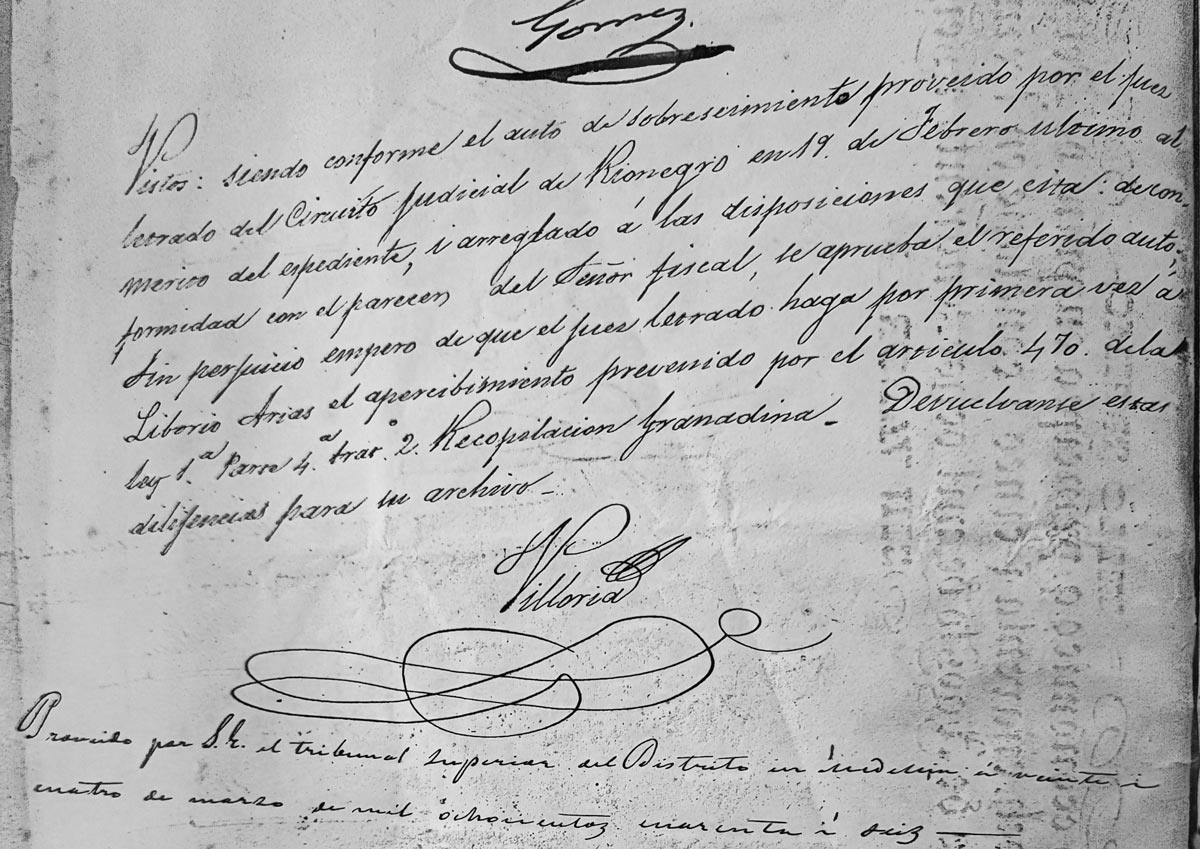

Portada del expediente, 1799. Archivo Histórico Bernardo Martínez Villa, Santa Fe de Antioquia. Foto: Felipe Osorio Vergara.

“Las leyes, dijo el maldito, os marcan vuestro deber / Violarlas es un delito, y es preciso obedecer. / Replicó entonces su esposa: y ¿por qué las quebrantáis, y en tan importante cosa tan mal ejemplo nos dais? / Tus reflexiones me ofenden, el grave cabrón le dice: las leyes no me comprenden porque yo mismo las hice”.

María Josefa Acevedo de Gómez, poema El cabrón legislador, publicado en El Mosaico en 1860.

Atadura infernal

Rionegro, 1846

Los esposos Liborio Arias y Pascuala Henao estaban en la puerta de su casa. Desde ese altico en el que habían construido esa vivienda de embarrado podía divisarse la manga del frente, en la que pastaban caballos y mulas. De repente, Liborio agarró a su esposa y la lanzó por un derrumbe cercano a la casa. “Después de haber caído me estaba ahogando, con las rodillas y a esfuerzos que hice, me escapé”, relató Pascuala, de dieciocho años, ante el juez de Rionegro. Era el sábado 7 de febrero de 1846.

Esa agresión fue la gota que rebosó la copa de la paciencia de Pascuala. Había estado sufriendo maltratos por parte de su marido, pero lo que le había pasado estuvo al borde del uxoricidio. Por eso, tres días después, decidió presentarse ante Jesús María Fernández, juez de Rionegro, a denunciar a su esposo. “Pareció la señora Pascuala Henao Cuartas quejándose contra su esposo Liborio Arias porque le da mal tratamiento, en cuya virtud este juzgado, con el objeto de prevenir un delito cuyas consecuencias pudieron ser funestas entre ambos, […] ordeno se proceda a levantar el correspondiente sumario”, registraba el juez Fernández el martes 10 de febrero de 1846.

***

Pascuala Henao Cuartas había nacido en Rionegro en mayo de 1827, y era hija de Francisca y el arriero Casimiro. Liborio Arias Gómez había nacido también en Rionegro, en julio de 1823, hijo de Jacinta Gómez y el agricultor José María Arias. Lo más probable es que, para la fecha de la denuncia, Pascuala y Liborio estuvieran recién casados y hubiesen tenido que solicitar el beneplácito de sus padres, pues las leyes de ese tiempo señalaban que los hombres menores de veinticinco y las mujeres menores de veintiuno debían recurrir al consentimiento paterno para contraer nupcias.

Es imposible determinar cómo se conocieron, pero con certeza fue en El Tablazo, ya que ambas familias eran originarias de esa zona de Rionegro. Además, Liborio siguió el oficio de su suegro, pues figura como arriero en el censo de 1851. Es probable que Liborio trabajara con su suegro y con él concertara el casamiento con Pascuala.

Es importante señalar que, más allá de la atracción física o el gusto entre los novios, en esa época las uniones conyugales representaban, sobre todo, la formación de pactos económicos y sociales entre las dos familias. Así, y heredado de la época colonial, los padres terminaban decidiendo, la mayoría de las veces, la conveniencia o no de un lazo. “La sociedad seguía funcionando bajo el modelo sociocultural de la época colonial -matrimonio entre iguales socio-racial y económicamente-, por más que fuera la República y sus valores — de igualdad, propiedad y ciudadanía–“, explica la historiadora Luisa Pérez en su investigación “Vivir como casados de una manera pública i escandalosa”: el amancebamiento en Antioquia, 1850-1864.

Tras casarse, Pascuala y Liborio siguieron viviendo en El Tablazo, que reunía alrededor de mil habitantes, casi todos agricultores, jornaleros, arrieros, costureras o lavanderas. Esta zona hacía parte del cantón de Rionegro, provincia de Antioquia, y solo cinco años atrás había visto el levantamiento de Salvador Córdova, hermano del héroe de Ayacucho, que se sublevó contra el gobierno central durante la Guerra de los Supremos que asoló a la República de la Nueva Granada, como se llamaba Colombia entonces.

***

A pesar de llevar poco tiempo casados, las mieles matrimoniales se habían amargado muy rápido, pues los maltratos de Liborio eran sistemáticos. “El esposo Liborio Arias en varias ocasiones la ha ultrajado, […] en varias ocasiones ha jurado quitarle la vida y que ignora los motivos para que su esposo la maltrate”, registraba el juez tras la declaración de Pascuala el 10 de febrero de 1846. Además, Pascuala pidió que se entrevistara a dos vecinos para sustentar su denuncia. “Ha oído decir a algunas personas que el sábado pasado la habían tirado por un volcán [en referencia al derrumbe], pero que no lo vio”, declaró el testigo Ramón Valencia. Mientras que Pablo Zapata, de veinticuatro años, señaló que: “El sábado siete de los corrientes, habiendo salido de su casa a una manga inmediata a coger un caballo, vio que el señor Liborio Arias estaba en la puerta de su casa con su esposa, la cogió y la tiró por un volcán, y que detrás bajó él [Liborio], y que a poco rato salió”.

Estos dos testimonios, más la declaración juramentada de Pascuala, motivaron a que José María Echeverri, personero de Rionegro que hacía las veces de fiscal y había estado siguiendo de cerca el proceso, conceptuara que: “Este sumario presta mérito suficiente para proceder al juzgamiento de Liborio Arias por maltratamiento de obra inferida a la persona de su esposa Pascuala Henao. Por la declaración jurada de esta, la de un testigo presencial y otro de oídas consta que el referido Arias atentó contra la vida de su esposa”.

Ahora bien, opinión distinta tuvo José María Fernández, juez letrado del Cantón de Rionegro, que sentenció el 19 de febrero de 1846 que: “No resulta de este informativo una prueba perfecta del delito de maltratamiento de obra […] pues las declaraciones de un solo testigo de vista y otro de oídas, solo forman semiplena prueba del hecho, por la cual no debe darse lugar al requerimiento de causa contra el referido Arias. […] Se declara sin lugar el enjuiciamiento”. Y envió copia del expediente al Tribunal Superior del Distrito de Rionegro, que estuvo de acuerdo con la sentencia y proceder del juez, pero le solicitaba que, de conformidad con las leyes, le hiciese un apercebimiento “por primera vez” a Liborio.

En esencia, Liborio quedaba absuelto y el caso sobreseído. No obstante, de conformidad con el artículo 470 del Código Penal de la República de la Nueva Granada, se le realizó un apercebimiento, una especie de advertencia donde se le indicaba que, en caso de reincidir, recibiría consecuencias legales: “Cuando el marido, por su conducta relajada o malos tratamientos a la mujer, diere lugar a justas quejas de parte de esta, será apercibido por la primera vez; y si no se enmendare, y hubiera nueva queja de la mujer, será arrestado o puesto en una casa de reclusión por el tiempo que el juez estime conveniente y que tampoco pasará de un año”, se lee en dicho artículo.

Aunque este expediente del Archivo Histórico de Rionegro no permite saber si, después del apercebimiento del juez, Liborio cesó los malos tratos a Pascuala, sí es seguro que ambos siguieron viviendo juntos, como esposos. En diferentes documentos eclesiásticos disponibles en el portal Family Search, y en diferentes censos del siglo XIX -localizados en el Archivo Histórico de Antioquia- se encontró que el matrimonio Arias Henao había tenido varios hijos: Antonio María, José María y Juan de la Cruz. Adicionalmente, se descubrió que Liborio había sido enterrado en el cementerio de Rionegro en 1870.

***

No debió ser fácil para Pascuala acudir al tribunal para pedir el amparo judicial, sabiendo que podría empeorar las cosas de puertas para adentro. Era claro que el divorcio no era una posibilidad cercana, y en ningún momento lo solicitó. Sin embargo, temía por su vida porque, noche tras noche, estaba durmiendo con un marido que más parecía su enemigo. Si a plena luz del día Liborio había sido capaz de atentar contra su esposa, ¿cuántos vejámenes más no podría perpetrar cobijado por las tinieblas nocturnas y la lejanía del campo? Este no era el matrimonio que prometían los curas en los sermones, antes bien, parecía la purga de los pecados en vida, una penitencia cuya pesada cruz tenía nombre propio: Liborio. Esta tampoco era esa familia ejemplar, mito antioqueño de matrimonio celestial. Era, eso sí, su antípoda: un infierno conyugal.