Rayadas noches madrileñas

—

Por SANTIAGO RODAS

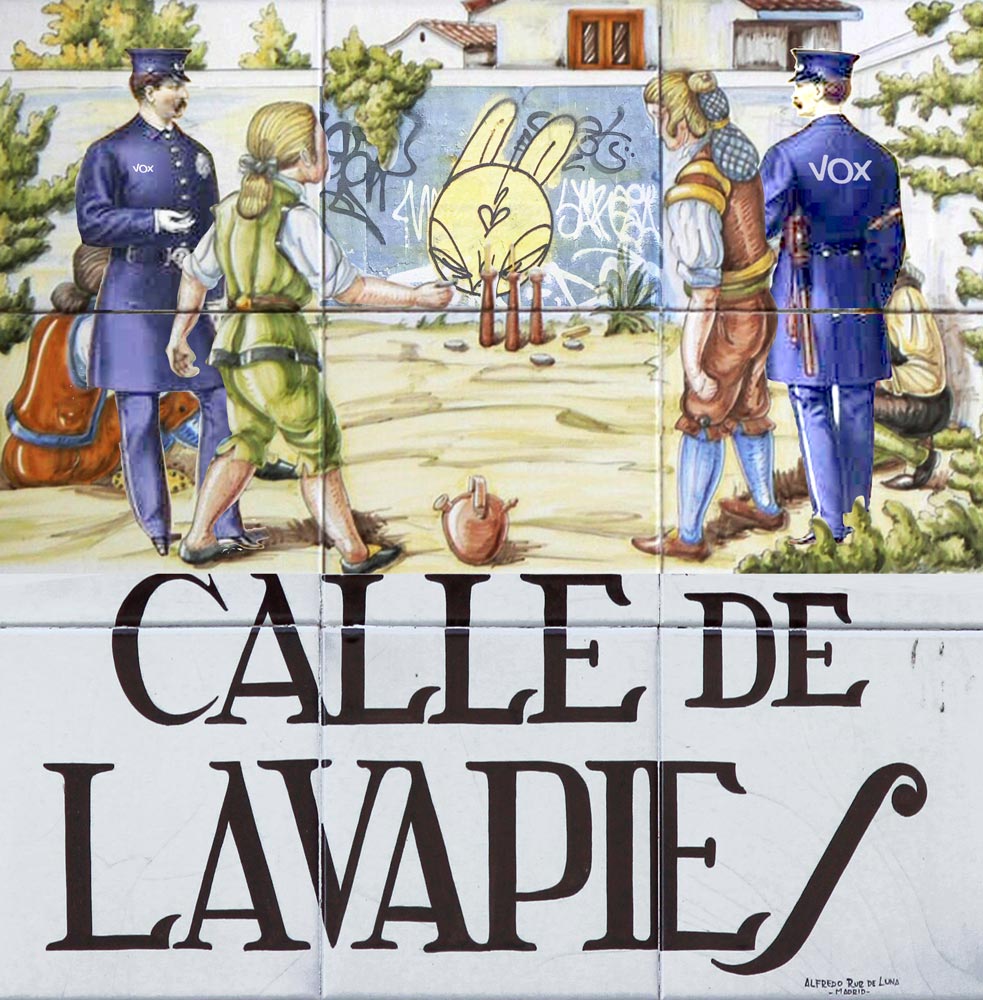

Ilustración de Señor OK

Dicen que hay demonios en Madrid,

que no se ven pero que están allí.

José Luis Perales

La tarde coagula sus nubes en el cielo azul Klein de las cinco y media. Estoy en Montana Shop, la tienda mítica que, desde los noventa, diseñó aerosoles y profesionalizó una práctica ilegal del grafiti, contribuyó a su expansión por todo el mundo desde España y la hizo mucho más legible para el mercado. Compro unos siete aerosoles. Ya detecté algunos lugares en los que podría rayar mi tag en Madrid.

Me encuentro con Andrea Aldana en la Parcería. Queremos bailar salsa, pero llegamos tarde, justo cuando están cerrando la pista. Hablamos con Andrés, uno de los fundadores del lugar, también paisa, sobre la Medellín del 2010. Invita a shots de ron y a cerveza. Parece emocionado con las noticias que traigo de la ciudad que abandonó hace quince años. Recordamos amigos en común. Les hago una actualización de personajes y lugares. La Villa, el Parque del Poblado, el Periodista, la 68 en Castilla, el Parque de Boston. Él me cuenta sobre los proyectos del lugar. Y por alguna razón terminamos recitando poemas de Jaime Jaramillo Escobar. Concretamos, después de más rones y cervezas, una charla sobre el Paro Nacional en Colombia. Quiere que hable de los murales gigantes de más de cien metros que inundaron las paredes de la ciudad. Setenta y siete murales pintados en tres meses con frases sobre los hechos que ardían en esa actualidad de hace unos tres años: Nos están matando, Deja que aspiren mis hijos, Convivir con el Estado, Un museo que calla. Más shots, más cerveza. Cerramos el lugar a las tres de la mañana.

Saco los aerosoles y pinto a una sola línea mi tag. Lavapiés está vacío y dispuesto. Primero unas rejas de contención, luego un muro borrado en unos de sus segmentos de la artista española Hyuro. Tan solo se escucha el sonido filoso, la pérdida de presión de las latas, de resto, silencio. Estas son mis primeras firmas en España. Estoy borracho y le entrego un aerosol a Andrea, hace dos dibujos. Yo sé hacer un pollo y un marrano, dice. Nos reímos. Los pinta a una línea en un cerramiento de un edificio en construcción. Saco el amarillo y trazo mi conejo enmascarado en una culata de la antigua Tabacalera. Hago un throw up, en lenguaje suramericano: una bomba, que consiste en rellenar con un color el fondo y contrastar con otro color un corte, el trazo que define el dibujo.

Recorremos algunas cuadras de Lavapiés, pinto cerramientos, algunas rejas y más muros. El barrio está bastante intervenido con murales y grafitis, me siento cómodo, otro campo de juego. Gastamos unas tres latas de aerosol. Veo las luces azules y rojas, intermitentes.

El carro cierra nuestro camino. Se bajan dos policías, un hombre, una mujer. ¿Qué hacen? Preguntan y nos alumbran con sus linternas. Enseñen las manos, dice el policía. Tiene un tatuaje en todo su brazo izquierdo, es alto, musculoso. Pintábamos, le respondo. ¿Por qué viene a pintar mi país?, me pregunta apenas reconoce mi acento sudaca. Me hace una requisa, saca mi billetera, mis documentos. Es profesor, afirma, no espera de mí respuesta. Vacía mis bolsillos, me palpa la camisa, la entrepierna, me quita el bolso con los aerosoles. Está emocionado, casi tiembla. Parece que disfruta de su trabajo. Pone cada cosa sobre la parte superior del carro que sigue iluminando azul y rojo las superficies contiguas. Están cometiendo un delito, dice, no me mira. La mujer permanece callada, pero hace el mismo procedimiento de requisa con Andrea. ¿Dónde están las drogas? Ahora sí me mira. Respondo que no tengo, que solo tomo cerveza.

Nos esposan y nos obligan a ingresar en el carro.

Conducen por las calles solitarias hasta una estación. Pienso en la multa. Me siento bastante estúpido, pero hay un núcleo fulguroso de tranquilidad en mi interior, un centro se mantiene estable, por alguna razón que quizá tiene que ver con los grados de alcohol estrujándose en mi sangre. Ahora sí estoy en España.

En la estación nos interrogan. Nos obligan a quitarnos los cordones de los zapatos, las manillas, el lazo con el que me agarro mi pelo, cualquier elemento personal cuyo uso pueda permitir un posible suicidio dentro de la estación policial. No nos desatan las esposas aún. Aparece otro policía con algunas fotos de las pintadas que acabamos de hacer. El del tatuaje dice que son doscientos euros por cada una. Cuenta, son cinco, seis rejas. Va a salir caro, dice. Andrea me señala, miro las manillas rojas en sus muñecas. Ahora son cuatro policías: tres hombres, una mujer. Todos tienen manillas del Vox, el partido de ultraderecha de España. Andrea pide que aflojen sus esposas, la policía se acerca y las aprieta un tanto más.

Intentamos poner tema de conversación. Uno de los policías sale del cuarto, regresa unos minutos después, ya no tiene la manilla, seguro se dio cuenta de que reconocimos las insignias, sabemos que los policías no pueden llevar distintivos de partidos políticos. Nos dice que nosotros dejamos montar a un guerrillero en la presidencia. Lo dice convencido de sus palabras, con una seguridad uniformada. Andrea le responde que sí, que ella además está exiliada por las amenazas que recibió por parte de la guerrilla, miente bien. Hablan del congreso del Vox, de Ayuso, de Milei. De las maravillas de los gobiernos de derecha del mundo entero.

El policía sin manilla se trenza en la conversación y nosotros mostramos nuestras fichas a ver si nos deja salir. El policía tatuado regresa y escucha, dice: Cuando la derecha está en el poder todo sale bien.

Esposados hablamos de política con estos policías europeos.

Por momentos siento que son, sobre todo el del tatuaje, gente fácil de convencer, cuadriculada, sin dudas que lesionen sus ideas, con creencias férreas sobre la verdad y lo correcto. Me imagino, por un momento, su vida por fuera de la institución policial, sus gustos musicales, su manera de tener fe en ídolos de papel maché, su forma de vestirse, su marca favorita de tenis. Es un poco patético, un poco robótico, me da risa, pero disimulo bien. Cada vez que debo enfrentarme con la policía escojo alguno de estos dos caminos:

- Ser dócil y aceptar el error como una forma de lección, una pedagogía, tengo un carné de profesor universitario que puede avalar esa actitud. Sí, señor policía, disculpe, no volverá a pasar.

- Hacerme el vivo de una forma cómplice y mentirosa, decir, por ejemplo, alguna mentira: que trabajo de pintar para redes, que cada vez que lo hago gano seguidores y que, aunque no me pagan mucho, he estado empezando a recibir los primeros dólares por viralizar mi trabajo en internet. Usted sabe: el presente.

Los policías parecen interesarse por la conversación. Pican el anzuelo. Dicen que no hay democracia en España, que su partido ganó las elecciones pero que Sánchez se posicionó injustamente. Andrea está como pez en el agua, domina la charla y por momentos parece que los polis bajan la guardia y el escenario se apacigua. La temperatura del fraseo indica que es posible que nos dejen salir. Leo las señales en el aire.

Me atrevo a hablar después del ping-pong de Andrea. ¿Usted sabe quién el presidente Uribe?, pregunto al poli sin manilla. Responde afirmativamente, como lo sospechaba. Continúo. Pues él es una de las personas a la que más le debe el grafiti en mi ciudad. El poli hace una mueca de no entender. Sí, es extraño, digo, pero él encabezó una operación militar en una de las comunas pobres en contra de las guerrillas afincadas en el territorio y, aunque nadie lo crea, después de esa intervención exitosa la comuna se pacificó, entró en un periodo de resiliencia y emergieron los grafitis, pintaron el barrio entero, en consecuencia, ahora es el lugar más turístico de la ciudad en el que peregrina gente de todo el mundo. Un ejemplo de superación. Y todo por el grafiti. No funciona mucho la historia que cuento, los policías se miran entre ellos, con una pregunta invisible entre ceja y ceja.

Tienen derecho a una llamada, dice el del tatuaje. Son las cinco de la mañana. Andrea llama a Cristina Fallarás, una de sus amigas, activista y escritora, que la acogió desde el inicio de su exilio. No responde. El policía le pregunta por la relación con la periodista r-o-j-a. Es colega, no conozco a nadie más, dice Aldana. Los polis discuten, el que se quitó la manilla está a nuestro favor, pero el poli tatuado parece ser el jefe. Siguen con su conversación de miradas.

El tatuado hace una pausa, dice: Es hora de que les quite las esposas para ingresar a las celdas. La llamada cambió el curso de los acontecimientos. Se derrumban nuestras máscaras. No hay más anzuelos.

Toman nuestras huellas, nos hacen fotos de la cara, de las manos, de perfil, de frente. Nos separan y cada uno va a una celda distinta.

Calculo cuatro metros cuadrados de baldosa blanca, hay una tarima y una colchoneta. Me hacen tomar una cobija de otra habitación. Me acuesto y escucho llorar a Andrea. No sé si actúa.

Intento dormir para hacer tiempo, pero no logro tranquilizarme. Toda la celda huele a orín viejo, trapeado sin el suficiente cloro y desinfectante. En todo caso tiene mejores instalaciones que las celdas que conozco en Colombia. Estoy en una celda en Europa después de tres días de aterrizar: una buena marca personal. Pienso que puedo perder el vuelo del día siguiente a Bélgica. Hay algo de irreal en este momento, algo se lima en los bordes de las cosas y lo sumerge en un líquido denso que hace que todo sea acuoso, como si estuviera y no estuviera presente, podría decir que es onírico, pero no sería exacto.

Un policía joven que no vi antes abre la celda, me sacan de nuevo. Toman mis huellas otra vez, una segunda tanda de fotos. Pregunto. No responden. ¿Por qué tantas huellas? No responden. Se me borran por escribir poemas. Un chiste en medio del mar de dudas. No responden. Otra vez me ingresan a la celda.

*

Una policía toca la puerta de la celda, estoy recostado. Desayuno, dice en un acento distinto al de los madrileños. Abre la puerta. La luz artificial del pasillo le da de costado, es bonita, joven. Me entrega un jugo en caja y un ponqué dulce. Su amiga está bien, me dice al cerrar la puerta. Ella mordió el anzuelo.

Escucho voces revueltas, puertas en movimiento de puertas, candados. En la celda contigua ingresan a alguien. Habla un inglés extraño, dice que no sabe español. Que es policía en Serbia, que su esposa es española, pero que él no hizo nada, ella solo está desesperada por su bebé, está algo loca. Insiste en que no ha hecho nada, su hijo está bien, su esposa solo grita, pero no pasa nada, en el mismo inglés agujereado. Dice que no sabe español, miente, entiende a la perfección lo que le dicen. Llaman a un traductor por teléfono y el tipo serbio entorpece las respuestas, enreda al policía incauto, escucho con claridad la conversación con el traductor, le recomienda que no declare y que espere un abogado de oficio. Siguen unos cuantos minutos en el tira y afloje hasta que me por fin quedo dormido.

Sueño que estoy nadando en un río, el agua es verdeazulada y cristalina. Veo peces de colores cerca a las piedras muy blancas, no se ariscan con mi presencia, nadan sin más. No necesito salir a respirar, floto, el río me muestra el camino. Los peces siguen mi trayectoria, sabaletas afiladas y rápidas junto a otros peces coloridos curiosean alrededor. Encuentro entre las paredes de roca una cueva y me sumerjo. Negro sobre negro. Nado unos cuantos metros en medio de la oscuridad hasta que veo una claridad en medio de la cueva, una especie de grieta. Es una mancha del día, un espejo en la mitad del ducto de roca. Siento peligro. Veo mi reflejo, pienso que puedo atravesar el espejo, ver su otro lado, mi otro lado. Ingreso, mi reflejo sale, intercambiamos posiciones y de inmediato se me acaba el aire, ya no puedo respirar, me llevo las manos al cuello y lo palpo blando como si se hubiera cocinado de pronto: mi cuerpo hierve. Algo me jala desde abajo, una sombra líquida, un cuerpo sin cuerpo, una corriente me conduce a una nueva oscuridad: Pinturas Negras girando a mí alrededor, yo con una manta que me ahorca y no permite ver nada. Despierto sobresaltado.

Otra vez me sacan a tomar mis huellas, ¿Por qué tantas huellas? Pregunto por tercera vez. Para el registro, dice otro policía en tono burocrático.

Hay cambio de turno, los policías con las insignias del Vox ya no están. Todas mis huellas dactilares, ¿cuántas son suficientes?, en una serie de pliegos de papel como en una especie de frenología obsesiva: el rastro criminal de mis manos colombianas. Poner tantas huellas dactilares hasta que toda la estación de policía se sumerja en tinta negra. Me siento en un chiste policial, ¿a dónde irán a parar todas esas huellas? ¿Cuánto tiempo durarán nuestras pinturas en la calle? ¿Cuánto van a durar las pinturas en el Museo del Prado? Antes de volver a la celda un policía joven se me acera, me dice que pronto podremos salir, nadie puso ninguna denuncia.

*

La abogada que nos asignaron me dice que no necesito declarar. Le respondo que está bien. Me pregunta por mi ciudad. Medellín, digo. Qué coincidencia, mi hijo estudió allí. Fuimos a la Comuna 13, luego hicimos el Eje Cafetero. La abogada es amable, me hace firmar unos papeles en los que dice los nombres de mi padre y mi madre, como si fuese menor de edad. Firmo varias hojas en las que está explícito que estoy siendo liberado y la descripción del delito menor que cometí, además de que fui informado de mis derechos y que tuve la oportunidad de una llamada. Quizá en tres meses haya un juicio, pero seguro usted estará por fuera del país. Lo más probable es que no tengan cómo comunicarse con usted, dice la abogada. Doy las gracias de manera colombiana y me regresan a la celda.

*

Con mis dedos con rastros de tinta del huellero dejo un tag en el techo del calabozo.

*

Nos devuelven nuestras pertenencias empacadas en una bolsa de plástico, ya pueden salir. Están en libertad. Regresan nuestros celulares y los cordones con los que pudimos suicidarnos. Subimos por unas escaleras que recordaba de otro color, nos conduce la policía bonita y otro poli canoso. Hago el comentario del color de las escaleras, nos reímos, incluso los policías. Estaban bien borrachos, dice la policía joven y guapa, de Andalucía, me entero porque Andrea habló más tiempo con ella. La sensación de terminar la escena entre risas me molesta, pero podría haber terminado peor, una teatralidad de 72 horas. Se me ocurre invitar a la policía a un café, pedirle el número, pero desisto.

Salimos al mundo real a las once de la mañana, la luz hiere nuestros ojos y cepilla el mundo a nuestro alrededor, los edificios y las calles relumbran. Caminamos por la misma ruta por la que pintamos y tomo algunas fotos de los estragos de pintura. Ahí están firmes los tags y las bombas.

Cuando la policía me sintió llorar se compadeció, me tranquilizó varias veces, me dice Andrea con malicia. Le digo que los españoles no tienen humor, que son directos, tiesos. Sobre todo si son policías. Nos reímos en su cara y ni cuenta se dieron, dice, se sonríe. Me hacía falta algo así, aquí no pasa nada. Yo acostumbrada a la candela de la selva en Colombia y acá estoy en cautiverio. Gracias por la noche.

Fue un buen teatro hasta lo de Fallarás, digo. ¿De todas las personas que podías llamar se te ocurre una mujer de izquierdas, activista y perseguida por Vox?, le recrimino. Yo sé cómo hacer mis cosas, responde Andrea, con solvencia.

Caminamos con los ojos aporreados por el sol diabólico, con una extraña sed en nuestras gargantas.