Los testamentos y mortuorias, más allá de una enumeración de bienes y un listado de herederos, son piezas claves de un gran mosaico que retrata fragmentos de la vida cotidiana y familiar de la Antioquia colonial. A continuación se reconstruye la vida de un alma que nació esclavizada y murió libre, y cómo se preparó para su último aliento.

Cuando Dios se sirva de llevarme

—

Por FELIPE OSORIO VERGARA

Ilustración de Tobías Arboleda

“En otro tiempo llenabas / de consuelo a esta, tu hija / mas ya solo le dais pena / cuando en tu ocaso te mira / pues al ver, que ya tus luces / cuando más de lleno brillan / el nuestro en tinieblas dejan / y a otro hemisferio caminan”.

Fragmento del romance Llora el real monasterio de Santa Clara la partida de su benefactor Solis.

Francisco Antonio Vélez Ladrón de Guevara, siglo XVIII.

Las petacas, posiblemente con el cuero ajado tras varios años de atravesar cordilleras, valles y planicies, eran amarradas a las mulas con lazos de cabuya. Previamente, Pedro García había puesto unas enjalmas rellenas con lana sucia para acolchar la carga y no lastimar el lomo de los animales, a la vez que debió haber repartido el peso para que pudieran mantener el equilibrio en los desfiladeros que estaban por sortear. “Los muleros son, y eso no con injusticia, tan delicados que dejan reempacar las petacas cien veces y pesarlas para que ninguna de las dos compañeras tenga una libra más que la otra”, escribía Alexander von Humboldt en 1800, tras su viaje a Nueva Granada. Dentro de las petacas iba la mercancía: una libra de tela solimán, dos ceñidores de lana, veinte varas de listones de raso colorado, un limpiadientes de oro, doce barras hechizas de punta (probable insumo para telares o teñido de tejidos), un dedal de plata, un cintillo de perlas, un par de medias de seda azul usadas, calzones de estameña inglesa, una frazada, un rosario de hueso, tres paños de agujas, zarcillos de vidrio, dos libras de ajos, un par de zapatos, una pesa para oro, una imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá con marco, y un puñal con chapa, brocal y contera de plata. Antes de partir, García concertó con el contador don Cristóbal Pedroso un préstamo de dieciocho pesos de oro de a veinte quilates por concepto de una mula y una carga de harina de trigo para el viaje.

Era septiembre de 1701 cuando Pedro García salió de Santafé de Bogotá con su recua cargada y sus bolsillos vacíos. Había viajado desde Santa Fe de Antioquia, donde vivía, para acompañar, a cambio de 38 pesos de oro, al mercader Jorge Antonio Jaramillo. Sin embargo, Pedro García también aprovechaba esos viajes de asistente para comprar algunos bienes que podría revender en su tierra natal; era un comerciante minorista. “Hice concierto con Jorge Antonio Jaramillo de Andrade de asistirle de ida y vuelta hasta esta ciudad en el viaje que hizo a la ciudad de Santafé de Bogotá y me concerté con el dicho en 38 pesos de oro, de los cuales me había de dar 30 en Santafé y los 8 restantes después del viaje”, dictaba García en su memoria testamental el 10 de octubre de 1701.

En Santafé de Bogotá, como capital del Nuevo Reino de Granada, se conseguía todo: telas, porcelanas, joyería, calzado, y productos importados de la Metrópoli o del resto de Europa. Allí también llegaban los textiles desde los obrajes de El Socorro, la harina de trigo de los molinos de Tunja y todos los productos artesanales hechos en la Nueva Granada. Si bien el mayor puerto comercial era Cartagena de Indias, las mercancías que allí entraban eran embarcadas por el río Magdalena hasta Honda y Mariquita, y después se subían a lomo de buey o mula hasta Bogotá.

Los bienes importados eran muy costosos debido a los altos impuestos. “Había impuesto por entrar al puerto de Cartagena, impuesto por salir del puerto, impuesto por la venta, y a medida que se iba pasando por los puntos de verificación por el río Magdalena también se pagaba un impuesto. Cuando por fin se entraba a Santafé de Bogotá, se tenía que hacer un registro de los productos que llegaban y debía coincidir con el registro de entrada en Cartagena; y eso también tenía un costo”, explica la historiadora Laura Carbonó. Por eso, los altos impuestos y trámites motivaron un floreciente contrabando, sobre todo de telas.

García y Jaramillo, quienes habían viajado con otros comerciantes a la capital, debieron quedarse varios días comprando los encargos que tenían, regateando telas allá, cotizándolas acullá, y recorriendo los diferentes almacenes, depósitos y tiendas que demarcaban la Calle Real de Santafé. En las noches, el grupo de comerciantes antioqueños debió pernoctar en las chicherías o pulperías de San Victorino, que ofrecían, por pocos tomines, improvisadas camas o esteras, con colchas de bayeta basta o lana gruesa para hacerle frente al frío altiplánico, que se cuajaba en las madrugadas santafereñas. Y quién sabe si también se disipaban participando de los jolgorios nocturnos, que tanto aterraban a la chapetonada y al estirado criollaje, en donde las alpargatas se cruzaban con el pie limpio para bailar contradanzas, bundes, torbellinos y minués populares, acompasados con vihuelas, tiples y tambores que retumbaban entre totumadas de chicha, guarapo, aguardiente y humaredas de tabaco socorrano: escena variopinta donde los “libres de todos los colores” les hacían el quite a los rígidos corsés morales y religiosos de su tiempo.

Un patrimonio entre trama y urdimbre

Para Pedro García, el solo hecho de poder moverse a voluntad, por ejemplo, viajando a Santafé de Bogotá, ya era una victoria enorme y gran muestra de libertad. Él era liberto, exesclavo de Mateo de Arellano. La mortuoria 5191 del tomo 222 del Archivo Histórico de Antioquia no da pistas sobre cómo logró su libertad, lo cierto es que “Pedro García, el negro libre”, como se le dice repetidas veces en el caso, sabía firmar, tenía una hija menor de edad, una casa y bienes significativos.

Lo más seguro es que no fuera la primera vez que salía de Santa Fe de Antioquia con los grupos de comerciantes, pues en su casa de la ciudad tenía petacas —tipo de arca o maleta de madera o cuero, usada como equipaje para amarrar de animales de carga—, prueba de sus constantes viajes. Igualmente, el hecho de que el contador Pedroso le hubiera prestado dinero en Santafé de Bogotá evidencia que ya lo conocía y le tenía confianza. Sobre esto, la historiadora Laura Carbonó apunta que en el período colonial existían los “vínculos de confianza”, en donde la palabra era sagrada y se articulaba la confiabilidad de una persona a través de diferentes círculos sociales: familiares, étnicos, de amistad y de origen. Así, lo más seguro es que Pedro García tuviera redes de confianza, contactos y beneficio mutuo con el gremio de los mercaderes y comerciantes, y no solo los asistiera en el viaje a cambio de dinero, sino que también aprendía de ellos, intercambiaban mercancías y se hacían préstamos.

Y es que el comercio le había permitido tener ciertos bienes a García. Tenía un caballo, dos sortijas de oro (una de ellas engastada en piedra de cruz), un crucifijo de oro, ocho arrobas de tabaco, un machete bueno, cajón con dieciséis serafines sobre dorado de plata, capa de tela picote, dos pares de medias de seda, y gran cantidad de tela: ruan florete, morlés y terciopelo.

En su lista de morosos figuraban desde personas esclavizadas, como la negra Nicolasa, que le debía cuatro pesos, y el negro Agustín, que le debía dos. Pasando por criollos, como el gobernador, que le debía ocho pesos; el capitán Felipe de Herrera, que le debía seis; y Francisco Foronda, alguacil mayor, que le debía dos pesos. Hasta el sacristán, que le debía dos pesos y dos tomines. Esto refleja sus relaciones comerciales con personas de todos los sectores económicos y sociales de la Ciudad de Antioquia.

Además de la mercancía que había comprado en Bogotá, más las telas que tenía en su casa, la mayoría de las personas le adeudaban dinero por concepto de tejidos: “Mi comadre Bernarda me debe cinco pesos de una camisa […] María Lanuda me debe cinco pesos de resto de una saya, y un peso de un rosario, más un peso y medio de una mantellina y tres tomines de un brocado; Juan de la Serna me debe cuatro pesos de oro emprestado más diez tomines del par de zapatos”, se lee en su memoria testamental. Lo anterior vislumbra su especialización en la compra y venta de textiles, tejidos y calzado, y deja en el tintero la posibilidad de que fuera modisto, debido a que compraba telas como materia prima, y vendía ropa ya manufacturada. De hecho, era común que las personas esclavizadas aprendieran labores artesanales de sus amos y que, tras alcanzar su libertad, esas habilidades se convirtieran en su modo de subsistencia.

Lo más probable es que no solo revendiera mercancía en la capital provincial, sino que la llevara a pueblos mineros cercanos, como Buriticá, con el fin de obtener mayor rentabilidad y lograr el pago en oro de más pureza. “Antonia Manuela, mujer del minero, me debe cinco pesos”, anotaba.

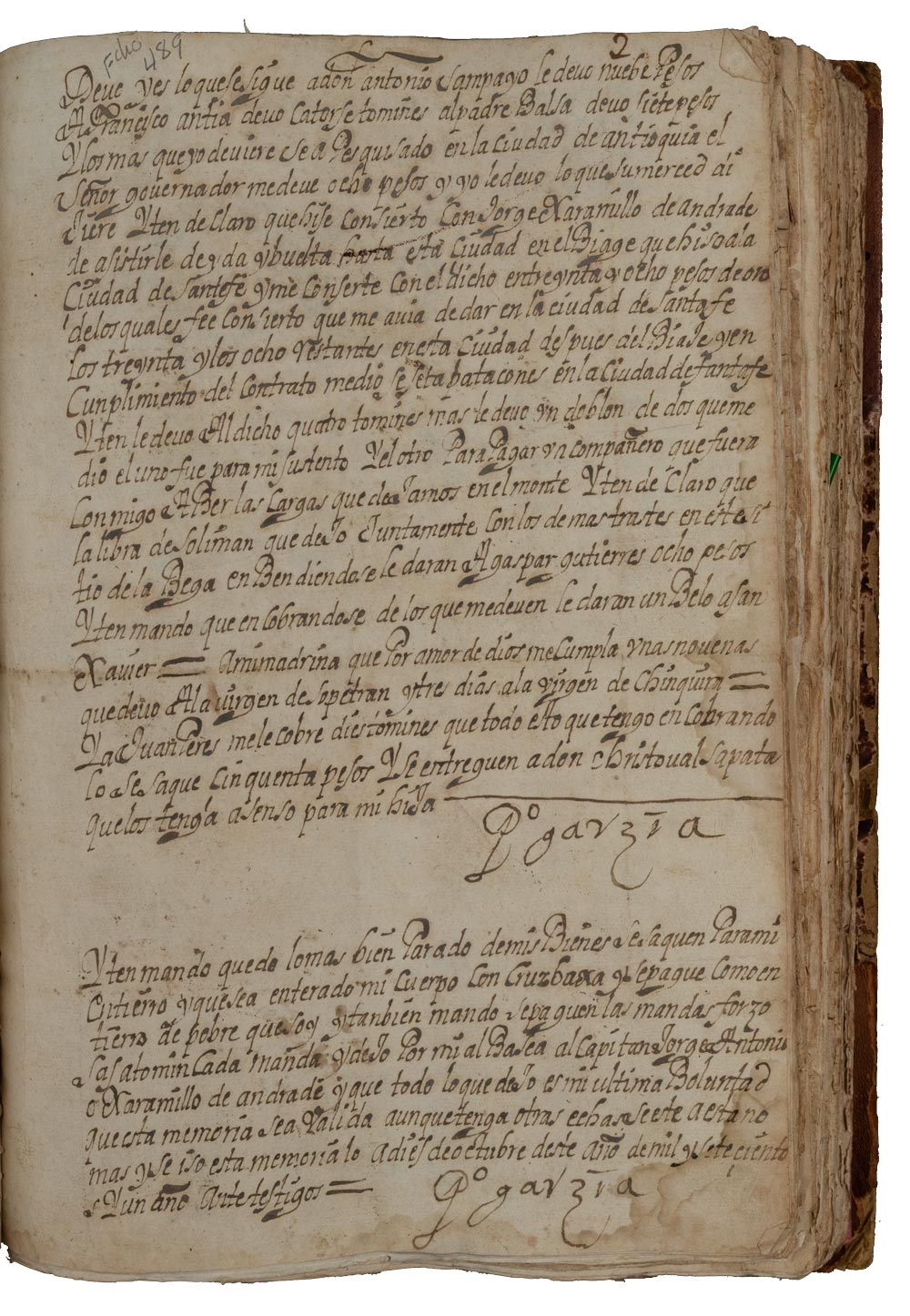

Página de la memoria testamental de Pedro García. Nótese la ausencia de sellos reales, firmas de testigos, escribano o alguna autoridad oficial. A pesar de tener las dos firmas de García, la falta de los demás elementos motivó la invalidación del documento. Este testamento, junto con todo el fondo Mortuorias del Archivo Histórico de Antioquia, está siendo digitalizado por el programa de Archivos en Peligro de la Biblioteca Británica.

Foto: Jacqueline Gutiérrez.

Luto en el camino virreinal

Pedro García y los comerciantes antioqueños partieron de Santafé de Bogotá en septiembre de 1701: les esperaba una tortuosa ruta hasta Antioquia. Tomarían el camino real de Bogotá a Honda, que pasaba por Facatativá y Guaduas. Después se bordeaba el río Magdalena hasta Mariquita, y de ahí se remontaba la cordillera Central hasta el Páramo de Herveo (cruzando el hoy llamado Alto de Letras), y se descendía hacia La Vega de Supía, La Miel, Armaviejo y se buscaba el río Buey para trepar de nuevo la montaña hasta La Ceja. De ahí, se iba a Santiago de Arma de Rionegro, posteriormente a la Villa de Medellín, y finalmente se alcanzaba la capital provincial: Santa Fe de Antioquia. Era un recorrido que, de acuerdo con la historiadora Elsy León, podía tomar más de dos meses en invierno. Transitar los caminos neogranadinos, hasta bien entrada la República, no era precisamente un paseo por senderos bajo la sombra de los árboles. Basta con leer los diarios de los viajeros europeos —como Von Humboldt, John Potter, August Gosselman— o las memorias de la Comisión Corográfica o de Eduardo Villa, para conocer, de primera mano, las dificultades de un viaje en el que tocaba vadear ríos, rodear derrumbes, esquivar precipicios, evitar pillos y, ante todo, cuidar la mercancía y la vida misma; no en vano, muchas personas preferían transitarlos en silleros, o a “lomo de indio”, como se lee con frecuencia en archivos coloniales.

La caravana de mercaderes antioqueños, pues los viajes solían hacerse entre varias personas para sortear de mejor manera los peligros, llegó hasta un punto cercano a Supía. No se sabe si fue el frío del páramo que le caló en los huesos y lo invadió de neumonía, o tal vez fue el agua de algún riachuelo que le hizo incubar diarreas, o si la insolación y los insectos del monte le contagiaron de tabardillo o de fiebres; en todo caso, García cayó enfermo en La Vega de Supía. Como había gastado todo el dinero que tenía comprando mercancía, parte de los bienes que traía en las mulas fueron vendidos por el mercader Diego Martínez para pagar sus gastos: “Diego Martínez, quien se halló en la muerte del dicho Pedro García y quien corrió en la asistencia de enfermedad, entierro y funeral del dicho difunto y dio por razón de lo que pasó en La Vega y los géneros del dicho difunto que están en la memoria, se vendieron para pagar las asistencias en la enfermedad, entierro y funeral”, escribía en junio de 1702 el mercader Jorge Antonio Jaramillo.

La memoria testamental

No se dan detalles de su muerte, pero, ante la ausencia y lejanía de su hija y posibles parientes, sin duda estuvo acompañado de varios de los comerciantes y quizás amigos que habían partido con él para Santafé de Bogotá. La agonía y muerte era “pública”, por lo que puede imaginarse su lecho rodeado de personas en solemne rezo, escuchando sus últimas voluntades, viendo cómo se le ungían los santos óleos por el párroco de Supía, y únicamente dejándolo solo para su momento de confesión. El dictado del testamento y posterior firma, con pluma o cálamo sostenido en esa mano temblorosa consumida por la enfermedad, era también un “pasaporte al Cielo”. “El testamento era un acto religioso en el que el testador expresaba, a través de formalidades más espontáneas de lo que se cree, su fe y su confianza en la intercesión de la Corte Celeste y disponía de aquello que le era todavía lo más caro: su cuerpo y su alma”, escribe el historiador francés Philippe Ariès, en Historia de la muerte en Occidente.

Por eso, aparte de los bienes, deudas y herederos, en ese documento se encomendaba el alma a Dios, a las advocaciones marianas o al panteón de santos católicos, se reafirmaba la fe y se hacían las disposiciones finales de sepultura, misas y rezos por el alma del que estaba ad portas del mundo divino.

En su testamento, Pedro García pidió: “De lo más bien parado de mis bienes, se saquen para mi entierro y que sea enterrado mi cuerpo con cruz baja, y se pague como entierro de pobre que soy. […] A mi madrina que, por amor de Dios, me cumpla unas novenas que debo a la virgen de Sopetrán y tres días a la virgen de Chiquinquirá”.

Pero, además, ratificó su catolicismo y remarcó su estado de libre: “En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hago esta memoria testamental y protesto que dejo mi pobreza al Santísimo sacramento del altar de la Ciudad de Antioquia, como persona libre lo puedo hacer sin que haya intervención de justicia”.

Nulidad y remate

Tras su muerte brotaron los problemas y las deudas. Vicente de Salazar Beltrán, alcalde ordinario de la Ciudad de Antioquia, consideró nula la memoria testamental ante la ausencia de firmas de testigos, escribano o alguna figura de autoridad que la validara. “Declara la dicha memoria por nula por los defectos que tiene, y que solo sirva para el conocimiento de los bienes y algunas deudas que le deben al dicho difunto”, escribió el 19 de octubre de 1702. Por otro lado, el contador santafereño don Cristóbal Pedroso envió apoderado a cobrar los dieciocho pesos de oro y cuatro tomines que se le debían por la mula y la harina de trigo. Mientras que el mercader Jorge Jaramillo, a quien Pedro García había nombrado albacea en su memoria testamental, demandaba veintitrés pesos y un tomín por haber costeado el flete de la mercancía restante desde Supía hasta Antioquia, el costo de su registro y por dinero que le había prestado a García, a quien, valga recordar, había contratado para acompañarlo en el viaje.

Por tal motivo, el alcalde ordenó hacer un inventario y avalúo de los bienes traídos de Supía y que pertenecían a García. Su valor se tasó en 47 pesos de oro y un tomín. Además, nombró a Francisco José de Foronda como defensor de los bienes del difunto para que se encargara de velar por la integridad de los mismos y la transparencia en el proceso de remate y disposición final. Así, con el fin de saldar las deudas, el alcalde mandó pregonar los bienes entre el 10 y 13 de agosto de 1702. “En la calle pública por voz de Juan, negrito, se pregonaron los bienes del negro García”, anotaba el alcalde. Finalmente, se remataron de contado a Francisco Antonio de Ibarra.

Un año después de la muerte del pardo Pedro García, el 19 de octubre de 1702, el alcalde Vicente de Salazar Beltrán ordenó como sentencia definitiva que se pagara el dinero a los dos acreedores y que lo que sobrase se fuera en gastos de justicia, papel sellado, tinta, avalúo de bienes y la alcabala al rey. No se sabe qué pasó con los bienes que ya tenía en Santa Fe de Antioquia, pues solo se remataron los que trajeron de Supía, pero ojalá que se cumpliera el resto de sus voluntades. Sus deudas debieron cobrarse por el defensor de los bienes, Francisco José de Foronda, y solo sabrá la historia si se cumplió íntegramente con su postrimera voluntad: “Que de todo esto que tengo, cobrándose, se saque cincuenta pesos y se entreguen a don Cristóbal Zapata, que los tenga para mi hija”. Así como los dos pares de medias de seda, las dos sortijas de oro, el limpiadientes de oro, el crucifijo de oro y la imagen de la Virgen de Chiquinquirá.

***

Pedro García murió sin ver de nuevo a su hija. Aunque no menciona su nombre, le preocupaba su futuro, ya que era menor de edad y quedaría sola, quizá huérfana —porque no da razón de la madre—, por eso, procuró dejarle bienes con Cristóbal Zapata, posiblemente alguien de mucha confianza, para que cuidara de ella y cuando alcanzara la mayoría de edad se los entregara. No obstante, queda sobre la mesa la posibilidad de que le robaran su herencia, aprovechando su minoría de edad, su orfandad y su pertenencia étnica. Superada la esclavitud, llegaba las nuevas vidas del liberto: el trajín de los caminos reales, la paciencia del modisto, la buena entraña del comerciante y la malicia del prestamista. Vino todo eso, y la muerte que escoge todas las rutas.

Etiquetas: Archivo Histórico de Antioquia , Felipe Osorio Vergara , historia , migración , Tobías Arboleda