Era el hombre más feliz en una ambulancia. Aunque no estaba enfermo, Diego iba en la parte de atrás con urgencia, con ansiedad de volver a Medellín después de diez años de lejanía. Mientras salía del desierto, pensó que era un tipo afortunado. Pocos entran y salen ilesos de la prisión más temida de Colombia. Al penal de Valledupar lo conocen como “la cárcel del cuchillo”, le dicen la Tramacúa, la Gorgona del siglo XXI. Salir sano y salvo de allá es una hazaña.

Cuando le notificaron que quedaba en libertad condicional, contuvo la felicidad para evitar una implosión. Le tomaron las huellas, las firmas, las fotos y, como solo había una ambulancia disponible, el comandante del establecimiento le pidió al conductor del vehículo que lo llevara a la terminal de transportes. Después de cruzar todas las puertas del perímetro de seguridad, Diego en sus adentros le gritó a ese sitio: “¡Hasta nunca, Tramacúa!”. Y salió victorioso de esa mole gris clavada en esa esquina perdida del país.

En la terminal de transportes de Valledupar reclamaría un giro que le hizo su familia y con ese dinero compraría los pasajes para regresar a su tierra. Le esperaban más de doce horas de carretera, casi 750 kilómetros. Llevaban diez minutos de camino cuando el conductor de la ambulancia frenó de repente, lo rodearon un par de motocicletas y cruzó algunas palabras, números y códigos con varios uniformados.

—¿Para dónde va? —preguntó Diego perplejo cuando notó que el hombre al volante estaba reversando.

—Me dieron la orden de regresar —respondió el conductor. Diego quedó frío en esa hoguera. No podía ser. Ya se había despedido del presidio y en cuestión de minutos estaba de vuelta, otra vez la Tramacúa estaba abriéndole sus rejas. “Dios mío bendito, no lo puedo creer. ¿Qué es esto?, ¿qué pasó?, ¿ahora qué hice”. Lo sacaron de la ambulancia y lo metieron a un calabozo. Nadie le daba respuestas. Para no perder la razón en esa espera, empezó a rezar el rosario. “Dios te salve, María, llena eres de gracia…”; oraba a media voz con los ojos cerrados para disipar tanta angustia.

***

Cuando era joven recibió propuestas del Ejército, de la Iglesia o del combo del barrio. En esa época, Diego encontró su lugar en la tribuna. Solo quería entregarse a un escudo, a una bandera verde y blanca, a su equipo verdolaga. Gracias al fútbol conoció la pasión, la fe, la aventura, la amistad, otra familia. Sintió por fin que pertenecía a algo, que era miembro de un espacio que lo esperaba cada semana. Asimismo, conoció en vivo y en directo, de frente y por la espalda, la violencia, la droga, el exceso. Se sentía como un toro de lidia, no podía ver nada rojo porque tomaba impulso, corría, embestía. Desbocado, reactivo, feral. Convertía cualquier espacio en un ring de pelea. Se hizo hincha del insulto, de la revancha, del puño. De los viajes solía volver con un ojo cerrado, con el pómulo morado, con la camisa rota o manchada de sangre, con una navaja escondida por si acaso.

El fútbol le programaba su tiempo. El Atlético Nacional era su punto de partida y su meta. Antes de ser barrista, Diego soñaba con ser marinero, navegar océanos, contemplar horizontes, andar de puerto en puerto. Pero a los quince conoció el estadio; a los diecisiete, la marihuana; a los veinte, la navaja; a los veinticinco ya era pirata. Así les decían a los integrantes del grupo más desadaptado a finales de los noventa. Lo conformaron los expulsados de todas las barras que formaban parte de la tribuna sur.

Diego terminó el colegio y trabajó como aseador de sofás, mecánico, mensajero, en oficios varios. Los empleos los perdía por ausente, por ebrio. Su prioridad era el Verde. Era tanta su fiebre que empezó a viajar para verlo jugar de visitante. Como no tenía dinero para financiar las excursiones, aprovechaba los peajes para montarse al escondido a mulas, camiones, planchones, containers, jaulas…: cualquier vehículo del cual pudiera colgarse.

El siglo XXI lo cruzó viajando. Su primera travesía en mula la hizo a Pasto en el 2000. Así conoció Neiva, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, Pereira, Manizales, Ibagué, Cali, Cúcuta, Tunja, Tuluá, Villavicencio, Barrancabermeja, Montería. Después de un periplo por Cartagena no pudo volver a salir, a gritar gol desde una gradería, a jugar con el mar, a casar peleas, a contar estrellas, a sentirse dueño de la carretera. La última década la pasó quieto, encerrado en dos prisiones. Tres años en Antioquia, siete en el Cesar.

***

Iba en el tercer misterio del rosario cuando un dragoneante interrumpió a Diego.

—Carmona, vamos, venga, yo lo llevo.

Le explicó que se había presentado una emergencia en un patio y necesitaban la ambulancia para un reo rebosado de sangre y con pocos signos vitales. Esta vez salió en moto y no se despidió de la cárcel, no le dijo adiós. Por prudencia, por miedo de tener que volver. Cuando por fin llegó a la terminal de transportes, la empresa de giros estaba cerrada. Le tocó esperar a que fuera el día siguiente para reclamar la plata y poder comprar el pasaje a Medellín.

Pensó en devolverse en mula, como en los viejos tiempos.

Cuando viajaba pegado de camiones, tenía que estar pendiente de cada segundo. Muchos compañeros perdieron la vida en el camino. A algunos los levantó un árbol, a varios los venció el sueño y los tumbó una curva, otros cayeron porque iban ebrios, algunos se tiraron en medio de un vuelo alucinógeno, a bastantes los acuchillaron otros hinchas viajeros. Ya no era ese joven de las aventuras. Lo que otrora era vértigo en ese instante era un riesgo que no valía la pena correr.

Ya no era el necio, la plaga, la papeleta, el buscapleitos, el hincha del Atlético Nacional que recorrió el país de estadio en estadio sin un peso, montando en mula, aguantando hambre, frío, peligro, sueño. Ese hombre de 35 años ya no era el mismo joven de ojos negros y pestañas largas que fue capturado el 13 de octubre de 2009.

***

El día que Diego condenó su futuro tenía puesta una gorra con el escudo del Atlético Nacional. En la cuadra de su barrio había otro hincha del Verde. Su carácter tenía mala fama, lo apodaron el Flaco. De él se decía que le pegaba a la mamá. La primera vez que lo vio fue en la mitad de la calle dándole patadas a una señora. Diego lo interrumpió con una seguidilla de golpes. Desde esa paliza, el Flaco lo buscaba con ánimo de bonche, en busca del desquite. Le mandaba razones, que la venganza era dulce como el aguardiente. Y como Diego se mantenía viajando casi nunca se lo encontraba. Pero cuando coincidían Diego lo ahuyentaba con temeridad, siempre estaba preparado para sacar pecho, mover la cabeza y palmotear. “¿Qué hubo?, ¿qué?, ¿qué quiere?, ¿qué se le perdió?”. El Flaco siempre se retiraba con una mirada de amenaza. Un domingo, Día del Padre, Diego llegó a la tienda de la esquina. Traía tos de tanto aguantar frío en la carretera.

—Por ahí está el Flaco buscándolo todo loco desde anoche —le advirtieron los vecinos.

—Ah, qué pereza, en un rato me abro —respondió.

Al mediodía apareció el Flaco en la esquina. Diego estaba sentado en la acera, junto a la puerta de una casa. El Flaco pasó por la calle del frente. Le ladró con la mirada, Diego le respondió con la suya, el Flaco se acercó escoltado por dos acompañantes que lo alentaban como a un gallo de pelea. Diego le soltó esta provocación: “¿Ya está decidido?, ¡hágale!, ¡dele!, ¡con toda!”.

Mientras cruzaba la calle, el Flaco sacó un cuchillo de cocina. Diego esquivó el primer golpe afilado con los tenis. Se paró y logró meterse en la tienda. Allá encontró refugio, los vecinos hicieron una barrera. Hubo un cruce de insultos, de afuera hacia adentro y viceversa. “Salga, deje de esconderse”, gritaba el Flaco, hasta que se cansó de esperar y partió.

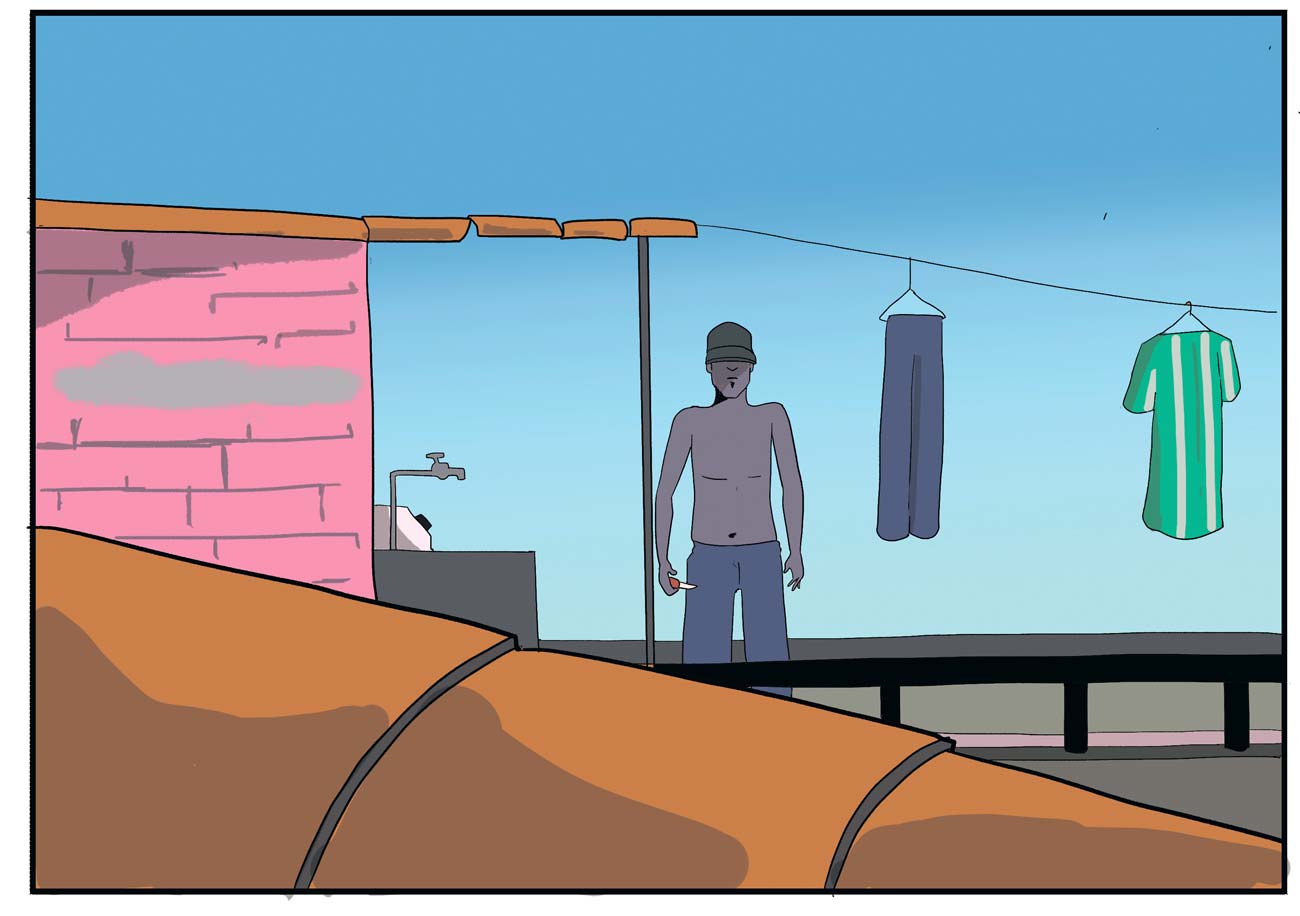

“Ya se fue, déjenme salir”, les dijo Diego a los que estaban en la tienda escudándolo. Apenas salió escuchó un grito que rompió el aire: “¡Cuidado!”. El Flaco estaba escondido, atento a su salida, iba directo a su espalda. Diego corrió. Se quitó la camisa, la envolvió en la mano, sacó su navaja y comenzó el duelo. El Flaco le tiraba y Diego le respondía. Ambos estaban calientes, las gotas de sudor y de sangre se las tragaba el asfalto. El Flaco lanzó un puntazo, Diego lo esquivó; el Flaco hizo un contragolpe, Diego lo rechazó, y, antes de otro movimiento ofensivo, Diego sacó un derechazo que le llegó directo al corazón. El Flaco lo miró, blanqueó los ojos y cayó bocabajo. En ese momento todo el corrillo se dispersó. Los escoltas del Flaco huyeron. Diego salió de la escena del crimen que había protagonizado. Entró a su casa tembloroso, se fue para la terraza. Lavó la navaja y la escondió entre un ladrillo del tejado. Empezó a fumar, a caminar de un lado a otro, tenía taquicardia, los pensamientos revueltos, no sabía qué hacer. La mamá de Diego subió llorando.

—¿Qué hiciste, Diego León?

—Nada, ma.

—¿Qué hiciste, Diego León?

—Relájese, tranquila. Yo no hice nada.

—Y si no hiciste nada, ¿por qué un policía vino a preguntar por vos?

—¿Qué?… Dígale que no estoy.

Su primer reflejo fue saltar al tejado y escaparse de techo en techo. Hasta que encontró un árbol, se trepó y ahí se quedó hasta que llegó la noche. “¿Estará vivo o muerto?”, pensaba. “Era su vida o la mía”, intentaba convencerse. “Me calenté”, “si no es con la autoridad, es con los del barrio”, “qué güiro tan hijueputa”, “me tengo que volar”. Y en esas horas de turbulencia planeó el itinerario de su fuga. Así como la primera vez que viajó sin un peso, se iría en mula hasta Pasto, cruzaría el puente internacional de Rumichaca, pasaría la frontera hacia Ecuador, luego a Perú y de ahí se perdería en una selva a vivir con chamanes unos años, mientras pasaba la calentura. No se escapó en ese momento porque estaba sin camisa, con cachucha, pantaloneta, sin billetera, salpicado por sangre ajena.

Regresó a la casa como un gato por el tejado. Ya era de noche. Entró a su habitación empinado, empacó en una tula una muda de ropa, agarró la billetera. Volvió a subir a la terraza. Ya estaba listo para volarse. Pero tanto silencio, tanta oscuridad, tanta soledad lo detuvieron. Bajó las escalas de nuevo. Entró con sigilo a la pieza de su hermana, después a la de sus padres, y no encontró a nadie. Era extraño tanto vacío. Se asomó a la sala y en el pasillo encontró la silueta de un cuerpo tirado. Era su mamá sobre el piso. Soltó su equipaje. Corrió hacia ella, le gritó, la movió, le dio golpes en el pecho como si fuera un salvavidas. Sintió terror. Volvió a gritarle, a moverla, a suplicarle que reaccionara. Hasta que abrió los ojos.

—Ma, ¿qué le pasó? —le preguntó nervioso. Ella solo lo abrazó y empezó a llorar.

—¿Qué hiciste, Diego León? —le reclamó al oído—. ¿Qué hiciste?

Diego guardó silencio.

—¡Entréguese!, ¡por favor!, ¡entréguese a la Policía! —le rogó.

—¿Qué creés, ma?, ¿que me voy a podrir en una cárcel? —le respondió angustiado deshaciendo el abrazo—. Prefiero una cárcel que un cementerio. No, yo me vuelo, yo me voy.

La reacción de doña Amparo fue jalarse el pelo con tanta fuerza que se quedó con un par de mechones en las manos. Le corría la sangre por la sien, por las mejillas, por el cuello. Mientras lloraba empezaba a arrancarse otro tanto desde la raíz. Diego, acostumbrado a riñas, golpes, accidentes, caídas, fracturas, no resistió ver a su madre arrancándose las canas.

—Pare, hágale pues, yo me entrego —le dijo Diego impresionado, desesperado, abatido—. Pare, me entrego ya, pero deje de lastimarse.

Doña Amparo se detuvo. Retomaron el abrazo y con un suspiro mutuo fijaron un pacto. Antes de llamar a un abogado, Diego llamó a un parcero de confianza para saber si de pronto el Flaco había sobrevivido.

—Parce, ábrase, que está es caliente. Ese man se murió.