III

Carvajal nació en el barrio San Fernando, en Cali, y se precia de haber desertado de un colegio tradicional en busca de otros credos más plácidos. “Soy de la calle”, dice, “la fotografía no se estudia, eso es innato”. Su primer contacto con una cámara fue a los diez años, con la Kodak 120, de formato 6 por 6, que su papá le prestaba después de mucho rogarle. Con ella capturaba a sus amigos y hermanos. Luego, a los quince, cuando vio el filme Blow Up, en el Teatro Aristi, le entró para siempre el arrebato de ser fotógrafo. No quiero estudiar más, declaró a su familia. Alarmado, el padre, por el pálpito de tener un hippie en casa, lo envió donde su amigo Teófilo Tamura, para que trabajara en algo. Y fue mensajero en ese almacén de repuestos. Tamura hacía parte de la horda nipona que llegó al Valle del Cauca atraída por la exuberancia de los paisajes que describe Jorge Isaacs en su novela María, para esos días recién traducida al japonés.

Sin haber terminado estudios, Eduardo luego entró a trabajar con Jorge Jurado en el departamento de Biología de la Universidad del Valle, al que la Fundación Rockefeller había donado microscopios y cámaras con lentes de aproximación asombrosos para enfocar la vida a escala diminuta. Y aunque los experimentos le fascinaron, a la salida de allí, en la calle, veía especímenes en disturbios, con pancartas, a otra escala, tan enérgicos como los microbios bajo un reactivo, y dignos de una instantánea.

Con los ahorros de esos primeros empleos, la Rata pudo comprar su primera cámara, una Praktica, a Gertian Bartelsman. “Era una cámara de la RDA, que venía con un lente ruso y era tan pesada como el socialismo”. Con ella dejó de ser retratista familiar para volverse un reportero de la fauna citadina.

Cuando el padre supo que la decisión de su hijo no tenía vuelta atrás lo llevó de visita donde los viejos fotógrafos de Cali, como Armando Acevedo, primo de los que habían hecho los primeros noticiarios de cine en Colombia.

“Uno como joven no hacía sino chuparle la sangre a esos viejos”, dice, “me pareció interesante ver a ese señor echándole ripio de lápiz o de papel carbón alrededor de los ojos a la modelo, como al estilo Nosferatu, así suavecito con los dedos y luego cambiando el ángulo de la cámara. Pero, huevón, yo ya conocía el mundo del maquillaje en el teatro y me parecía hasta inaudito que ya en esa época una modelo se dejara echar papel carbón en la cara”. Y no bien termina su evocación, la Rata desgrana su risotada zumbona.

El otro fotógrafo que le atrajo fue Jorge Tello, que regentaba un estudio y una anticuaria en el mismo local. Operaba cámaras panorámicas que rotaban para lograr copias únicas del negativo sobre el papel y tomar grupos amplios de gente y paisajes de 180 grados de la ciudad.

“En esa época fui muy amante de la arqueología urbana. Recuerdo que mi papá y yo caminábamos por el centro y cuando fuimos donde Tello, me impresionó una foto cuyo original todavía conservo. Es del cráter que dejó la explosión con dinamita el 7 de agosto de 1956. La teoría de este hecho es que había una conspiración contra la dictadura de Rojas Pinilla y que el ejército estaba dividido; de modo que el general ordenó a los militares contradictores que se acantonaran en la estación del ferrocarril, en la 25 entre primera y segunda. Los soldados durmieron allí, y la dinamita que vino de Buenaventura, más de veinte camiones, acabó con todos los oponentes. Nunca se supo la cantidad exacta de muertos que hubo porque esa parte de Cali la componía una población flotante, de residencias de campesinos y gente que venía a mercar por esos días, mucho prostíbulo y mucha cantina. Solo quedó una pequeña cruz como recordatorio y esta foto del cráter de mi maestro Tello”.

Al caminar por el Puente Ortiz, el joven Carvajal veía a los fotógrafos callejeros que capturaban a los transeúntes, les entregaban papelitos para que otro día fueran a mirar los contactos de los negativos a una oficina. Si a alguien le gustaba la foto, pedía una versión ampliada y la compraba. La escena llamó su atención porque las cámaras que usaban esos retratistas casuales eran marca Leika, con sistema de cortinilla, silenciosas y versátiles. Las había hecho famosas el padre del reporterismo gráfico moderno, Henri Cartier-Bresson, y era la cámara que Carvajal soñaba tener y que solo obtendría años más tarde, en una prendería, y la que usaría siempre, con un lente 135, desde 1973.

IV

En una casona de dos pisos, del barrio La Merced, en el centro de Cali, Hernando Guerrero fundó en 1970 Ciudad Solar, una suerte de comuna artística, con ecos de Mayo del 68, del nadaísmo, el hipismo y tendencias políticas que iban desde la izquierda obrera hasta el anarquismo utopista, todas unidas por la rebeldía y las ganas de hacer arte o tan solo de ampliar las puertas de la percepción con cualquier estimulante, incluido el rock and ron. Pasar por allí era un ritual para los pibes que venían del Cono Sur y para los gringos rubicundos que bajaban del norte; tenía una galería de arte, curada por Miguel González, una tienda de artesanías, dormitorios para artistas en la planta superior, y un cineclub de medianoche, en el patio central, donde Andrés Caicedo proyectaba desde wésterns hasta cintas francesas de culto. La Rata fue allí, en 1971, para fundar un laboratorio de fotografía, junto con Gertian Bartelsman y Diego Vélez. Vivían la fiebre de los momentos iniciales de ser fotógrafo y, aunque ya había trabajado con eso en Univalle, fue allí donde aprendió a hacer los químicos y a revelar. Copiaban, hacían ensayos en el cuarto oscuro e intentaban hacer trabajos comerciales pero fracasaron. Fue entonces cuando conoció a amigos carnales Carlos Mayolo, Luis Ospina y Ricardo Arbeláez.

Por esos días del 71, Caicedo y Mayolo, preparaban el rodaje de su película Angelita y Miguel Ángel, e invitaron a la Rata: “Empecé ayudándole a Andrés con el casting. Él quería a una niña que le gustaba mucho y que iba bastante al cineclub. Era en verdad linda. Finalmente no funcionó, pero él mismo buscó su actriz, Pilar Villamizar, y comenzamos a rodar. Yo al principio fui a cargar algún trípode, como todero, con la curiosidad de ver cómo era eso. Desde el primer día de rodaje me pareció increíble. No tenía sentido que si yo estaba aprendiendo fotografía y estaba al lado de dos amigos haciendo una película, no hiciera nada para documentar ese trabajo. Al segundo día llegué con mi cámara y empecé a tomar fotos sin parar”.

En las fotos aparece Caicedo, motilado para encarnar el rol de policía. Venía de hacer teatro con Enrique Buenaventura y se le notaba algo desmesurado en su rol de director en ciernes. Aprovechaban que tenían de productor a un judío dadivoso, gerente de Laboratorios Squibb, Simón Alexandrovich, cinéfilo, que llevaba a almorzar a todo el equipo en un Dodge Dart a Los Turcos, el legendario café de los intelectuales vallunos. Como se sabe, la película quedó inconclusa, por discrepancias entre los realizadores, pero gracias a ella, la Rata debutó en su oficio y capturó para la memoria la primera aventura en celuloide de aquel Caliwood.

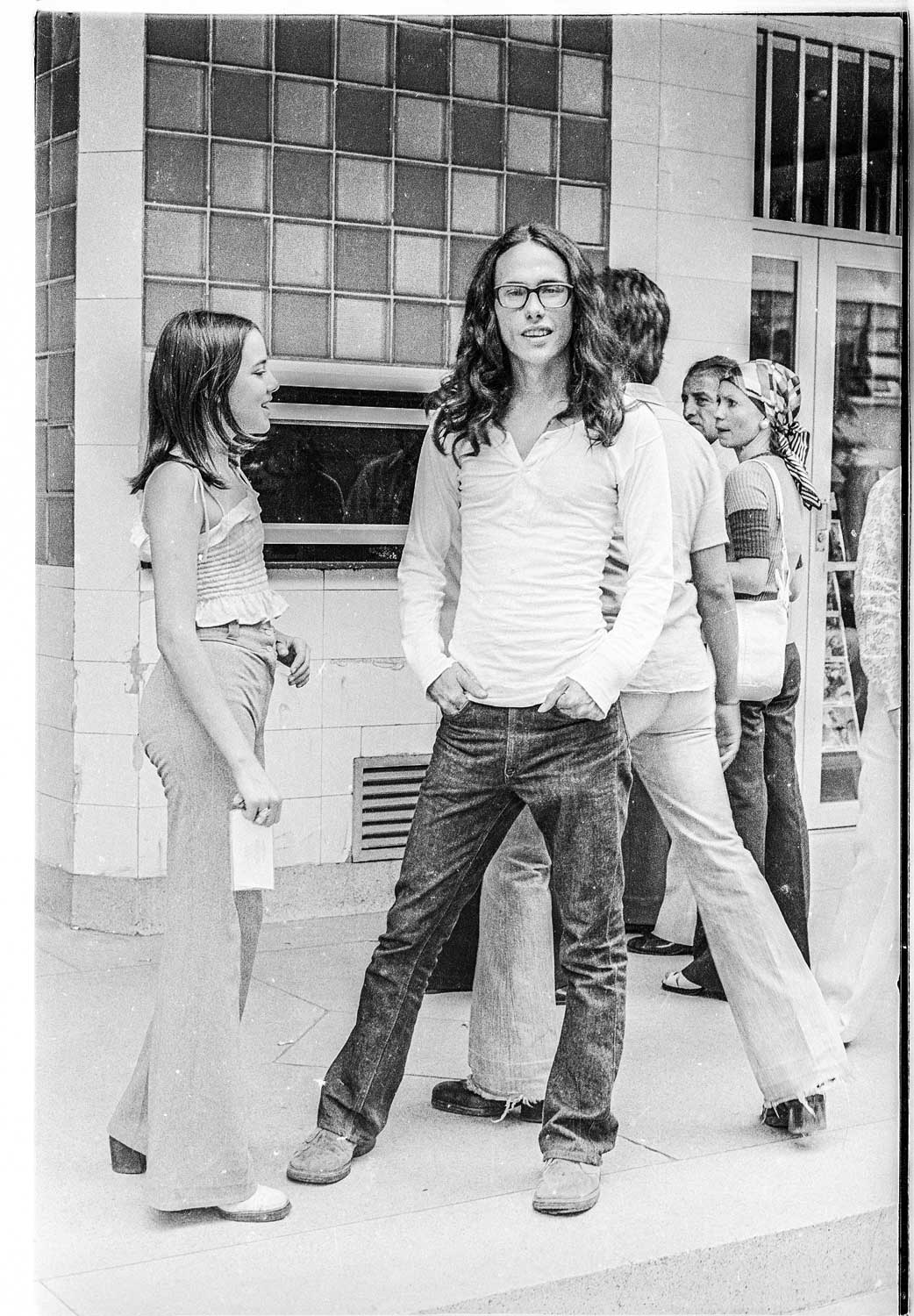

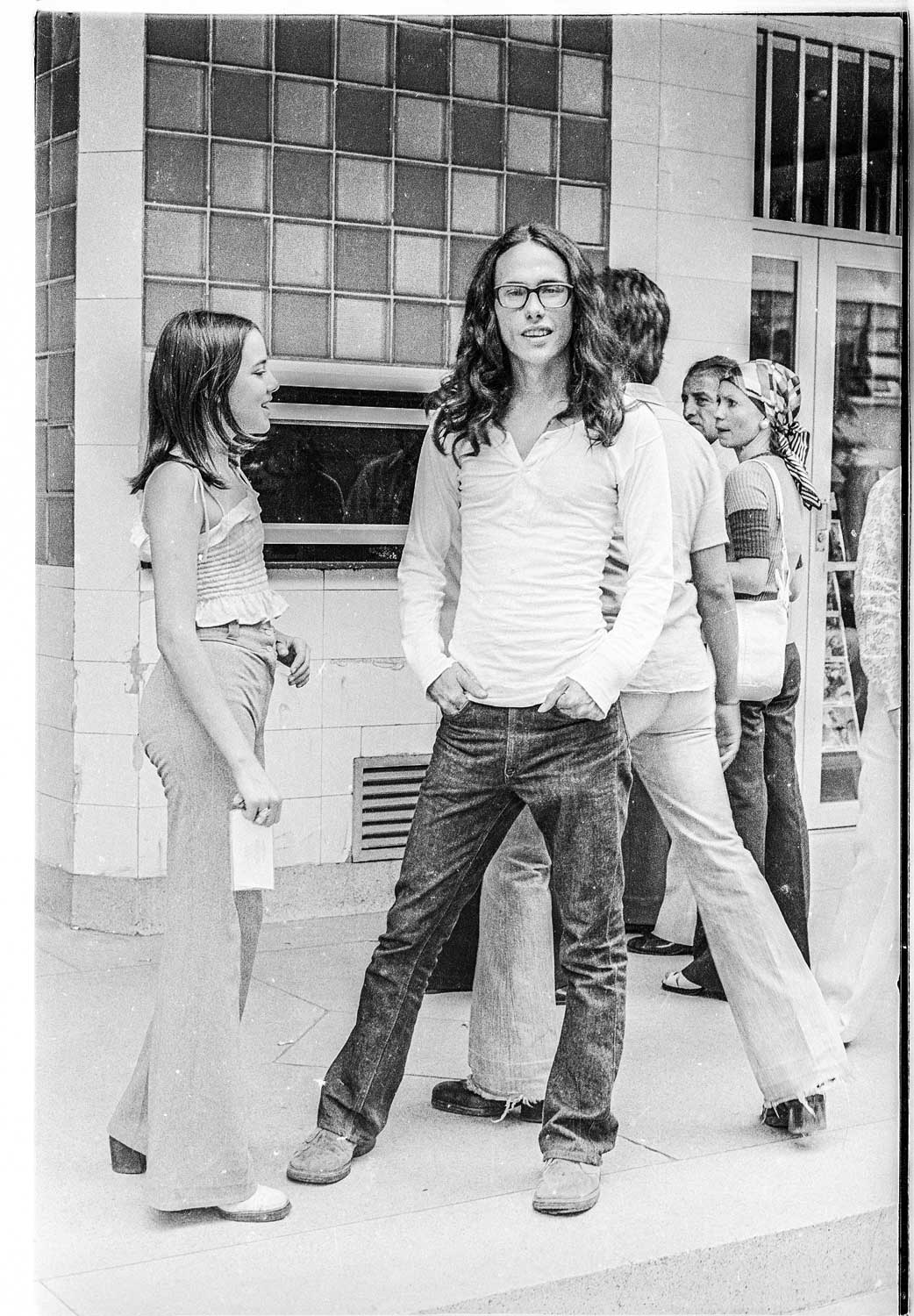

Andrés Caicedo en el Cine club de Cali, 1974.

V

Ciudad Solar, agitada por las disputas dogmáticas de la izquierda más radical hizo que el curador de arte, los fotógrafos y cineastas pusieran pies en polvorosa antes de que la purga estalinista los salpicara. “El marxismo de ese momento”, apunta Carvajal, siempre con sorna, “era un tósigo peor que la quimioterapia”. Hasta Carlos Mayolo, quien había militado en la Juventud Comunista y filmado documentales iconoclastas, se sumó al éxodo. La Rata, por supuesto, siguió el instinto de su especie de abandonar el barco a tiempo, junto con Ospina. Ambos le vendieron el alma al diablo capitalista de Hernán Nicholls, el dueño de Nicholls Publicidad. Fue en esa agencia donde descubrieron que hacer cuñas era no solo un empleo lucrativo sino que les permitiría acceder a equipos y película virgen inalcanzables. Mayolo tuvo la cautela de pedir más latas de celuloide que las necesarias para rodar, verbigracia, un comercial de Colgate, y hacer obra con los sobrantes. De ese modo rodaron parte de sus piezas como Oiga, vea (1971), Cali de película (1973), y Agarrando pueblo (1977), obras revulsivas, críticas y siempre jocosas contra el establecimiento. En estas, Eduardo Carvajal se involucró más allá del registro en la foto fija, como actor y camarógrafo. Aparece rebelado y revelado, de camiseta clara, greña larga, a la usanza setentera, con los ademanes diligentes, del veinteañero más que inquieto, que vibra con el trajín, ante y detrás de la escena.

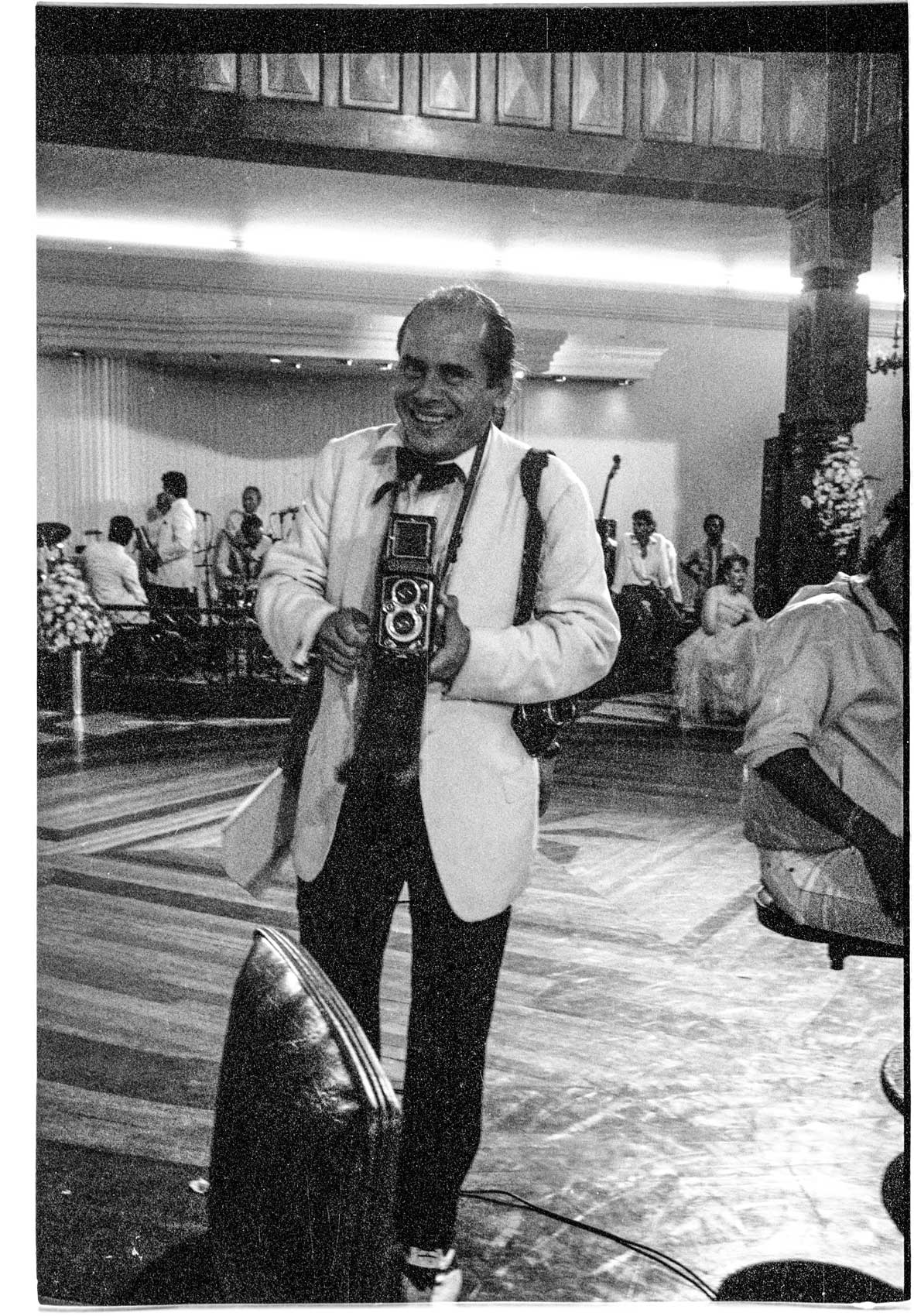

También en la agencia Nicholls conocería a Fernell Franco, quien, como reportero gráfico del diario Occidente durante la época de la violencia bipartidista, debió cubrir las masacres del norte del Valle y tomar las fotos sin mirar los cadáveres. Le enseñó muchos trucos, era el fotógrafo de los suburbios, de las galladas de esquina, de los cafés y de los prostíbulos. Con él, Oscar Muñoz y Humberto Valverde, la Rata hizo safaris fotográficos; también con Néstor Almendros y Barbet Shroeder, por el sur del país, cuando este último tenía la obsesión de hacer una película sobre Colombia, pero solo tenía dos cosas: el título, Machete, y una imagen de los disturbios del 9 de abril. De niño, Barbet vio desde un balcón a un hombre que arrastraba una nevera robada, poco antes de que llegara otro y lo decapitara. La película no se hizo, pero dos décadas más tarde filmarían otra, basada en una historia de Fernando Vallejo, La virgen de los sicarios (2000). En esta, Eduardo actuó de taxista y se asoció como productor. Algunas escenas, por su crudeza, debieron rodarse de forma clandestina.

VI

Hemos visto las fotos de Andrés Caicedo, tomadas por la Rata Carvajal, tantas veces y en tantas partes que hasta pensamos si el halo póstumo de este mito juvenil de las letras hubiera sido igual sin esas imágenes. Además pareciera que el fotógrafo hubiera seguido las pisadas esquizoides del personaje durante años, pero no fue así. Además de las que le tomó en el rodaje de aquella cinta inconclusa, Angelita y Miguel Ángel, Carvajal solo hizo unas cuantas más del escritor con un sombrero de mago y, las más célebres, 36 disparos a la entrada del teatro San Fernando, donde funcionaba el Cine Club de Cali, los sábados, a las doce y treinta del día.

Eduardo cuenta que las fotos se las pidió el propio Andrés. Estaban en la oficina de Nicholls donde ambos trabajaban, un viernes, al final de la tarde, cuando él tenía el aire de los malos presagios, “ya varias veces le habíamos oído el cuento del suicidio. Me pidió que llegara dos horas antes de la proyección. La frase era perentoria: necesito esas fotos. Por eso le hice caso y madrugué al día siguiente, con la Nikon de la empresa”.

Esa mañana la Rata entendió que el otro había pensado sus imágenes, sin gente al fondo, ni público novelero. Quedaría solo con la entrada del templo del cine detrás de él. Andrés empezó a hacer esas poses irreverentes, llevándose la mano al bulto o enarbolando una cerveza Póker como si fuera la llama de la libertad. Obturó para la posteridad, sin saber que varias de ellas se estamparían en camisetas, carteles y hasta en billeteras como parte de la imaginería popular de ese James Dean de Caliwood.

Pero Carvajal no solo ayudó a la beatificación de Caicedo sino que en vida fue su cofrade en las labores del Cine Club. Le ayudaba a imprimir los esténciles del boletín donde se reseñaba la película; en su moto reclamaba las latas de las películas en la terminal o las movía entre un teatro y otro, cuando había que esperar a que terminaran de proyectar un rollo en una sala y arrancar a toda para el otro cine donde lo esperaban, en una carrera contra el tiempo, escena que Andrés retrató en el personaje en bicicleta de su película. Por esos roles, la Rata nunca obtuvo un crédito, tampoco por atender la taquilla y tolerar los dilemas de varios espectadores que preguntaban, antes de comprar la boleta: Ve, ¿la película es a color o en blanco y negro? Si era la segunda opción seguramente no entrarían, como los elegidos, en penumbra, al reino de los sueños.

El Andrés que conoció Eduardo casi nunca se quedaba conversando largo rato con alguien, “no sé si porque era tartamudo, pero siempre estaba yéndose, no parchaba, y cuando uno quería que le contara algo, se defendía con su frase de batalla: Yo más bien te, te escribo”.

VII

En Agarrando Pueblo, de 1977, Eduardo hizo su primer papel secundario. Aparece en el rol del camarógrafo que roba imágenes de muchachos de la calle para venderlas en el exterior, un vampiro de la miseria a todo color. Por las verdades que muestra este falso documental se volvería un filme de culto y daría origen al término pornomiseria.

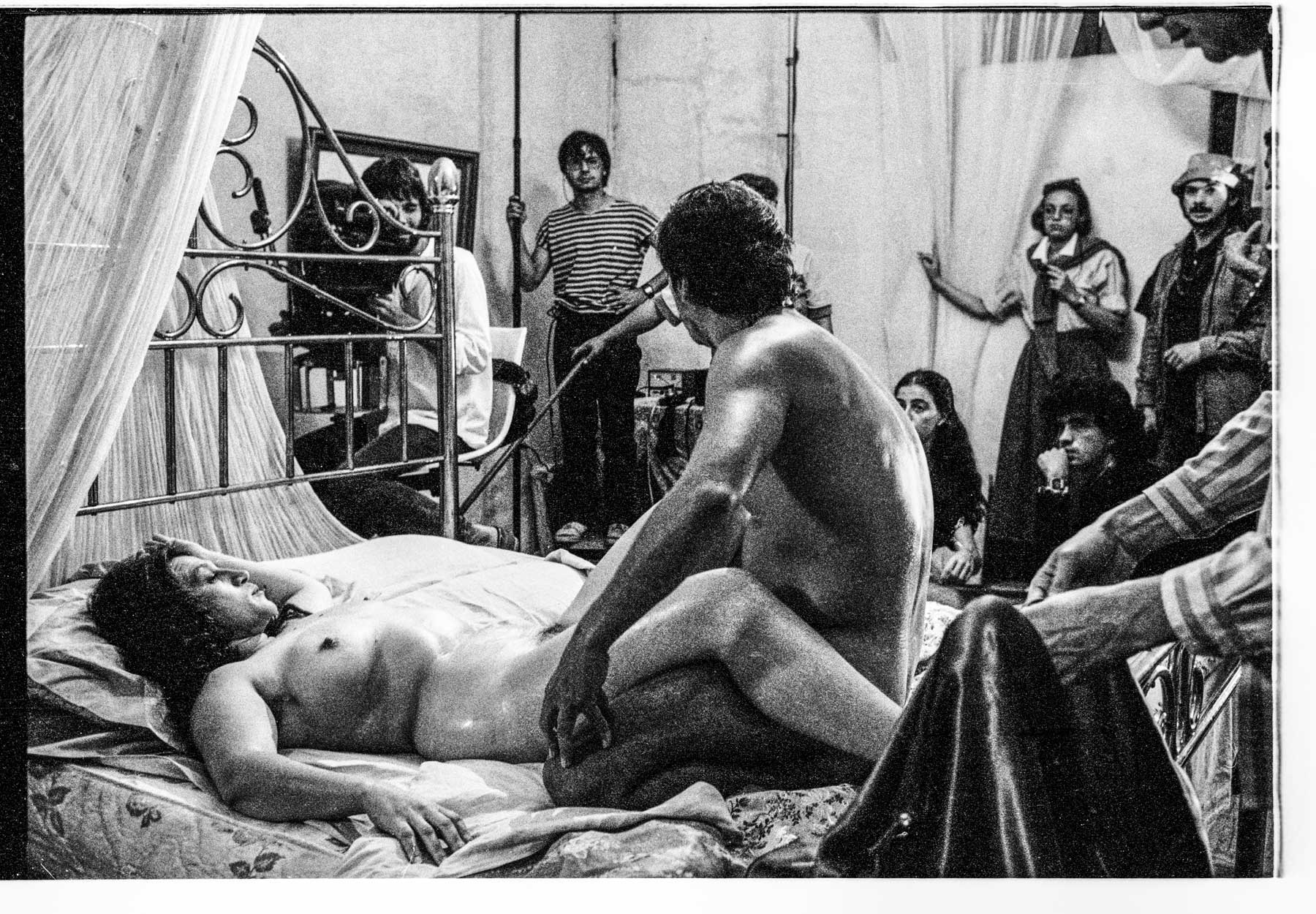

Después de esos devaneos iniciales, en varios cortos del grupo, en 1982 la Rata hizo fotos en Pura Sangre, de Luis Ospina, inspirada en la leyenda urbana de Adolfo Arbeláez, un magnate caleño aquejado de una extraña enfermedad que le obliga a hacerse constantes transfusiones de sangre. Se la provee un macabro grupo que secuestra víctimas en los mangones de Cali. Esa fue la primera cinta con presupuesto estatal, donde pudo ver más de sesenta técnicos trabajando detrás de escena, con una parafernalia de equipos: espejos, lámparas de neón, filtros y tramoyas que supo usar como ambiente gótico. A menudo vemos en sus fotos escenas que nadie vio en la película porque él las crea, con los actores, en el tedio de la espera, mientras se ponen luces, se maquilla o se ensayan detalles.

Los filmes colombianos de los ochenta, como Carne de tu carne (1982), aún tenían dificultades técnicas para registrar el sonido, de modo que el cliqueo de la Rata no se alcanzaba a oír; podía merodear con su Leika muy cerca de la gente y del equipo, aunque sufría por la cicatería de los productores que le daban tres rollos para doce o catorce horas de rodaje. Y como le pedían que tomara fotos a color, él usaba otra cámara solo para cumplir con ese compromiso, al tiempo que hacía las suyas en blanco y negro.

La marca de la Rata tiene que ver con el uso de un lente 135, pues el de 50 milímetros o lente normal nunca le gustó porque hacía ver a todo el mundo como un sapo. Jamás disparó un flash. Lo suyo es ver a los humanos en claroscuro, incluso más oscuros que claros. Por eso tiene a mano, en su panteón, a Manuel Álvarez Bravo, Leo Matiz o Sebastião Salgado.