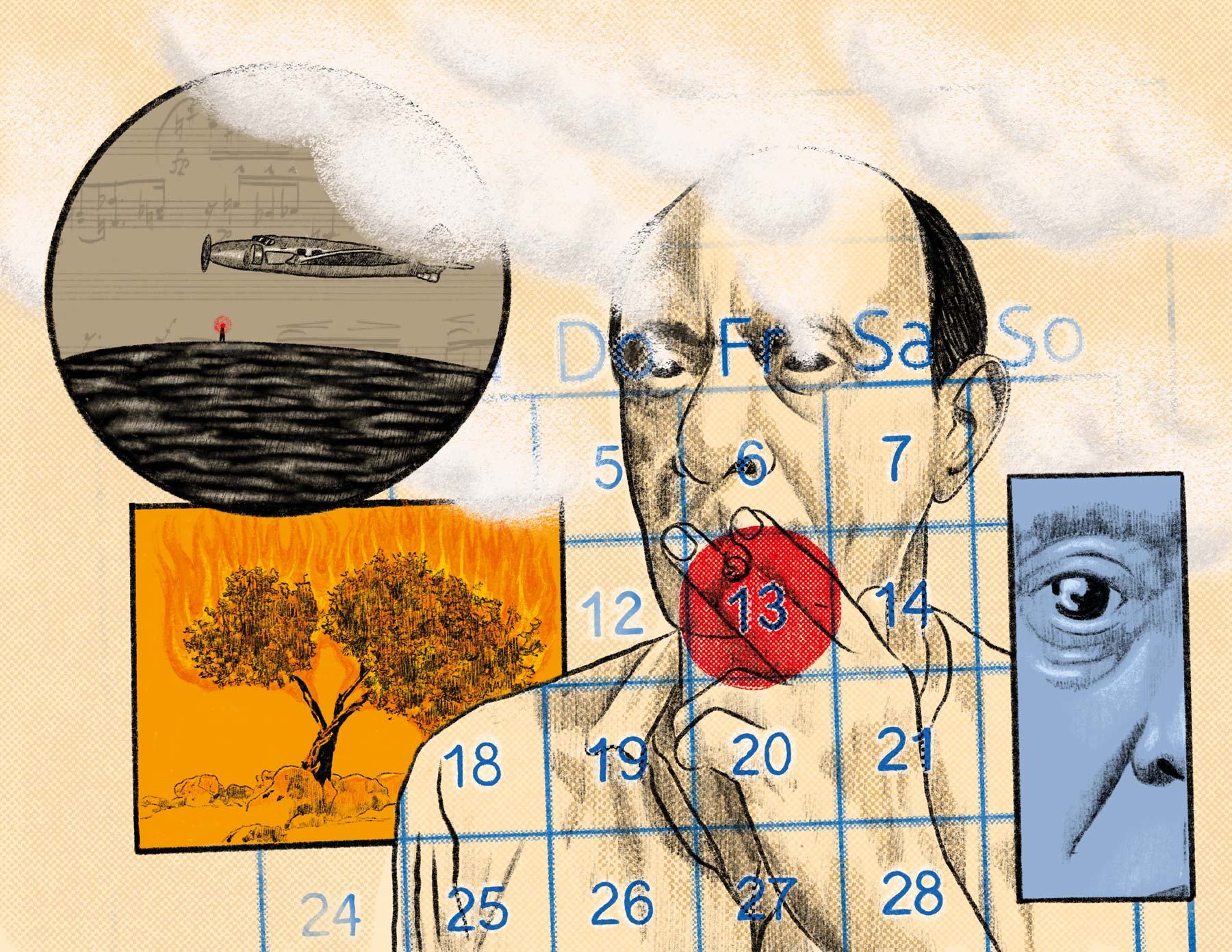

El día que Arnold Schoenberg cumplió 66 años fue un día feliz. Finalmente había terminado los 65. Tenía trece años de tranquilidad por delante. Trece, veintiséis, 39, 52, 65, años todos terribles, múltiplos de trece en los que existía un peligro inminente. Peligro quién sabe de qué, peligro de todo. Pero por el momento estaba a salvo, hasta que cumpliera 78.

Schoenberg le tenía terror al número trece. Tuvo la mala suerte de nacer un día trece. Trece de septiembre de 1874. Al menos fue un domingo y no un viernes. Tuvo incluso la peor suerte de haber nacido en un mundo que se desbarató, que colapsó. La ironía es que él mismo era, en cierto sentido, el destructor de una parte de ese mundo. Nació en Viena, cuando Viena era la capital del imperio austrohúngaro y cuando el imperio austrohúngaro era una potencia. Pero luego de la Primera Guerra Mundial el imperio ya no existía y el mundo era un lugar completamente diferente.

Imagínense la Viena de principios del siglo XX, el centro cultural del mundo. La ciudad de Mahler, Freud, Klimt, Wittgenstein, Adolf Loos, Stefan Zweig, Theodor Herzl. Durante un breve periodo en 1913 vivieron allí, a pocos kilómetros unos de otros Hitler, Trotski, Tito y Stalin. En ese lugar del mundo y de la historia vivía también Arnold Schoenberg y él mismo era uno de los líderes de la modernidad.

Viena era, sin lugar a dudas, la capital musical del mundo occidental, un mundo en el que en los últimos tres siglos había reinado la música tonal, con reglas establecidas que todos los compositores seguían y que eran inquebrantables. Toda la música tenía un centro tonal, un sonido al que siempre se volvía dentro de una misma pieza. Por poner un ejemplo sencillo pensemos en la canción del cumpleaños: Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños peranita, cumpleaños feliz. Lo que está en negrilla está afinado en el centro tonal, que domina durante toda la canción y al que siempre se vuelve. Hasta que llegó Schoenberg a romper con todo, a cambiar las reglas, abriendo las puertas a la eliminación del centro tonal. Se inventó el sistema dodecafónico, que usa los doce sonidos de la escala cromática (las siete notas: do, re, mi, fa, sol, la, si, más los cinco semitonos que hay entre ellas, que son do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido) en igual medida dentro de una pieza musical. Esto hace que no haya un tono que prevalezca dentro de una composición, como en la canción del cumpleaños. De repente la música podía sonar “mal”, o más bien lo malo se volvió una cuestión de gusto y no de regla estética. No es exagerado decir que Schoenberg cambió completamente y para siempre el rumbo de la música.

Es extraño pensar que las figuras que han transformado el curso de la historia son también personas. Con alegrías y tristezas mundanas, con aflicciones corrientes, a quienes también les duele el estómago de vez en cuando, hacen chistes malos o les alegra encontrarse un billete escondido en un bolsillo. Es extraño pensar además que un personaje como Schoenberg tuviera un miedo irracional al número trece y que ese miedo creciera con el tiempo. Fue soldado en la Primera Guerra Mundial, vivía en Alemania en 1933 cuando los nazis subieron al poder y tuvo que escaparse. Enviudó y volvió a casarse. Tuvo dos hijos de su primera esposa y otros tres de su segunda. Casi a los sesenta años emigró a Estados Unidos y se encontró teniendo que empezar una nueva vida, en un nuevo país, con un nuevo idioma y buscando un nuevo trabajo. Todo esto mientras inventaba y desarrollaba una nueva técnica de composición musical completamente revolucionaria. Y aun así vivía con miedo del número trece. Estaba convencido de que iba a morir a una edad múltiplo de trece. En sus anotaciones musicales no escribía el número trece, del 12 pasaba al 12a. Cambió la ortografía de la palabra Aaron en su obra Moses und Aron, le quitó una A al nombre para que la suma de sus letras diera doce y no trece.

Cumplir 66 años fue un alivio, la garantía de trece años más de vida. Pero Schoenberg estaba equivocado, vivió con miedo a los años que no eran y solo se dio cuenta al final. Cuando cumplió 76 un astrólogo le dijo que justo ese era un año de gran peligro porque sus cifras sumaban trece, 7+6. No eran los años múltiplos de trece a los que hubiera tenido que temer, era a los años cuyos números sumados dieran trece. Le llegó esa advertencia para la que no estaba preparado y uno se lo puede imaginar descubriendo el horror, haciendo cuentas y revisando su vida bajo esa otra cara del número trece.

El primer año en la vida de un hombre en que las cifras de su edad sumadas dan trece es 49, 4+9. Un mes después de haber cumplido 49 murió su esposa Mathilde y un mes antes de cumplir cincuenta él se volvió a casar. El segundo año en que las cifras suman trece es 58, 5+8. A sus 58 años los nazis subieron al poder y Schoenberg lo perdió todo. Estaba en la cima de su carrera como compositor, era el director de la clase maestra de composición de la Academia de las Artes de Prusia y de un momento a otro todo cambió. Estaba de vacaciones en Francia cuando le advirtieron que no regresara a Alemania, que si lo hacía lo más seguro es que no volvería a salir vivo de allí.

Luego llegó a su año 76, 7+6, el trece de septiembre de 1950 y solo quería que pasara ese año rápido para salir de esa cifra maldita. En julio de 1951 a dos meses de cumplir 77 sucedió lo peor, el día trece del mes cayó un viernes. Viernes trece. Schoenberg se quedó todo el día en casa, en cama, para prevenir cualquier accidente. A medida que pasaban las horas se sentía más deprimido y temeroso, y entró en un estado de aflicción y abatimiento tal que su esposa llamó al médico. El viejo compositor solo esperaba que dieran las doce para que el día terminara. Los minutos parecían eternos y el tiempo estancado en ese día terrible. Pero ya nada se podía hacer, la fuerza del trece no se podía detener. El poder de los números sobre el alma, el cuerpo y la mente de Schoenberg era una corriente desbocada que llevaba toda su vida creciendo y ahora era imparable. Quince minutos antes de la medianoche su garganta se cerró, su corazón dio un vuelco y el movimiento final de su vida se completó. Nació un día trece y murió un día trece.

Tal vez el trece fuera su centro tonal. Un centro tonal del que siempre intentó escapar en la vida y en la música, que tal vez fueran la misma cosa. Su vida recorrió muchos caminos pero al final esos caminos conducían al mismo lugar donde todo empezó.

La vida siguió su curso y el método revolucionario de Schoenberg también se volvió norma. Luego vinieron otras revoluciones. Y su obra siguió siendo amada y detestada y estudiada. Y sus hijos tuvieron hijos. Y en una de esas vueltas de la vida su nieto Randol (anagrama de Arnold) Schoenberg fue el abogado que dio una espectacular batalla legal de casi una década contra el gobierno austriaco en favor de Maria Altmann para recuperar varias obras de Klimt que fueron robadas a su familia por los nazis. Un Schoenberg recuperando algo de lo que la guerra había arrebatado. El nieto tocando una nota más en la sinfonía de su abuelo, la sinfonía de un mundo perdido.