Archivo restaurado

Universo Centro 054

Abril 2014

Universo Centro 054

Abril 2014

Por MARÍA ISABEL NARANJO RESTREPO

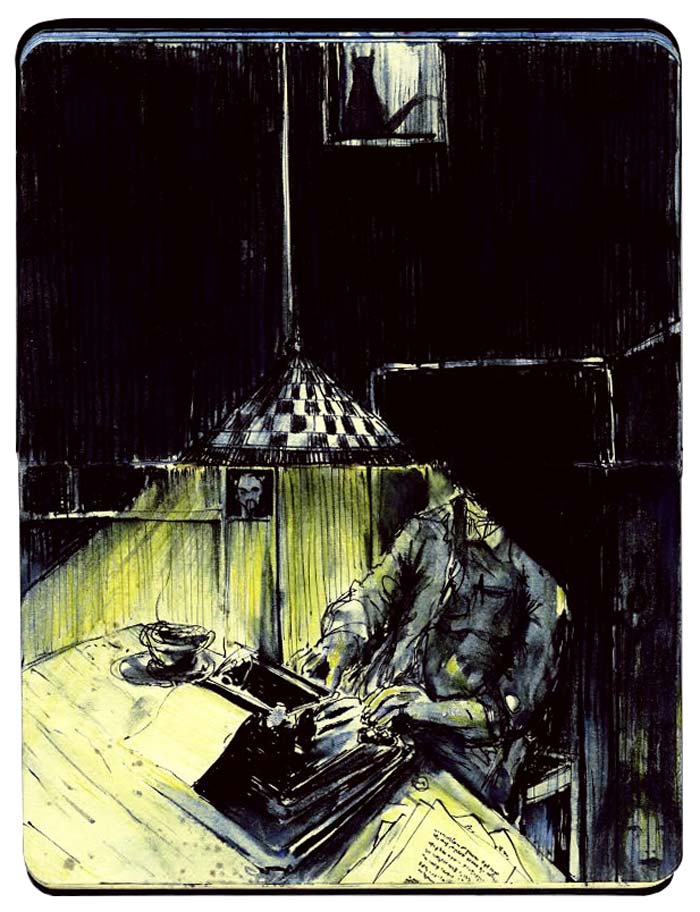

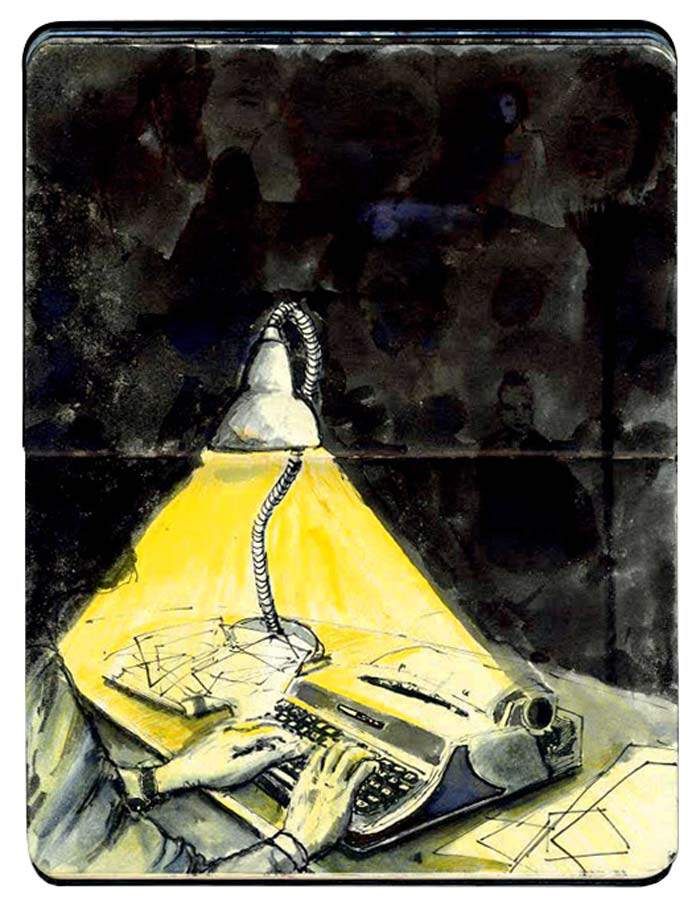

Ilustraciones de Cachorro

Llevo un año detrás de él. Seis correos electrónicos y cinco llamadas han hecho posible que hoy, 18 de diciembre de 2013, tengamos una cita para una entrevista: “4:00 p.m. Café Luna Lela”. Estoy sentada a unos metros de la entrada del café, pasando la calle, en una de las bancas del Park Way, un parquecito lleno de árboles y tranquilo como su barrio: La Soledad. Me siento esperando a un viejo conocido y de pronto pienso ¿cómo voy a reconocer a Fabio Castillo? Solo se me viene a la mente una foto borrosa que aparece en la solapa de su libro Los jinetes de la cocaína, donde se ve a un hombre moreno luciendo esa barba poblada que acostumbraban los intelectuales de los ochenta, con unas gafas de marco grande. Pero esa es una imagen de cómo era él antes de salir en el primer avión con destino a ninguna parte, huyendo de la ira de los carteles de la droga.

***

La primera vez que escuché hablar a Fabio Castillo fue una mañana de junio de 2012 en La W. Ese testimonio me hizo recordar un correo de Alberto Donadio en el que me aconsejaba dar con el escondite de Fabio, un periodista que, según él, Guillermo Cano apreciaba como si fuera un hijo y que sustentaba todo lo que él escribía en los editoriales. “No sé dónde conseguirlo, pero es una voz que no se puede olvidar”, decía el correo. Decidí entonces buscarlo un mes, dos meses, tres meses, seis meses… hasta hoy.

Llamé a algunos amigos que podrían conseguirme algo, un mínimo dato. Me confiaron tres correos a los que escribí pero rebotaron automáticamente con el mensaje Delivery… Luego acudí a una asociación de periodistas de investigación donde me dieron un nuevo correo que no vino sin el consabido: “No tenemos ni idea de dónde pueda estar”. Lo envié con la retahíla que tenía preparada y cuatro días después apareció en mi bandeja de entrada: “El periodismo de investigación está en crisis porque de tiempo en tiempo tiene que huir de las amenazas de los culpables en las investigaciones, y del miedo por compromiso de los dueños de los medios. Será un placer hablar contigo cuando te apetezca. Fabio. PD: ¿Quién te dio mi correo?”. Esa posdata me hizo reír. No fue tan difícil desenterrarlo.

***

Fabio Castillo llegó a El Espectador en septiembre de 1979. Con veinte años recién cumplidos ya tenía un premio Simón Bolívar, una escuela de libertad en El Siglo y se intuía en sus temas un sentido de la justicia que más tarde lo llevaría a enfrentarse cara a cara con los narcotraficantes de Colombia. Ese carácter fue determinante para unirlo a la lucha que desde el periodismo y la plaza pública hicieron Guillermo Cano, Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán Sarmiento y Manuel Gaona Cruz. Con ellos (y luego sin ellos) emprendió una lucha solitaria en alianza con seres anónimos que arriesgaron su vida para aguarles la fiesta a los narcotraficantes en su pretensión de llevarse por delante la democracia, arrodillando a medio país con su dinero y matando al otro medio con sus bandas.

***

Juego a adivinar cómo es el hombre que va a llegar a la puerta del café. ¿Será acaso ese de pelo blanco, saco y corbata que acaba de cruzar la calle? Así me la paso durante diez minutos sin atinar con nadie hasta que alguien sube la escalera que conduce al café y llama: “Alo”; “Sí, hola, soy Fabio, estoy en la puerta esperándote”. Es un hombre mediano y tiene unos cincuenta y cinco años, ya no tiene la barba negra y abundante, y su pelo grisáceo delata que han pasado casi treinta años desde la foto que recuerdo. Paso la calle. Él abre sus brazos en señal de bienvenida y entramos al café.

Fabio, podríamos comenzar por…

Comprar una grabadora buena (lo dice en tono de chiste y sonríe).

¿Le parece que mi grabadora no sirve?

Pues no le veo el IVA y de pronto es de contrabando.

Pues de pronto sí porque la compré en Monterrey ¿Lo conoce?

¿Monterrey, México? Sí.

No, el centro comercial de Medellín.

Ah, no, si es de Medellín es de contrabando.

¿Usted dónde nació?

No. (Ese “no” es enfático, duro, y se pone en medio como un muro que hay que derribar). Yo no hablo sino de temas estrictamente profesionales, de temas personales absolutamente nada.

¿O sea que tampoco habla de su exilio?

Ah, no pues sí, pero salí al exilio y ¿qué?

Siendo así, hablemos del momento en el que llega a El Espectador. ¿Por qué llegó precisamente a ese diario?

El tema de don Guillermo era el mismo de Álvaro Gómez Hurtado: la justicia. Él tenía allí a Óscar Alarcón, el que cubría mis fuentes; pero estaba estudiando derecho en El Externado y no tenía casi tiempo; mejor dicho, yo lo mantenía chiviado y salíamos con la noticia El Tiempo o El Siglo, y don Guillermo le decía: “Óscar ¿qué pasó?”; y él: “ay es que yo estaba en un parcial” (se ríe). Pero don Guillermo apoyaba mucho a la gente para que estudiara, y en lugar de fregar a Óscar, le dijo: “pues convenza a Fabio para que se venga”. Así que me llamó: “Fabio, don Guillermo Cano pregunta si usted se vendría a trabajar a El Espectador“. Y yo le respondí: “pues poderoso caballero es don dinero ¿no? Cuente a ver de qué estamos hablando”. Y así fue como empecé a trabajar en El Espectador en septiembre de 1979. El salario que me pagaban era de unos 150 dólares de hoy, como 240 mil pesos, por los que casi nos hacemos matar como quince en el periódico.

¿Ser tan joven cuando entró a la redacción de El Espectador explica lo que dice Alberto Donadio, que usted era la “ñaña” de Cano?

En la redacción casi todos éramos chiquitos. Don Guillermo era feliz con periodistas que hacían cosas insólitas que no hacían los viejos, que querían estar sentados en sus escritorios interpretando los hechos; lo que nosotros queríamos era descubrirlos.

A usted le ofrecieron irse varias veces para El Tiempo, pero don Guillermo Cano no quería, ¿cómo lo convenció?

Como don Guillermo Cano no podía igualarme lo que me ofrecían en El Tiempo, que era como dos veces más de lo que ganaba, me decía: “Mijo venga y trabaja los domingos y se gana su triple” –porque antes de que existiera Álvaro Uribe Vélez a los obreros les pagaban el triple por trabajar un domingo–. Entonces yo me guardaba hasta ese día una noticia que sabía que no iban a encontrar los otros, y la escribía entre las nueve y las once de la mañana. Pero don Guillermo Cano siempre llegaba el domingo a las 9:30, nos sentábamos a tomar tinto y él me contaba el chisme político y la vaina económica y yo lo de la Corte, el Concejo, los políticos… en esas conversaciones fue donde surgió una comunicación inalámbrica con él, una vaina muy… (ese recuerdo lo deja sin aire. Inhala, exhala, sus ojos se encharcan, su rostro cambia y dice con la voz entrecortada: “ah, ¡cheeee!, qué cagada, yo nunca hablo de eso”. Toma agua y vuelve a retomar el hilo) o sea, yo no tenía que sustentarle las investigaciones a don Guillermo, teníamos mucha… como se diría eso… empatía, porque él era un gozón y le gustaba el desparpajo de uno, la falta de respeto a la autoridad.

¿Y por qué se fue de El Espectador en 1982?

Me fui de secretario privado del procurador Carlos Jiménez Gómez.

¿Y por qué regresó El Espectador apenas un año después?

Pues porque terminó aliado con Pablo Escobar (se ríe). Mi oficina quedaba justo al lado de la del procurador. Sobre el escritorio de la oficina tenía una lamparita de esas chiquitas y como un viejito me quedaba a veces hasta las once de la noche pegado de los papeles, leyendo todas las investigaciones, seleccionando lo que servía y lo que no. Cuando pum, pum, pum, se prendieron todas las luces y entraron como cuarenta tipos, y como en esa época el M19 nos tomó de rehenes dos veces me dije “mierda, otra vez”. Cuando entró el señor Pablo Escobar Gaviria directamente al despacho del procurador. Yo apagué la luz y me quedé calladito, escondido.

¿Qué pasó por su cabeza en ese momento?

Lo peor, y me dije que no había sino una forma de saberlo. Al otro día llegué a las 6:30 de la mañana, el procurador llegaba a las siete. Tan pronto lo vi pasar me fui para su oficina y le dije: “quiubo procurador, ¿cómo le fue anoche?”; “bien hombre, estuvo tranquilo”; “¿y dónde estuvo?”; “por allá en una comida”; “¿aquí?”; “no, no, yo de aquí me fui a las seis y no volví”; “mire”; “¿qué es esto?”; “mi renuncia”, y me fui. Salí, llamé a don Guillermo: “don Guillermo, me tocó renunciar”; “¡¿qué pasó?!”; “no, yo no le puedo contar, pero es gravísimo”. Y así fue que regresé.

Y su regreso coincidió con que se metieron de lleno a investigar las estructuras de los jefes del narcotráfico. ¿Cómo lo hicieron?

La controversia dura del narcotráfico empezó en 1982, o sea, fin del gobierno de Julio César Turbay e inicio de Belisario Betancur. En ese momento es cuando arranca Luis Carlos Galán a denunciar el tema de los “dineros calientes”. Aquí siempre nos inventamos eufemismos, pero se trataba de la presencia de dineros de la mafia en la política. En Bogotá nadie se atrevía a hablar de la mafia porque pensábamos que era un fenómeno guajiro, y Juan Gossaín ya la había radiografiado en La mala hierba de una forma tan sabrosa que nos quedó que eso era de los costeños, que no era serio, que no era nada. Hasta que llega Galán y empieza a denunciar que esta gente está comprando los partidos. Don Guillermo nos explicaba que para él era exactamente lo mismo investigar al Grupo Grancolombiano que investigar a la mafia porque eran dos manifestaciones de un mismo fenómeno: el uno era un señor muy rico queriendo comprar todos los poderes, y los otros, los mafiosos, eran unos nuevos ricos queriendo también comprarlo todo; luego, los dos eran un fenómeno antidemocrático. Por lo tanto, políticamente era válido y periodísticamente oportuno investigarlos y seguirlos.

Hablar de narcotráfico es muy difícil precisamente porque lo que se tienen son testimonios, rumores. ¿Usted cómo hizo para publicar sin el temor de que fuera falso lo que le decían?

Primero que todo no era la sociedad de hoy, entonces te puede parecer difícil de creer que haya habido centenares de colombianos que arriesgaron y ofrecieron su vida por ayudarme. ¿Te acuerdas de la foto de Escobar capturado con unos kilos de coca? Ese proceso penal a mí me lo entregaron físicamente y la persona que lo hizo me dijo: “con esto le estoy entregando mi vida”. A los tres días de publicarlo, pese a que no había forma de que nos relacionaran y en esa época no había celulares que le rastrearan a uno la llamada, esa persona apareció muerta. Sin embargo lo hizo porque creía que era un servicio para la sociedad revelar quién era realmente Pablo Escobar. Y todo esto pasó porque entendimos que estábamos a punto de perder nuestra democracia a manos de unos locos que lo único que tenían era plata y ganas de matar gente.

¿Alguna vez lo han denunciado por calumnia?

Fuad Char, el dueño de Olímpica, me pidió una indemnización por cinco mil millones de pesos. Y lo único que dije en la indagatoria fue: “el señor Fuad Char no tiene visa para viajar a Estados Unidos. Aquí está la ley por la cual le pueden quitar a uno esa visa y no tiene sino tres causales. Primera, enfermedad infectocontagiosa incurable; que le hagan un examen. Segunda, que sea miembro de una banda terrorista internacional; yo lo eximo de esa prueba, él no es miembro de una banda terrorista internacional. Y tercero, que sea narcotraficante; eso sí ya le tocará explicarlo a él”. Con eso se cayó el proceso, a él le tocó callarse la boca y retirarse de la política; y ahora tiene a sus hijos de alcaldes, los herederos de los capitales calumniados. Pero nunca le he huido a ningún proceso y nunca he pasado de la indagatoria porque siempre tengo documentos.

¿Recuerda cuántos procesos ha tenido?

No los puedo contar, pero solo he tenido un abogado en mi vida.

¿Usted?

No, uno de verdad. Yo estudié derecho en la Universidad Caótica (Católica) pero mamando gallo. Mi abogado es un gran amigo y tenemos una estrategia: yo soy el bueno e inocente, y él es el malo y el cabrón. En una indagatoria yo llego y digo: “todo el mundo dice que ese señor es narcotraficante y yo nunca he visto que él pueda decir que no”; y llega él: “como dice mi defendido, ese señor no es solo un reconocido narcotraficante, sino también un reputado narcotraficante”, entonces se ponen a pelear con el abogado y lo acusan a él, lo joden a él y se olvidan de mí (se ríe).

¿En qué momento decidió escribir Los jinetes de la cocaína?

No, yo no lo decidí. Las circunstancias lo decidieron. Cuando asesinaron a don Guillermo nosotros teníamos cuarenta cajas grandes con la historia de todos los grupos mafiosos de Colombia, repletas de documentos que nos llegaban de los jueces, los fiscales, los procuradores, los concejos… de todo el mundo. En una reunión que se hizo con los directores de los medios yo propuse la publicación simultánea de las investigaciones que hiciéramos sobre el tema en El Espectador y todo el mundo aceptó. La situación que se planteaba era que nos querían silenciar y no podíamos permitir eso: “o nos matan a todos los directores o nos callamos definitivamente”. Así arrancamos ese frente común en el que se publicaba simultáneamente en los periódicos, en la radio y en la televisión. Publicamos en serio como unas cuatro investigaciones, no recuerdo cuáles. Pero nuestro gran trabajo era la historia del Cartel de Cali, porque estaban haciendo cosas mucho más graves que lo que hacía Pablo Escobar en Medellín. Cuando presentamos a ese grupo una torta donde estaban todas las empresas involucradas con el dinero de los Rodríguez fue un escándalo y todo el mundo salió en desbandada: El Tiempo, Semana, El Mundo, El Colombiano… Y quedamos los de El Espectador ahí, sentados como unas pelotas preguntándonos: “¿y ahora qué hacemos?”. Pues nada, se acabó. Yo algún día contaré esa historia completa, pero el hecho es que nos quedamos Juan Guillermo Cano, Fernando Cano y yo, y les dije: “yo con esta investigación de más de seis meses sobre los Rodríguez Orejuela no me quedo, pero tampoco les puedo pedir a ustedes que asuman el costo de eso. Yo me retiro, me pongo a escribir y cuento todas estas historias que nos vetaron”.

¿Quiénes le ayudaron a hacer ese libro?

El libro fue el trabajo espiritual y físico de muchísimas personas que arriesgaron su vida, por ejemplo, metiéndose por la noche a fotocopiar expedientes, a robarse documentos en las notarías, a sacar papeles de las oficinas de registro de instrumentos públicos. Hubo cuatro jueces que se dedicaron a ayudarme: “Tenga Fabio, tenga”; y yo: “Necesito un proceso que está en tal parte”, y a los tres días: “Tenga Fabio”. Fueron una cantidad de seres anónimos que trabajaron conmigo, y que siempre serán anónimos.

Dicen que cuando su libro se publicó, Pablo Escobar mandó a sus hombres a recogerlo de las calles, así como hizo con El Espectador; y que algunas partes de ese libro fueron cambiadas o que algunas hojas fueron arrancadas para que nadie leyera los nombres que aparecían allí…

Yo no conocí el libro en las calles. Después de la muerte de don Guillermo Cano me hicieron varias llamadas amenazantes y tuve que cambiar de residencia. Me ofrecieron escoltas y dije: “yo no acepto escoltas porque ellos lo venden a uno. Nadie sabe quién es su familia, quiénes son sus amigos, y anda con un escolta y en quince días le conocen sus rutinas, su papá, su mamá, sus hermanos, sus debilidades físicas y sexuales, de todo, por eso mejor ando solo”. Entonces me dijeron: “si usted no quiere irse del país la única posibilidad es que viva es en el peor sitio de Bogotá, donde nadie lo encuentre”. Y el “peor” sitio resultó ser la habitación 304 del Hotel Lucho (hotelucho), en la carrera novena con la calle 21, en plena zona roja del Centro de Bogotá, que por esos días se conocía como el barrio de las prostitutas. Yo llegaba por la noche y me saludaban las puticas: “Uyyy, llegó el bacán del barrio”. Y cuando llegaba con alguna amiga: “¡Quéee, como va acompañado ahora si no conoce!”, y más de una se devolvió berraca. (se ríe). En ese lugar nunca me pasó absolutamente nada, llegara como llegara, borrachito, en sano juicio, cuando salía a las cuatro de la tarde o a las cuatro de la mañana.

El libro se escribió en absoluto silencio, nadie conocía una línea, hasta que yo le conté a alguien, a un editor. Él me dio todas las indicaciones: “El tamaño es este, ningún capítulo de más de tantas páginas, ningún precio por encima de tanto”, o sea, me aconsejó todo. Terminé el libro y los primeros veinticinco ejemplares fueron numerados. Si ves un número en un libro del 01 al 025 entonces puedes decir que es uno de los cómplices de Fabio. Pero resulta que este tipo fotocopió una página y la repartió por fax, y antes de que el libro saliera a las librerías yo ya tenía amenazas de muerte concretas. “¿Pero cómo es posible?”, me preguntaba, y no había sino una explicación: el editor trabajaba para la mafia.

¿O sea que la mafia sabía todo?

No porque yo solo le entregué la copia cuando el libro ya estaba impreso. Pero eso se iba a repartir una semana más tarde. Cuando llamó a El Espectador el general Miguel Maza Márquez: “Juan Guillermo Cano, acaban de salir dos grupos de sicarios de Medellín y de Cali para matar a Fabio Castillo. No puedo parar esa vaina, no sabemos quiénes son, pero lo van a matar. Necesito hablar con él, ¿dónde está?”; “jm, nadie sabe dónde está”. Entonces se fue el general para El Espectador y les contó cómo era la operación que me tenían montada los del Cartel. Luego me llamó Juan Guillermo y me dijo: “Fabio, no hay nada qué hacer” (le carraspea la voz).

¿Qué hizo cuando supo eso?

Convoqué a mi comité de crisis compuesto por diez amigos a una “junta de seguridad”. El plan era que desde una finca de la sabana, a cierta hora del día, los tres carros saldrían en direcciones opuestas y yo iría escondido en la cajuela de uno de los tres. Y así, metido en esa cajuela, llegué hasta Quito. Meses antes un amigo entrañable, del que ya puedo dar el nombre porque está muerto: Edgar Lenis Garrido, el entonces presidente de Avianca, me llamó y me dijo: “mijo, yo no lo dejo matar a usted”, me entregó un paquete de diez pasajes internacionales, todos en blanco, y me dio las instrucciones: “Usted llénelo, eso tiene mi firma. No tiene que pagar un peso, váyase para donde quiera. Pero eso sí, no me cuente”. Con esos pasajes en Quito cogí un avión hacia Miami. Llegué a la casa de un colega del Miami Herald, Guy Gugliotta, y le conté todo. Como a los dos días de estar allí llamé a Edgar Lenis y él me dijo: “Sí, ya supe que le tocó irse, ¿dónde está?”; “pues aquí en su oficina en Miami”; “llego mañana a las nueve de la mañana”. Cuando nos vimos me dijo: “Esto es más peligroso que Colombia, usted no se puede quedar aquí. Puede que le ofrezcan trabajo pero lo matan mijo, váyase”. Hablé con Guy, que ya me había ofrecido trabajar en el Nuevo Herald, y me llevó hasta la terminal de Greyhound donde tomé un bus con destino a Nueva York. Allí me quedé una noche, cambié de pasaje, cambié de pasaporte, cambié de nombre, de todo, de cara si no (se ríe), y me fui a Madrid.

La familia Cano me había dado mis cesantías cuando salí de Colombia: un billete de veinte dólares. Con eso y tres dólares más llegué a Madrid. No estaba entre mis planes pedir asilo porque iban a decir que ese país me había pagado por escribir el libro; entonces la única opción que tenía era valerme por mí mismo. En Madrid me hospedé en el hostal más barato que encontré, el Cantabria, a cien metros de la Puerta del Sol. Desde allí llamé a un gran amigo, un monstruo absolutamente admirable y maravilloso que se llama Antonio Caballero, y me dijo: “uy, no sea loco, usted qué hace aquí. Nos vemos en el café Jijón”; ¿en el café aguijón?”. Yo no sabía ni qué era esa vaina. Nos vimos y conversamos: “¿qué va a hacer?”; “pues, trabajar, no he hecho otra cosa en mi vida”; “vaya a Cambio 16 a ver qué”. Antonio habló con el dueño, Juan Tomás de Salas, y el hombre se animó pero para hacerme una entrevista, y yo les dije qué cuál entrevista si lo que necesitaba era plata. “Y a usted qué tema sobre España se le ocurre”, me dijo; “pues yo si tengo un tema: los amigos españoles de la mafia colombiana”; “si lo logra es portada, ¿cuánto me cobra por eso?”; “diez mil dólares”; “listo”. En mi puta vida me había ganado esa plata, y ni siquiera me lo hubiera imaginado.

El día que Juan Tomás de Salas me entregó los diez mil dólares en efectivo me fui donde siempre iba a tomarme mi copa de vino, pero esa noche llegué a pedir más de una copa. Salí borrachito para mi hostal cuando me agarró un tipo por detrás y otro me puso un cuchillo por delante: “¡deme la blanca!” (gritando); “¿la qué?”; “el parné”; “usted de qué me está hablando hermano, hábleme en español”; “¿usted de dónde es?”; “de Colombia”; “pues te estoy atracando, tío”; “no sean jijueputas hermano, yo llevo toda mi vida ahorrando para llegar a España, el país que nos ha robado durante quinientos años, y llego y al único al que van a atracar es al colombiano (suelta una carcajada); vayan atraquen a un español, no me jodan”, y los manes empezaron a reírse y terminamos sentados en la calle, ellos gastándome cerveza a mí.

¿Y qué pasó con esa publicación de Cambio 16?

Dos semanas después de la publicación llegué al hostal y la señora me entregó un sobre que decía “Para Fabio Castillo”, y le dije: “yo no soy ese”; “pues si chaval, ese eres porque me dieron la descripción”. Cuando lo abrí, era una bala dum-dum.

Ese sobre fue una amenaza directa. ¿Le toca irse de nuevo?

Desde que salí de Colombia mi vida era como la de un caracol: tenía un morral donde cabían todas mis pertenencias. Así que me puse la casa en la espalda y me dirigí al aeropuerto de Barajas a coger el primer avión que saliera, y ese avión iba para París. Llegué a pedirle trabajo a un amigo que estaba de corresponsal en Le Monde Diplomatic y me preguntó: “¿Usted habla francés?”; “pues yo estaba convencido de que hablaba francés hasta antes de llegar a Francia; pero la verdad es que yo no les entiendo ni mierda de lo que me dicen” (se ríe). Y es que como había estudiado Filología e Idiomas en la Universidad Libre, estaba convencido de que ellos me habían enseñado, pero me engañaron (se ríe). En todo caso, en Le Monde hice un tema sobre los paraísos fiscales que hay en Europa, porque sin esos paraísos Colombia no tendría el problema del narcotráfico. A los días me dijeron que se iba a crear El Mundo en Madrid, que me estaban buscando para entrenar a un equipo para hacer investigaciones, y fueron apareciendo otras diez mil cosas. Así de medio en medio fui sobreviviendo.

¿Y así cuántos años pasaron?

Seis años. Después de Le Monde estudié fotografía. Estuve en la caída del muro de Berlín, y como yo el único muro que conocía era la canción de Pink Floyd, me fui a recorrerlo. Caminando me topé con un poco de chinos chiquitos corriendo porque los perseguían unos soldados con perros. Eran vietnamitas que vivían en la Alemania comunista y no los dejaban pasar a la Alemania capitalista porque los tenían que aceptar como asilados. Mi investigación fotográfica fue “El muro no cayó para todos”, una página completa en El País de Madrid, y cinco mil dólares. Mucho después la Fundación Reuters me dio una beca para estudiar ciencia del caos y periodismo en Oxford. Hasta que regresé a Colombia. Eso fue una semana antes de que mataran a Pablo Escobar. Cuando lo mataron llegué a El Espectador todo el mundo me dijo: “usted sabía, usted se devolvió por eso, usted lo mató” (se ríe).

¿Y por qué regresó?

Porque se me habían acabado las posibilidades. Había vivido en Haití, trabajé con Naciones Unidas en una misión de protección de libertad de expresión de los haitianos hasta que nos expulsó Raúl Cedras, el dictador. Llegué a Panamá, me comí una bandeja paisa, llamé a Juan Guillermo Cano y le dije: “Yo me devuelvo hermano”; “Fabio por favor, quédese allá que nosotros estamos muy tranquilos así” (se ríe).

¿Se puede saber cuál fue el nombre con el que vivió en el exilio?

Manuel Carreras. Manuel por Manuel Gaona Cruz, que era para mí un faro político y personal; y Carreras porque era corra pa’arriba y pa’abajo (se ríe).

Salir corriendo hacia el primer avión que sale para ninguna parte, esconderse durante semanas, vivir lejos de su familia… ¿Por qué arriesgó tanto?

Por un salario de 150 dólares, por amor a mi profesión, por la verdad histórica, pero ante todo porque los colombianos podían alegar cualquier cosa frente a los debates de los narcotraficantes, pero no sobre sus historias tenebrosas de crímenes y asesinatos.

¿Usted se siente relegado de la historia del periodismo?

La historia es una arpía contada por los vencedores, y hasta ahora la historia de la mafia la van ganando los mafiosos y sus asistentes políticos, económicos y sociales. Pero la historia no se escribe hoy, se escribe dentro de veinte o treinta años. Y ese juicio será hecho por otras personas, con mejor perspectiva, menos intereses y más preocupados por cómo Colombia se dejó desmembrar por la geopolítica estadounidense de esta última década.

¿Y en qué ha estado trabajando en la última década?

Si alguna persona o un periodista viene a Colombia a trabajar un tema de alguna empresa me contratan para tenerle a esa persona un dossier completo y así esa persona no tiene sino que llegar con la seguridad de que hay una documentación absolutamente fiable y transparente, como si la hubiera conseguido él de primera mano. Y también hago investigaciones propias, escribo libros, lo que se pueda hacer.

¿Y sobre qué está escribiendo ahora?

No se puede saber.

¿Por qué?

Porque me matan.

¿Alguna vez se ha dejado tomar una fotografía?

No.

¿Por qué?

Porque ese es mi seguro de vida.

Etiquetas: Cachorro , Colombia , entrevista , Fabio Castillo , Los jinetes de la cocaína , María Isabel Naranjo Restrepo , narcotráfico , Universo Centro 54

Derrota al cuadrado

Desplazarse hacia arriba

Derrota al cuadrado

Desplazarse hacia arriba