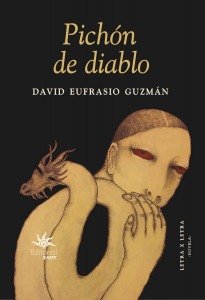

Pichón de diablo

—

Por DAVID EUFRASIO GUZMÁN

Ilustración de Laura Ospina Montoya

Dos semanas después de su encuentro con el doctor y en función de su nuevo empleo fue a recoger a casa de su abuela tres pares de zapatos, dos piyamas, un atado de camisas y pantalones y cuatro trajes con sus corbatas. La ropa, herencia de un tío que había fallecido hacía poco y un primo recién casado que había renovado su clóset, le servía para el día a día laboral, la mayoría de sus prendas todavía eran deportivas, trajinadas, con historia, como si negarse al vestido formal le garantizara la juventud y la gracia eterna. En la sala, cuando varios familiares se terminaban de repartir el botín, Mauro se encerró en el cuarto de huéspedes para medirse sus nuevas vestimentas, pero ante la presión de Mercedes y otras tías para que desfilara tuvo que salir cada vez que se cambiaba de muda, Hay que mandarle coger el ruedo, Las mangas del saco le quedan grandes, Se va a lucir, Se nota que es prestada, Qué papacito, Con una camisa clarita le combina bien, Hay que cogerle de cintura, fueron las expresiones que tuvo que escuchar de sus variopintos familiares. Tiene que ir bien vestido, siempre de corbata, insistían, y entre todos recogieron trescientos mil pesos para que completara la herencia con ropa de empleado serio, Vaya a Everfit Indulana, mi amor, allá venden cachacos muy buenos. Pero Mauri, los viernes podés ir sin corbata, más sport, le dijo una prima mayor ya curtida en las aguas del sector público como para darle una buena noticia.

La mamá de Mauro observó al modelo medirse la ropa y se limitó a aprobar los comentarios, Sí, Ajam, Bien, Sí. Sabía que su hijo estaba achicopalado, que odiaba vestirse así, que el nuevo trabajo lo atormentaba. Sin embargo, con la crueldad que nos asiste para los seres más amados, y también para estar a tono con la sensación que flotaba en el ambiente, le dijo a hurtadillas a su hermana Mercedes, ¡Se ve hermoso con esa ropa!, asegurándose de que Mauro oyera. Él conocía bien estas agresiones y en venganza se despidió antes de tiempo con un pico de alacrán, sin tomarse la tradicional sopa de arroz con la excusa de tener que ir a hacer vueltas para poder posesionarse.

Salió a pie de El Poblado y caminó hasta Barrio Antioquia con botas de siete leguas, Qué luquiada tan hijueputa, pensaba durante el trayecto y cada tanto palpaba el bultico de billetes que llevaba encaletado en el resorte del calzoncillo. En el barrio, en la misma cuadra legendaria donde el tío Gabriel mercaba pacos de marihuana envueltos en tubos de papel periódico, compró un proveedor con diez baretos de cripi, una variedad más potente que estaba desplazando el moño de toda la vida. Mauro había visto desde su infancia que el barrio era la plaza oficial de la ciudad con la venia de las autoridades y cuando iba de niño a acompañar al tío, que trabajaba en el F2, se sentía seguro, pero ahora no solo le parecía un lugar tranquilo sino que le encantaba pasearse por la avenida principal, sembrada de negocios, ver las caras de las gentes, sentir cierta vitalidad tensa pero pacífica. A sus compras añadió una cajita de cueros quitacalzones, como los llamaba un amigo, papel de arroz para liar con sabores a uva, coco y piña muy propicios para endulzar las trabas amorosas. Antes de continuar su camino entró a El montañero, un granero de paredes naranjadas que tenía dibujado en su fachada un campesino altanero de poncho, sombrero y carriel, machete arriba, listo para decapitar al que se atravesara. Sediento se bogó una cerveza y compró un encendedor y dos frascos de aceitunas criollas que nunca hubiera esperado encontrar allí.

Durante los días siguientes el futuro funcionario estuvo a media caña o borracho, dedicado a la fiesta y al esparcimiento con diferentes amistades. Metió pérez hasta que los cornetes se le irritaron y a partir de ahí pidió a sus amigos que le dieran escopetazos, una modalidad inspirada en indígenas ancestrales para absorber el pase a través de las mucosidades bucales después de que alguno soplara con fuerza. El sábado a mediodía, cuando trataba de calmar la tembladera con un caldo de pescado que cocinó Kike, volvió a pensar en el organismo y quedó con la mirada perdida, dilatada, frente al consomé lechoso y humeante. Estás trapiao, dijo con voz cremosa otro pana que había amanecido en la casa. Y lo que falta, contestó Mauro afónico, con los ojos en el plato. Se estaba dando duro, como si quisiera matar ese Mauro rumbero que no había pelechado a tiempo como hombre de creación. Pero esto no lo comentaba con sus amigos, ellos no estaban ahí para eso, ni eran un muro de las lamentaciones, ellos seguirían ahí pasara lo que pasara y eso era lo que importaba, ofrecían energía pura y honesta, un mundo cerrado que ellos mismos se habían encargado de construir desde el colegio y que era tan fuerte que funcionaba como una salvación, como un antídoto a los demás mundos agrestes y mezquinos que componían sus vidas. Más que analizar el panorama que se le abría, lo que buscaba era evadir la realidad, anularla, desfallecer en la farra alucinante y resucitar el lunes como un hombre nuevo. Sin embargo, en la noche del sábado en plena rumba en el dúplex sus pensamientos se le adelantaron.

La fiesta estaba en su cenit, la gente bailaba “La tortuga” del Joe Arroyo y de repente comenzó a vibrar, desmadejado en el puf; recibió unos plones que le ofreció alguien y su boca o lo que respiró le supo a flores amargas. De una mesita agarró un cuadro que conservaba de su infancia enmarcado en vidrio y bordes de aluminio con una de sus primeras obras de arte, el Cuatrocaballo, un dibujo infantil grabado sobre un fondo negro de yeso. El cuadro, por su cómodo tamaño de veinte por veinte centímetros, y también por su valor, por ser un objeto personalizado que había sobrevivido a más de dos décadas, era el preferido de sus amigos para meter perico; ociosos delineaban el Cuatrocaballo o hacían rayas cortas o largas o curvas que desaparecían con el paso de las narices, fuaa, fuaa, se mandó otro trago y en un estado de borrachera total, con todos los efectos mezclados en su cerebro, empezó a ver cómo ondulaba sobre las luces y oscuridades de su rumba el revoltijo de cosas vivientes que había tenido que digerir a la brava: el baúl abandonado, sus intentos por escribir poemas, la ropa heredada que no había mandado a arreglar, la que no había comprado y para la que ya no tenía plata, los mechones de pelo en el piso de la peluquería, el casting reciente en el que olvidó su parlamento, los aciertos en clase de actuación con el maestro, y de tanto en tanto, como estaba en medio de la juerga, se colaba en el trencito de pensados la tortuga del Joe emergiendo bajoelagua bajoelagua, y luego el doctor en su posición desparramada, Te ves hermoso con esa ropa de muerto, el lunes, ¡el lunes! Mañana me muero, le dijo a Kike en el balcón, ¿Ah?, El lunes entro a trabajar, marica, dijo y soltó una risa malvada pero falsa. Kike dijo cualquier bobada, relacionada o no con lo que había dicho, no importaba, estaban en una frecuencia en la que iban a mil. De pronto su amigo le dio un palmadón eufórico en el hombro, Ah, güevón, verdad, ¿cuándo empezás a trabajar? Mauro respondió parco y desinteresado, con el bareto humeándole los dedos, como para no perder tiempo en pendejadas y disfrutar el segundo aire de la noche.

Salieron a la calle, había llovido y Mauro miraba al suelo y tomaba a pico de botella sin que le llamaran la atención los poéticos charcos de la calle húmeda, iluminados por las inocentes luces de la ciudad mortífera, ni los árboles que a esa hora adoptaban siluetas de animales prehistóricos, ni la luna empañada por el aliento cósmico. No sabía si empezaba a ver superiores a sus amigos o si ellos ya lo veían como alguien inferior, sin valentía ni carácter por haber sucumbido a la fácil, aprovechar la rosca de los tíos sin ser capaz de desviar esa naturaleza sino aferrándose a ella. No lo juzgaban pero de lo que sí estaba seguro era de que gozarían con su desgracia, no en lo profundo de las cosas sino en lo superficial, en lo cotidiano: cumplir horario, encorbatarse a diario, mantener una imagen seria, relacionarse con oficinistas. Disfrutar la desgracia ajena y regodearse en ella era un acto revitalizante del que sus amigos no se podían privar, y eso era legítimo dentro de los códigos del humor. El mundo de los amigos también tenía crueldad y su situación servía además para que ellos se consolaran con su ejemplo. Igual podía sobrevivir en el fracaso y hasta realizarse, como si la última aceituna del frasco, anegada en salmuera, germinara de repente para dar vida al olivo de la fuerza renovada.

*Fragmento de la novela Pichón de diablo, Editorial Eafit, 2021.