Gustavo, el santero.

Como todos los días, Natália se comunicó con sus ancestros. Prendió una vela, dio las gracias, conversó con ellos como si estuviera hablando con un amigo y les pidió un encuentro en Medellín.

—Créelo o no, siempre recibo respuesta.

Natália de Deus vive en Río de Janeiro. Es publicista, storymaker, y médium. Aunque la capacidad de mediación espiritual la acompaña desde la infancia, fue hace dos años que empezó a desarrollarla en su terreiro de umbanda. Me cuenta que hoy tiene una conexión más fuerte con los orishas y eso hace que la comunicación con ellos sea más fluida.

En Brasil, los terreiros funcionan como templos, pero también como espacios de encuentro cultural y comunitario donde se viven las religiones afrobrasileñas como el umbanda o el candomblé. Allí celebran ceremonias, honran a los orishas y se comparten saberes.

Conocí a Natália por un intercambio cultural entre el periódico donde ella trabaja, Voz das Comunidades, y el mío —este que están leyendo—. Varios colegas viajaron de Río a Medellín para encontrar ese no-sé-qué que compartimos entre ciudades latinoamericanas. Caminando por una ladera de la nororiental, Natália tuvo el encuentro que había pedido.

Nos cogió la noche entre callejones estrechos. Los cariocas jadeaban ya cansados de tanta escala. Suba y suba, hasta que nos encontramos a los de la vuelta de frente. Por supuesto, ya estaban enterados de nuestra visita. Hay calles de Medellín que solo se pueden andar con la compañía correcta, y la teníamos. Pensé que íbamos a pasar derecho, pero el grupo se detuvo. Nos saludaron uno por uno con apretón de mano incluido y mandaron a traer botellas de agua.

—Noté que llevaban colgadas al cuello sus guias de proteção. Gabriela, una de mis compañeras, me dijo que había visto a uno de ellos batendo cabeça a otro en medio del callejón. Bater cabeça es un gesto de respeto que consiste en inclinarse y apoyar la frente en el suelo. Estábamos encantadas de conocer en la comuna a personas que practican nuestra misma fe.

Gabriela y Natália se presentaron y les mostraron sus guias, que son collares de protección consagrados que representan la conexión con un orisha, y que, en Medellín, suelen llevar los santeros. No solo se veían felices y sorprendidos por la coincidencia, sino además curiosos por saber cómo se vivía la religión en Brasil.

—Descubrir que en Colombia también existía una herencia afro me hizo sentir en casa. En Brasil, buena parte de la sociedad rechaza las religiones afrodiaspóricas y dicen que son “cosa del diablo”. En las favelas, las iglesias cristianas tienen mucha presencia y ejercen un fuerte control social y cultural. Está prohibido tener terreiros de umbanda y candomblé, y muchas casas han sido destruidas, incendiadas o perseguidas. Por eso me impresionó verlos aquí en Medellín, usando libremente sus guias y siendo respetados.

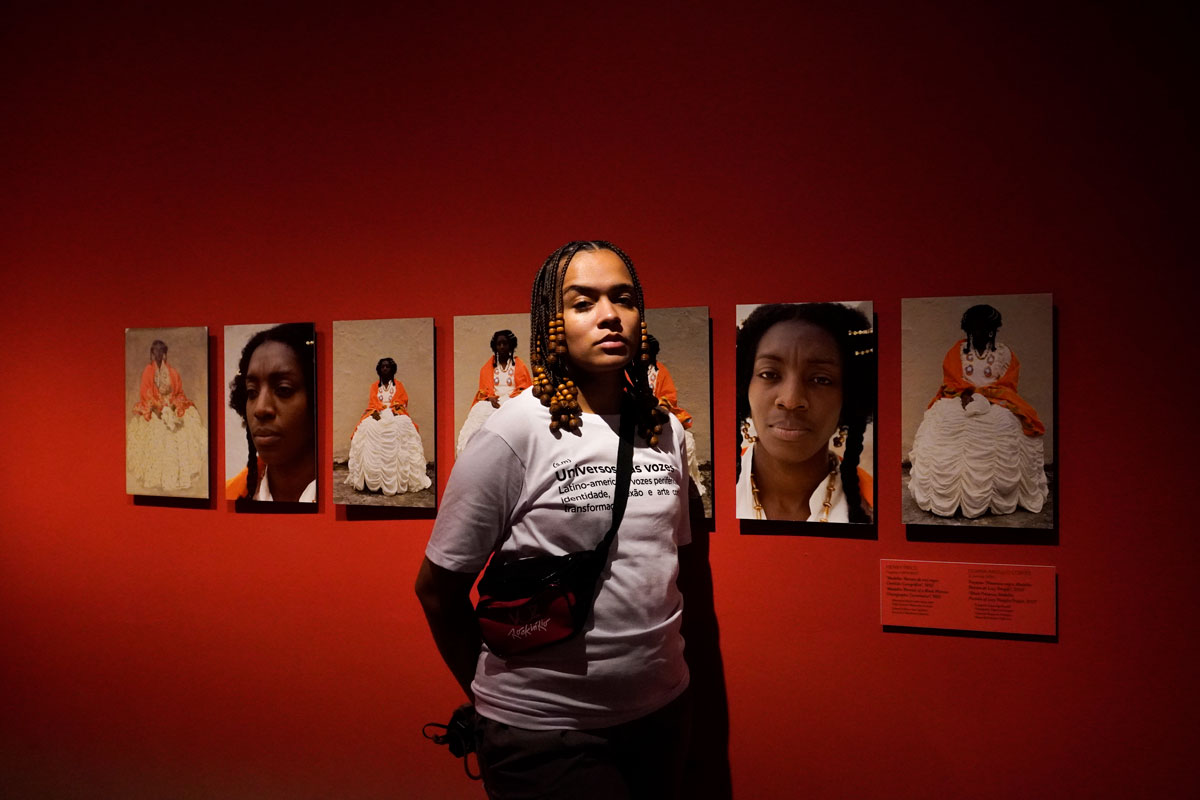

Natália de Deus. Fotografía: Laura Almanza.

En realidad, más que respeto es ignorancia. El ciudadano promedio del valle de Aburrá —y me incluyo como ciudadana promedio— no reconocería estos símbolos ni teniéndolos al frente. No tenemos ni idea. Que candomblé, que umbanda, santería, vudú, brujería… Puras cosas raras de negros. Tal es la desconexión que tengo con las creencias afroamericanas, que en mi brazo izquierdo llevo tatuado a Odín, dios supremo de la mitología nórdica, y hasta hace un mes solo me sabía el nombre de un orisha y ni siquiera sabía que lo era.

—El intento por borrar la identidad afro y su ritualidad viene desde lo colonial. Aunque hoy en día hay una necesidad de mostrar y visibilizar el cuerpo afro desde todas las áreas, la idea del ritual sigue siendo un tabú. Lo seguimos satanizando como si fuera algo perverso. Ese prejuicio es lo que hace que sigan siendo espacios herméticos y privados —me explica Carlos Carabalí, artista de la ciudad al que conocí por su performance África también es Medellín.

—Toda la investigación que surge a partir de mi práctica artística va ligada hacia la idea de blanqueamiento. Desde pequeño me enseñaron a odiar la identidad afro, por los conflictos que tenía mi mamá con mi papá, que era negro. La pregunta por mi identidad surgió en la universidad. Y comencé a practicar la santería desde un lugar muy tímido, con mucha curiosidad. ¿Por qué el santero, que es una persona con el color de piel blanco tiene un acercamiento tan estrecho a lo afro, y yo, que tengo la piel negra, no tengo esa sensación de identidad?

Carlos empezó a entender que la cosmogonía afro está permeada por el cuerpo y el movimiento, a reconocer el propio como una herramienta ritual y performática. Y que, fuera negro o no, sentía la necesidad de encontrar allí una identidad.

La santería es una religión afroamericana que se desarrolló principalmente en Cuba como herencia de la religión yoruba. En Brasil fueron el candomblé y la umbanda, y en Haití, el vudú. Más que un término religioso, la palabra yoruba se refiere a un pueblo y una cultura de África Occidental, con raíces en el suroeste de Nigeria y alrededores del golfo de Benín; una de las regiones más golpeadas por el tráfico esclavista en el Atlántico. En este territorio se han encontrado evidencias de ocupación desde al menos el primer milenio a. C., por lo que se cree que su tradición espiritual es más antigua que el cristianismo o el islam.

—Los orishas vienen a la vida de nosotros a darnos salud, prosperidad, éxito, que no te falte nada en tu casa. Yo llegué a la santería por medio de mi familia, amor. Ya voy pa diez años que llegué de Venezuela. ¿Santeros aquí? Muchos. Yo tengo muchos ahijados ya. Antes no se veía como se ve ahorita, pero poco a poco ya ustedes están teniendo conocimiento de todo esto… ¿Que esto es malo? No. Malos somos nosotros los seres humanos, ellos no.

En plena calle Boyacá, entre Carabobo y Cundinamarca, está la tienda de figuras religiosas de Carlos Gustavo. Imagínese una legumbrería, pero de santos. Para todos los gustos y credos, de todos los tamaños y formas.

—Yemayá es la dueña del mar, del vientre de la mujer, la madre del mundo y de todos nosotros. Viento malo de la muerte, ella es Oyá. Cuando el viento suena que buuurrr…, es ella. Ochún, la diosa de los ríos, el amor, la dulzura…, pero amarga también cuando se meten con sus hijos. Inle es el santo de la salud, vive arriba de la mesa de la casa para que nunca te falte la comida. Obatalá, dueño de la cabeza y de los pensamientos. Ochosí, el de la justicia. Él es bueno para sacar gente de la cárcel, pero siempre que no tengan culpa, si tienen culpa los deja ahí. Eleguá, el dueño de los caminos y el destino —y así, Gustavo me va señalando uno por uno a los orishas, recitando sus vicios y virtudes.

Las figuras de los orishas son una explosión de color. La mayoría dejan sus pieles marrones, negras y morenas al descubierto. Sus vestidos, faldas y capas son amarillas, azules, rojas, verdes, púrpuras. Algunos sonríen, otros fruncen el ceño o se pintan los labios.

—A Babalú Ayé lo tengo así, y lo tengo así con los perros.

—Aaah, ¡pero ese para nosotros es San Lázaro!

—Ajá. Él estuvo en el mundo de los vivos como un gamín, por decirlo así vulgarmente… Muy sucio, muy llagado. Entonces los perros le lamían las llagas y lo curaban.

A esta coincidencia entre los orishas y los santos católicos se le conoce como sincretismo. Celia Blanco, reconocida autora en el mundo del esoterismo, lo explica como un mecanismo ingenioso y creativo por el cual los africanos lograron conservar su tradición religiosa. Los esclavistas pretendían que olvidaran sus tradiciones y creencias para que adoptaran su fe cristiana; pero no tuvieron en cuenta que entre las miles de personas esclavizadas, también había reyes, príncipes, agricultores, guerreros y babalawos (líderes espirituales) con la suficiente fuerza y cohesión cultural para darles continuidad a sus costumbres.

Ante la prohibición de las prácticas religiosas negras, comenzaron a cubrir sus divinidades con nombres de santos cristianos, pero adorándolos al modo africano. No era una asignación casual, cada sincretización se hacía de acuerdo a las similitudes entre las características de unos y otros. La de Babalú Ayé y San Lázaro es tan solo un ejemplo.

—Oíste, Gustavo, ¿si yo quiero creer en los orishas, puedo seguir creyendo en otros santos?

—Claro, mami. Ellos no prohíben nada. Yo voy a iglesias, mi papá es testigo de Jehová y yo voy a cosas de él. Esto no prohíbe nada.

Regados por el piso y puestos sobre las repisas de esos tres metros cuadrados de tienda, conviven codo a codo arcángeles, vikingos, espíritus chamarreros, vírgenes, malandros y calaveras.

—¿María Lionza? Reina, diosa, Yara. Es la madre de Venezuela, de la santa montaña de Sorte, de todos los espíritus y los espiritistas. Una de las tres potencias venezolanas con el Cacique Guaicaipuro y el Negro Felipe. ¿Esta? La Tres Chamarrera. Nicanor Ochoa, Francisca Duarte y Toribio Montañez. Nicanor-Ochoa-Pinto-Morillo, brujo de las Mercedes, brujo que cura y mata en veinticuatro horas. Francisca, más conocida como el ánima del pica-pica. ¿La que sonríe? Margó Montilla, es la mano derecha del ánima sola y ayuda a las prostitutas. ¿La corte malandra? Tengo a Ismael que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. A él faltaban dos meses para graduarse de abogado. Y a Isabelita, esta mona, que ayuda a las mujeres maltratadas. ¿Esto? El peine y la tijera cuando vamos a hacer ocha. ¿A Buda? Lo tengo aquí en esta esquinita, pero es mío.

Gustavo solo interrumpe su retahíla para responderles a los clientes que se asoman: ¿qué clase de vudú maneja? En el local 101, negro. ¿Tiene a María Auxiliadora en plástico? No, mi amor. ¿Y en marmolina? Al frente.

—¿Qué es lo que más se vende?

—Todo, aquí todo se mueve. Esto está como Venezuela, prefieren hacer brujería que comer.

—Bueno, vamos a hablar de precios. ¿Qué vale esta Ochún?

—Esa te la dejo en quince, y esta más grandecita en veinte. ¿Cuál te gustó, mi amor? Lo que pasa es que esa Yemayá es carita… Está a 250. Pero vale la pena, mami, porque ellos escuchan. Yo sé que Yemayá les va a dar muchas bendiciones. Y te soy muy sincero, siempre lo digo y lo voy a decir: si yo me muero y vuelvo a nacer, vuelvo y entro a este mundo espiritual, me vuelvo a rayar y me hago ocha. Porque todo lo que tengo es gracias a ellos. Me han ayudado, mami…

Como si hubiera aprendido un nuevo idioma, empecé a distinguir nombres de los orishas en canciones que ya había escuchado incontables veces. En el Tíbiri a las dos de la mañana: “Con permiso de Yemayá, te traigo mi guaguancó pa gozá”. En un taco en el bus: “Tráete tu Elegguá, traete a Yemayá, traete a Obatalá, por eso mismo digo venteee”. Me hizo gracia pensar en la cantidad de bailes que le he dedicado a los orishas sin saberlo.

Por esos días conocí a William. Un hijo del tambor, un Omo Alañá, tanto en la ritualidad como en la vida cotidiana. Ese hombre lleva el ritmo tan adentro que tamborilea hasta dormido. A la santería llegó por músico, y se quedó porque resonó con la religión.

Cuando habla de Oyá, su voz se pone dulce. Me cuenta que pertenece al tornado y a los vientos porque ella es su orisha, su ángel de la guarda, que no le gusta verlo llorar, ni que sufra, que es celosísima y siempre responde a quien lo molesta. Cuando habla del tambor, sus ojos brillan. Me cuenta de las ceremonias que ha atravesado y la importancia de los Omo Alañá en los rituales.

—Esto es pura energía, el sonido es energía. Solo los Omo Alañá podemos tocar el batá consagrado, que es el tambor que abre el camino para hablar con los orishas. Como somos el canal, tenemos que protegernos. ¡Imagínate todo lo que se puede transmitir desde la música! De repente la reverberación de un solo de trompeta te lleva a otro lado. Yo he sentido tocando…, cosas. Nosotros le llamamos a eso “me pegó la corriente”.

A diferencia de Brasil, donde los terreiros son reconocidos a nivel nacional e internacional por su trabajo de difusión de saberes —como al que pertenece Natália, el terreiro Quilombo-Tufal, dirigido por Pai Caio Bayma—, la santería en Medellín continúa practicándose a puerta cerrada. Nada te indica dónde se practica, ni un letrero, ni una ubicación en Google Maps. Sin una invitación previa, no existe la posibilidad de siquiera entrar a curiosear.

—¿Por qué la gente piensa que la santería es algo oscuro, William?

—Mi amor, porque no tienen formación. La única información que tienen es que uno mata animales, que somos Satanás y vainas de esas. ¡No, no, no! Esto es todo lo contrario. “¡Es que los santeros sacrifican animales!”. ¿Y qué come usted, señora? Listo, usted no lo mata, pero alguien más lo sacrifica y usted ni siquiera sabe cómo. Una vez yo iba a sacrificar una gallina para dársela a Ochún y mi padrino me dijo: “Recuerda, ahijado, aunque la sacrifiques, no puede sufrir”. Eso me pareció tan hermoso…

Las ofrendas a los orishas no siempre incluyen el sacrificio de un animal. Para los santeros, la sangre es un fluido sagrado y por eso es el alimento del orisha. Es una expresión de amor y no de crueldad. El resto de la carne se la comen, excepto si fue un ritual de sanación, donde se cree que la enfermedad se transmite al animal muerto. Pienso que resulta muy fácil disfrazar los prejuicios como indignación.

A pesar del estigma hacia la santería y todo el misterio que la rodea, William insiste en que con más información la gente vería su religión como una fe digna de admiración. Ese día me prestó un libro sobre santería yoruba y se ofreció a explicarme cada concepto que no entendiera. Critica la intolerancia religiosa, habla con respeto de otros credos y desdeña a quienes usan su poder para dañar a otros.

—Mi amor, no voy a molestar a un santo para que te acomode a ti tu vida. ¿Qué haces tú por ella? ¿Para qué quieres al lado a un tipo que no te ama y no te quiere ni un coño? No, no, no, yo no me presto para esas güevonadas.

Pensar en los orishas solo como deidades luminosas y redentoras es otra muestra de esa mirada pobre y estrecha con la que solemos entender el mundo. A diferencia de los dioses del cristianismo, los orishas encarnan pasiones humanas: pelean, se agreden, se matan, se quitan cosas.

—Con el tiempo entendí que eso en realidad es una chimba. Porque no nos pone en un lugar de inferioridad frente a las deidades. ¿Cuándo voy yo a parir virgen? Jamás. ¿Cuándo voy a ser tan benévola como Jesús? Nunca. Los orishas son cercanos, son muy reales y humanos. Cuando yo entendí eso me pareció muy lindo —me comparte Cafeína mientras caminamos hacia su clase de capoeira en Moravia.

Cafeína es la directora de Mangle, una corporación que desde hace once años se ha dedicado a visibilizar, compartir y estudiar prácticas que fortalecen la identidad afro en Medellín.

—¿Por qué creés que la identidad afro apenas si se asoma aquí?

—Tuvimos la mala suerte de que aquí se diera algo que en Brasil llaman el apagamento. Eso es como una muerte cultural que es muy difícil de recuperar en su totalidad. En todo el nordeste de Brasil hay historias de resistencia que hasta el día de hoy permanecen. En cambio, aquí tuvimos a Benkos Biohó y pocas personas saben de esto. Pero más allá de lo espiritual y de la energía que se pueda sentir en sus prácticas religiosas, es un asunto de memoria cultural. En Brasil, la gente se siente orgullosa. Yo soy del terreiro. No es solo mi espiritualidad ni mi religión, es mi identidad cultural. Y eso sí lo perdimos nosotros.

Descubrir la santería me ha hecho sentir más blanca que nunca. Un sorbo afro frente a años de educación que me hizo beber del panteón griego completo, pero nunca me mostró un poco de tabaco de los orishas. Como si esa herencia no me perteneciera, igual que el idioma español o el territorio que ahora habito. Y sin embargo, ahí está.