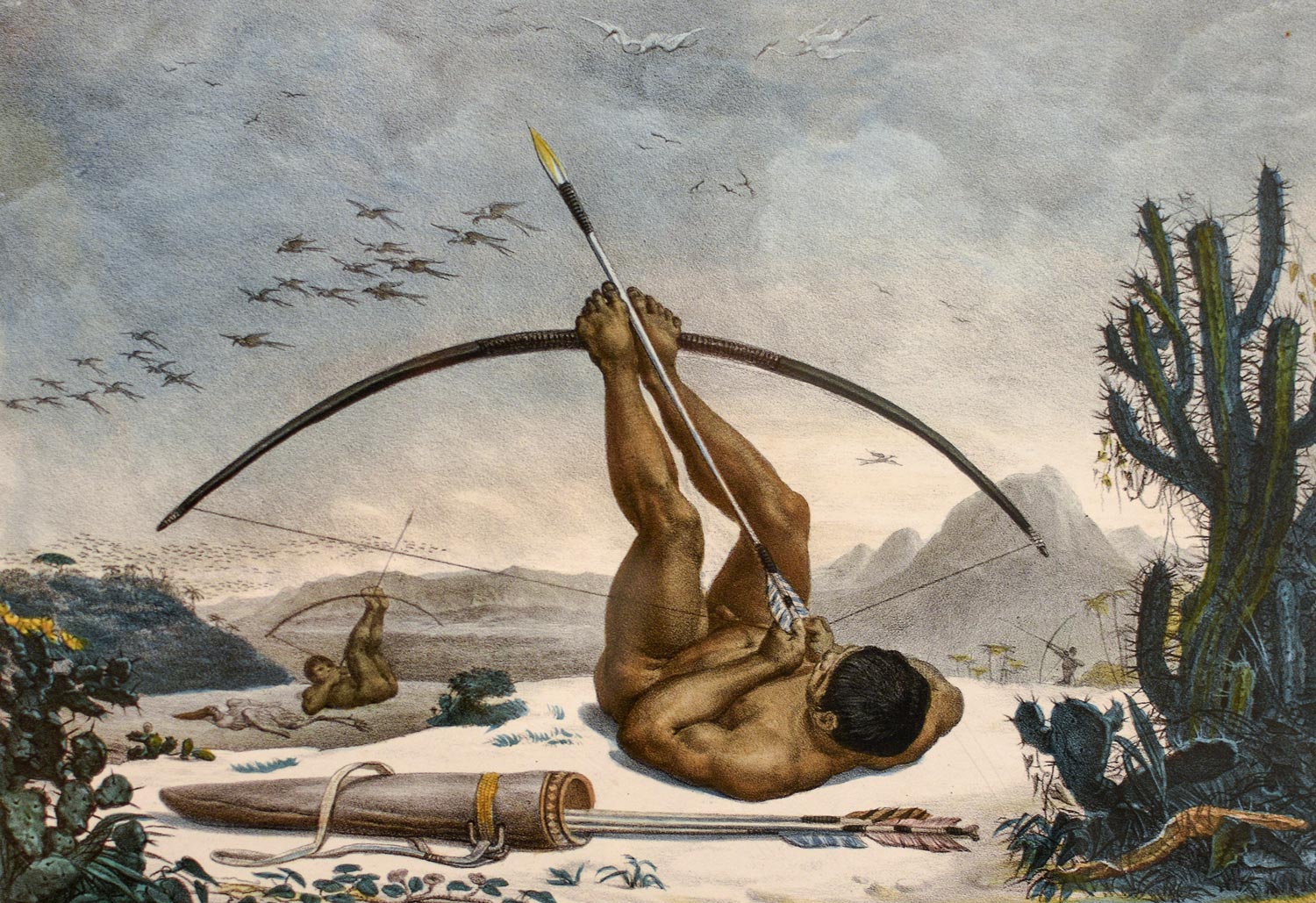

Caboclo. Jean-Baptiste Debret, 1834. Archivo Itaú Cultural.

El día más alegre de la creación debió ser aquel en que Dios se dedicó a esculpir Río de Janeiro. Hace unos 135 millones de años, los movimientos tectónicos que separaron el supercontinente de Gondwana elevaron también las montañas que formaron el paisaje sinuoso de la bahía de Guanabara, en el sudeste del Brasil. Con el tiempo, las elevaciones se fueron descascarando, como una cebolla que pierde sus capas, para dejar al aire las rocas desnudas: las mismas gneises y granitos que fascinaron a los portugueses del siglo XVI y hoy siguen sorprendiendo a los dos millones de turistas que suben el teleférico del Pão de Açúcar en busca de la vista más espléndida que sus ojos puedan registrar jamás.

En torno a las rocas milenarias, primero fueron el mar y la selva. Un Atlántico cálido, de un azul mayormente oceánico y verdoso en las zonas menos profundas —aguas calmas al interior de la bahía, como en las playas residenciales y tranquilas de Flamengo, y olas rabiosas de espuma lechosa que revientan los cuerpos osados que se atreven a torearlas desde Ipanema hasta Leblón—, y al otro lado, tierra adentro, una maraña de ceibas, guayacanes, palmeras, jequitibás de hasta cincuenta metros de altura, pernambucos, tarapones con sus balas de cañón a punto de estallar en jugos granadillos, yarumos, manglares y sietecueros adornados por coloridas orquídeas y bromelias —la mata atlántica que además es casa de monos, ardillas, osos hormigueros, cientos de aves, reptiles, insectos, pumas y el venerado rey de las selvas sudamericanas, su majestad el jaguar—.

Cuando Gaspar de Lemos llegó por primera vez a Guanabara, el 1 de enero 1502, y confundió a la bahía con un río —así que dijo: “Te llamarás Río de Janeiro” (en español, Río de Enero)—, estas especies, entre muchas otras miles, ocupaban el 97 por ciento del territorio de la ciudad. Y entre tantas especies, por supuesto, estaba el hombre: agrupados en varias pequeñas tribus de alrededor de seiscientos habitantes, los tamoios o tupinambás llevaban miles de años ocupando el territorio que cuidaban celosamente de otros grupos indígenas.

Pero Gaspar de Lemos no los vio, o no se interesó, o no se preocupó, y siguió de largo con su expedición de portugueses en busca de otros ríos y distintas tierras, lo que permitió que años más tarde los franceses aprovecharan su descuido para asentar un fuerte —el Fuerte Coligny— por el que sacaban el apetecido palo brasil o pernambuco, y a los prisioneros de guerra que los tamoios resolvieron venderles en lugar de hacerlos víctimas de sus antiguos rituales de antropofagia.

Así pues, cuando los portugueses volvieron a reclamar las tierras que decían pertenecerles por ser los primeros avistadores blancos, debieron enfrentarse a los franceses y también a sus aliados, los tamoios, y para eso se aliaron ellos mismos con otro grupo indígena de la región, los temininós. El gobernador general del Brasil, Mem de Sá, envió a su sobrino en persona a ocuparse del asunto. El 1 de marzo de 1565, Estácio de Sá desembarcó en algún punto entre dos de los magníficos granitos de la bahía de Guanabara, el morro Cara de Cão y el morro Pão de Açúcar, y desde allí declaró como fundada la nueva ciudad y dijo que se llamaría San Sebastián de Río de Janeiro. El sobrino de Sá murió dos años después por un flechazo en la cara, pero con la satisfacción de haber ganado la última batalla por la ciudad más alegre del mundo contra los vencidos franceses y sus socios nativos.

Tamoios y temininós, enfrentados en una guerra entre dos coronas ajenas, tenían, sin embargo, un origen común: ambas tribus hablaban lenguas tupí-guaraníes, un grupo etnolingüístico indígena que nació en la selva amazónica y que, alrededor del año 1000, se expandió por buena parte del territorio hacia al sur, ocupando el litoral de la costa atlántica brasileña en pueblos mayormente nómadas de hasta mil habitantes.

El primer encuentro registrado entre los portugueses y los tupíes ocurrió en abril de 1500, en las playas que la expedición de Pedro Álvares Cabral nombró como Porto Seguro. En una carta enviada al entonces rey de Portugal, Manuel I, el escribano Pêro Vaz de Caminha describió en detalle a los dieciocho o veinte indígenas que vieron por primera vez apuntándoles desde una playa con sus arcos y flechas, y que al poco tiempo se convertirían en varios centenares de tupíes amables y generosos que recibieron a los extraños blancos con genuina curiosidad.

“La apariencia de ellos es de pardos, un tanto rojizos, de buenos rostros y buenas narices, bien hechos. Andan desnudos, sin nada que les cubra. No hacen más caso de cubrir o dejar de cubrir sus vergüenzas que de mostrar la cara. En esto son de gran inocencia. Tenían el labio inferior perforado y metido en él un hueso verdadero, del largo de una mano, y de la espesura de un huso de algodón, agudo en la punta como un perforador (…). Los cabellos de ellos son lisos. Y andaban rapados, con un corte alto en el centro de la cabeza, de buen tamaño, rapados también por encima de las orejas”.

Caminha describió también a las mujeres de la tribu, “bien mozas y gentiles, con cabellos muy negros y largos por las espaldas, y sus vergüenzas tan altas y tan cerraditas y tan limpias de vello que, de lo mucho que las miramos, no teníamos ninguna vergüenza”, y se mostró fascinado con la belleza salvaje de los cuerpos lampiños de los indígenas, vestidos apenas con pinturas negras y rojas que no se iban con el agua: “Andan bien fuertes y muy limpios. Y con esto me convenzo cada vez más de que son como aves, o criaturas del monte, a las cuales el aire les da mejores plumas y mejor cabello que a las criaturas mansas, porque sus cuerpos son tan limpios y tan gordos y tan hermosos que no podrían ser más hermosos de lo que son”.

Según lo que relató Caminha al rey portugués, conforme pasaron los días en aquellas playas de Porto Seguro, los indígenas se fueron familiarizando con los navegantes portugueses, a tal punto que “estaban ya más mansos y seguros entre nosotros de lo que nosotros estábamos entre ellos”. Los ayudaban a llevar leña y agua a las embarcaciones a cambio de cualquier cosa —sombreros, camisas, cascabeles, argollas, todo extraño para ellos—, probaron el pan y el vino, algunos durmieron por primera vez con sábanas, almohadas y colchones, e incluso asistieron a una misa que los portugueses celebraron en un altar improvisado para dar gracias por la nueva tierra que la providencia había puesto en sus caminos. “Me parece que son gente de tal inocencia que, si nosotros entendiésemos su idioma y ellos el nuestro, serían rápidamente cristianos”, concluyó Caminha.

Sin embargo, la historia de la colonización del Brasil fue muchísimo menos alegre que aquella primera carta enviada con optimismo desbordante al rey de Portugal, y la suerte de los tupíes fue más parecida a la que corrieron los nativos sudamericanos en los dominios españoles. Así lo explica el historiador Julio Sánchez Gómez: “La llegada y asentamiento de los europeos produjo, sobre todo a partir de los años centrales del siglo XVI, un gran movimiento sísmico entre estas poblaciones. Su presencia supuso el desplazamiento de poblaciones enteras que a su vez desplazaron a otras, evidentemente no de forma pacífica. Luchas entre los grupos originarios, muchas veces como aliados de los europeos, agresión y esclavización por parte de estos y las graves consecuencias de las epidemias introducidas por los nuevos llegados, produjeron cambios de emplazamiento y, mucho peor, un rápido y dramático descenso demográfico”.

En Portugal había entonces menos de un millón y medio de habitantes, que, como el resto de europeos, estaban poco o nada interesados en viajar a las tierras americanas a trabajar la agricultura. La creciente demanda de palo-brasil y más tarde, de fuerza laboral en los ingenios de caña de azúcar y otras plantaciones, llevó primero a la esclavización “voluntaria” de los indígenas —abolida oficialmente en el siglo XVIII por el Marqués de Pombal—, y muy pronto, también, a la comercialización de esclavos africanos, que eran vendidos incluso más caros que las tierras que abundaban en el nuevo territorio portugués.

Cuando Charles Darwin llegó a Río de Janeiro, en 1832, antes de sorprenderse con las “enormes masas redondeadas de roca desnuda irguiéndose entre la más lujuriante vegetación”, y antes de detenerse a observar las orquídeas parásitas, las larvas y los cocuyos, el naturalista dedicó una buena parte de su diario a bordo del Beagle a describir los horrores de la esclavitud en Brasil y el nivel de degradación al que habían llegado los colonos portugueses.

“He de mencionar aquí una anécdota de escasa importancia, por haberme impresionado en aquella ocasión más hondamente que cualquier relato de crueldad”, dice Darwin en su diario. El inglés cruzaba una corriente en una barca maniobrada por un negro. Quiso decirle algo, pero el hombre no entendió. “Al intentar hacerme comprender, alcé la voz e hice varios gestos, entre ellos el de pasarle la mano por la cara”, y el esclavo, interpretando que Darwin le iba a pegar, asustado, con los ojos medio cerrados, dejó caer las manos para darle vía libre al científico. “Jamás olvidaré la sorpresa, disgusto y vergüenza que me causó ver a un hombrachón fornido aguardar en aquella posición humillante un bofetón que, según se figuró, pensaba yo descargarle. Este hombre había sido por la esclavitud arrastrado a degradación inferior, a la del más indefenso animal”.

El esclavo que conmovió a Darwin probablemente llegó a tierras brasileñas a través del muelle de Valongo, desde algún lugar en el oriente o sur de África, como Angola o Mozambique. Ubicado en pleno centro de Río de Janeiro, el Cais do Valongo es el único vestigio arqueológico que la ciudad conserva como memoria de la esclavitud.

Un par de metros bajo el suelo moderno, los transeúntes pueden ver las plataformas de piedra que fueron pisadas por casi un millón de esclavos entre 1811 y 1831: Ningún otro puerto en el mundo, nos explica nuestra anfitriona, Thayná de Souza, vendió a tantos hombres y mujeres y niños como mercancía. En la plaza solitaria, apenas visitada por algunos pocos turistas que, como nosotros, leen con curiosidad las placas conmemorativas que cuentan la historia del muelle —declarado en 2017 Patrimonio Histórico de la Humanidad—, casi pueden oírse las cadenas, los lamentos, los latigazos, las ofertas de los compradores y las decenas de dialectos en que se comunicaban muy bajo, para que no los oyeran, los pretos y las pretas recién desembarcados, a la espera de su infortunio.

El tráfico trasatlántico de esclavos fue prohibido en Brasil en 1831, un año antes de la llegada de Darwin, y con esa prohibición, el muelle de Valongo fue clausurado. Sin embargo, eso no significó la libertad inmediata para quienes ya tenían dueño, pues la abolición de la esclavitud tardó cinco décadas más y solo se hizo oficial en 1888. Entre tanto, los alrededores del muelle se convirtieron en una Pequeña África, que recibía con los brazos abiertos a los negros y negras emancipados que llegaban buscando refugio —y trabajo— desde todos los rincones del país.

Thayná nos guía a través de las calles de la Pequeña África mientras nos muestra los murales coloridos y potentes que dan cuenta de su historia de resistencia. Así llegamos a la rua Tia Ciata, un callejón estrecho de suelo adoquinado que honra la memoria de Hilária Batista de Almeida —bailarina de samba, curandera y precursora del candomblé, llamada de cariño Tia Ciata—, y que desemboca en la famosa Pedra do Sal.

Este rincón de Río, quizás el más famoso del centro, es en realidad dos lugares: uno es de día y otro es de noche: tan distintos como el cielo y la tierra.

Piedra de sal.

A esta hora, tres de la tarde de un viernes después de carnaval, la calma reina aún en el callejón. Una serie de carpas puntiagudas de rayas circenses, todas de distintos colores, hace las veces de techo para los puestos ambulantes de cocteles y comidas, formando un túnel oscuro y húmedo que desemboca en uno de los tantos granitos desperdigados por la ciudad: la piedra está allí, incrustada en el barrio, como un capricho de Dios. Es la hora de la limpieza. Por los desagües del callejón escurre un cauce de agua oscura y olor fétido que me recuerda a los mercados de pescado fresco de la costa colombiana. Apenas un par de puestos están abiertos y, al pasar, nos ofrecen caipiriña y cerveza.

Milagrosamente, la piedra está vacía y nos acomodamos a nuestras anchas. Mientras bajamos el calor con una cerveza, aún ignorantes de la importancia histórica del granito en el que estamos sentados, Thayná nos presenta a los personajes que nos miran desde otros tiempos a través de los muros. Allí están retratados la Tia Ciata —que a los dieciséis años llegó exiliada de Bahía y con ella trajo la samba de roda, quizás sin saber que su herencia marcaría la historia musical de Río—, tres compositores pioneros de la samba —Heitor dos Prazeres, João da Baiana y Pixinguinha, fundamentales en el proceso de creación de las primeras escolas de samba de Brasil—, y otros símbolos de la cultura afrobrasileña, como la capoeira y las pinturas rupestres.

Este granito milagroso que vio nacer el carnaval sigue siendo quilombo y sinónimo de fiesta: en unas cuantas horas llegarán los músicos a encender la roda y, con ellos, cientos, tal vez miles de cariocas y turistas que convertirán la piedra en una Torre de Babel unida por el lenguaje universal de los tambores.

Etiquetas: Estefanía Carvajal , historia , Juan Fernando Ospina , Río de Janeiro , Universos das Vozes