Las bibliotecas están sobrevaloradas. Tratarlas como si fueran templos es un lugar común tedioso y santurrón, y lo mismo cabe decir de la miopía que ve arcas de sabiduría en todos los libros. Los bibliotecarios, en realidad, son agentes de una relativización odiosa que pone a Cervantes al lado de Mario Mendoza, y puede decirse que muchos funcionarios de las bibliotecas caben en el estereotipo del vigilante que se solaza regañando ciudadanos, paladines de las políticas moralistas propias de las casas de préstamo de libros, no pocas veces rayanas en el absurdo (piénsese, si no, en la consigna neurótica que pide un silencio monástico como condición necesaria de la lectura, consigna del todo ajena al hecho de que ningún lector sensible de Don Quijote podría sofrenar las carcajadas al encarar sus páginas). Por otro lado, solo puede ser abominable —nunca grato— un lugar en el que se juntan tantos libros ajenos. Toda esta confusión debe mucho a grandes escritores que, como Borges, alguna vez compararon la biblioteca con el paraíso.

Mi relación con la biblioteca de la Universidad de Antioquia —La Biblioteca por antonomasia en mi vida de lector— no ha estado, por intensa, a salvo de sinsabores. Siempre he sentido encono frente a ciertos capítulos de su conformación orgánica y su logística. Me refiero, sobre todo, a adefesios como la “colección Antioquia”, expresión de un chovinismo enquistado cuyos principales resultados son, apenas, santificar libros banales y restringir la circulación de volúmenes útiles; y como la “colección semiactiva”, calabozo en el que se esconden los libros menos leídos, acaso con el propósito de lograr su olvido total. En cuanto al descarte de libros y revistas —una práctica arbitraria y con tufillo a corrupción—, apenas diré que, por obra de su magia negra, perdí para siempre la oportunidad de saborear las páginas del mejor libro en portugués que han visto mis ojos: A literatura no Brasil, de Afrânio Coutinho. No sé a quién se lo obsequiaron o a qué pira lo condenaron. Y, en fin, también he tenido mis desaguisados con los funcionarios: como todo graduando que se respete, en su momento reñí con la encargada de expedir el paz y salvo de las tesis, y admito que, siendo estudiante, suscribí la leyenda de que uno de los referencistas era un investigador del F2 infiltrado. Ya puesto en la actitud de mea culpa, confieso que robé cuatro libros durante mi primer año de universitario (todos devueltos veintitantos años después, que quede claro).

Mi inconformidad no termina. El edificio de la biblioteca —el bloque 8— me produce una idea de disarmonía. En medio de los bloques de ladrillo anaranjado, separados por árboles, que conforman la viñeta más entrañable del campus, aquella mole de piedra gris y con gordas patas de concreto da la idea de una araña planetaria extraviada. Una nave nodriza desahuciada. Para colmo, el nombre no le ayuda: por muchos años llevó el muy anodino de Biblioteca Central, y desde 2015 el de Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, esto es, el nombre de quien, pese a su gran talla intelectual, no fue un escritor reconocido, como no es famoso ninguno de sus libros. Lo más parecido a eso, en la colección universitaria, es una versión preliminar de la Constitución Política de 1991, tachada y anotada por el abogado y profesor, candidato presidencial en 2006. La institución, bien se ve, cobró factura a los estudiantes Tomás Carrasquilla y Gonzalo Arango por no alcanzar el título profesional y abandonar las aulas para dedicarse a la literatura. La buena nominación, para qué negarlo, no es una habilidad distintiva de la universidad: en la misma biblioteca, el nombre de Luis López de Mesa —un sujeto diabólicamente racista— fue puesto a la sala en la que hoy reposan los libros de humanidades y donde, por décadas, estuvo la colección literaria; y hace poco, el precioso campus fue bautizado con un nombre que apenas trae resonancias administrativas y olor a anestesia hospitalaria: Ignacio Vélez Escobar. Sin duda, hubiera resultado más sugestivo apelar a la memoria del abogado y mitógrafo, por añadidura mártir, Luis Fernando Vélez Vélez, cuya serena cara de bronce mira al bloque 8 —precisamente— desde un rincón sombreado de la plazoleta central. En el caso particular de la biblioteca, cabe decir que, aunque poco original, hubiera sido más justo pensar en el nombre de Alfonso Mora Naranjo, quien fue, en 1935, el gestor que la organizó como dependencia académica moderna, de manera que no fuera, nunca más, un mero depósito de libros. Y también fue él quien, durante la versión provinciana de la asonada del 9 de abril de 1948, se paró en la puerta del recinto para evitar que los alzados le prendieran fuego.

Es necesario decir, en todo caso, que mis quejas neuróticas no pueden tapar el honorable purgatorio que hay detrás. La araña galáctica no se posó en aquel terreno del barrio El Chagualo por casualidad. Más allá de la materialidad grotesca del edificio, su existencia en abstracto representa el triunfo de un empeño de más de dos siglos por conformar una colección de libros al servicio de la educación pública. Desde tiempos remotos, cuando toda la biblioteca era un cuarto del claustro franciscano con volúmenes que solo podían leer los profesores, hasta hoy — cuando se cuentan 750 mil volúmenes y 18 sedes—, ha pasado algo más abigarrado que el monótono río de Heráclito. La biblioteca de la Universidad de Antioquia fue destruida dos veces por las guerras civiles del siglo XIX, y algo parecido quiso hacer con ella la incuria del siglo XX. En 1928 se relegó la colección a un cuarto oscuro, estrecho y húmedo del primer piso del edificio histórico de San Ignacio; en 1948, cuando la biblioteca funcionaba en Ayacucho con Cervantes, la mordió la amenaza piromaníaca ya referida; y en 1983 y 1990, en el actual campus, fueron activados sendos explosivos en las mismas entrañas del monstruo planetario. La segunda bomba destruyó el centro de cómputo de la universidad, una pérdida incalculable de la memoria digital institucional, que, traducida en dinero, el rector de la época tasó en seiscientos millones de pesos. Así lo registró El Colombiano, el 28 de septiembre de 1990: “A las 10 de la mañana dos hombres armados tomaron como rehén a un empleado del centro de sistematización y lo obligaron a que los llevara hasta el mando central del computador situado en el sótano de la biblioteca de la Universidad. Una vez en el interior, los terroristas sacaron a los demás empleados y colocaron la carga explosiva en la memoria del computador. Dos minutos después, el artefacto explotó”. Frente al reto de sortear este y otros eventos trágicos, poco significan los deslices de los funcionarios, los libros desaparecidos y la inercia moralista. La biblioteca, más allá de su nombre formal, ha sabido vencer la historia; como la evocada por Whitman, ha conseguido ser “araña paciente y silenciosa”.

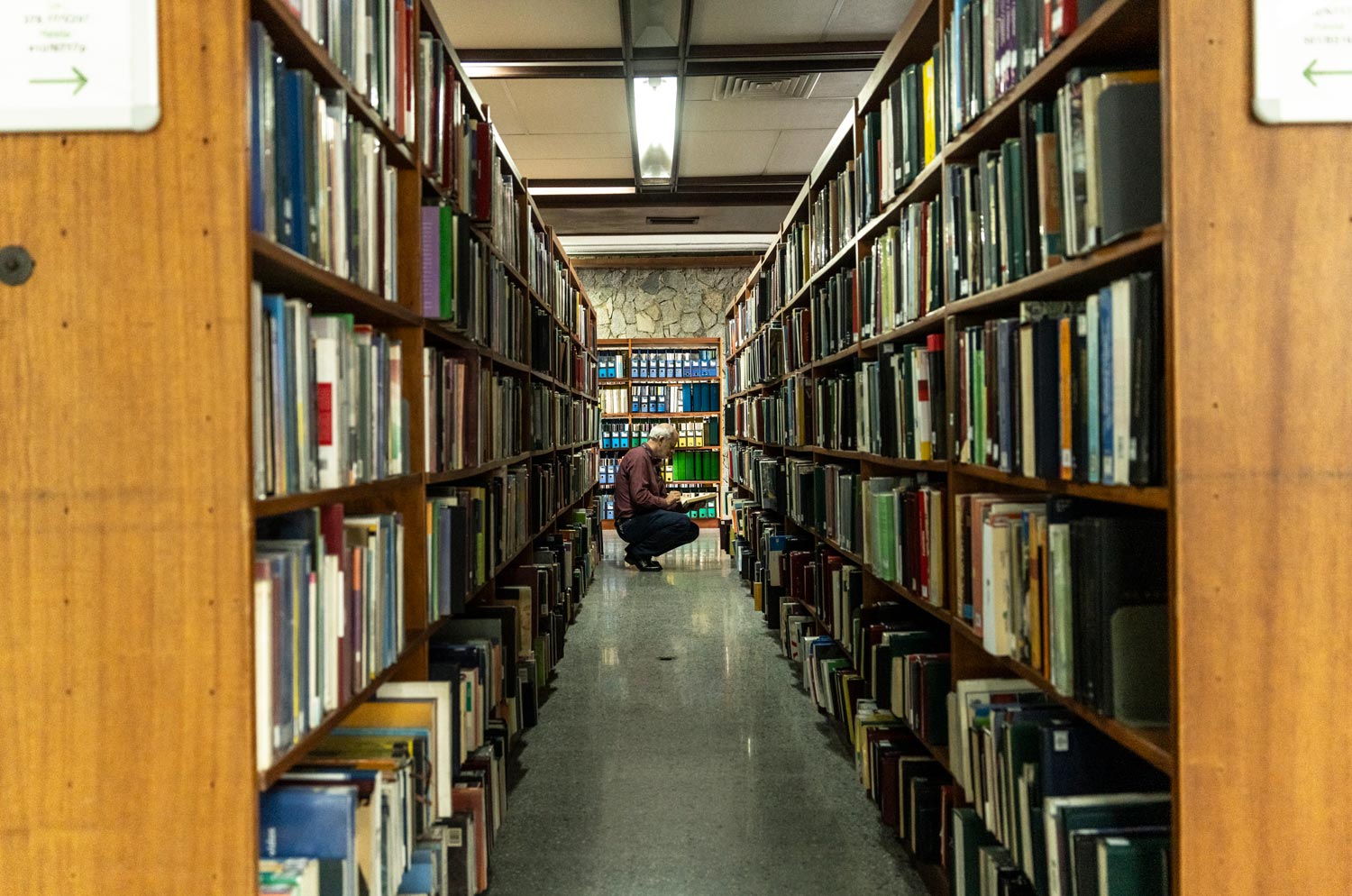

La primera vez que me topé con el engendro de veintiocho patas fue a fines de 1989, un día en el que fui a entregar los papeles de inscripción en el examen de admisión de mis hermanos mayores. Por entonces, no llegué a sospechar qué podía albergar ese fortín rocoso, y apenas vine a enterarme al cabo de dos años, cuando, al hacer mis propias diligencias, supe por boca de Mono —el hermano que había pasado a Física— que se trataba de “La Biblioteca”. Aparte de los salones de clase y de la sombra de mis compañeras del primer semestre de Antropología —a las que yo perseguía como un perro hambriento, egresado de colegio masculino—, el lugar que más frecuenté durante mi primer año universitario fue el bloque 8. Recuerdo, con particularidad, las visitas a deshoras que hacía con Juan David Salamanca, un compañero de Sabaneta a quien le correspondió romper mi virginidad con los alucinógenos y, sobre todo, mi casi virginidad de lector, yo, que no había ido mucho más allá de las páginas rosáceas de Mario Benedetti. Gracias a Salamanca leí a Álvaro Mutis, a Italo Calvino y a Víctor Hugo; juntos descubrimos a Gesualdo Bufalino y a Milorad Pavić, y yo le impuse a él mis mejores descubrimientos, Adolfo Bioy Casares y Giorgio Bassani. Sin embargo, ahora, más de treinta años después, cuando rememoro esas jornadas de azaroso deambular por entre los estantes de la literatura, la primera asociación que me viene a la cabeza son las piezas teatrales, empastadas en negro, de Antonio Buero Vallejo, obras que nunca leímos pero que —vaya a saberse por qué— invariablemente hojeábamos cuando la embriaguez cannábica nos empujaba a la biblioteca. Esa es la razón por la cual, para mí, el nombre del dramaturgo español es el que mejor le calzaría a aquel edificio libresco. A las bibliotecas, pese a la parafernalia institucional, las redimen las historias individuales.