Una hermana adentro

—

Por LINA MARÍA PARRA OCHOA

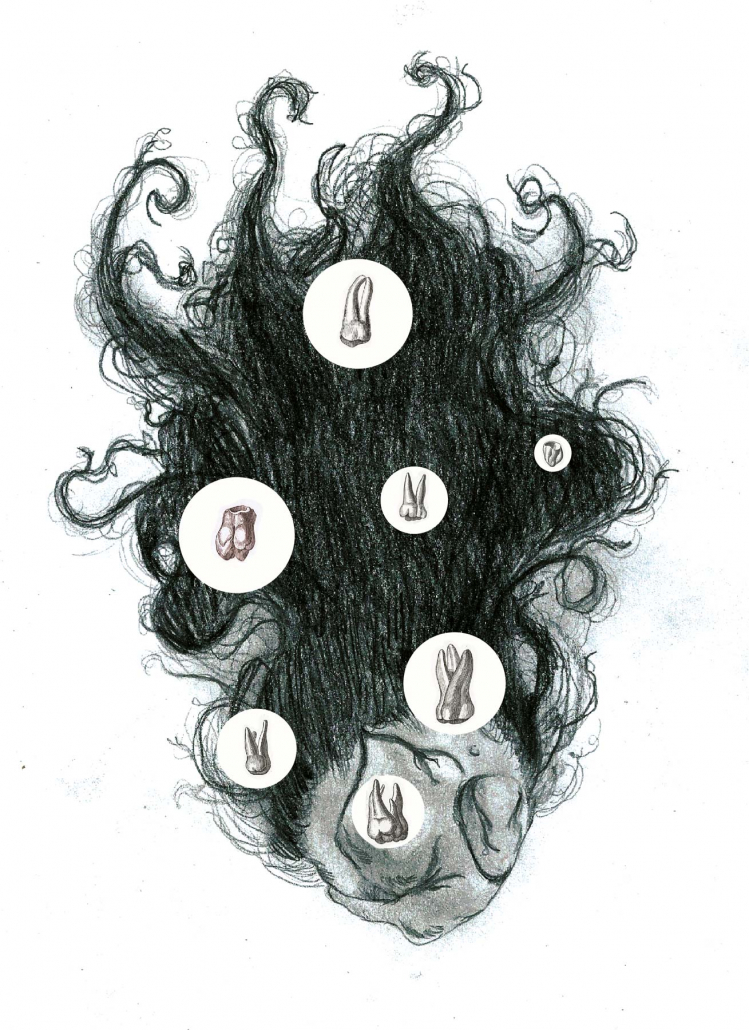

Ilustración de Sr Ok

En temporada seca la carretera polvorienta tiene un halo amarilloso. La tierra delgada nunca se asienta, siempre revuelta por el pasar de los carros, los caballos, las mulas y de alguna de las chivas que aún sobreviven en el pueblo. En cambio, dentro del bus el clima está húmedo, el sudor de todos los pasajeros genera un vaho caliente que le molesta a Lina en la nariz. Siempre tuvo muy buen olfato, demasiado, tal vez, teniendo en cuenta que los olores de la ciudad son en su mayoría malucos, pero ahora ese aroma pesado del sudor y el polvo apenas si le llega a la nariz como un estorbo tolerable. Desde la cirugía ha dejado de oler con la agudeza de antes. Ahora, sentada en una de las últimas sillas del bus, agarra con fuerza una cajita de madera en la que lleva aquello que le removieron del cuerpo en el quirófano hace un mes. Dentro, en un frasco lleno de formol, flota eso que un día podría haber sido su hermana. Va a enterrarlo en un lugar de la montaña que solo ella conoce. Eso es una bola de pelos, de carne y dientes que creció por años alojada en su cuerpo hasta alcanzar un tamaño que llamó la atención de los médicos en sus chequeos anuales. Pensaron que era un tumor problemático porque estaba ocupando espacio en su cavidad abdominal, produciendo una presión en los órganos que le generaba a Lina problemas digestivos. Después de exámenes más detallados fue que entendieron a qué se enfrentaban.

Cuando el médico le explicó a Lina qué era realmente su tumor, ella no se sorprendió para nada. Conocía el fenómeno al detalle. Los gemelos eran una de sus grandes obsesiones, sobre todo el fetus in fetu, esa anomalía congénita en la que uno o más fetos en parcial desarrollo son absorbidos por un feto completamente conformado. Pasó horas eternas de su adolescencia mirando en internet fotos grotescas de bebés deformes, con varias extremidades, las suyas y las de sus gemelos absorbidos, bebés con cúmulos carnosos dentro del vientre que a veces parecían un pequeño pie, o una cabecita con una oreja incipiente, o una bolsa de vísceras pequeñas. Era caprichosa la manera en la que un feto absorbía al otro en el proceso de desarrollo dentro del útero. A veces las células de uno de los hermanos, incorporadas por el otro, seguían creciendo, para formar piernas o brazos, dientes y orejas, pelo, intestinos. Esas insinuaciones de lo que pudo ser un hermano, quedaban adheridas al cuerpo del bebé vivo, que nacía con ellas pegadas, como un pequeño monstruo absurdo. Lina recuerda el caso de una niña de la India que nació con ocho extremidades, las suyas y los dos brazos y las dos piernas de una hermana que nunca fue. Inmediatamente se la consideró una diosa, la reencarnación de Kali entre los mortales. Los papás tuvieron que dejar el pueblo para llevarla a una ciudad donde pudieran operarla, quitándole su estatus de diosa, y permitirle finalmente caminar. El tratamiento había sido largo, varías cirugías y terapias hasta que en el cuerpo de la niña solo las cicatrices delataban la existencia de esa otra, de la hermana, de la parte diosa. La niña que había nacido Kali aprendió a caminar casi a los siete años, con unas piernas recién operadas y Lina siempre se preguntó si extrañaría la presencia de las otras extremidades, la presencia de la hermana, si esa ausencia dejaría tras de sí un fantasma propio. Ahora, en el bus, cubierta de sudor y entrecerrando los párpados para evitar que le entre arena en los ojos, ella siente su propio fantasma, su propia ausencia presente dentro de ella. Un hueco perpetuo en el estómago.

También era caprichosa la manera en la que las células del gemelo absorbido se desarrollaban dentro de su hermano huésped. Cada fetus in fetu le parecía a Lina único, complejo en su pequeñez, la reducción de lo que podría haber sido una persona a tan solo unas partes. En su caso, le explicó el médico, las células de la hermana que había seguido desarrollándose eran las que producían pelo y dientes. Lo que pudo ser ella, la gemela, era apenas una bola de carne y piel de la que salían algunos dientes pequeños y un ramillete de pelo crespo y oscuro. Lina nunca le dijo a nadie, pero ella sabía que algo le faltaba, intuía una presencia, una otra que extrañaba sin entender muy bien cómo o por qué. El diagnóstico simplemente confirmó que había alguien que pudo haber sido pero que no fue, o que no fue del todo, existiendo apenas como una posibilidad antigua, aferrada a la vida celular dentro del cuerpo de Lina. Lina alimentando a su hermana, hospedándola, guareciéndola, gestándola.

Lina pidió que le dieran aquello que se le extrajera en la cirugía. No sabía si decirle el feto, el tumor o la hermana, pero quería tenerlo, mirarlo, aprenderse sus formas y, eventualmente lo entendió, enterrarlo. Había un lugar en la montaña, a las afueras de Heliconia, el pueblo de la familia de su mamá, el pueblo donde pasó la infancia. Ese lugar le brilló en el recuerdo mientras le entregaban en la mano el frasco que contenía adentro lo que habría sido la hermana. En medio de la montaña, mirando al pueblo con los brazos abiertos, se erigía un Cristo Rey blanco, alrededor del cual habían puesto un parque infantil, con columpios y un mataculín rojo. Cuando era chiquita Lina subía la montaña caminando con sus primos y sus tías. Era un paseo que hacían siempre, como un ritual. Saludaban de pasada a don Pedro Nel, quien a veces les prestaba una mula para dar una vueltica. Encontraban al lado del camino dormideras y todos los primos competían a ver quién era capaz de dormir más plantas, buscaban unas maticas que tenían unas vainas verdes y brillantes, que reventaban como resortes cuando las estripaban con los dedos, y llegaban sudados y entierrados a la cima donde el viento frío los refrescaba mientras con los brazos estirados señalaban las calles y las casas que reconocían abajo en el pueblo. Luego jugaban mientras las tías conversaban sentadas a los pies del cristo, antes de emprender la bajada. Un día Lina se sentó en el mataculín pero nadie quiso acompañarla. A veces le pasaba, y todavía le pasa eso de que, en medio de un gentío se da cuenta de que está sola y se vuelve casi invisible. Fue ahí que la vio. Apareció en el lado vacío del mataculín, el lado que estaba en alto. Apareció sin un cuerpo que pesara para nivelar un poco el juego. Pero apareció y Lina supo que era otra ella, otra Lina. Intentó conocer su nombre pero apenas le llegaban a la cabeza sonidos, susurros, como la voz que intenta salir de una cueva. La cara suya mirándola, el mismo pelo crespo, los mismos ojos oscuros, la misma palidez en la piel cubierta de pecas. La misma niña que era ella y otra a la vez. La hermana gemela que nunca tuvo pero que siempre extrañó. Entonces Lina tenía diez años pero entendió a quién le hablaba siempre que jugaba sola, a quién le contaba cosas antes de dormirse, quién la acompañaba cuando ella estaba sola pero sentía que no, que algo rondaba, que algo le agarraba la mano, que algo pícaro y feliz, pero también triste y oscuro, la acompañaba siempre. La hermana gemela, la doble, la otra ella. Lo que llenaba el hueco extraño que siempre cargaba adentro, porque los huecos también pesan en la manifestación de su ausencia. Supo que esa hermana habría existido y que, de alguna manera, nebulosamente, existía como una idea, como un desdoblamiento, como un recuerdo del futuro posible. Después de la sorpresa apartó la mirada buscando ver si alguien más se daba cuenta, si alguien la veía y apenas, por el rabillo del ojo, vio cómo esa otra se transformaba en algo más oscuro, un espectro ondulante de pelo oscuro, lleno de dientes blancos, una envidia latente que desaparecía al mirarla de frente para volver a ser ella, un reflejo exacto la una de la otra. A sus diez años Lina no pudo contarle a nadie de esa que veía, y tuvo que entender sola esa sensación extraña entre la compañía y el miedo que implica nunca estar completamente sola.

Durante los años siguientes Lina vio a esa otra ella muchas veces, pero nunca supo del todo si esa que veía era un fantasma, si era su gemela o solo la manifestación de una añoranza de la que no entendía muy bien el origen. Luego, en el consultorio del médico, mientras ojeaba los resultados de los exámenes que diagnosticaban el fetus in fetu, supo que era la posibilidad de la otra que no se resignaba a no ser, alimentada por ella misma, por Lina, por la energía de su cuerpo. Y entonces, junto a la certeza de que habría podido existir otra como ella, una Lina reflejada, la certeza de que estaba destinada a ser dos pero que los caprichos de la biología a veces jugaban contra los destinos, una cosa incómoda se instaló también. Ya esa otra no era solo una compañía complicada, en cambio se sentía como una invasión, una competencia por el cuerpo, por el espacio en la existencia.

El bus llega al pueblo antes del mediodía, pero Lina no tiene hambre. Se baja ansiosa por terminar lo que viene a hacer. Sabe que después de tantos años, las personas del pueblo ya no la reconocerán. Si quisiera encontrar un conocido, conversar, que la invitaran a tomar el algo, le tocaría ir a donde las hijas de Yolanda y explicar que es ella, Lina, la mayor de Soledad. Sí, Soledad la de Chepe. O ir a la tienda de la esquina donde Correíta, que vendía de todo, desde pastillas para el dolor de cabeza hasta sombreros y zurriagos, desodorantes, machetes, enlatados, algodón. Le tocaría entrar y decirle lo mismo, que ella es una de las nietas de Chepe, de Chepe Ochoa. Y le tocaría contar qué ha sido de toda la familia y qué fue del abuelo y justificar por qué nadie ha vuelto al pueblo. Pero no quiere hacerlo, no tiene ganas.

La plaza está vacía, todo el mundo anda resguardándose del calor en las casas, y algunos señores que fermentan la borrachera de la noche anterior se balancean en las sillas de la cantina. Al pasar Lina recuerda a su propio abuelo ahí sentado, con la mesa llena de botellas de cerveza vacías, borracho pero nunca vencido, siempre con la cabeza en alto. Recuerda el mural junto a la gallera, donde había pintados unos gallos de pelea, y lo busca con la mirada para encontrar que encima pegaron una propaganda política. Le duele el estómago, pero no es la cirugía sanando, es la añoranza por el pasado que ella misma ya ni sabe si fue o si ella se ha ido inventando con los años. Camina por la calle que ella reconoce como propia, como la de su infancia y que a la vez se siente insoportablemente desconocida. Como siempre, ve una que otra mierda de caballo, pero ya el olor no es insufrible como habría sido antes. Desde la cirugía ha notado unos cambios sutiles, además del olfato mermado. Se siente más torpe, como si no fuera consciente del tamaño de su propio cuerpo y constantemente se pega contra las esquinas o contra las chapas de las puertas. Teme que le hayan sacado algo más que el fetus in fetu, o que ese cúmulo de células vestigiales de lo que hubiera sido su hermana, también albergara un secreto de su ser que ahora quedó cercenado para siempre. Desde hace tres semanas se siente partida, radicalmente incompleta.

Sigue el camino hasta que deja el pueblo atrás y empieza a subir por la montaña. Las plantas todas le son familiares y, aunque nunca fue buena para conocer los nombres, sabe que algo cambió porque ya no encuentra dormideras al lado del camino. Ni tampoco las maticas con las vainas que estallan como resortes. El clima se ha calentado con los años, ahogando esas maticas o mudándolas montaña arriba. El morral que lleva no pesa pero la botella de agua le talla en la espalda. Aun así, Lina no se detiene, ni a preguntar por don Pedro Nel ni a agarrar una guayaba que está entera, colgando de una rama a la altura de sus ojos, todavía verde como le gusta. Solo se para ante la entrada del parquecito del Cristo Rey. Le pusieron una reja de metal y la puerta está cerrada con candado. No hay nadie por ninguna parte. Lina está sola. Por el rabillo del ojo intuye a la otra, la gemela. A veces es su propia doble, a veces es esa cosa oscura de pelo largo y dientes. Parpadea y de nuevo son iguales, son la misma en reflejo y el hueco de su ausencia la atropella como nunca. Esa soledad imposible de sanar que siempre carga, como un miembro fantasma, una hermana fantasma. Escala la reja. La malla de metal se agita pero aguanta su peso y Lina salta al otro lado con facilidad. Los jueguitos de su infancia están que se caen de lo oxidados. Ya ni se distingue de qué color eran, pero ahí, hacia un lado del parquecito, encuentra el mataculín.

La caja de madera tiene tallado en la tapa el dibujo tosco de un cuerpo con dos cabezas. Se la encargó a un carpintero para darle una especie de ataúd a esta cosa que carga desde hace días en el frasco de formol y desde toda la vida en un rincón oscuro de su vientre. Vuelve a mirarla, la cosa, el tumor, la hermana. Los dientecitos de bebé que salen como chuzos de esa bola de carne del tamaño de su puño, el pelo que lo envuelve todo, largo, tan parecido al suyo porque son el mismo, las mismas células lo producen. Esa cosa deforme, terrible, es ella misma reducida a lo básico, a la manifestación azarosa de la información genética que se aloja en sus células, solo que lo que está dentro del frasco hubiera sido la otra Lina. Entonces no habrían estado solas.

El lugar que solo ella sabe es al pie de la base de la barra que sostiene el mataculín. Justo en el punto de anclaje donde los dos lados se encuentran y se vuelven uno. Lina se arrodilla para cavar un hueco con sus propias manos. Abre la caja de madera y mira de vez en cuando el frasco mientras araña el sueño. La tierra está seca y compacta, y se le mete por debajo de las uñas. El trabajo es más difícil de lo que parece. Entonces la siente, en frente suyo, ella, la hermana fantasma que no fue pero que lucha por existir, por multiplicarse, aunque sea en el capricho de algunas células. Aparece frente a Lina como un reflejo y ahora son dos las que cavan con las manos el suelo seco. Son dos que se miran a los ojos y se entienden como una sola, siamesas, completas. Como si algo las instara a terminar lo antes posible cavan sin descanso, con los dedos lastimados por la dureza de la tierra y las piedras. Lina es derecha, pero pronto se da cuenta de que ella, la otra, es zurda, habría sido zurda. Entonces dos pares de manos se mueven al tiempo en una coreografía secreta porque las une algo indecible, más allá de la biología. Cuando Lina mete las manos en el hueco para arañar más tierra, siente los dedos de ella, la siente por primera vez en su vida, aunque el único cuerpo que pudo haber tenido está ahí flotando en el frasco. Lina siente sus dedos que se tocan y ve como son dedos un momento y luego son eso otro, ese monstruo de pelo negro que empieza a estirarse para envolver sus manos, aferrándose a ellas.

Cuando el hueco es lo suficientemente grande para la caja, entierrada y sudorosa, Lina mira por última vez el contenido del frasco antes de cerrar la tapa. Empaca la caja en una tela roja que traía en el morral y pone todo dentro del hueco con delicadeza, como si lo de adentro estuviera dormido. Luego son cuatro manos las que echan tierra, cuatro manos las que la apelmazan, cuatro manos que trabajan juntas y se van uniendo por las puntas de los dedos en una imagen grotesca que Lina no puede dejar de mirar. La punta de sus dedos es la punta de los dedos de ella, como una continuación absurda, y la mata de pelo que sale de ella se extiende como algas vivas atrapando a Lina, invadiéndola. Por un momento son un monstruo siamés. Como una posesión silenciosa la hermana fantasma habita el cuerpo de Lina y adentro, igual que en un apartamento estrecho, empiezan a acomodarse las dos. Lina debe hacerse a un lado en unas partes para que la otra tome control, para que existan ambas en ese cuerpo.

Con los pies Lina termina de comprimir la tierra del hueco tapado, y con cada movimiento aprende que ya no es ella sola quien mueve su cuerpo, sino que una mueve una pierna y la otra la otra, que una mueve un brazo y la otra el otro. Cada acción es un aprendizaje de ese nuevo cuerpo habitado que no es del todo reconfortante, ya que también gesta dentro una lucha, porque son dos y una al tiempo, una contradicción biológica. Una anomalía, el destino que se venga y rectifica los azares de la reproducción celular.

A modo de experimento científico, para saber si no se está enloqueciendo, la parte que sigue siendo Lina saca del morral un cuaderno y un par de lapiceros. Cada una coge uno, dos manos ambidiestras, y escriben en espejo desde el centro hacía afuera, escriben con la misma letra, escriben la misma palabra. Arrancan la hoja y, pisada con una piedrita, la ponen sobre la tierra. Una nota a manera de lápida pasajera hasta que se la lleve el viento o la deshaga la lluvia. Finalmente, las dos son dueñas del cuerpo, de las células que crecen, que se reproducen, que mueren.

La bajada al pueblo es extraña en el cuerpo compartido, con los ojos compartidos, y el hueco de la ausencia está ahora tan lleno que ahoga. En la garganta sienten algo como una bola de pelo que no termina de acomodarse. Ahora todos los olores llegan fuertes a la nariz y las ideas se chocan en la cabeza mientras son dos las que piensan. Entran en la cantina de la plaza. Después de todo es más importante hacer el ritual del abuelo, sentarse a fermentar esta extrañeza hasta que se calme un poco. Abren la boca y sale la misma voz de Lina que pide dos rones dobles, pero ellas saben que son dos voces las que resuenan. Cuando el señor de la cantina les pone los tragos en la mesa, frunce el ceño como buscando en la cara de Lina un parecido que intuye en las cejas pobladas y puntiagudas, las mismas de su abuelo, pero ella no quiere decir que es ella, de las Ochoa, la de Chepe. Baja la mirada. Bajan la mirada. Cada mano agarra una de las copas de ron y, mientras acuerdan quién se la toma primero, entienden finalmente que las dos están juntas del todo, reflejadas y completas, que son ambas la hermana de la otra. El monstruo ambidiestro que siempre debieron ser.

Etiquetas: Lina María Parra Ochoa , Sr Ok