Pelos en la cama

por PAULA CAMILA O. LEMA • Ilustraciones de Nube

—

Número 125 Noviembre 2021

Nunca se fijó en mí hasta que llevé el pelo corto, y antes no me había fijado en él porque es peludo como un oso y por su pelambre hirsuta se deslizaban goterones de sudor cuando estaba en escena representando al cómico, él que siempre ha sido un hombre tan pero tan triste.

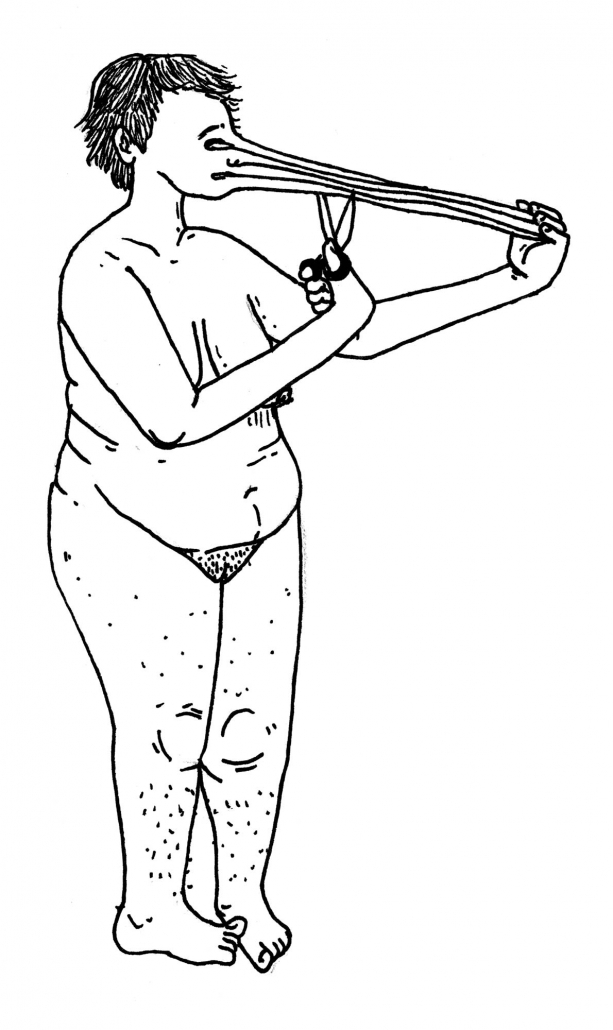

Le gustaba la cola que yo, con el pelo aún rojo, aún corto, llevaba como amuleto y guiño ñero a mi infancia en el gueto, shikha con la que esperaba entrar al paraíso de la carne, serpiente que algún día quizás habría de servirme para convertir a un hombre en piedra. Me agarraba de ella cuando nos revolcábamos y mientras cabalgaba prendido de esa rienda me pedía que le dijera que yo era su perra para luego ir a contarlo en escena por la migaja de un centenar de carcajadas.

Vivía en un cuartito de paredes prefabricadas que se había mandado a construir en la terraza de su casa para no tener que convivir con su mamá abajo, en el mismo piso. La odiaba pero la amaba pero la odiaba pero la amaba. Cuando la mamá sospechó que yo le gustaba a su niño, me preguntó mi signo zodiacal y me dijo que las sagitarianas somos infieles y nos gusta la plata. Luego, cuando fui por primera vez a su casa, ya de suegra, habló de la nuera anterior y me dijo que la muchacha creía que su casa era un motel porque no iba sino a fornicar y no saludaba al llegar. Desde entonces me cuidé de saludarla siempre antes de subir a invadir con mis alaridos el cuartito que por varios meses fue nido de amor, en mis entretiempos de aprendiz de peluquera y periodista con crisis vocacional.

Le gustaba también, a él, exprimir a sus mujeres y luego abandonarlas con gran dolor, para revolcarse en su pena (y la de ellas) y crear, en ese estado de consciencia, maravillosos textos con los que ganaba becas de las que vivía hasta que se agotaban y tenía que volver a quejarse de la mierda que es la vida sin con qué pagar el arriendo y la comida. Mientras él escribía proyectos para levantar la plata que lo distraería de tanta infelicidad, yo dormía bañada en los jugos y humores del amor, en tardes calurosas y voluptuosamente lentas. En esas noches y tardes, yo soñaba, soñaba mucho. Al principio era lindo, como el amor. Soñaba que corríamos bajo una lluvia tibia en busca del elíxir de la consciencia alterada, custodiados por inmensos perros que yo dominaba introduciendo mi puño en sus hocicos. Que caminábamos por praderas llenas de vacas y cacas y hongos que nos llevaban, entre nubes de todos los colores, hasta las profundidades del misterio, en la orilla cósmica donde yo no era yo y él no era él sino que todos somos uno, sin ese ego tan potente como el deseo de psicodelia que nos había unido en primer lugar. Que podíamos volar y en el aire atravesado por relámpagos la electricidad no dolía sino que nos ofrecía visiones de un universo plagado de flores impúdicamente abiertas.

Era tan lindo al principio… Aunque nunca me dejó cortarle el pelo por quién sabe qué delirio de Sansón paturro, me enternecía ver cómo se esforzaba por complacerme, haciéndome venir con furiosa ternura, regalándome plantas florecidas, dándome de comer sánduches de pollo que debía preparar con mucho asco, él que es vegetariano desde hace tantos años. Comíamos aciditos y después de ver bailar nubes al ritmo de la respiración universal, me follaba como a su perra mientras me agarraba de mi roja cola de diosa infernal. Yo, por momentos desprendida, testigo de la escena desde el cielorraso, me ponía a llorar sin saber por qué, como años atrás, y en medio de esa intensidad desconocida, con una extrañeza que no me dejaba distinguir entre amor y dolor, me decía: “acá quizás quiera quedarme”, yo que siempre he sido la que dejan y nunca la que deja, la abandonada y pajiza niña comepelo.

Después se puso feo, como una melena que no ha sido cortada en una eternidad. Me llamaba en medio de brotes neuróticos porque su mamá era una acumuladora, recolectora de desperdicios, gordo y blanco cachalote que rumiaba frente al televisor, opinaba de todo aunque no supiera, sembraba cizaña a su paso desgreñado, no proveía ni limpiaba ni cocinaba, y contrataba oscuros brujos para deshacerse de maleficios inexistentes. Decía que la odiaba, pero le dedicaba con amor sus estrenos y no se iba, no se iba, aunque yo tratara de sujetarlo rigurosamente de mi pubis sin vellos, siempre prolijamente afeitado para su deleite, al igual que las piernas y las axilas, porque qué puede haber más sensual que una piel de impúber en el cuerpo de una mujer en la segunda mitad de sus veinte.

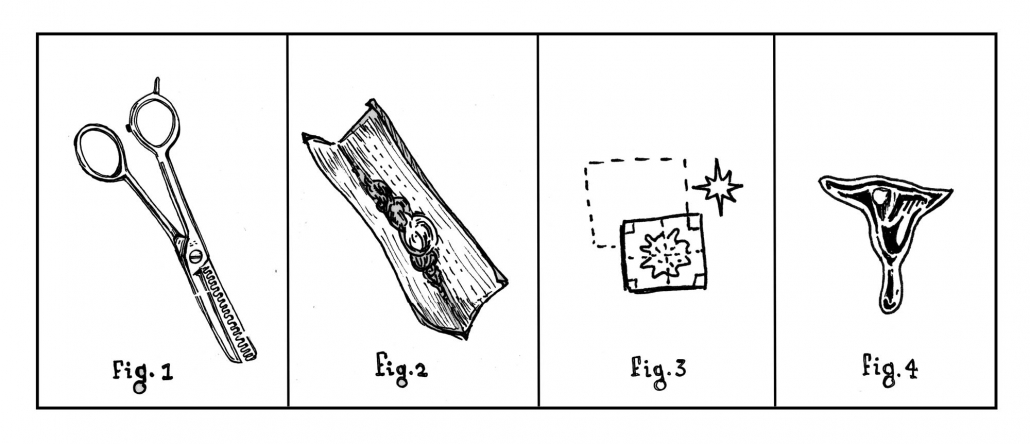

Un día la suegra fue a mi casa. No tenía el turbante habitual que le cubría el pelo ni uno de esos vestidos de flores que la hacían ver como poderosa Malinche en las funciones del hijo, sino una camiseta que le quedaba grande, al aire el pelo chuto —tinturado hace tanto de cobrizo que ya las canas le llegaban hasta las orejas—, una falda que le dejaba ver las piernas comidas por una especie de hongo y unas sandalias que exhibían sus uñas de elefante viejo.

Mami, luminosa frente a tanta fealdad, le aconsejó algún remedio para los hongos, y él disimuló mal su incomodidad y se fue haciendo pequeño en su silla hasta convertirse en una modesta y molesta bola de vellos. Mientras la basura se acumulaba y el hongo se extendía por piernas y romance, empezó a celarme, a jurar que le mentía, a decirme que era una grosera por hablarle sin cuidarle el ego; a tratarme ya no como su putita sino como a una puta, yo que casi fui santa por tanto complejo, que tanto tiempo y cortes necesité para sentirme digna del pecado, que casi albergué en mis entrañas un milagroso amuleto.

Los juegos perversos a los que me sometía con hambre y deleite al principio se fueron volviendo ponzoña. Las medias, la cadena, la imposibilidad de hacerme arriba, la rudeza de su cuerpo simiesco…, esas cosas que tanto me gustaban, me provocaban también un llanto perplejo del que él ni siquiera se percataba. Cuando era él quien lloraba de cara a la pared por la mierda que es la vida, yo lo abrazaba y pensaba en mi amiga, entregada a la estéril tarea de enseñarle a amar a un mal tipo; y en Bessie, la que rompía las olas, la pobre Bessie, sometida al maltrato de terribles hombres por haberle deseado el mal al suyo, un pescador accidentado en altamar a quien su devoción salvó milagrosamente de la muerte.

Un día, después de uno de esos tiránicos polvos que me hacían gritar, encontré un pelo entre las cobijas. Un pelo de mediana longitud, mitad cano mitad cobrizo. No tuve que preguntar para saber que era de la suegra, a quien saludaba cortésmente, pero evadía de mil formas cuando me pedía que le cortara el pelo y le echara tinte. Todavía lograba convencerme de que un día iba a poder desprenderlo de su pequeña familia de dos, a él que no tenía a más nadie en el mundo, el niño abandonado por el padre militar, el militante, el genio incomprendido que abandonaba funciones intempestivamente porque cualquier cosa despertaba su dolor o ira legendarios.

Con el tiempo empeoraron las pesadillas, de las que despertaba sudorosa y con taquicardia para verlo a él azotando el teclado. La suegra aparecía difusa, bajo su maraña de pelo chuto mitad cano mitad cobrizo, diciéndome con inflexible convicción cosas que yo no entendía pero sabía falsas, o pidiéndome con zalamería, desde tan cerca que podía sentir en mi cara su cetácea respiración, cortame el pelo, cortame el pelo, cortame el pelo, mientras un hongo hormigueante y purulento se extendía por mis manos, brazos y torso, y luego por mis piernas hasta alcanzar mi vulva, que picaba, ardía, quemaba, y en el servicio nacional hedía por encima del pantalón verdeazul antifluido, cándida replicante y multiplicante, insaciable, alimentada por el empalague de ese romance entre dos aparatos genitales sin pelos.

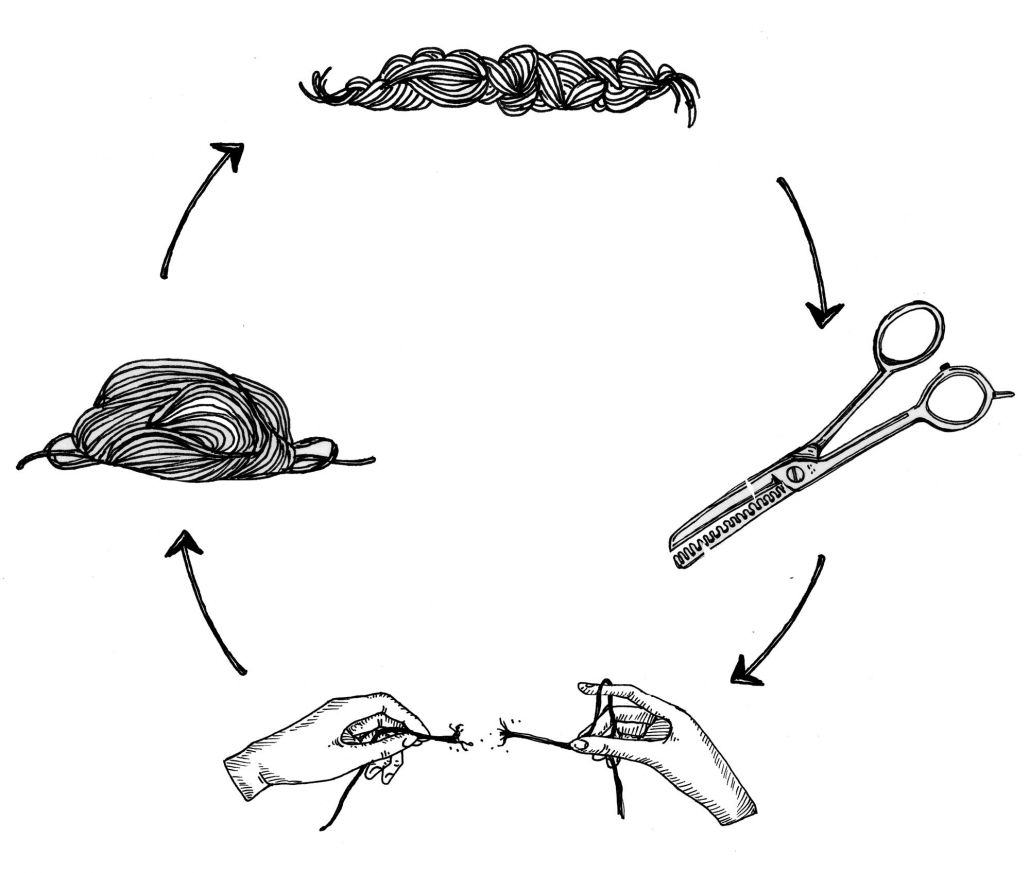

Después la suegra desapareció, como sucede siempre con los pretextos. En la vida —todavía pesadilla—, una mujer de rostro difuso, con cuerpo de hija y no de madre, dejaba que el pelo le creciera hasta sofocarla, y el calor y el asco le provocaban un hongo con olor a sangre vieja, un olor que la espantaba y la excitaba al tiempo, transfigurándola en un peludo oso sacudido por espasmos de placer que de tan intensos dolían. Mientras el oso lloraba y se reía, un machete despejaba el peludo matorral para develar, como a muñeca rusa, a una muchacha inclinada sobre sus piernas y pubis que en una posición imposible se repasaba la piel con una cuchilla, a cuyo paso se multiplicaban hilillos de sangre que descendían hasta al desagüe y arrastraban consigo gruesos vellos negros, nudos de pelo y baba que la pobre adolescente arrastraba adondequiera que iba, mientras ella misma era arrastrada por un río de lágrimas hasta un mar amarillo donde una ballena pedía que le cortaran el pelo con untuosa voz. Al final, a través del amuleto, en el centro de la última muñeca, no se distinguía ya una niña sino la forma del cuerpo que la contenía, una silueta muy negra en el piso mugroso del baño de un colegio de monjas donde estudian niñas que lloran porque algo no les cuaja adentro y no entienden por qué.

Ninguna tijera podrá desatar nunca la manigua en esas pesadillas. Y el horror no desaparecerá al despertar, muchos años después, en otra cama y con otro tipo.

*Fragmento del libro En todas partes pelos, editorial Arbitraria, 2021.