La mamá: la mamá de los gatos. Es un hombre, una mujer, qué sé yo. Se paró de un salto y regó por el suelo las cajetillas de fósforos y las monedas. Entonces comenzó nuestra huida por calles intestinales, entre parques fantasmales y ruinosos, esquivando paredes corroídas y desconchadas por nuestros orines.

Sucedió esto hace unas horas… No te muevas mucho, Sancho, que cuando te agitas te dan esos ataques horribles. Quédate quieto, que la noche es fría: el caudal del río ha disminuido y ya no arrastra palos, no ruge. El ruido de la autopista se ha disipado y parece que nadie camina por el puente. Quieto, Sancho, quieto, que la noche va a terminar.

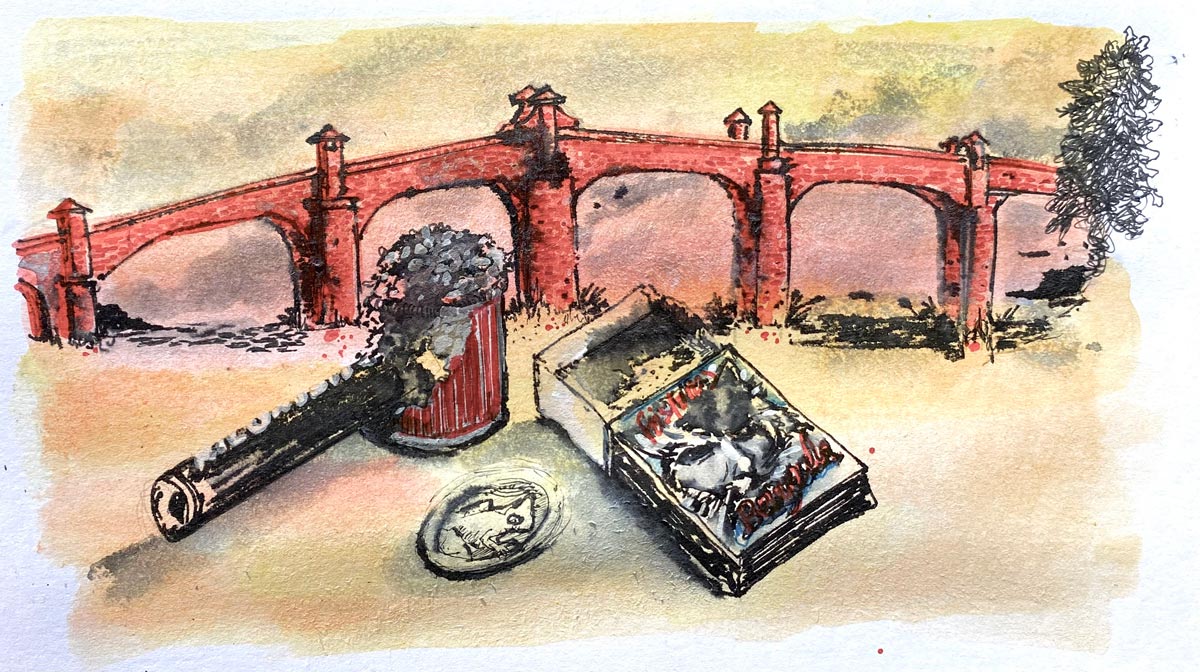

La mamá de los gatos estaba sobre una banca, las piernas cruzadas, sosteniendo un cigarro en la mano derecha. Al fondo, la catedral de infinitos ladrillos que proyecta su sombra sobre el parque, sobre las palomas, las ceibas y el libertador en su caballo. Nos sonrió al vernos y acarició la cabeza siempre trémula de Sancho. El cigarrillo se deshacía lento, prisionero en sus dedos largos coronados por uñas acrílicas, mientras echábamos la ceniza en la pipa, sobre el polvo amarillento. Frente al Lido, bajo la sombra de la enorme catedral, nos sentamos en el suelo y comenzamos la partida.

—Cuéntate una historia, poeta —dijo la mamá de los gatos.

Cada tanto nos encontrábamos en el Parque Bolívar, en Niquitao, en Cúcuta, en La Paz, y yo la (¿o lo?) entretenía con historias de asesinatos de la Medellín colonial o republicana: un presbítero asesino, una familia entera ajusticiada en una finca de Aguacatal, una ascensorista desaparecida y luego descuartizada. La mamá de los gatos reía con gusto, el cuerpo hacia atrás, las piernas distendidas, y decía que aquello no era posible, que tal vez podía pasar hoy, pero no hace cien años.

Esas historias te las contaré en su momento, Sancho, pero ahora quédate quieto; esperemos el amanecer.

La mamá de los gatos tenía más historias por contar que yo, pero las callaba porque las suyas eran ciertas, con peligros inminentes y estaban repletas de puñaladas, coágulos de sangre, orgías y calabozos. Las mías, en cambio, se remontaban a tiempos pretéritos.

Comenzamos a jugar en silencio, lanzando una y otra vez la cajetilla de fósforos y las monedas. Encendimos la pipa, fumamos mientras caía la tarde. Bajo los dinteles de la catedral, que siempre tiene las puertas cerradas, se acomodaron los durmientes andrajosos, de rostros curtidos como nosotros; el cura salió por el lateral, igual que todas las tardes, con la mirada fija en el suelo para no reconocer el círculo infernal que, seguro, se le colaba por la nariz.

Con el humo en la cabeza le conté varias historias a la mamá de los gatos. Hombres sin oficio ni beneficio, podíamos darnos el lujo de tendernos en el suelo mugriento y echar un cuento tras otro, mientras la gente pasaba rauda de camino a Junín. Sancho dormía sobre el trapo que le cargo, la cabecita dando tumbos contra el pavimento, las manos contraídas y crispadas.

Estate quieto, que ya va a amanecer. Otro techo buscaremos.

Entonces llegaron los tres hombres. Eran siempre ellos tres, los de la vuelta que habían implantado el orden desde que sacaron a los anteriores de la vuelta; solían ir y venir por el parque contando billetes, mascando chicle, escupiendo…

Ya había oscurecido cuando aparecieron; en las puertas de la catedral, recubiertas con aluminio para evitar daños sobre la madera, temblaban las sombras de los desarrapados que encendían una pipa.

La mamá de los gatos se paró de un salto y regó por el suelo las cajetillas de fósforos y las monedas. Quedó de cara a los tres hombres que la miraban con un odio como anclado en un pasado de galeones, sotanas y jubones.

—Ya les dijimos: ¡no más maricones en el parque!

El que habló, gordo y achatado, escupió y torció la boca; se mandó la mano a la entrepierna y encaró a la mamá de los gatos, que estaba ya en frente suyo, de pie.

—Ay, mis amores —dijo la mamá de los gatos—, yo ya estaba acá antes de que ustedes nacieran.

Sancho se despertó y abrió los ojos amarillos que brillaron como una veta de oro en el fondo del socavón. Yo me quedé quieto, de cuclillas, sosteniendo la pipa.

—Ya le advertimos —dijo el segundo—. ¡Los maricones a Barbacoas, el parque lo manejamos nosotros!

Con el grito, los que dormitaban en los dinteles se levantaron temblorosos, confusos, legañosos.

—A Barbacoas voy a dormir, lo demás lo hago en el parque.

Silencio, Sancho. Alguien camina sobre el puente. Apago el cigarro que se deshace en cenizas. No deben ser ellos, ha de ser Tamayo el que vaga por ahí con el sombrero en la mano y el esternón partido. No te preocupes, no hace daño; mañana te contaré historias de fantasmas, por ahora duerme tranquilo, que el alba nos espera.

Entonces un silencio se cernió sobre el parque. La mamá de los gatos, fiera, dio un paso adelante, las uñas afiladas, las manos empuñadas.

Pero el primero en golpear fue el gordo chato, que derribó a la mamá de los gatos de un puño seco; los demás, que hasta entonces habían permanecido al margen, se abalanzaron sobre ella (¿o él?) y comenzaron a patearle las costillas. En el suelo, la mamá de los gatos chillaba, maullaba, hasta que comenzó a escupir sangre en espesos goterones que brillaban bajo los reflectores de la catedral. Los que estaban bajo los dinteles miraban la escena sin intervenir, estáticos bajo la sombra de las enormes puertas de madera.

No hubo ley divina o mundana que detuviera a los tres hombres en su frenesí de odio; las bocas fruncidas, los dientes castañeando, los estúpidos labios belfos, hasta que Sancho se estremeció y tembló, primero suavemente, después con violencia, y de su boca brotó la espuma amarilla, rabiosa, que dio contra el pavimento, cerca de las gotas de sangre de la mamá de los gatos.

Esos ataques horribles, Sancho, en los que el tiempo se detiene y tu cuerpo estremecido choca con el mundo al compás de golpes secos, rotundos, y tus ojos áureos se tornan en vulgares piedras blancas… Ya barrunto el alba, Sancho. El río corre apacible.

Solo el ataque de Sancho detuvo la ignominia. Los tres hombres permanecieron unos segundos en silencio, y entonces aproveché para sostener la cabeza errática que daba tumbos. Fue un ataque horrible, Sancho, de una violencia inusitada; la saliva se amontonó pronto sobre el suelo, espumosa como el agua de este río en podredumbre. La mamá de los gatos quedó bocabajo, la mejilla izquierda contra el suelo mugroso: respiraba con estertores roncos, guturales, que descorazonaban.

Los tres hombres comenzaron a reír, los labios belfos y las caras inclinadas hacia atrás. Tenían las mejillas porosas, las narices torcidas, las cejas monstruosas.

Fue entonces, Sancho, cuando las palabras, arrastradas por el humo y el desamparo, acudieron a mi boca; salieron de las brumas del olvido. Palabras creadoras, leídas hace décadas, que brotaron de mis venas y mi sangre:

—¡Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre!

Y la podredumbre somos nosotros, Sancho, que deambulamos en la larga noche, que hacemos del cemento nuestro lecho, que pisamos los jardines y marchitamos las flores, que tornamos en hedor el perfume de la primavera…

El tiempo se detuvo, Sancho, y tu convulsión se fue apaciguando, tus uñas dejaron de rascar inútilmente el pavimento, tu cabeza cesó de golpear contra el mundo.

—¡Luzbel de piedralumbre! ¡Alumbra, alumbra, sobre la podredumbre!

Los ojos blancos recobraron el áureo resplandor, los colmillos se hicieron fieros: la dentellada fue a dar justo sobre el más bravo, el gordo chato que había escupido sobre el suelo y sobre la mamá de los gatos. El ataque fue tan de improviso que los otros dos se quedaron quietos, los ojos escurridos de terror, las bocas angulosas. La mamá de los gatos se movió, tosió con un tono hondo, húmedo, y escupió un negro goterón sobre el pavimento. Luego levantó la cabeza: los ojos grotescamente inflamados, empequeñecidos bajo los gruesos pliegues de carne amoratada.

Cuando tu mandíbula se cansó, Sancho, el gordo sangraba, y los otros dos, desprovistos de su arrogancia, intentaban destrabar tu mordida furiosa, enquistada en la piel lívida. Una vez lograron la apertura de la boca, que cedió y dejó los colmillos rojizos al descubierto, comenzó la huida; detrás nuestro el torrente de improperios, de atrocidades que nos persiguieron por las calles colmadas de hombres extraviados, encorvados, de pesadas jorobas, hombres que en la noche anidan en las bancas o entre los jardines, esperando, como nosotros, un amanecer que no despunta jamás.

Y en el parque, bajo la luz amarilla de los postes, quedó en silencio la mamá de los gatos, tendida en soledad, derrotada, a la espera de que las grandes puertas al fin se abrieran.