De la tierra manaba agua todavía viva, manantiales en la tierra pelada; sembraron plátano, guineo, yuca, como lo habían hecho en sus montes. Conseguían trabajo de celadores, recepcionistas, vendedoras de dulces, recicladores. Pelearon con las Juntas Comunales porque las creían agentes del gobierno. A los niños les decían zancudeños en los colegios de Aranjuez. Casitas de la Providencia, lo que hoy llamaríamos una organización público-privada, se llevó a algunos a casas prefabricadas en Manrique, Kennedy, Pablo VI, La Francia, pero no a cualquiera: tenían que certificar “buena condición social y moral” y “motivación al cambio”.

Con azadones excavaban la pila de restos. El carro de Zenú botaba carne de diablo y para los que llegaban de últimos, latas de salchichas estripadas. En el mercado compraban sal, azúcar, pollo y arroz. En navidad una estela de niños perseguía al vagón de primera clase, y al aguinaldo. Pero el tren también arrastraba otro tipo de carne: junto a una moneda podía refulgir un diente, un ojo, una cabeza. Muchos bebés morían, silenciosos, apenas una memoria remota para los niños que sí duraron.

La ley aparecía para sacar a la gente de lo que pertenecía a los restos. Las mujeres bordaban banderas de Colombia con restos de tela y las ponían en sus ranchos, para que a los carabineros les diera pena tumbarlas. En el Camilo Torres las embarazadas y los niños hicieron un cerco a la única pila de agua del barrio para protegerla de la policía. Si eso no bastaba, los cogían a piedra.

Una vez se armó pelea contra la Junta Comunal de Fidel Castro. Llegó la policía y se llevaron a Raquilina Bernal, a Ana Tulia David y a su hija Ligia Rojas, tres de las primeras que montaron rancho en esas breñas. En el calabozo, a punto de entrar a las celdas, continuó la pelea. Comunistas hijueputas, leprosas, las mentó el inspector. Ligia lo cogió de su poderosa chivera y lo volió de reja en reja. Afuera de la inspección se armó un plantón gigantesco exigiendo la liberación de las presas. Duraron 72 horas haciendo bulla. Cuando por fin la ley soltó a sus vecinas se armó farra con natilla, sancocho y trago. Todo el mundo bailó.

Ana Tulia David, Efigenia Velásquez, Heroína Córdoba, Roberto Cano, Bernardo Úsuga, Luis Alfonso Durango, muchos más, ya olvidados, o casi. Pioneras, revolucionarias, basuriegas. Algunas se hicieron un mural, u otra enumeración. Otras permanecieron, con hijos, nietos, bisnietos. Otros se fueron y nadie supo más de ellos.

Ya después no fue lo mismo. Exiliaron a Vicente y se salió de cura. La Alcaldía le ganó la pelea al Camilo Torres y su gente, con gallinas, cerdos, y cabras, salieron un día en volquetadas camino a donde hubiese casa barata y promesa de futuro. Fidel Castro se volvió Moravia; Valencia Cano, La Toscana Florencia, y Lenin, el botánico Francisco Antonio Zea.

Al final de la película, el hombre de la canoa, después de haberse perdido en la ciudad, se despierta en un cajón de basura, sin su canoa, y el destino lo lleva hacia Moravia. Se monta en uno de los carros de la basura, lo vemos correr. Termina debajo de un puente, donde hoy queda la estación Caribe del metro, mirando río arriba, como esperando la bajanza. De pronto ve a su embarcación en un río limpio, cubierto de una frondosa vegetación. ¿Es el pasado soñado? ¿O habrá mares que no podemos imaginar?

Una parte del basurero se la llevaron a la Curva de Rodas y la otra ardió una y dos y quién sabe cuántas veces. Llegaron fierros grandes y pequeños, manes de la limpieza y camionetas negras. Tiraron plancha y los ranchos sacaron segundo y tercer piso. Pablo le puso cancha al barrio. Algunas peleas se calmaron, otras jamás; la gente envejeció. Siempre recién llegados, del Chocó, de Venezuela: nuevas sancochadas con alguna calle cerrada al dolor por un fin de semana de música y trago. Nunca la ciudad es más real que cuando ya no es.

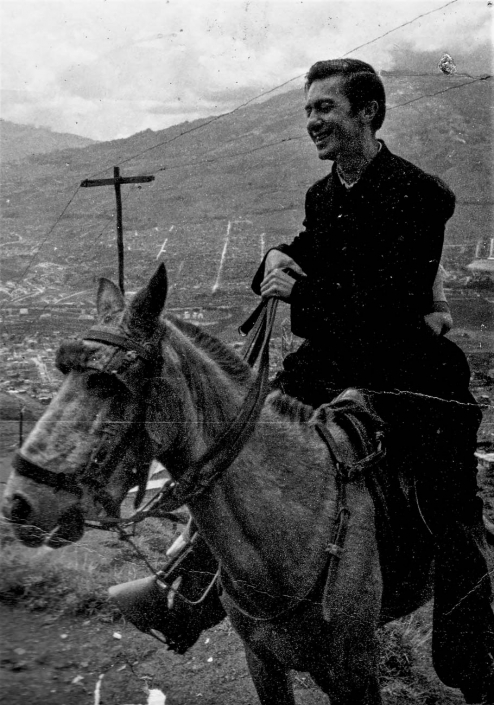

Las luchas de la comunidad tuguriana despertaron el interés de fotógrafas y documentalistas, que decidieron retratar a quienes vivían de la basura. Una de ellas fue Giovanna Pezzotti, la primera reportera gráfica que tuvo Antioquia. Aventurera de profesión y por convicción, amiga de Vicente Mejía. Ella fue el contacto para los gringos que llegaron después: Ani Tuzman, Glenn McNatt y Anne Fischel. Pasaron muchas horas caminando y recorriendo los tugurios, documentando lo que veían. Todas estas imágenes fueron el resultado.

Nota: Mientras habitaba el tugurio que una familia había construido para ella en el barrio Fidel Castro, Anne Fischel filmó el documental Misa Colombiana, (1977). Aquí puede verlo: https://vimeo.com/622856956