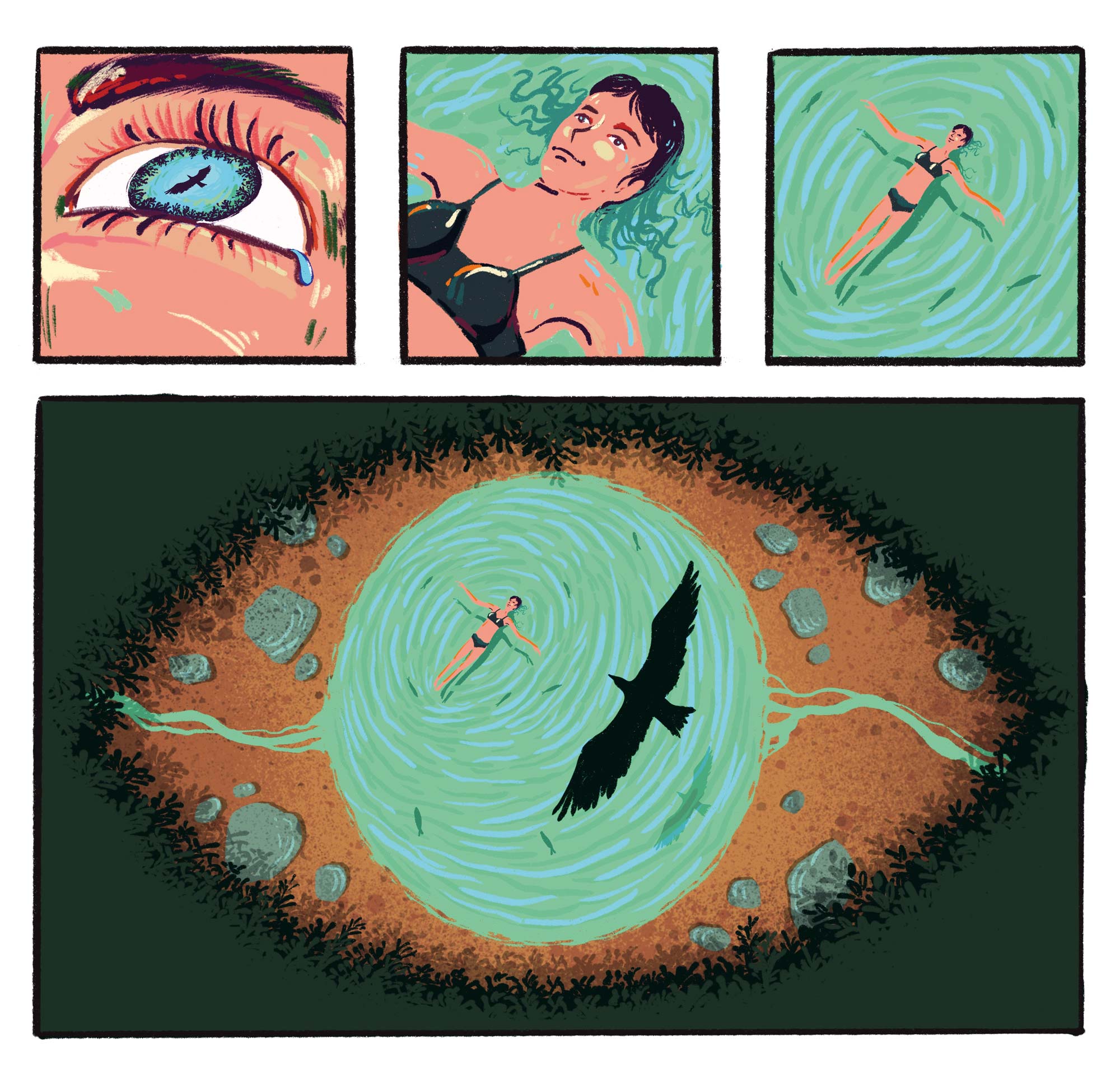

Agua: cómplice de alegrías

—

Por SARAH LUNA ÑUSTES

Ilustración de Tobías Arboleda

4:30 a. m. Como siempre, treinta minutos para recoger y doblar la casa, el toldillo, el tendido, el plástico y la cobija. Treinta minutos era el tiempo necesario para hacer todo con calma, pero si lo hacíamos rápido, con quince bastaba. A cambio obteníamos unos minutos más para arruncharnos entre las cobijas a la mejor hora para dormir, en la madrugada, cuando el sueño es más profundo y se sueña más bonito. En ese entonces estaba en el hospital del Bloque Oriental, donde se formaba al personal médico y se atendían los casos más graves de salud. Ese día llovía a cántaros, lo que significaba que no nos llamarían al patio con equipo y tendríamos por lo menos diez minutos más de arrunche. Por eso nos encantaba la lluvia en la madrugada.

Normalmente, a las cinco de la mañana, en la primera formación del día, ya teníamos que llegar en primer grado de alistamiento, es decir, con todas nuestras cosas listas y bien empacadas para prevenir que, en caso de un asalto del enemigo, perdiéramos nuestra dotación. Sin embargo, los días en los que amanecía lloviendo no recogíamos la casa y tampoco llevábamos el equipo al patio. Acá, sentada recordando todo esto, todavía me pregunto por qué ese día me levanté temprano.

Doblé la cobija y el toldillo con calma, me puse las botas y me ubiqué en la pacera [mesón hecho con esterillas de palma], a la cabecera de la caleta, para terminar de empacar todo el equipo. En ese momento observé, con extrañeza, que las luces fluorescentes del piso, que siempre estaban muy quietas sobre la estepa, se movían muy rápido, todas en una misma dirección. Al ver más allá me di cuenta de que no solo estaba ocurriendo alrededor de mis botas, sino que las luces fluorescentes corrían por todo el piso del campamento que se veía como una galaxia de luces verdes. Entonces corrí a buscar mi sapo, la linterna manos libres que solo se podía prender en caso de urgencia y siempre camuflándola. Le poníamos cinta aislante en la cabeza y le abríamos dos ojitos muy pequeñitos para que la luz fuera muy poca y casi indetectable para los aviones, así evitábamos los bombardeos que cada vez eran más frecuentes y en los que muchos camaradas habían muerto. Cuando alumbré el suelo descubrí que lo que arrastraba las hojas y chamizos cargados de hongos fluorescentes ¡era agua!

Había pasado un minuto desde que me puse las botas, y mientras mi cabeza asimiló que estaba en un rebalse y que una bombada de agua se estaba entrando al campamento, el agua ya me daba a los tobillos. Me percaté de que mis vecinos de caleta no habían desguindado el toldillo y lo primero que hice fue gritarles: ¡Humberto! ¡Mery! ¡Nos estamos inundando, recojan!, pero el ruido del aguacero no dejó que ellos me escucharan, entonces me acerqué, les levanté el toldillo y les dije: ¡Párense ya, nos estamos inundando! Ellos todavía en el arrunche sonrieron, incrédulos, entonces alumbré el piso y cuando se dieron cuenta de que el agua me daba a la mitad de la bota se pararon de un salto y comenzaron a recoger. Aún estaba oscuro, el agua ya se había llevado la luz del suelo y ahora se veían muchos pares de ojitos de los sapitos de todos los compañeros en el campamento, percatados de la bombada de agua y recogiendo a toda prisa sus camas.

Me detuve un instante con la intención de salir a mojarme. Las personas suelen huirles a los aguaceros, yo también lo hacía hasta que un compañero al que quise mucho me invitó a mojarnos. Fue un día que llovió durísimo, me cogió de la mano y me llevó selva adentro. Sentir esas miles de gotas que caen en tu rostro, en tu cabello, en todo tu cuerpo, y quedarse ahí, disfrutándolas, sintiéndolas, es una de las sensaciones más maravillosas de este mundo; no es solo un masaje, es un paseo por la inmensidad de los sueños, un contacto cuerpo a cuerpo con la majestuosidad de la vida. Además, es la oportunidad de gritar a lo que dé el pulmón, de reír al volumen que dé el cuerpo, y eso es algo que una extraña en la mata porque, para no ser detectados por el enemigo, siempre guardábamos silencio, entonces, se me ocurre ahora, el agua también fue cómplice de la alegría. Pero no era hora de disfrutar de la lluvia, había que continuar recogiendo.

Parada frente a mi caleta, el agua ya casi me llegaba a la parte superior de las botas. Para no encharcarme, me subí a la caleta y seguí empacando mientras pensaba que la bombada iba a pasar rápido. Entonces el primer palo salió despachado por la fuerza del agua. Ahí entendí que la bombada iba a dejar el campamento destruido y que teníamos que salir antes de que el agua llegara a los equipos. En la mata todo puede mojarse, menos los equipos. Era lo único que protegíamos a capa y espada del agua, lo demás podía secarse, lavarse, limpiarse (hasta el fusil, aunque era muy tedioso hacerle aseo después de una lavada). Con el equipo, sin embargo, era distinto. Si le entraba agua, a pesar de que todo estuviera embolsado, la vida podía volverse muy incómoda: la remesa mojada, se dañaba; los libros o los cuadernos mojados, se dañaban; la ropa mojada pesaba, y si nos tocaba ponérnosla, sentíamos frío y nos salían hongos; si las toallas higiénicas y los útiles de aseo se mojaban, todo era un desastre.

Cuando terminé de recoger y empacar mis cosas me bajé de la caleta para medir el nivel del agua. Me daba más arriba de la cintura. Iba a ser imposible salir con el equipo puesto, tendría que llevarlo arriba en el hombro. Entonces caí en cuenta: ¡el indio!, una olla de cincuenta por cuarenta centímetros, la olla más grande de la unidad. Todas las noches tenía que llevar el indio a la caleta por si pasaba algo durante la noche y en las mañanas lo devolvía a la rancha. El agua ya casi llegaba a la pacera donde tenía el equipo, así que lo metí dentro del indio junto con el fusil y las pecheras, puse la olla sobre el agua con delicadeza y ¡funcionó!, ¡la olla flotaba!, aunque debía sostenerla todo el tiempo de ambos lados porque el peso la ladeaba.

La olla no era tan buena como un motete, esa especie de canoa hecha con un plástico para pasar equipo y fusil por un caño hondo o un rebalse. Pensé en el motete que había usado hacía poco en el río Guayabero: estábamos atravesando el Parque Natural Tinigua; todo el que caminó por ahí con un equipo al hombro sabe que no es un paraíso, y si es época de lluvias, menos todavía. Ahí no hay sino bejucos y rebalses, caminar por ahí rinde cinco veces menos que por terreno plano y seco. Para salir hay que pasar el Guayabero motetiando los equipos o por cable, porque el río es muy hondo. Esos eran mis mejores momentos: salir del parque y la hora de nadar, pasar el río a punta de brazo. Yo mandaba mi equipo, mi fusil y las pecheras en un motete que algunos compañeros custodiaban de orilla a orilla jalándolo por una soga y hacía la fila de los que se cruzaban el río nadando. Algunos compañeros no sabían nadar, entonces tocaba motetiarlos a ellos también, lo que era muy gracioso. La mayoría se iban agarrados de la soga y se ayudaban con ella hasta llegar a la otra orilla. Yo obviamente me tiraba al río. En ese momento se daba una especie de competencia para ver quiénes llegaban a la parte de más arriba de la otra orilla, es decir, quiénes se dejaban arrastrar menos por la corriente. Había muy buenos nadadores y yo siempre decía que por ser más liviana tenía desventaja. Al final, todos llegábamos a la otra orilla de cualquier manera, tomábamos nuestros equipos y seguíamos marchando. Creo que un motete hubiera sido mejor que un indio lleno de cosas, pero ya era tarde para fabricar un motete.

Dejé la casa guindada y me puse en marcha. Ya varios camaradas habían pasado con los equipos al hombro. La orientación era salir hacia el este, que era la parte alta más cercana. El agua ya me daba al pecho y me era difícil mantener el indio nivelado. Como ya tenía bastante agua por dentro y la lluvia no cesaba, la olla se hacía más pesada. Varios camaradas me ayudaron en el camino jalando la olla y a mí, pues la corriente era fuerte, hasta que por fin logré llegar a puerto seguro. Le saqué el agua al indio, dejé mis cosas debajo de una casa que habían guindado y me devolví a la caleta para desguindar la casa.

Al regresar a la caleta ya todo estaba iluminado por la luz del día. Allí me percaté de que había dejado más cosas de las que pensaba. Tenía ropa extendida y seguramente el agua ya se había llevado algunas prendas. Al hospital la ropa no llegaba muy seguido. Lo que teníamos lo cuidábamos porque no sabíamos cuándo sería la próxima dotación de intendencia. Lamentando el despiste, recogí el resto de mis cosas y las saqué nadando. El agua me tapaba por completo. Ya los pacientes y sus pertenencias habían sido evacuados. Entonces dieron la orden de rescatar lo que más pudiéramos del campamento. La prioridad era la remesa del economato y las cosas de la enfermería. Para ese momento era imposible sacarlas secas, pero con energía y sin saber cómo lo íbamos a hacer, todos nos devolvimos.

En el tiempo que estuve haciendo curso de medicina en el hospital Marco Aurelio Buendía, casi siempre nos mantuvimos en la zona del Frente 27, que operaba en una parte del departamento del Meta. Por ser una unidad vulnerable, el hospital debía mantenerse fuera de la zona de orden público; era necesario estar lo más lejos posible de la población civil o de las unidades de combate, bien adentro de la mata, y en esa zona abundan los caños hondos, cristalinos, o los azules, como les decíamos nosotros porque sus aguas se veían de un color azul turquesa muy bonito.

Yo siempre tuve problemas disciplinarios en los campamentos en los que teníamos un caño hondo. Nuestro tiempo de baño era de diez o veinte minutos, dependiendo si lavábamos o no la ropa. En la guerra, estar desnudo y con el arma a más de un metro significa estar vulnerable a un ataque enemigo, por eso el tiempo de baño era limitado. Y la verdad, yo no podía con eso: cuando estoy dentro del agua el tiempo se detiene, no puedo hacer más que disfrutar y dejarme tocar por sus ondas, hundirme, flotar, ir de un lado a otro; cuando estoy dentro del agua siento como si me inyectaran vitamina, es un placer que no se compara ni con el placer de degustar la mejor comida del mundo, es como si por cada poro se entrara un poquito de vida. En ocasiones, hasta he llegado a reírme con ella cuando estamos solas las dos. Pero resulta que el tiempo solo se detiene para mí, mientras tanto el mundo sigue dando vueltas y cuando me doy cuenta soy la única en el caño, ya todos están vestidos y listos para pasar a la formación, por más que corra es imposible alcanzarlos y téngale, ahí estaba mi sanción. Sarah Luna otra vez lavando el menaje de la rancha por demorarse en el caño.

En una ocasión encontré un método para burlar la disciplina. Tenía una plancha, es decir un grupo de compañeros con el que ranchábamos cada veinticuatro días, que era lo que se demoraba en repetirse el turno de rancha. A ellos, Alquiver e Iván, no les gustaba servir los alimentos en la pacera porque los camaradas siempre llegaban: En esta olla no me eche grano… En esta por favor sin carne… En esta me echa para dos, por favor… En esta si puede echarme más ensalada, gracias… Y luego: Pero por qué me echó arveja si le dije que no quería… Pero por qué me revolvió la pasta con el arroz si le puse dos ollas para eso.

En fin, yo era buena para lidiar con esas chocheras. Entonces hicimos el trato: yo servía el desayuno, el almuerzo y la cena, y ellos dejaban que yo me bañara a las 13:00 horas. Estuvieron conformes con el trato. Desde que no les tocara servir, hasta se hubieran ofrecido a ranchar ellos solos. Yo, por mi parte, tenía como tres horas de baño, desde que terminábamos de lavar el menaje del almuerzo hasta la hora de servir la cena. Entonces mis días de rancha se volvieron los más esperados del mes, los aguardaba con paciencia, era la mujer más amable con mis dos compañeros de rancha para que mantuvieran el trato. La verdad, a ellos también les gustaba chucheliarme los caprichos, no entendían cómo podía durar tanto tiempo metida entre el agua, pero les gustaba verme ahí y se divertían con eso.

El caso es que me gusta el agua, todos en el campamento lo sabían. Cuando el comandante de la Marco Aurelio Buendía, en medio de la inundación, me vio avanzar rápidamente, ayudada por los bejucos que poníamos a lado y lado del camino para orientarnos en la oscuridad, se quedó viéndome y me dijo: Este aguacero está mandado a hacer para usted, ¡parece un pato!

Él siguió su camino entre el agua y también ayudándose por los bejucos y solo en ese momento me di cuenta de que yo estaba disfrutando la inundación, que no solo estaba ayudando a rescatar las cosas del colectivo, sino que me sentía como pez en el agua, y que mi energía se desbordaba, que estaba feliz. En un par de horas, junto con dos camaradas que regularmente me acompañaban en la lavada del menaje de la rancha porque se quedaban jugando conmigo a aguantar la respiración o hacer carreras acuáticas, estábamos haciendo competencias divertidísimas para ver quién rescataba más remesa en buen estado y corríamos inmediatamente para devolvernos por más. Cuando terminamos de rescatar las cosas del colectivo, empezamos a ayudar a los camaradas que todavía tenían pertenencias perdidas. Fue muy entretenido meternos en los búnkeres [estructuras subterráneas para resguardarse en caso de bombardeos aéreos]. En el hospital todos teníamos búnker, pues el día no alcanzaba para cumplir con todos nuestros deberes académicos y este era el lugar predilecto para estudiar en la noche porque allí podíamos alumbrar sin temores a ser descubiertos por la aviación. Allí nos sumergimos a buscar, tanteando con las manos entre el agua revuelta, las cosas que algunos compañeros no habían podido encontrar.

Al final de la tarde el agua ya se había ido. Solo una estela de barro cubría lo que hasta ese día había sido nuestro campamento. Logramos recuperar uno que otro objeto que se había enredado en las ramas y se había salvado de la corriente. Hicimos un nuevo campamento muy cerca, pero a los dos días nos tocó salir corriendo porque hubo un bombardeo con desembarco cercano y adiós para siempre a los pozos del 27 Frente.

Cada vez que recuerdo los caños azules me imagino volviendo a ellos. Si hay algo que añoro en esta vida es poder volver a esos lugares mágicos e inhóspitos que se me presentaron en el camino, volver a cruzar nadando los ríos Tunia, Papamene y los brazos del Duda, volver a sumergirme en los caños gigantes que están atrapados entre rocas, tomar del agua que sale de un hoyo en la tierra. Ir a los caños azules y bañarme ya sin afán, sin la zozobra de la presencia enemiga. Solo nadar y dejar que el agua me lleve a donde ella quiera.

*Este texto hace parte de AGUA CORRIENTE: relatos de no ficción de excombatientes para la reconciliación, que será publicado a finales de enero de 2022 por iniciativa del Instituto Caro y Cuervo y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.