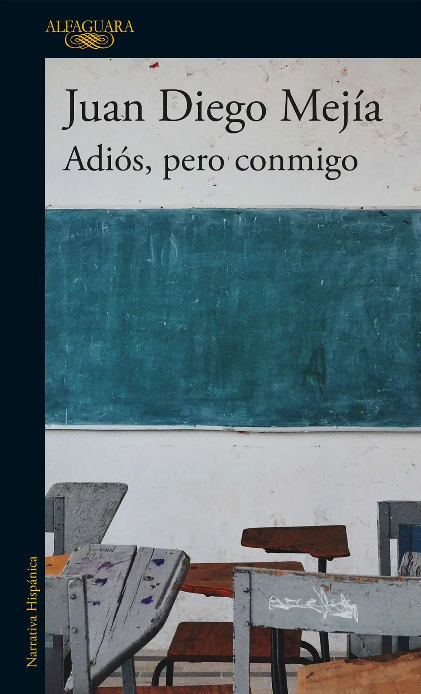

Adios, pero conmigo

Cristina Toro

Adiós, pero conmigo, la más reciente novela de Juan Diego Mejía, llega al universo de su producción literaria antecedida por títulos como Rumor de muerte, Sobrevivientes, A cierto lado de la sangre, El cine era mejor que la vida, Camila Todoslosfuegos, El dedo índice de Mao, Era lunes cuando cayó del cielo y Soñamos que vendrían por el mar, como una bella pieza que sigue hablando de una ciudad desde el asombro de sus habitantes que van de novela en novela contando su intimidad. Esta vez el escenario donde confluyen los miedos y anhelos de unos jóvenes que se enfrentan al desasosiego del futuro entre muros pintados por el descontento de una época, la Universidad Nacional, la Nacho, se vuelve tan protagónica como ellos mismos.

Desde la primera página la novela introduce el suspenso con la narración del duelo a muerte de Évariste Galois, el joven matemático francés que a sus veinte años deja un legado teórico revolucionario como su propia vida. La muerte como constante se va colando en el relato a partir de sucesos premonitorios que ligan a los protagonistas con la fatalidad. La matemática se queda corta para resolver los problemas que la vida suscita a sus oficiantes y así van pasando, semestre tras semestre, paro tras paro, los pensamientos errantes de quienes tienen que definir en pocos años qué será de

ellos cuando los pasillos de las facultades y las mesas de la cafetería ya no los alojen. El debate estudiantil entre los defensores de las ideas revolucionarias de la época y los que abogan por insertarse cuanto antes en el mundo productivo va mostrando las contradicciones de esta generación en asamblea permanente, que entre consignas y disturbios convierte a estos muchachos en estudiantes eternos, hace desertar a muchos, destierra a otros e incluso en algunos rompe los débiles hilos de la cordura que van atados a la inteligencia. La fragilidad de la erudición queda en evidencia, el brillo de la mente de poco sirve cuando las preguntas agobian: “¿Qué fuerza extraña nos mueve a los que no creemos en la inmortalidad?”. En medio de la soledad de los protagonistas surge el diálogo con los muertos como una manera de permanecer, como alternativa a la fugacidad.

Repasar la biografía de académicos brillantes despierta en estos jóvenes el fantasma de la mediocridad al constatar que a sus veinte años no han perfeccionado una nueva teoría que los libere de la docencia como premio de consolación. “Tímido y retraído” como Évariste Galois, el protagonista y narrador del libro hace paréntesis a su soledad cuando conversa en casa de Franco, su antiguo compañero de colegio acerca del mundo común que los rodea y sus preocupaciones éticas o filosóficas. Los sentimientos no son tema de sus charlas. Al igual que el francés cuya vida le obsesiona, él lee o escribe mientras sus compañeros “salían a las tabernas, los fines de semana y bailaban, besaban, bebían, fornicaban, peleaban y luego volvían de regreso a la rutina de las clases”.

Llama la atención su cuerpo en veda, no propiamente por una postura moral. En plena edad del fuego el hombre no sabe cómo expresarse ni bailar sin sentirse ridículo, mover los pies o las caderas ni mucho menos besar o abrazar apasionadamente a las mujeres deseadas. Las ve desfilar por los pasillos de la u, nadar en la piscina, fumar en la cafetería, siente sus perfumes, sus movimientos, sabe que terminarán en otros brazos y a lo mejor eso lo tranquiliza. Soñar y no tocar. Con ellas apenas intercambia conceptos académicos o generalidades, nada personal.

La hermosa cercanía con Susana, la única mujer “posible” que frecuenta en el tiempo de este relato, se disuelve en una distancia no solo geográfica sino de pensamiento. Ahí está el escritor que prescinde del mundo real para volverlo narración, para ratificar al ser humano en su imposibilidad de encuentro. La ciudad se deja ver desde la ventanilla de los buses. Sus aceras, sus calles, sitios emblemáticos como la confitería Astor, la heladería Maracaibo, el Libia, el Ópera, el Odeón, cines del centro cerca de la catedral, el barrio Prado, Boston, Laureles, el café Brasilia de Suramericana, municipios vecinos de Medellín cuando todavía olían a campo, La Ceja, Envigado, Sonsón, El Retiro van llegando con sus plazas y su gente a refrescar la memoria de un tiempo ido.

Entre discusiones filosóficas y algoritmos, Juan Diego construye seres vivos, vulnerables, seres que a la vez que descubren la proporción áurea se preguntan por su destino, hombres y mujeres que nos remiten a una época de la ciudad y a la vez a un estado del alma, el paso de la vida escolar a la universitaria como una marca de fuego o de hielo que no deja nada intacto. Al final las piezas revueltas del cubo de Rubik concuerdan en una jugada maestra que deja claro que nada en la vida está resuelto. El cine, la fotografía, la literatura, pasiones paralelas a la academia, dejan la sensación de que la salida del laberinto en el que todos se extravían parece llegar por el camino del arte.![]()