Ancón sigue sonando y tronando después de cincuenta años. Es un mito nebuloso. Buscarlo en la prensa vieja logra que se oigan algunos ecos de sus bandas recién creadas y sus contradictores que son joyas de anticuario. Aquí encontrarán las versiones acústicas y en estudio. Habrá barro y humo. Y un homenaje inesperado a dos protagonistas: Carolo como alma de la fiesta y Germán Castro Caycedo como reportero con buena letra.

Ancón, república independiente

—

Por Juan Fernando Ramírez Arango

Fotografías de Horacio Gil Ochoa. Archivo Biblioteca Pública Piloto

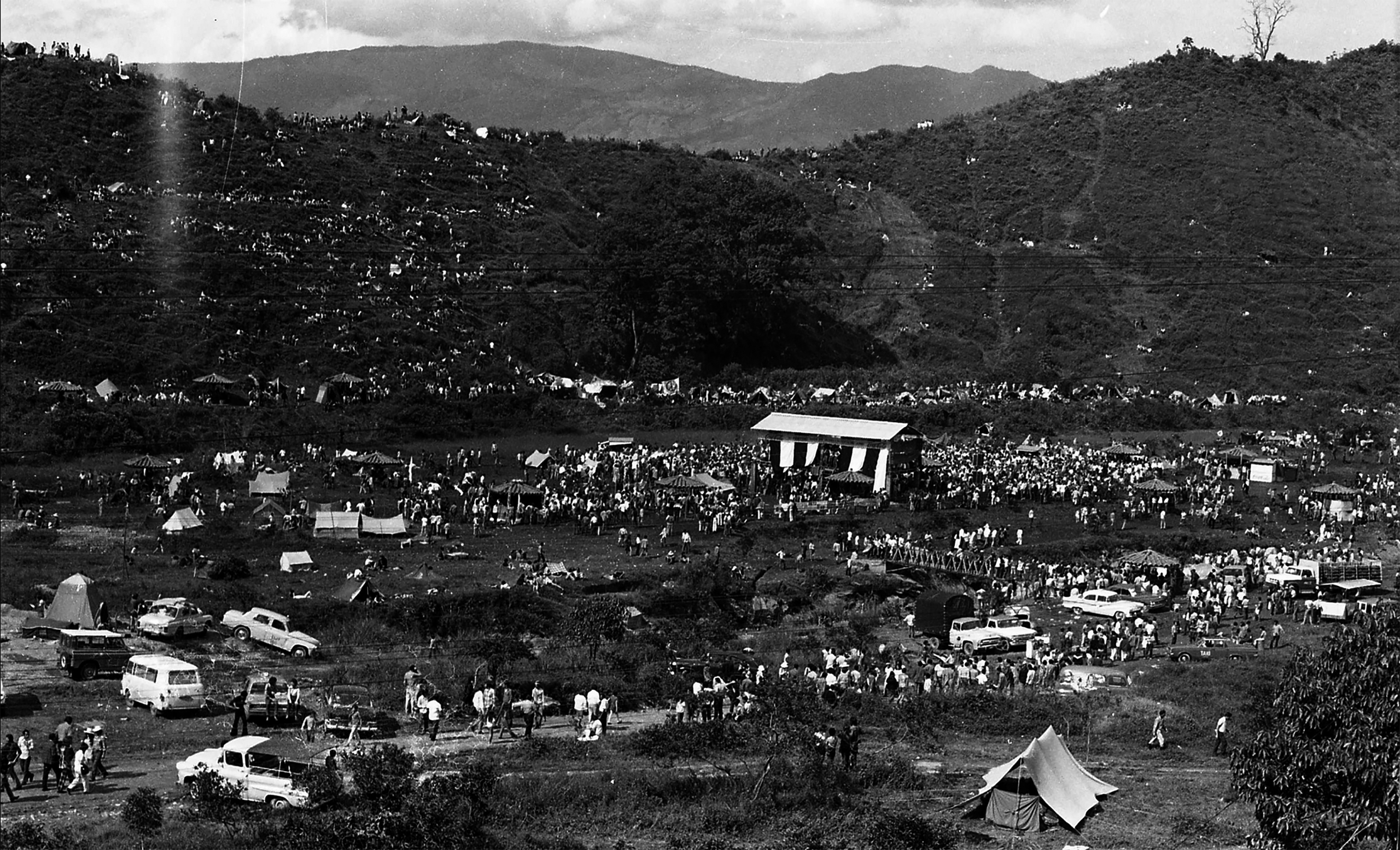

Todo será amor

Se cumplieron cincuenta años del legendario Festival de Ancón, realizado el 18, 19 y 20 de junio de 1971. Evento que sería anunciado así por El Tiempo en primera plana: “El Festival Hippie: reto a la tradición”. Titulo debajo del cual se resaltaría lo siguiente: “Desafiando a la sociedad más tradicionalista de Colombia, unos diez mil jóvenes iniciarán mañana viernes, poco después del mediodía, 72 horas de purificación continua, al compás del sonido de guitarras eléctricas y artefactos de percusión”.

Nota firmada por Germán Castro Caycedo, quien presenciaría la llegada de los primeros espectadores, al despuntar el jueves 17 de junio de 1971: “En la madrugada, en el parque de Ancón, a unos dos mil metros de un santuario de la Virgen de Chiquinquirá, en el católico pueblo de La Estrella, los primeros doscientos hippies ocuparon el campo y esparcieron el aroma ácido de sus cigarrillos”.

Ínterin mariguanero que se extendería hasta las once a. m., cuando los hippies inauguraron la zona de purificación, “donde tomaron un prolongado baño, desnudos, mientras decenas de curiosos rodeaban el lugar”. Uno de los tantos curiosos era el fotógrafo Teddy Martínez, quien inmortalizaría ese momento a través de una serie de imágenes, cuyo denominador común sería este pie de foto: “Quienes han sostenido que los hippies no se bañan, están equivocados, o por lo menos así lo demuestra este grupo, que toma un refrescante baño en las aguas del río Medellín”.

Luego del refrescante baño, comenzarían a levantar un campamento: “Los hippies tampoco son muy ajenos al trabajo. Tras purificarse, dos melenudos ayudaron a las brigadas de trabajadores que acondicionan el lugar”.

Así, acondicionando el lugar, “instalando tres decenas de carpas de colores”, los dejaría por esa jornada Germán Castro Caycedo, no sin antes anotar en su libreta un letrero evanescente, en mayúsculas sostenidas, expresando el deseo de los hippies con respecto al fin de semana: “Antes de atravesar el pequeño puente de hierro y madera colocado por las autoridades sobre el río Medellín, a la entrada del campo, los hippies grabaron con tiza tres palabras: Todo será amor”.

Letrero que contrastaba con otro también reciente, escrito en una pared vecina a la casa cural de La Estrella: “Siquiera se murieron los abuelos”. Contraste que llevaría a Germán Castro Caycedo a titular el artículo como se dijo arriba y a sacar esta conclusión: “Las dos frases parecen resumir el violento choque de generaciones que ha partido en dos a la sociedad de Medellín: de una parte, los jóvenes que quieren liberarse de normas y costumbres de vida arraigadas en el hogar antioqueño, y de la otra, los padres que desaprueban enérgicamente el Festival”.

¿Qué pasó en la noche? Pasadas las ocho, después de que el arzobispo de Medellín, Tulio Botero Salazar, dejara en el aire esta pregunta: “¿Por qué, si nos hallamos en Estado de Sitio, en el que se prohíben las grandes aglomeraciones, se permitirá un evento de males sociales y morales incalculables?”, como si la respuesta natural fueran rayos y centellas, en el segundo junio más lluvioso en doce años, el letrero evanescente, “Todo será amor”, sería borrado del mapa por un fuerte aguacero, “que doblaba los árboles y unía las cuerdas de la electricidad”, arrasando las carpas de colores en Ancón y dejando a medio Medellín a oscuras.

El tercer estado

El Festival, según un artículo publicado por El Tiempo el 15 de junio de 1971, bajo el título “En Medellín, Woodstock a la colombiana”, que incluía toda la logística, debía iniciarse a las diez a. m. Sin embargo, minutos antes de esa hora señalada se desataría “tremendo aguacero”, que haría “buscar refugio a los millares de hippies bajo los árboles y las toldas”, atrasando la apertura del evento. ¿Hasta qué hora? Los cronistas de la época registrarían por lo menos tres versiones distintas: hasta la 1:40 p. m. para Jaime González Restrepo y Germán Castro Caycedo. Hasta las dos p.m. para Henry Holguín, y treinta minutos más tarde para Fausto Panesso.

Larga espera que sería tecleada así por Carlos Uribe, redactor de El Colombiano: “Los hippies muestran una ansiedad desbordada y parece que no vieran la hora de la inauguración del Festival”. Tal vez por esa ansiedad desbordada, “la venta y el consumo de barbitúricos fue la nota detonante del primer día”, como señalaría El Caleño el 19 de junio de 1971, en un artículo titulado “Marihuana, drogas y música en Ancón”. Tira y afloja entre padecimiento y cura sintética que llevaría a un hippie a treparse al escenario para tomarse los micrófonos y emitir esta frase, escupida “con voz lenta, alargando las palabras”: “Todos somos hermanos, todos somos iguales en la música, lo único que puede unir al mundo”.

Frase que sería amplificada por las dieciséis torres de altoparlantes distribuidas en el lugar y por La voz de la música, la única emisora que transmitiría en vivo los tres días de Ancón, provocando una reacción en cadena: un largo grito colectivo y que los “hippies se congregaran por fin en torno al escenario”, donde serían recibidos por el maestro de ceremonia: “Siéntense todos. No importa que el piso esté mojado, nosotros estamos calientes por dentro y con la música nos calentaremos aún más”. Indicación que, prácticamente, era un trasunto semántico de uno de los lemas que encabezaba el afiche del Festival, esto es, “A 21 grados de energía pura”. Entonces todos tomarían asiento alrededor de esa temperatura primaveral mientras la misma “voz pastosa” lanzaba un nuevo aviso, esta vez como si fuera un controlador de tráfico aéreo hippie, dirigiéndose a LSD Airlines: “Maestros, los que tienen en el campo tiquetes de viajes cósmicos, mucho cuidado. Si alguien se siente mal, si alguien pone mucha carga en sus pasajes, aquí detrás del escenario estamos para ayudarlos”.

¿Qué había detrás de escenario? Tres carpas de la Cruz Roja, especialmente dotadas contra la intoxicación por alucinógenos y barbitúricos, ya que el consumo de alcohol estaba prohibido por los organizadores: “En las horas precedentes a la inauguración varias botellas fueron decomisadas por la guardia civil de melenudos y regadas por las praderas que bordean el río Medellín”.

Praderas que serían agitadas por la llegada de un helicóptero que transportaba al alcalde de Medellín, Álvaro Villegas Moreno, a su esposa y a Gloria Valencia de Castaño, enviada especial de RTI y de la HJCK. Los primeros dos, según un artículo publicado por El Tiempo un día después, el 19 de junio de 1971, bajo este título cacofónico: “Purificadora peregrinación al Ancón”, subirían al escenario “sobre la una y media de la tarde, cuando por fin salió el sol”. Momento luminoso que sería inmortalizado a contrapicado por Hernando Vásquez, fotógrafo de El Colombiano, y en primerísimo primer plano por una cámara de 35 milímetros de la MGM, que había trasladado a un equipo para filmar un documental a color, cuyo punto de partida serían estas palabras del alcalde: “Qué bueno ver a tantos jóvenes reunidos pacíficamente. Me siento muy complacido de inaugurar oficialmente este festival”. Palabras que darían pie a titulares de primera plana como este: “El alcalde de Medellín abrió festival hippie”, debajo del cual sería registrada la reacción de los espectadores frente a ese hecho: “Los jóvenes rebeldes, muy emocionados, expresaron su amplia simpatía por el mandatario de 35 años de edad, que vestía un atuendo deportivo. Algunos manifestaron: El alcalde está con nosotros. Pero otros fueron más contundentes y dijeron: Es de los nuestros”. Pertenencia que sería confirmada al día siguiente por este titular insidioso de El Colombiano: “Álvaro Villegas, un alcalde hippie”.

Acto seguido, Gonzalo Caro Maya, alias Carolo, principal organizador del evento, a quien tildaban de “negociante disfrazado de hippie”, entraría en escena para agradecerle al alcalde: “Maestro, gracias por habernos permitido esto tan bello”. Y le entregaría una camiseta, no se sabe a ciencia cierta si estampada con la pipa de la paz o con este rótulo: “Ancón, estamos para servirles”, la misma que distinguía a la guardia civil de melenudos: “Con las cuales se quiere perpetuar la celebración del primer festival de música rock que se realiza en Latinoamérica, con la participación de 23 de los más prestigiosos conjuntos de música moderna y de protesta”. Veintitrés grupos que, como señalaría una tesis de historia titulada “De nadaístas a hippies”, en realidad eran “cinco que con diferentes atuendos y nombres improvisados se convirtieron en 23: Los Monstruos, Generación de Paz, Los Flippers, La Banda del Marciano, Stone Free, Fraternidad, La Gran Sociedad del Estado y otros singulares nombres aparecieron en escena interpretando temas que por lo general fueron inventados al instante”.

Y sería precisamente ese último grupo, La Gran Sociedad del Estado, el que abriría el evento, interpretando canciones “compuestas con base en temas bíblicos”, en una primera muestra de muchas en esa línea que llevarían a Cromos a ponerle este epíteto al Festival de Ancón: “de música rock alternada con la lectura de la Biblia”. El percusionista de ese grupo inicial protagonizaría una de las imágenes de la jornada, al abandonar sus instrumentos durante la canción de despedida, inspirada en el Evangelio de San Juan, para pararse de cabeza, “haciendo con las piernas la V de la victoria”, mientras la mayoría de espectadores practicaban la posición de loto, “en actitud de meditación, a la usanza de los monjes de la India que cultivan el yoga”. Comunión entre rock y yoga que sería catalogada por Fausto Panesso, en un artículo titulado “Ancón, un extraño reino”, como un tercer estado, al que no podían penetrar ni los gritos de los vendedores ambulantes, “que se hacen oír a pesar del ruido: ‘chicles, besitos, mariguana’, permaneciendo ajenos a la escena”.

La otra imagen de la jornada tendría lugar a las ocho p. m., cuando “el proyecto inicial de continuar día y noche al son del rock no podía llevarse a cabo, pues la multitud era incontrolable”. Momento en que la confusión mayor se viviría en el puente: “Allí la revuelta fue total. Centenares de personas, unos que entraban y otros que salían, se empeñaban en cruzar al tiempo. En ese puente donde no caben más de diez personas de algún modo se acomodaron más de cien”. Las cuales no atenderían las instrucciones impartidas a través de los altoparlantes por el de la “voz pastosa”: “Frescos, maestros, que el puente se les cae”. Finalmente, tan solo se caería una baranda, y con ella “el cuerpo de un muchacho con barba se precipitó”, siendo salvado por los bomberos río abajo.

¿Por qué la multitud se tornó incontrolable? La respuesta la daría Carolo en un artículo publicado por El Tiempo el 20 de junio de 1971, bajo el título “La embarrada general en el festival hippie”: “Porque todos los borrachos que había en Medellín se vinieron al campo de Ancón pasadas las siete de la noche. Donde insultaron a las mujeres y agredieron de palabra a los hippies que había en el lugar”. Borrachos a los que se les unirían en los atropellos “hampones y depravados que trataron de cometer toda clase de ilícitos”, dejando a su paso más de quince carpas asaltadas. Por eso, como quedaría consignado en un artículo titulado “Sed, hambre y pantano en el Festival de Ancón”, publicado en El Colombiano dos días después, “muchos hippies, pese a su indiferencia, decidieron abandonar el campamento y dormir en el centro de la ciudad: en quicios, parques y aceras”. Obligando a suspender, por seguridad y sustracción de materia, el último punto en el orden del día del Festival, esto es, las “fogatas del amor”.

El Pingüino Rojo

Las fallidas fogatas del amor hubieran sido estériles ante el aguacero que caería esa madrugada: “La noche ha sido dura, llena de lluvia y frío”, escribiría Fausto Panesso en una crónica titulada “Rock entre sol y lodo”, publicada por El Tiempo el 20 de junio de 1971. En la que agregaría que los hippies que habían pernoctado en Ancón, se habían dispersado en tres actividades paralelas durante la mañana del sábado: “Algunos van al río. Otros tocan flautas y los demás prenden sus cigarrillos de mariguana”. En esa misma página de aquel diario capitalino, la 24, German Castro Caycedo pondría la siguiente pieza del rompecabezas, al narrar su llegada al sitio de los hechos pasadas las doce, cuando el sol estaba en su cimero y el aroma de los cigarrillos de mariguana había sido apagado por el hedor de la tierra anegada: “Todas las instalaciones amanecieron inundadas de barro. El olor en las zonas de acceso era, bajo el sol del mediodía, insoportable por la evaporación”.

Pero si en Ancón ya había escampado y salido el sol, en El Colombiano no paraba de llover, como lo demostraba un artículo publicado ese día, bajo el título “Tremendo aguacero bañó anoche a los hippies”, en en el que seguían empantanando el Festival, al reproducir dos nuevos comunicados en contra de este, uno firmado por los habitantes de La Estrella, en el que tildaban a los hippies de “seres casi anormales y completamente deshonestos”, y el otro rubricado por Adecopria, la Asociación de Colegios Privados de Antioquia, en el que describían el evento así: “No es otra cosa que una orgía de desenfreno donde se permiten toda clase de actos contra la moral y las buenas costumbres”. Doble publicidad negativa que, naturalmente, dispararía la asistencia esa segunda jornada, pasando de diez mil a más de veinte mil espectadores, desautomatizando frases milenarias: “Hoy todos los caminos conducen a Ancón”, apuntaría El Caleño citando a una hippie y lo ratificaría en retrospectiva El Colombiano dieciocho años después, en junio de 1989, en un artículo titulado de manera inductiva, de lo particular a lo general, esto es: “Ancón: de un viaje de ácido al escándalo público”, en en el que le pondrían cuatro ruedas a aquella desautomatización impulsada por la doble publicidad negativa: “Los carros no cabían en las carreteras, pero no para oír rock, sino para presenciar las violaciones y las aberraciones que se anunciaban en los periódicos”.

Carros noveleros que, como si fueran los protagonistas de “La autopista del sur”, cuento de Cortázar que relata un embotellamiento eterno, serían desviados “varios kilómetros antes de llegar a Ancón”, bloqueando la llegada de los bomberos encargados de surtir de agua potable el Festival: “Más de siete mil personas, nos explica Ricardo Echeverri, coordinador del evento, tienen sed. Nos hace falta agua y los bomberos quedaron de traerla esta mañana”. Y también les hacía falta comida: “Desde hace dos días no como. No tengo plata. Nos lo dice un joven flaco, amarillento, que está como en un letargo reclinado al pie de su tolda. Una mano amiga le entrega tres tajadas de mortadela”. Hambre física a la que El Siglo, diario ultraconservador, le agregaría la otra mitad del sándwich dualista, la de ralea espiritual, en un artículo titulado “Todo se violó en el festival de hippies: triste episodio de Ancón”, publicado al día siguiente: “Hambre total. Hambre física y de espíritu. Los ocho mil participantes en el evento se olvidan de comer y sus cuerpos flacos, endebles y débiles, llenos de droga, deambulan como idiotas”. A continuación, un párrafo después, como si de hippie se derivara el vocablo zombi, el artículo se transformaría en la sinopsis de una película serie b: “Ninguna traza humana o reflejo normal se percibe en ellos. Su hambre era demostrada por el apetito voraz que les causaba la droga, una vez terminado el efecto. Al no hallar comida regresaban a su vicio y de esta manera, con hambre más voraz, iniciaban de nuevo otro viaje que les causaría serios destrozos ulteriores”.

¿Adónde buscaban la comida cuando les pasaba el efecto de las drogas y comenzaba a gobernarlos la cometrapo? En El Pingüino Rojo, único puesto de comidas que había en Ancón. ¿Qué vendían? “Carnes bien adobadas en cebolla, ajo y pimienta”, asadas por Leonel Gallego, un todero surrealista vestido con “un hermoso sacoleva rojo”, de cola abierta. Según su testimonio, que se recoge en el libro El Festival de Ancón: un quiebre histórico, promediando el sábado, tras un primer día de muy pocas ventas, El Pingüino Rojo por fin vería largas filas frente a sus brasas, “de cuerpos acerdados por el barro, de jóvenes anublados y sostenidos por el rock monótono”. ¿Con qué pagaban? Al no tener suficientes monedas para cubrir el precio de la carne, “nos ofrecían la diferencia en marihuana. Inaceptable, pues no fumábamos y tampoco ese era nuestro negocio”. Sin embargo, esa forma de pago seguiría creciendo, “y no tuvimos más solución que aceptarla. Así llegó la noche y El Pingüino Rojo se convirtió en un puesto de caridad”. ¿Cuál era el precio de la mariguana? De acuerdo con un artículo titulado “El carnaval hippie”, publicado el 25 de junio de 1971 por Sucesos Sensacionales, los hippies la vendían a dos pesos, “en abierta competencia con los traficantes locales, que cobran tres y hasta cuatro pesos”, unos 3500 de hoy.

Plantas humanas

A las cinco p.m., punto sin retorno del Festival, mientras crecía la fila hacia El Pingüino Rojo, la Cruz Roja le entregaría a la prensa su primer balance médico: “14 casos de intoxicación por abuso de drogas, tres hospitalizados. 36 jóvenes tratados por infecciones severas en la piel y 15 por heridas de pequeña magnitud como consecuencia de caídas debidas al mal estado del terreno”. Además de doce “curiosos” rescatados de las aguas del río Medellín, quienes, “por entrar sin pagar, fueron arrastrados por la corriente”. ¿Cuánto costaba la entrada que preferían jugarse la vida antes que pagarla? $ 13.20, aproximadamente doce mil de hoy. Las boletas eran de todos los colores, y encima del precio resaltaba esta advertencia: “No consuma nada más de lo que su mente le permita”.

Fiel a esa advertencia de entrada, la segunda jornada estaría marcada por el alto consumo de LSD y por un poema de Ricardo Waldman, “el poeta de Ancón”, que el maestro de ceremonia, el de la voz pastosa, leería de manera dispersa en el tiempo, de a un verso antes de que cada grupo empezara a tocar, volviéndolo a leer completo cuando el último bajó del escenario: “Revolución mental / de melenas al viento / en un siglo veinte / con Fidel Castro / y una luna pisada. / La poesía se volvió revolución / en busca de Adán / con la filosofía de Cristo / en busca de flores / en una autopista”.

Después de ese poema sin nombre, fundacional, estaban programadas las fogatas del amor, pero nuevamente se verían interrumpidas por “el peligro que significa la avalancha de visitantes inescrupulosos”. Avalancha que, según Carolo, había sido impulsada por miembros de la Juco, la Juventud Comunista Colombiana, quienes “fueron a Guayaquil, consiguieron camiones y los llenaron de vagos, borrachos y prostitutas y los llevaron al Festival, con fotógrafos para tomar fotos y decir que aquello era una orgía y una depravación”. ¿Por qué intentaron guayaquilizar Ancón? Porque alrededor del LSD, “importado directamente de Estados Unidos”, se había tejido una leyenda urbana, esto es, que la CIA y Carolo, su agente secreto, lo habían introducido en grandes cantidades en el Festival, abaratándolo, “para que por sobredosis se acabara la revolución comunista y pornográfica del país”, siendo esa la razón de ser de Ancón.

Incomprobable razón de ser que arrastraría tras de sí un interrogante capital: ¿Hubo muertos en el Festival de Ancón? Según Carolo, no rotundo: “Lo que pasó es que hubo gente que se alargó, que tuvo unos viajes tremendos y se pasaban y quedaban ahí por quince, veinte o treinta horas tirados en la grama, fundidos, llevados del viaje, pero luego despertaban y revivían”. Uno de esos renacidos, viajeros de LSD Airlines, se enterraría en el barro hasta la cintura, como si quisiera encontrar a su doble al otro lado del mundo, y despertaría al día siguiente, domingo, con principios de hipotermia, cuando la guardia civil de melenudos esparcía aserrín para secar el lodo. Imagen que sería extrapolada por Sucesos Sensacionales para calificar a la totalidad de asistentes al Festival, estimada por ese semanario en trescientos mil, como “plantas humanas”.

El otro renacido paradigmático tenía nombre propio, Manuel Quinto, seudónimo del cronista Manuel Vicente Peña, quien, en medio de un viaje de LSD, que había empezado no bien inauguraron el evento, haría una escala técnica en la que “se aplicó una triple dosis de cacao sabanero, suficiente para matar a dieciséis caballos”. ¿Qué le pasó con semejante dosis? La respuesta se encuentra en un artículo de Rodrigo Maya, titulado con un juego in crescendo de homófonos, “De sima a cima”, y es esta: Manuel Quinto se desplomaría en medio del lodo, “en la mitad de la explanada”. En la tercera y última ronda de ese primer día, un paramédico de la Cruz Roja tropezaría con su cuerpo, tieso, acaso en rigor mortis, con los ojos abiertos como platos, las pupilas insufladas de antimateria, entonces lo auscultaría, frío, sin pulso, lo intentaría reanimar varias veces, pero nada qué hacer: “Le cerró los ojos, le cruzó las manos sobre el pecho, le estiró las piernas y escribió en su libreta: Muerto por sobredosis de burundanga”. Sin embargo, dos días después, en la noche del 20 de junio, “Manuel Quinto seguía muerto en la explanada. El lodo ya reseco, la basura y la hierba lo amortajaban. Los diez mil vatios de potencia de las bandas, habían cesado. El silencio era sepulcral”. El último grupo había tocado impulsado por anfetaminas durante una, dos, tres, cuatro, cinco horas. Maratón que daría origen a aquel relato de ciencia ficción sobre un trío de rock progresivo que descubre una droga que le permite transgredir el segundo principio de termodinámica, convirtiéndolo en un objeto imposible, en una cajita de música de movimiento perpetuo, a la que había que darle cuerda una sola vez en la eternidad. Eternidad a la que penetraría Carolo junto a Jaime Espinel, alias Barquillo, el escritor nadaísta, quien atestiguaría la escena final de los renacidos en Ancón: “Con su mirada fija y voz ronca y seca, le dice Carolo a Manuel Quinto: Levántese, hermano, que esta maricada se acabó. Y Manuel Quinto se levantó, se sacudió la cáscara de lodo reseco que lo cubría y pidió un aguardiente”.

Manuel Quinto, por lo tanto, se lo había perdido todo, aunque en su tintineante chaleco de flecos había una memorabilia colectiva. Allí, como si fueran flores en la tumba, los hippies le habían puesto distintos botones que canjeaban en el Festival, “con inquietantes frases en cada uno”: “Freud, Nietzsche y Marcuse me encarretan”, “Don Quijote es un hippie cincuentón”, “Mi gurú es Ho Chi Minh”, “Serrat y los Parra: mis poetas”, etc., etc., pero solo un botón se repetía, inspirando el título y el concepto de este artículo: “Ancón y Marquetalia, repúblicas independientes”.

Posdata 1: Al día siguiente, ante los deseos de los hippies de quedarse para siempre en Ancón, “fundaremos una comuna”, el director regional del DAS, Óscar Alonso Villegas, les daría 48 horas para abandonar el departamento: “Los jóvenes se han estado desplazando del parque al centro, causando traumatismos de todo tipo, entre ellos un agudo problema de salubridad pública al elevar en un mil por ciento la mendicidad. Y lo grave es que, de buenas a primeras, Medellín se convirtió en el primer centro de consumo de marihuana. Se les ve en los mostradores del comercio, en los parques y en las calles fumando cannabis, provocando un verdadero escándalo social”.

Posdata 2: Además de ese ultimátum del DAS, los periódicos del día después reproducirían esta pregunta recurrente: “¿Para qué sirvió el Festival de Ancón?”. Esto respondería Carlos Machado, redactor de El Siglo: “Seguramente para llenar de maniáticos los frenocomios. Para atestar hospitales de hombres y mujeres infectadas de sífilis y tuberculosis. Para dejar una estela de hijos idiotas, anormales física y mentalmente. Para, en fin, romper el desarrollo de un país que empieza a marchar y quiere superarse”.

Pero también serviría para determinar la destitución del alcalde de Medellín, Álvaro Villegas Moreno, y para sembrar varias leyendas urbanas, la más distópica esta, publicada por La Prensa el 21 de junio de 1996, en un artículo titulado “Rock made in Colombia”: “Cuenta la leyenda que Pablo Escobar, siendo aún un hampón común y corriente, estuvo en Ancón robando morrales a los hippies y que cuando vio tanta gente reunida fumando bareta, tuvo la visión que lo llevaría años más tarde a convertirse en el más grande traficante de drogas que la humanidad tenga conocimiento”.

Posdata 3: Como Manuel Quinto se lo había perdido todo, “quiso hacer un libro que recordara los diez años de Ancón y le pidió a Carolo que le prestara las fotos del Festival”. El segundo se las llevaría al primero a su apartamento en Bogotá. “Esa noche celebraron el encuentro como Dios manda”. Manuel le diría a Carolo que se fuera al filo de la medianoche. Acaso previendo lo que iba a pasar: “En la madrugada, el apartamento de Manuel Quinto se incendió completamente, con las mejores fotos de Ancón y su dueño adentro”. ¿Qué pasó con ambos? Esta es la respuesta del referido Rodrigo Maya: “El informe de los bomberos de turno dice que solo estaba intacto el cuerpo de Manuel Quinto, a quien encontraron en su cama, dormido de alcohol, marihuana y perico, con una foto de Carolo sobre el pecho.

Todo estaba en cenizas en el cuarto, menos Manuel Quinto, a quien tuvieron que despertar los bomberos. ‘Es un milagro’, concluyeron en su informe”. Finalmente, Manuel Quinto pasaría a mejor vida el 4 de junio de 2001, quince días antes de que se cumplieran los treinta años de Ancón, “debido a una afección pulmonar que le produjo un paro cardiaco”. Ya en la eternidad, a raíz de la publicación de un libro póstumo, en un artículo de Semana que circularía en octubre de 2002, bajo el título “Morir para contarlo”, se harían esta pregunta: “¿Cómo es posible que, tras llevar más de un año muerto, Manuel Vicente Peña siga dando tanto de qué hablar y siendo tan polémico como lo fue en vida?”. Interrogante que despejarían al trazar su enigmático perfil, atravesado, obviamente, por Ancón.