Otras ollas

—

Por ELIANA CASTRO

Fotografías de Juan Fernando Ospina

I.

Hay, en esta historia, un torrente sanguíneo, un espíritu ancestral, un hilo conductor; una palabra base: sazón. Y algunas otras palabras similares que la atraviesan o se desencadenan: color, sabor, toque; incluso, la aplastante desazón. Sazón, de acuerdo con el antiquísimo diccionario de la Real Academia Española, es el punto o madurez de las cosas; pero también la ocasión, el tiempo oportuno o la coyuntura; y la definición que nos es más cercana: el gusto particular que percibimos en los alimentos. Sazón es una voz femenina que viene del latín satio, -onis, y que alude a la acción de sembrar. La sazón entonces está en la tierra, necesita de un momento exacto y se lleva como herencia. A lo largo de estos párrafos sazón será la respuesta a lo que carece de explicación; esta es una historia, como ya se intuirá, sobre el arte de cocinar y en ello mantener o compartir una raíz.

II.

Era el peor de los tiempos para muchos quienes aún no conocen de tiempos buenos. El país llevaba un par de semanas encerrado por el virus y las distancias cobraban una existencia rotunda. La gente en las laderas de Medellín experimentaba una soledad y un olvido distintos. Sentenciados al abandono estatal, perdieron contacto con la solidaridad que de cuando en vez les llega. Hasta que finalmente un teléfono timbró.

—Zoila, ¿ustedes cómo están haciendo? —preguntó Clara Grisales, pastusa de nacimiento, criada entre la Costa Atlántica y Medellín por unos padres antioqueños; antropóloga, docente y cocinera.

—Ay, profe —respondió Zoila, chocoana, líder comunitaria, costurera, también cocinera.

Quien las conozca, a la una o la otra, puede apostar que hubo risas. Zoila le contó que la pandemia les había caído como una pedrada en el ojo: a Froilán, su marido, lo echaron de la construcción donde trabajaba por días, y ella tuvo que guardar el cajón donde asaba pollos los fines de semana. Había días en que no tenían ni mil pesos en casa. A Esfuerzos de paz, uno de esos asentamientos que bordea la base del Pan de Azúcar en la Comuna 8, si acaso había subido la cámara de un noticiero local a registrar los trapos rojos colgados de los ranchos de material. El hambre urgía, y la gente pedía comida entre los vecinos.

—Cocinemos juntas, Zoila —propuso Clara—. Nosotros les mandamos la receta y los ingredientes, y ustedes los mueven.

—¡Una ollatón! —respondió Zoila.

—Ya tenemos nombre. ¿Qué es lo que más multiplica?

—La sopa.

—Cocinemos sopa.

En un par de días, la profesora y varias estudiantes —todas mujeres— de la Universidad de Antioquia organizaron un cronograma con seis sopas distintas; también consiguieron seis ollas grandes y una casa en Boston donde albergar los alimentos. Llamaron a Oswaldo, un taxista y viejo amigo de Clara, quien se encargó de subir la comida semanalmente. Arriba, Zoila dividió el territorio en seis puntos y convocó a seis cocineras, a quienes bautizaron custodios, con sus familias y otros vecinos.

La olla uno era la de Zoila y Elicio, chocoanos. La olla dos era la de Aluma, también chocoano, y un par de vecinos venezolanos. La olla tres era la de Cristina, antioqueña, casada con un antioqueño de padres chocoanos. La olla cuatro era la de Chomba y Marleny, chocoanas. La olla cinco era la de Argélida y Valeria, costeñas, y Dora, antioqueña; y la olla seis rotaba. Y si esta es una historia sobre la sazón y la diversidad, decir costeño, chocoano o antioqueño es arbitrario: Zoila y Elicio, por ejemplo, son de Quibdó; Chomba, de Vigía del Fuerte; Cristina, de Medellín, y su esposo, de Zaragoza, Antioquia; y Argélida, del Bajo Cauca, criada por unos padres nacidos en Sincelejo y Montería.

La madre de todas las sopas, la más generosa, fue la primera misión: un sancocho.

III.

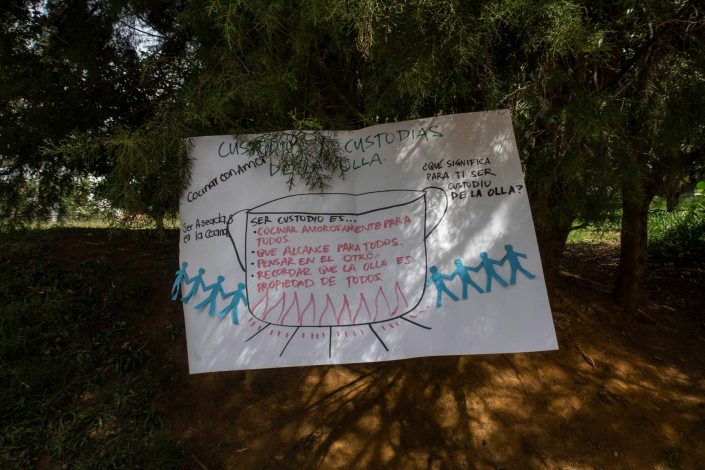

Ese domingo de abril Zoila se levantó antes de las ocho de la mañana y barrió el frente de la casa para que los vecinos no fueran a ver la casa muy sucia. Andrea, su sobrina, levantó el desorden y entre las dos sacaron las ollas. Ambas escribieron las reglas de la ollatón en una cartulina: cocinar amorosamente, lavar la olla, pensar en el otro. Al ratico, Elicio, amigo de años, apareció con la leña del fogón y Froilán con el agua.

Leyeron la receta del sancocho, pero no les convenció. Muy simple, medio desabrida. Le faltaba color, condimento: más ajo, más albahaca, y, sobre todo, el doble de cilantro, pero cilantro cimarrón, de hoja ancha y larga, que crece en la sabana. “Yo sin cilantro no como”, dijo alguno. Zoila sacó una ponchera y recogió lo que faltaba de casa en casa. Elicio subió hasta la huerta comunal por una matica de poleo, y algunos vecinos pusieron huesos para darle más sabor al caldo.

Los primeros vallenatos retumbaron. La algarabía de las cocineras, a pesar de los incómodos tapabocas, se extendía por los laberintos de tierra y cemento que se contraen y se extienden al infinito. Las ollas chocoanas, fieles a sus ancestros, ahumaron el pollo un día antes. Esa mañana montaron el fogón, sofrieron de nuevo la carne y pusieron a hacer el caldo: echaron la zanahoria, la papa, el pollo, y un licuado de ajo, el color y unas hojitas de orégano; lo último que agregaron fueron las papas criollas y la yuca para que a cada plato le tocara por lo menos una. Antes de bajar la olla, Zoila le echó unos cogollitos de naranja para concentrar el sabor, y al mediodía el milagro estuvo listo: de cada olla, según la experticia de la cocinera, salieron entre ochenta y cien platos de sancocho.

Cuando Zoila cocina la sazón huele desde El Venteadero hasta la Base Militar de las Tinajas. Como si se tratara de respirar o de tragar, esas actividades que no se enseñan sino que vienen incorporadas, dice que la clave está en el guiso y en la mano del que revuelve el caldo: “Nosotros los negros echamos una papa o una yuca en la olla y le buscamos sazón”. Así de sencillo; así de difícil. “La papa, la yuca y el plátano hacen juego en la olla y eso es lo que le da el toque a la comida. Hay personas que tiran la yuca y el plátano, y ya, no le buscan el sabor. Y ese caldo les queda una cosa aguachenta…”. Esos sancochos caldudos, sin aliños, como el que hicieron Aluma y los venezolanos, le recuerdan a un río de su tierra: “Yo les digo el ‘yo me cago’, porque se parecen a la última parte del Río Atrato, cuando baja lleno de basura. Mi raza para criticar es dura, porque nosotros llevamos el sabor de las tatarabuelas. Cuando éramos niños y nos daban sancocho, si veíamos un plátano balseando en el caldo no nos lo comíamos… Por más que hubiera hambre”.

Porque la comida no solo es un asunto de supervivencia, sino de dignidad y de pertenencia, dirá un par de días después Clara a través de una pantalla, y la decisión de lo que comemos nos ayuda a articularnos con la vida. Esas expresiones sobre los sabores que nos gustan o no están en un relato de vida llamado receta. Aunque Zoila insista en que un buen sancocho es espeso, Argélida le contará después que en la Costa Atlántica llaman sancocho al caldo y sopa de papa a la que espesa.

Durante un mes y medio, Zoila anotó minuciosamente los cambios en las recetas y se los informó a Clara a través de WhatsApp. A los fríjoles y a las lentejas, las ollas chocoanas les duplicaron la zanahoria y les echaron salchicha y queso; las ollas costeñas, en cambio, los hicieron con plátano; y las paisas con coles. Y no faltaron las ollas de fríjoles que llevaron queso y coles para que rindiera más el caldo. Los chocoanos acompañaron la sopa de arvejas con tortilla y queso, y repitieron incontables veces que en casa de chocoano que se respete hay queso y si no hay es porque “estamos llevados del putas”; otros sirvieron las lentejas con salchichón y hueso, y otros con albóndigas, para que no faltara la sagrada liga. Todo iba muy bien incluso con las caraotas negras, más propias de los venezolanos, a las que algunos les echaron pezuña, y otros acompañaron con un arroz empedrado de salchicha. El verdadero lío llegó cuando leyeron la receta de la sopa de mote costeño.

IV.

Un paréntesis. Esfuerzos de paz apareció en las laderas centrorientales de Medellín a finales de los años noventa. Hasta allá subieron familias enteras, muchas de ellas del Pacífico y de los pueblos del Urabá o del Oriente antioqueño, otras tantas de la Costa Atlántica, huyendo de la violencia de otros pueblos, de casi todos los pueblos que pisaron, con la ilusión de tener un rancho propio. Zoila, por ejemplo, venía desplazada del Guaviare, donde el gobierno de Pastrana le fumigó sus cultivos y mató a sus animales. Elicio trabajaba con una compañía de petróleo, pero perdió todo corriéndoles a las amenazas de guerrilleros y paramilitares de Bolívar, de Santander y del Valle del Cauca. Chomba, lo mismo. En ese puntico de monte y pantano, entre Villatina y La Sierra, levantaron o pagaron la cuota inicial de un rancho. Actualmente, según Zoila, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal, hay unas 370 viviendas y más de cuatrocientas familias. “Es un barrio feo, pero con gente bella”, es la primera descripción que hace Zoila desde El Venteadero, un descampado punto de encuentro con visitantes. “Parece pequeñito, pero se hace grande caminándolo”, dice mientras atravesamos los caminos de tierra. “Es un barrio donde cuesta mirar al futuro”, dirá al final de la tarde. Y allí, entre las carencias y las adversidades, la gente sostiene una idea: cuando hay manera, no se cocina para uno sino para todos.

V.

“Ese ñame salió podrido”, reclama Argélida. No mira la cámara, aunque esté conversando con ella. Atrás, el camarógrafo pregunta qué están haciendo, y Valeria responde: “Pelando yuca, porque un mote sin yuca no es mote”. ¿Y no que el mote costeño lleva es ñame?, pregunta algún entrometido. “Sí, pero el ñame salió podrido”, intercede Argélida, y, heredera de un conocimiento ancestral, se despacha: “Pa hacer esa olla son cincuenta libras de ñame, y veinte de yuca. Ese es el mote costeño, puej, porque si es mote a lo paisa, ese mote no existe; el paisa nunca ha hecho mote de queso”. Y, mientras juega con un tapabocas en la mano, agrega: “A ese ñame le cayó pachaca, no lo sacaron a tiempo de la tierra, y la pachaca se le comió el corazón. Por fuera lo ves bonito, pero por dentro está podrido. Mejor le echamos más yuca bien picadita, y después el queso, que es lo último”.

La sopa de mote es un agua masa blanca, blanquísima, que sale del suero del queso duro costeño y del ñame; es la síntesis de la Costa Atlántica y fue el alimento de los soldados de la Guerra de los mil días. Una sopa pobre, dice Clara, pero alimenticia. Es la sopa mestiza por antonomasia, pues otras culturas como la africana, la indígena y la árabe la han enriquecido con su sabor. Ese domingo, sin embargo, a más de uno le temblaron las piernas. “Ay, Dios mío, ¿qué es eso tan pálido?”, dijeron.

De tan blanca, la sopa no dio buena espina al comienzo. Las ollas de Zoila y Chomba duplicaron el color, el ajo, la cebolla rama y rebuscaron en la yuca el sabor que no le encontraban al ñame. “Con colorcito a la gente le dan más ganas”, decían mientras revolvían el caldo amarillo. Cristina, antioqueña, en vez de suero le agregó crema de leche, y les rezó a todos los santos para que la sopa cogiera algún color con el aliño de cebolla y tomate. Fue más el susto. Ese domingo la gente hizo la fila feliz, incluso repitieron, y durante la semana preguntaron la receta por todos lados. Argélida, por supuesto, aprovechó y acompañó su mote con un ají costeño que mantiene en su casa. “Lo que faltó fue el arroz de coco. A la próxima lo hacemos”, concluyó.

VI.

No importa que tengan dos años o veinte lejos de su tierra, extrañan con las tripas. Unos venderían el alma por un chere bien frito o unas lunarejas (sardinas) frescas; una carne caleña, una sopa de queso o un ñame motete; un pastel de arroz o una galleta cuca hecha en leña; un traguito de biche o de vinete. Otros la venderían por un bocachico, un tamal de arroz, una chicha de maíz o un arroz con coco.

Alguna vez el antropólogo Julián Estrada escribió que las cocinas de los pueblos viajaban muy mal. No sobra agregar que el tiquete sale carísimo. Comerse un pescado en Medellín cuesta lo mismo que una arroba de arroz en Quibdó. Lo que en sus tierras brota del campo o de los ríos, aquí no les vale menos de diez mil pesos. Y no sabe igual, porque la tierra no es la misma. Aun así, cuando hay ánimo y plata, desayunan plátano frito con queso, patacón o el famoso tapado: plátano cocinado con pescado. El problema es que comer es un asunto diario y la arepa barata. No la quieren por escuálida, pero los salva.

Los domingos mantuvieron un espíritu particular de día de mercado o de fiesta patronal, incluso después de que terminaron las ollatones apadrinadas por la profesora Clara y sus estudiantes. Zoila, Elicio, Chomba y otros custodios cocinaron unas semanas más. Recogían dos mil o cinco mil pesos entre algunos vecinos y otros ponían las legumbres o los huesos que tenían en sus neveras. Prepararon la típica sopa de queso con huevo entero, arroz arrecho, de ese que lleva queso y salchicha manguera, y un par de caldos de arvejas con tortilla y, por supuesto, más queso. Antes del mediodía los niños rodeaban las ollas con sus platos y sus bicicletas. Las filas de una y otra olla cruzaban todas las esquinas del barrio. Llegaba incluso gente de Las Torres con aguacates para acompañar el almuerzo. Si había peleas entre los vecinos, los papás mandaban a los niños con varios platos o aparecían por los rincones a pedirle a alguien más que les sirviera. En la casa de Chomba se armaban bailes. Zoila y Chomba eran las encargadas de repartir. Más de una vez creyeron que no iba a alcanzar para todos, pero más de uno repetía. Los últimos que comían eran los leñeros. Lavaban las ollas y se quedaban echando el chisme.

A finales de agosto, sin embargo, llegó el cansancio inevitable de las madrugadas los domingos, de la leña, de subir y bajar la olla, de picar, servir y lavar, y llegó lo que los noticieros se empeñan en llamar normalidad: Froilán regresó a las construcciones, Chomba sacó un puesto de comidas rápidas y ahora vende salchipapas, patacones y empanadas, Zoila retomó el contacto con las organizaciones que mandan ayudas al barrio y Cristina se compró una olla grande para hacer una frijolada próximamente.

Esta tarde de octubre, cuando ya no hay ollatón, Zoila y Elicio hablan de la sonoridad de las palabras que les son propias y que los distinguen. Algunas las mantienen y otras se extravían. Llaman liga al pedazo de carne, primitivo al murrapo y guarengue a los abismos. Están convencidos de que no todos los negros espesan olla ni tienen la misma sazón, pero algunas ventajas llevan en la sangre. Aprendieron a cocinar no más viendo, aprovechando esos ojos grandes. Cocinan desde los nueve o diez años y no un plato o dos sino sopas para treinta o cincuenta trabajadores de una finca. “Chocoano que aprende un arte es porque lo ve”, dice Deison, otro custodio. “Nosotros no podemos decir que nos capacitaron. Todo lo que hace el chocoano lo aprende pasteando”. Es decir, mirando a lo lejos. Salieron siendo unos niños de su tierra, y tuvieron que aprender a defenderse solos.

—A cocinar y a bailar champeta. Negro que se respete baila champeta —agrega Zoila.

Este diciembre bailarán una canción que les compuso Clara, acompañada por Tito Montoya, fundador de Pachanga Orquesta, a partir de los audios que le grababa Zoila cada domingo. Una canción final en clave de salsa brava que dice:

Epa, epa, el sancocho ya viene; epa, epa, viene bien.

Don Elicio el fuego, atice pues, atice pues…

Que el mercado ya viene y la fiesta viene también…

Que lo traen del Cauca y del Magdalena…

Epa, epa, el sancocho ya viene; epa, epa, viene bien.

Etiquetas: Antioquia , Comuna 8 , desplazados , Eliana Castro , Esfuerzos de Paz , Juan Fernando Ospina , Medellín