Archivo restaurado

Universo Centro 020

Febrero 2011

Por GUILLERMO CARDONA

Ilustraciones de Cachorro

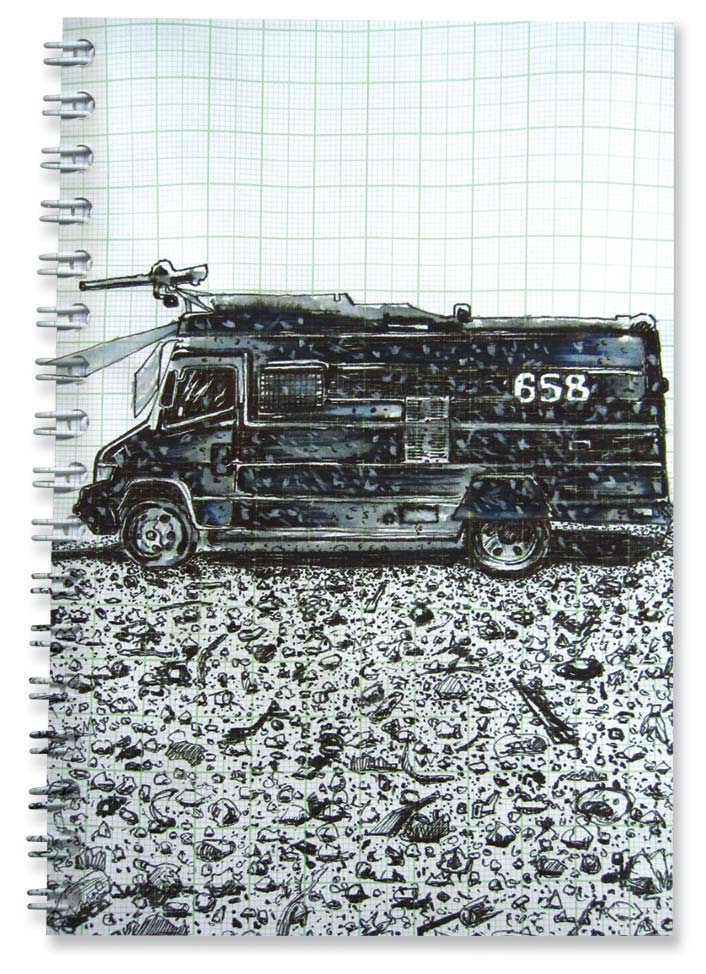

Los estudiantes no habían quemado el primer bus de Circular cuando llegó, como una aparición, el fantasma negro del antimotines. Para vos y tus compañeros de Primero J, aquello tan comentado era aún desconocido, pues nunca se habían podido quedar en una pedrea y en esa materia, hasta aquel día de finales de agosto de 1973, seguían siendo primíparos. Pero los alumnos de cuarto a sexto de bachillerato ya se armaban de piedras para enfrentar la cobarde agresión de los lacayos del imperialismo, y ahí estabas vos con tus nuevos camaradas, apoltronados en las escalas del bloque de quinto y sexto del Liceo Antioqueño, en una especie de palco preferencial con vista a la carretera que rodeaba al cerro El Volador.

Con el arribo de la tomba comenzó la diversión. Los estudiantes habían instalado barricadas de ramas, adobes, pupitres y llantas encendidas que estorbaban el paso desde la curva donde quedaba la discoteca Fania 70 hasta la fábrica de maquinaria industrial, contigua a la cancha auxiliar de fútbol. Era un tramo de unos seiscientos metros donde el único acceso al liceo era la entrada principal, justo en medio de la recta, pues el campus estaba cercado con una malla metálica coronada por varios tendidos de alambre de púa.

El antimotines inició su recorrido por los lados de la Fania, pasando sobre las barricadas más endebles y esquivando las que estaban encendidas. Los estudiantes se aprestaron a defender la entrada y se parapetaron en la última barricada, a pocos metros de la puerta principal, fortificándola con pesadas vigas de madera, rocas, llantas y objetos que nadie sabía de dónde salían pero que siempre aparecían en el momento justo. Allí se guareció un numeroso grupo hasta que el antimotines se puso a tiro, y a una señal del presidente del Consejo Estudiantil —comandante en jefe de la revuelta— lo recibieron con una descarga cerrada de piedras y bombas molotov, que obligó al antimotines y a su retaguardia de tombos a replegarse. Una horda de estudiantes embozados con camisetas y pañuelos saltó por encima de la barricada y los persiguió, hasta que el antimotines se atravesó en la calle para que se atrincheraran los policías de a pie.

—¡El pueblo unido jamás será vencido! —coreaba el estudiantado. Los policías respondieron con piedras y bombas lacrimógenas, y los estudiantes retrocedieron hasta la última barricada, en medio de la ovación de los compañeros de primero, segundo y tercero, a los que se les prohibía participar directamente en las pedreas pero que seguían los acontecimientos tras la aparente protección de la malla. La retaguardia de la policía retiró los restos de las barricadas para que el antimotines quedara con el camino expedito al contraataque. Sin miedo a ser atropellados, los muchachos encendieron las llantas de la barricada y se agolparon en la puerta en formación de media herradura, y su defensa fue tan efectiva que el vehículo tuvo que seguir de largo. Nuevamente los estudiantes salieron en tropel y persiguieron a los policías, mientras otros trataban de hacer una nueva barricada por donde había huido el antimotines.

Lo que se vio a continuación, en lugar de una gloriosa batalla campal, más les pareció a ustedes una danza ensayada y previsible: los estudiantes rehacían las barricadas y el antimotines contraatacaba; los estudiantes lo recibían con más piedras y bombas incendiarias y el antimotines pasaba de largo, y así muchas veces, hasta ser francamente aburridor lo que al principio parecía un soberbio espectáculo. En casi cincuenta minutos de enfrentamiento casi nadie había salido herido: del liceo, ninguno, porque ustedes tenían vista a la enfermería, y, en cuanto a los tombos, solamente habían visto a uno cojeando. Hasta ese momento, las pedreas no se veían tan peligrosas y arriesgadas como decían.

Cuando llegaron el segundo antimotines y varias volquetas del municipio repletas de tombos, algunos propusieron que arrancaran para El Volador, pero vos y otros fueron de la opinión de que lo mejor era quedarse a ver qué pasaba. Se acogió la decisión mayoritaria de observar y aprender. Según conjeturabas vos con los muchachos, la calle que rodeaba al cerro era muy propicia para defender el liceo, siempre y cuando el ataque del antimotines proviniera de un solo lado. Pero ahora, con un antimotines ronroneando en la Fania y otro frente a la cancha auxiliar, iba a ser imposible impedir el allanamiento. Pese a todo, los estudiantes afirmaron las barricadas cercanas a la puerta, y el reducido grupo de los más troperos se camufló entre los escombros, cada uno armado con varias molotov. Los restantes regresaron a las rejas para cerrarlas tan pronto ingresara el último compañero.

Los antimotines iniciaron el ataque a toda velocidad, arrasando las barricadas y dando tumbos sobre los restos, sin perder la dirección, en medio de un estrépito de latas y estampidos, soportando sin inmutarse la pedrea y las últimas molotov que alcanzaron a tirar los estudiantes, antes de correr hacia el liceo y cerrar las puertas. Los vehículos enfilaron sus trompas contra la portería sin que nada los pudiera detener, fuera de las rejas metálicas del parqueadero que se disponían a tumbar y que constituían la última defensa del invicto movimiento estudiantil. Entonces ocurrió algo inesperado.

Los compañeros del Tecnológico Pascual Bravo, que hasta aquel momento habían permanecido sentados, observando impávidos el combate, como una tribu sioux en el filo de la loma donde funcionaban los talleres de metalmecánica, justo al frente del liceo, se levantaron de pronto y empezaron a bajar corriendo en desbandada, tirando piedra y gritando abajos a la oligarquía y a los tombos hijueputas. Los agentes del orden que iban a pie no tuvieron otra alternativa que huir despavoridos, sin ningún orden, protegiéndose con los escudos, abrumados por las piedras que les llovían. Muy pronto los antimotines tuvieron que hacer lo propio, perdida completamente la dignidad.

Abandonado el campo de batalla por el adversario, podría decirse que El Volador era nuevamente del pueblo y para el pueblo o, en pocas palabras, que por ahí no podía volver a pasar nadie. Un rugido feroz salió de las gargantas del estudiantado:

—¿Quién asesina obreros, campesinos y estudiantes?

—¡El Ejército, títere de la oligarquía y el imperialismo!

Los policías que estaban refugiados en La Fania 70 se largaron en las volquetas sin escuchar el final de la consigna, porque de seguro no se sentían aludidos, y hasta los estudiantes más gallinas pudieron salir a comprobarlo. Pero esa era apenas una artimaña, una finta de los esbirros del régimen que le imprimió al contraataque un carácter fulminante: veinte minutos después, los antimotines asomaron por la curva de la cancha auxiliar, ocupando los dos carriles de la calzada y a toda velocidad, mientras el resto de la tomba los seguía en las volquetas del municipio, arrojando, con hondas, decenas de bombas lacrimógenas.

Desorientado por la asfixiante humareda, el estudiantado recordó de pronto toda su vocación académica, y aunque a trompicones, liceístas y pascualinos regresaron a las aulas y, al paso de los últimos rezagados, cerraron las puertas con candado. Los porteros del Antioqueño salieron a darle la cara a la autoridad y exigieron una orden de allanamiento para dejarla pasar. Sin embargo, esa no era la intención de los agentes de la oligarquía y el imperialismo: los policías, en lugar de allanar, se formaron en pelotones y se cuadraron en posición de firmes. De pronto hasta fuiste vos el primero en advertir a ese oficial que se separó de la tropa, sin más protección que un quepis, y que caminó hasta ponerse al alcance de una piedrecilla que le arrojaron, con tan buena puntería que pasó limpia entre el enrejado de la malla y le abrió el pómulo. El oficial, sin que se le moviera un solo músculo del rostro, se limpió la sangre con el dorso de la mano y dijo: —Muchachos, esta vía ya ha estado cerrada mucho tiempo. Ustedes no se imaginan los embotellamientos de tránsito tan hijueputas que hay en la avenida Colombia, en la autopista Norte, en la 80. Si querían poner pereque, ya lo pusieron. Nosotros estamos muy cansados y queremos almorzar, y ustedes me imagino que también tienen muchas ganas de irse para sus casas a hacer tareas. Aquí tengo la orden de allanamiento —el capitán levantó un papel que agitó contra la brisa—, pero nosotros no queremos llegar a ese extremo: les voy a dar quince minutos para que desalojen. Los que se quieran ir, pueden salir tranquilamente por aquí, que a nadie le va a pasar nada. Los que no, que se atengan a las consecuencias. Quince minutos que comienzan ya —y enfatizó ese “ya” con un golpecito a su reloj de pulso.

Los términos no parecían tan malos, sobre todo teniendo en cuenta que la semana apenas comenzaba. Las discusiones en las asambleas estudiantiles eran cada vez más candentes y eran cada vez más radicales las propuestas de participación en el Paro Cívico Nacional de septiembre, lo que permitía suponer que antes del viernes habría tiempo de sobra para nuevos encuentros. Así que más que una rendición humillante o la sumisa aceptación de un ultimátum, aquello podía considerarse más bien como una tregua que beneficiaba a las dos partes.

Las rejas se abrieron y se asomaron los primeros muchachos, todavía recelosos de la palabra del capitán. El hombre se hizo a un lado para permitir el paso y los demás tombos lo imitaron rompiendo filas y haciendo, con los escudos recostados al piso, una especie de calle de honor, por donde comenzaron a desfilar los estudiantes, en sucesivas galladas, entre incrédulos y divertidos. O así al menos fue para ustedes, que salieron airosos de esa primera cita con la guerra. Luego de sobrepasar al último de los policías, alguien gritó “Mañana nos vemos”, y salieron corriendo hacia la 80, todavía felices, todavía con algo de inocencia.

Etiquetas: Cachorro , Guillermo Cardona , Universo Centro 20