Monumento al pueblo derrotado

por SANTIAGO RODAS • Imágenes del archivo personal de Pablo Mora Ortega

—

Número 147 Diciembre de 2025

En 1970, el artista Pablo Mora Ortega entregó en la Alcaldía de Medellín un proyecto bajo el título Monumento al pueblo derrotado. Al parecer, el documento aún existe, aunque lo cierto es que no he podido dar con él, completo. Tan solo encontré un atado de hojas amarillentas archivado bajo el código 17B-142/70, en el Archivo Histórico, entre permisos de jardines y luminarias y notas de campo sobre la ciudad. En la primera hoja mecanografiada puede leerse: “Obra conmemorativa de gran escala. Materiales: concreto y piedra. Altura proyectada: 80 metros”. Y en la parte inferior, en tinta negra, la inscripción propuesta: “Al pueblo de Colombia por sus grandes derrotas”.

Mora estudió derecho y trabajó un tiempo en Bogotá para el Instituto de Crédito Territorial. Luego de un paso rutilante por el Banco Agrario viajó a Europa en 1968 con una beca completa para estudiar planificación urbana. Llegó primero a Roma, vio esa arquitectura en ruinas y se habituó a las maneras de los europeos, después aterrizó en Belgrado en medio del esplendor de la vieja ciudad de castillos y de edificios brutalistas bañados por el Danubio y el Sava, y finalmente fue a dar a Sarajevo, cuando Yugoslavia intentaba construirse una identidad entre el Este y el Oeste.

En esos meses, el país entero era un laboratorio hirviendo de artistas e ideas posterior a la Revolución cubana y al Mayo francés. Tito quería dejar atrás la estética soviética y encargó a jóvenes arquitectos monumentos de hormigón para conmemorar la resistencia partisana, modernizar el territorio. Los llamaban spomeniks: enormes estructuras en medio de los bosques o las montañas, sin nombres, sin héroes, sin banderas. Otra forma del silencio. Mora los vio levantarse en Mostar, en Podgarić, en Tjentište. Ese sinsentido condensaba, de manera material, su percepción de a dónde iba el mundo por esa época. Dijo después que fue como entrar en un cementerio sin tumbas. Algo de extraterrestre, algo de ángeles, pero de una innegable belleza que atraía y repelía a la vez. Era imposible no conmoverse frente a esos colosos que de lejos parecían monolitos, o catedrales sin puertas ni ventanas para ofrendar a dioses de otra geometría.

Los yugoslavos lo trataron bien. Le dieron acceso a los planos y a los talleres, aprendió de ellos con facilidad pese a la complejidad idiomática: sus manos y las de ellos se entendían mejor que sus palabras. Un arquitecto de Sarajevo, Dušan Džamonja, lo llevó en un camión a ver su obra recién terminada, el monumento a los caídos de Kozara. Treparon la montaña al amanecer. El sol apenas sobaba el hormigón que de tan frío parecía repeler los fotones, y la estructura flotaba entre la niebla ante los ojos de los dos hombres. Džamonja le dijo: “No celebramos victorias, recordamos sacrificios”.

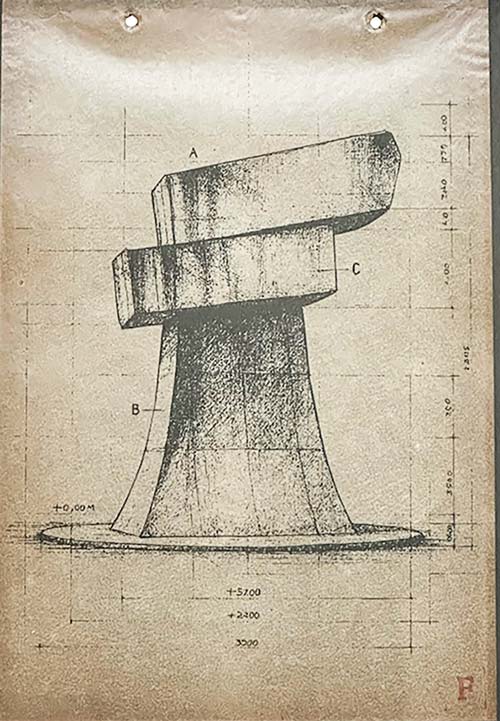

Regresó a Colombia en 1969 con un cuaderno de bocetos en el que dibujó bloques, rampas, ángulos ciegos, laberintos. En el reverso de cada página había una palabra escrita en mayúsculas que siempre se tachaba con un gran círculo, como si de ahí emergiera un agujero negro, una imposibilidad. Decía que la idea le había llegado en el tren entre Zagreb y Liubliana, cuando el vagón se detuvo frente a un campo recubierto de nieve como una sábana recién lavada en blanqueador. Había una cruz torcida a un costado de la vía y, al lado, un perro dormido en la estación. Escribió: “Hay países que siguen viviendo ahí, en la pausa entre una guerra y la siguiente”. Construyó una maqueta de madera de sesenta centímetros. Era una pieza sobria: dos bloques laterales sosteniendo un tercero, horizontal, como un peso suspendido. En su base, un espacio vacío: una plaza circular para reunirse y pensar. “La plaza de los derrotados”, puso en la base de la maqueta.

Presentó el proyecto tres veces, pero cada vez, en medio del proceso, desistía y las descartaba él mismo. Sin embargo, las dos primeras propuestas fueron rechazadas por “ambigüedad conceptual”. La tercera, en 1974, fue aprobada por el alcalde Diego de Bedout Arango, con una condición: reducir la escala. Ochenta metros era demasiado, señaló De Bedout. Se propone reducir la escultura de ochenta metros a nueve. “Para que no resulte ofensivo para la raza antioqueña”, anotó el alcalde en el margen del decreto.

La obra se inauguró el 15 de septiembre de 1975, junto a la autopista que corre paralela al río, entre el barrio San Diego y su límite con Conquistadores. Una mole de concreto gris, dos piedras que sostienen un bloque ciego mirando al sur. Mora instaló una placa de bronce con la frase prometida. Después de dos meses de una inauguración más bien silenciosa alguien arrancó la placa y por cuestiones conceptuales al artista le pareció un gesto que parecía diseñado por el destino. Dejó la estructura de concreto sin nombre.

Durante los años siguientes, el monumento quedó ahí, solitario, entre el ruido del tránsito creciente y el polvo de la ciudad que empezaba a doblar su población, los árboles crecieron a su alrededor y fueron cubriéndolo hasta casi desaparecerlo en la espesura. Desde la autopista parecía un resto industrial de otra época en la que los textiles dominaban el mercado del país. De noche, las luces de los carros lo partían en destellos amarillos, le sacaban chispas momentáneas que lo hacían relumbrar por instantes. La maleza le subía hasta el primer metro. Los habitantes de calle empezaron a acurrucarse allí, armaron sus cambuches, quemaron llantas para extraer el cobre y la estructura se fue doblando hasta caber en los bolsillos del paisaje urbano en los que casi todo se oculta.

En los informes municipales de 1980, después de un censo de las esculturas de la ciudad, aparece descrito como “estructura de concreto sin uso determinado”. Medellín crecía alrededor, sin saber que había levantado un memorial sin proponérselo. Se hizo parte del paisaje. Más de ocho metros de pura invisibilidad. La ciudad tuvo otras preocupaciones urgentes con su violencia sicarial y del narcotráfico y del tema no se habló por muchos años.

En 2015, un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia propuso restaurar la obra. Preocupados por las esculturas que se perdían en el olvido derramadas por toda la ciudad. Cuando llegaron al sitio, encontraron sobre el muro norte una pintada: “Seguimos derrotados”. No estaba firmada. Por falta de recursos suspendieron la restauración y luego de la desfinanciación de su grupo de investigación los ánimos también se disolvieron.

En enero de 2025, un dron del Departamento de Planeación captó una imagen aérea. El bloque seguía en pie, agrietado, pero intacto. En el mapa digital figura como “estructura no identificada”. El informe técnico la describe así: “Conjunto de concreto de 9.20 metros, uso desconocido, año estimado de construcción: 1975”.

En los registros municipales figura como “construcción civil”. No aparece en catálogos de arte público ni en censos patrimoniales. A veces alguien deja una vela encendida en las noches. Se ha convertido en un sitio de culto, pero casi nadie lo conoce, y quienes peregrinan en busca de alguna respuesta saben de los peligros que puede encarnar por la soledad del espacio y porque dicen que a veces se escuchan zumbidos que parecen salir del interior de la estructura.

En ocasiones, cuando se queda sin dormir, Mora recuerda Yugoslavia. Dice que allá entendió que los monumentos no están hechos para perdurar, sino para que el olvido tenga una forma. En 1968 vio una multitud en Belgrado levantar el puño frente a una mole de concreto. Nadie gritó. Nadie aplaudió. Solo se quedaron quietos, mirando. “Ahí pensé en Colombia,” dice. “Pensé que nosotros también necesitábamos un lugar para estar en silencio”.

Cincuenta años después, su bloque de concreto sigue ahí, mudo, junto a la autopista. Hay una placa de metal casi perdida en su costado norte, que dice Monumento al pueblo derrotado. Una nueva placa invoca la idea original. No estoy seguro si la puso el artista o alguien más. Alrededor de unas cuantas firmas en aerosol. Este monumento es solo una masa de piedra mirando al oriente, esperando, quizá llorar, quizá despertar, quizá mantener el silencio tan escaso en la ciudad, el tiempo que sea necesario, esperando otra derrota.