El Medellín de Carrasquilla

por JORGE IVÁN AGUDELO • Archivo Fotográfico BPP

—

Número 146 Octubre de 2025

En un periodo que va de 1914 a 1925, Tomás Carrasquilla escribe, para el periódico El Espectador, dieciséis piezas breves, habitualmente emparentadas con la crónica, que tienen a Medellín como escenario y protagonista. Estos textos, de género indefinido, composiciones entre la estampa, el artículo y el ensayo, según advierte el escritor Efrén Giraldo, fueron publicados como obra independiente en 1952, con el título Medellín, en la edición de Obras completas hecha en España. Después han aparecido otras cuatro ediciones, dos más en Obras completas, la de la Editorial Bedout de 1958 y la de la Editorial Universidad de Antioquia en 2023; y otras dos como libro independiente, una, también, de la Editorial Universidad de Antioquia, en 1995 y, la más reciente, de 2025, del Fondo Editorial de la Biblioteca Pública Piloto en coedición con la Editorial ITM.

Este recuento habla, aunque se trate de publicaciones espaciadas que atienden a diversos criterios, de un interés renovado, en perseguir, con la palabra de Carrasquilla como brújula, rincones desaparecidos o apenas reconocibles de nuestra geografía, nuestra historia y nuestras costumbres y, a la vez, dice que la tensión entre la literatura y el pasado no se ha resuelto en una síntesis cristalizada, en la letra muerta de un clásico que nadie lee.

Así pues, en un emotivo sobrevuelo, a veces acercándose para entregarnos los detalles, otras alejándose para ganar un panorama, el autor antioqueño nos regala, desde ángulos singulares, el retrato de una ciudad que, tímida y al tiempo fascinada con sus futuros posibles, despertaba a las lógicas y avatares propios del siglo XX.

Las iglesias, las quebradas, las calles, los parques, el río, las plazas, los arrabales serán objeto, más que de un inventario o de un censo descriptivo, de una indagación llamada a iluminar, en pos de un espíritu colectivo, la vida y las formas que los habitantes de la villa supieron darles, en medio del arraigo a las tradiciones y la fe en el progreso.

Con un lenguaje que en algunos momentos devela, por su preciosismo, refinamiento y musicalidad, la cercanía de Carrasquilla, considerado uno de los grandes escritores del realismo hispánico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a las poéticas del modernismo latinoamericano, se configura, lejos de la prosodia de muchos de los personajes de sus cuentos y sus novelas, en un esfuerzo principalmente descriptivo y reflexivo, un yo poético que explora, siguiendo las señas de un pequeño universo común, la idea, desde entonces y hasta ahora sometida a revisión, de una identidad cultural antioqueña.

De este modo, el apego al territorio, la higiene como indiscutida virtud, las ansias de libertad, la confianza en lo que pueden conseguir la voluntad y el trabajo, la fe en los negocios, la defensa de la propiedad privada, temas, para muchos, convertidos en valores, pasarán, con una palabra que ensaya raptos líricos, bajo el crisol del espacio urbano, los recursos naturales y la vida cotidiana de la ciudad de entonces.

A manera de contrapunto con la palabra de Carrasquilla, que se complace, con las licencias de la poesía y el ensayo, en su propia materialidad, la más reciente edición de Medellín cuenta con diez fotografías del Archivo Fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, de las que a continuación reproducimos cuatro, no movidos por el afán de ilustrar o de encontrar una paridad entre la imagen, las letras y nuestro pasado, sino más bien queriendo ampliar posibles tensiones, continuidades y quiebres con nuestro mundo.

Medellín: fragmentos de Tomás Carrasquilla

El río

No tiene leyendas como el Rin ni sacros misterios como el Ganges; genios y ondinas desdeñaron sus aguas; ningún poeta le ha dedicado una estrofa; para nada le mencionaron las tradiciones mentirosas; la horda primitiva que trasegó por sus márgenes no le consagró siquiera la más salvaje de sus admiraciones; la superstición y los agüeros del alma castellana jamás forjaron a su costa ningún espanto ni de diablos azufrosos ni de ánimas en penas.

El Aburrá es un humilde, un ignorado, un agua sin nombre. Como los buenos y sencillos, trabaja en el silencio y en la oscuridad. Y trabaja; ¡Dios lo sabe! Él riega y fertiliza los campos de esta villa que quiso darle un nombre; él la embellece y la refresca; le regala sus linfas deliciosas y el detalle virgiliano de su paisaje; él recoge, para abonar a su paso las tierras labrantías, cuanto asquea y estorba a su señora.

Río Medellín, 1922. Manuel A. Lalinde.

Las calles

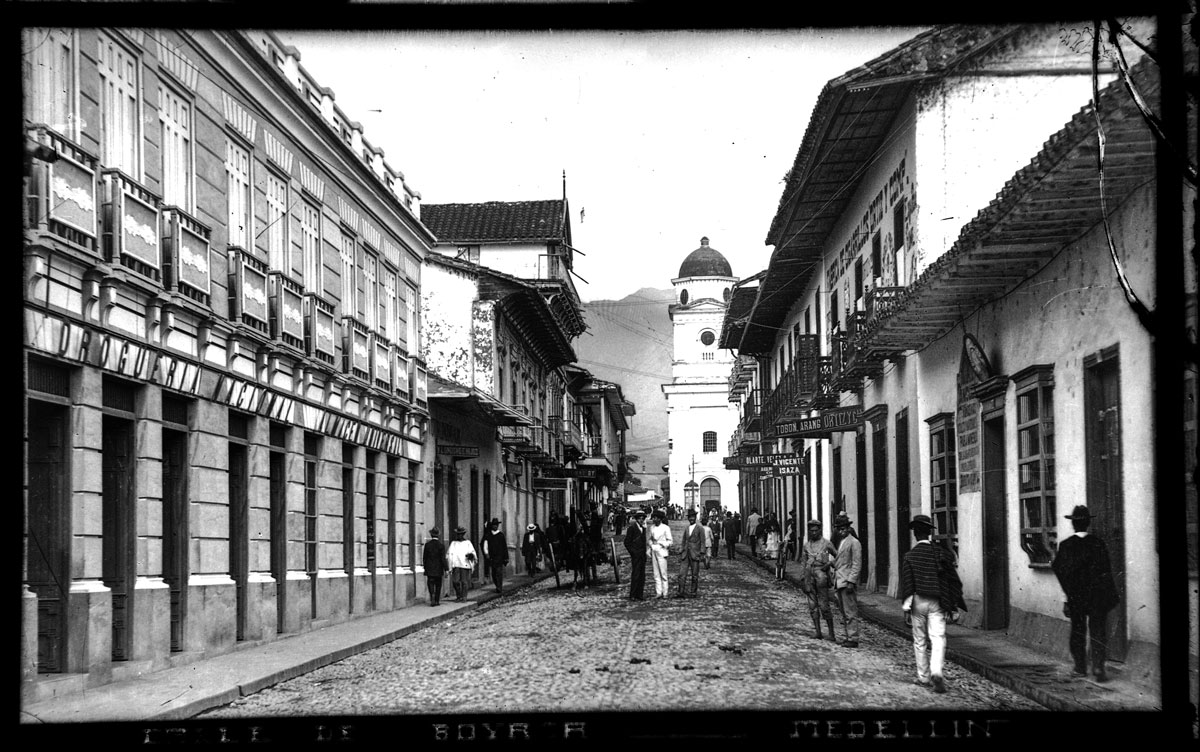

Carabobo y Ayacucho son las vías más largas de la ciudad progresista. La carrera la parte muy gentil de banda a banda; la calle arranca de la propia ribera del Aburrá y se trepa glorificada hasta las alturas de Miraflores. A medida que se alejan de las estrecheces peninsulares, se ensanchan, se dilatan, se embellecen, bien así como las colonias de España se emanciparon. Por algo tienen nombres libertadores. Ni se sabe cuántas cuadras miden; pues esto de cortes en las vías públicas es aquí como la ética: cambia según el lugar y el tiempo. Tiradas a cordel ofrecerían una perspectiva admirable; divisaríanse confundidas en un punto oscuro, allá donde la visual termina.

Bien se ve que los hijos de Pelayo, tan godos y tradicionalistas, quisieron imitar, en estas sus posesiones andinas, las calles irregulares y angostas de sus villejas castellanas. Tampoco era la época, ni menos ellos, para fundaciones por planos.

Lo que es esta ciudad, erigida por don Miguel de Aguinaga, la fueron farfullando, no a ojo de buen cubero, sino a la buena de Dios, por no decir a la diabla. Ni lo adecuado de la localidad, ni la alegría de su valle, ni la muralla azul de sus serranías fueron poderosas a que estos fundadores, amigos de monasterios y santuarios, pusiesen alguna formalidad en el trazado o en el desarrollo de su villa, ennoblecida con todo y escudo y consagrada a María, en la más hebraica de sus advocaciones.

Calle Boyacá, Medellín, 1910. Fotografía Rodríguez.

Iglesias viejas

Los templos seculares, ilustrados por el arte, por la leyenda y la historia, por los milagros y las ofrendas, por los sepulcros de santos y poderosos; por ese acervo de pormenores y eventos que el tiempo va acumulando, serán probablemente los que mejor ejerzan en el alma del soñador y del creyente el sortilegio de lo sobrenatural y lo divino.

Consagrados están esos recintos misteriosos por el oficiar edificante de prelados esclarecidos y por la elocuencia de magnos oradores. Consagrados están por las plegarias de tantas generaciones, por la purificación de tantas almas. Allí, donde se han fundido corazones predestinados en la hoguera del amor divino; donde Dios ha morado por centurias; donde por centurias ha corrido la Sangre Redentora, deberá sentirse más que en los templos recientes el pavor sacro, la crispatura mística ante la presencia del Santo de los Santos.

Iglesia de la Veracruz, 1922. Manuel A. Lalinde.

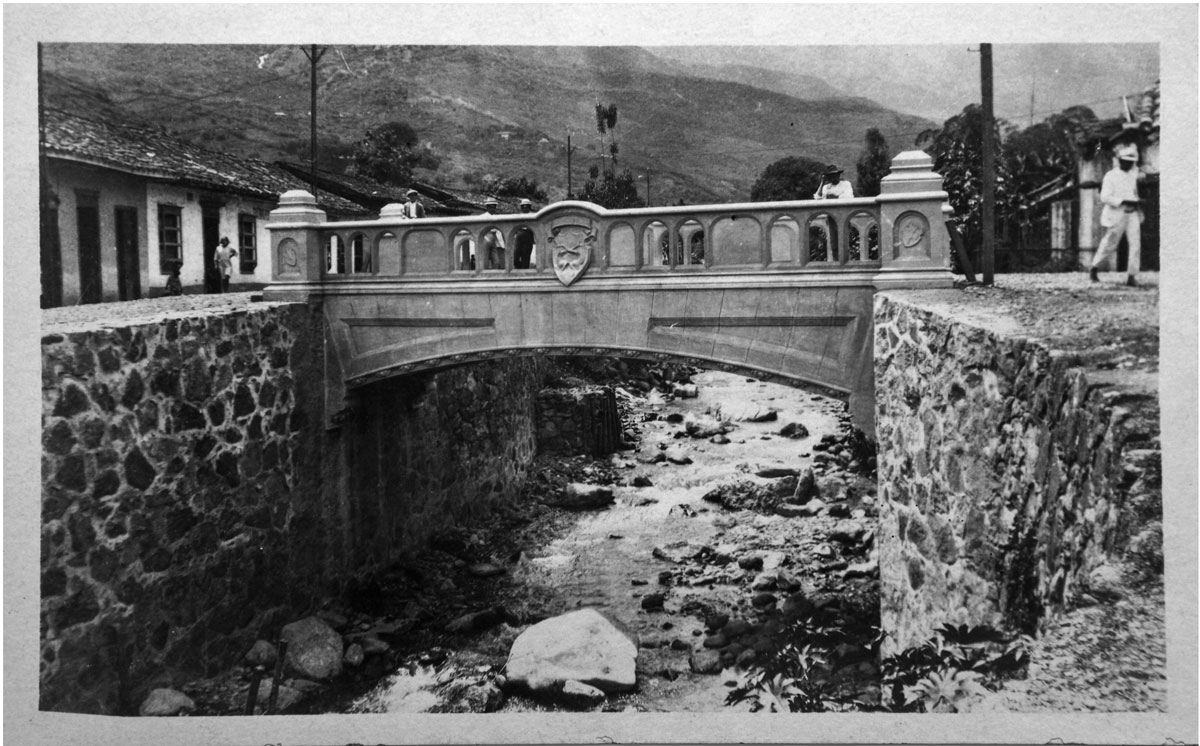

La quebrada

Sus ínfulas, más que fluviales son humanas, pues resulta que el tal riachuelo es un advenedizo de lo más metido: en los primeros tiempos de esta villa blasonada, no la atravesaba por ninguna parte; quedaba afuera, en sus ejidos del norte, y no tenía tan siquiera puentes maromeros de un solo palo. Mal podía tenerlas el muy desatentado. Esas calendas de los bosques tupidos, de los rastrojos trepadores, fueron las de sus magnos caudales. Sus crecientes arramblaban con cercos y ganados, con arboledas y con casas. Hacían época, como las catástrofes.

¡Y ver ahora! De Dios y ayuda necesita la pobre para arrastrar al río lo que no quiere nadie que se le quede adentro. Pero ¡eso sí!, lo que son puentes los tiene la reseca a qué apeteces boca: una gama de puentes, una teoría, que dicen los pintores. Los primeros de arriba son todavía medio primitivos; los del centro, sólidos y aparatosos. El último, con su esqueleto de paquidermo apocalíptico, surge de improviso, terriblemente ferroviario, allá caben las vegas idílicas y los remansos prohibidos del Aburrá urbanizado.