Etnogomelismo

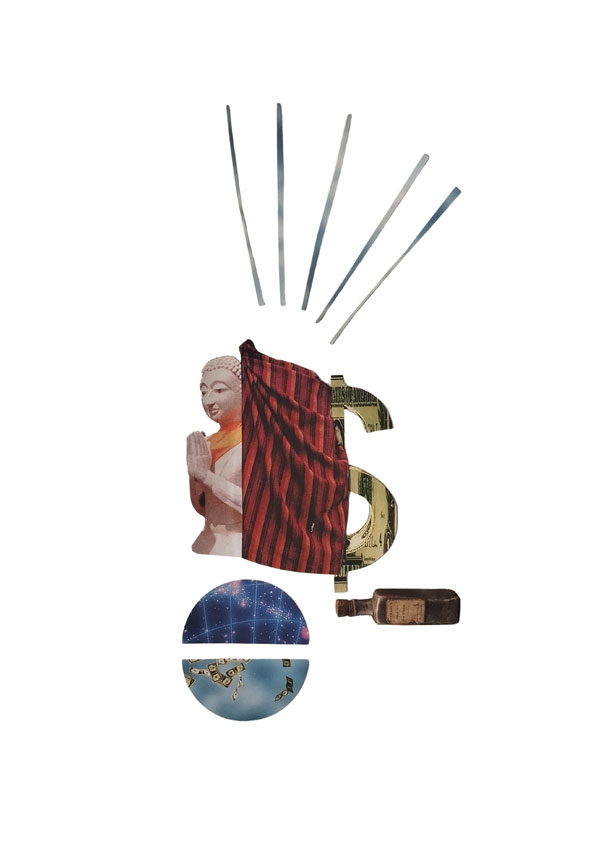

por EZEQUIEL DE URICOECHEA • Ilustración de Jenny Giraldo

—

Número 145 Agosto de 2025

Hay quienes hacen turismo espiritual y quienes se quedan a vivir en él. En algunas ciudades —de las que no diremos nombres, pero que combinan teleféricos, arquitectura suiza tropical y muchas ganas de salvar el alma a través del diseño— ha emergido una sensibilidad que se autodenomina “conectada”. Conectada con la tierra, con la sabiduría ancestral, con los pueblos originarios, con los ciclos lunares, con su útero (incluso si no lo tiene) y, sobre todo, con un sentido de autenticidad cuidadosamente curado en Instagram. Una forma de estar en el mundo con los chakras abiertos, la billetera medianamente llena y el algoritmo bien entrenado para mostrar únicamente experiencias con luz cálida y guayabas fermentadas.

El etnogomelismo no es una corriente, es una actitud. No busca apropiarse de lo étnico; lo renta. Se envuelve en ponchos de alpaca (probablemente hechos en China), practica yoga con mantras en quechua o chibcha y se alimenta de una dieta “plant-based” ancestralmente vegana —aunque ningún jaguar sepa que es un hummus de remolacha con tucupí—. Va a retiros de silencio donde no se calla nunca y toma yagé en círculos terapéuticos que inician con la lectura de un poema de Rumi y terminan con una playlist en Spotify titulada Cacao y expansión del corazón.

La tendencia es clara: ya no basta con comer saludable y decir palabras que empoderen. Ahora toca “honrar los linajes” y “perdonar a los antepasados”. Se “honra” y “perdona” todo a la vez: lo afro, lo ayurvédico, lo indígena, lo prehispánico, lo cósmico. Pero siempre con una curaduría sutil, una estética difuminada que permite que lo ancestral entre a la sala sin poner en peligro la blancura del sofá. Así es el etnogomelismo: una espiritualidad selectiva, un bufet místico en el que se puede tomar un poco de cada pueblo sin tener que cargar con los problemas de ninguno.

Este nuevo tribalismo espiritual no discrimina geografía: lo importante es que haya sahumerio. La mezcla es libre, como en una ensalada mística de quinoa intercontinental. Se toma la ceremonia de la ayahuasca, se le quita el contexto ritual, se le pone un logo minimalista, se incorporan unos cristales y se vende como “experiencia sanadora de raíz amazónica con acompañamiento psicoterapéutico integral”. En el paquete viene incluido el test de eneagrama, una manta tejida (importante para la foto) y un espacio seguro para llorar en círculo, con almohadones artesanales. Hay que creer en el “proceso”.

No se trata de apropiación, dicen, sino de admiración profunda. Pero es una admiración que suele traducirse en camisetas bordadas, aretes “artesanales” por catálogo, y ferias de bienestar donde se mezcla danza de la lluvia con consultoría estratégica. Hay chamanes certificados por cámara de comercio, terapeutas holísticos con tarjeta profesional y círculos de palabra conducidos por personas que piensan que Putumayo es el nombre de un jardín botánico o un patrón textil.

En el fondo, lo “ancestral” es apenas una textura. Un adorno espiritual para una vida que ya no se aguanta a sí misma, pero que necesita justificarse con algo más profundo que el brunch del domingo, también hay brunch ancestral, faltaría más. Hay quienes se especializan en el temazcal para ejecutivos, otros en la danza medicinal, y no falta el que hace “lecturas de energía andina” después de un curso virtual de seis horas. La titulación no es lo importante; lo que cuenta es el branding. Todo es étnico, todo es vibracional y cosmogónico, todo es una invitación al desapego…, a US$350 por sesión.

Eso sí, nunca falta la advertencia: todo se hace “con respeto”. Un respeto que, curiosamente, no se traduce en redistribución, derechos territoriales, en reconocimiento político o económico. Solo en una sensibilidad aromática. En un respeto muy rentable, que encuentra en lo indígena, lo afro, lo místico o lo simbólicamente exótico un catálogo inagotable de productos emocionales para una vida urbana que se siente vacía, pero no tanto como para dejar de monetizar su vacío.

La clave está en el blanqueamiento, no solo de piel sino de sentido. Se limpian los bordes incómodos, se omiten las luchas, se neutraliza lo político. Lo que queda es un objeto cultural sin conflicto, listo para habitar espacios de coworking o para ser tema de conversación en una cena donde todos comparten lo mismo: un deseo profundo de pertenecer a algo sin tener que renunciar a nada.

Y así, lo ancestral se convierte en la nueva decoración de interiores del alma. Un estilo de vida hecho de retazos culturales, de fragmentos de sabiduría reempaquetados con tipografía serif. La mezcla es tan libre como la culpa. Y si hay dudas, se limpia con copal. Mientras tanto, la industria de la moda nacional también hace su parte. Diseñadores iluminados lanzan colecciones “inspiradas en la memoria ancestral”, que es como decir: tomé elementos gráficos de pueblos que no visité, los reinterpreté en lino, y los vendí en una pasarela boutique con personas que parecen europeas de 1.80.

El fenómeno ha llegado tan lejos que incluso algunas instituciones —esas mismas que antes solo creían en los indicadores y el capital humano— han incorporado un nuevo tipo de liderazgo: el guía espiritual con corbata invisible y camisa ancha de algodón “virgen”. Se sienta en la sombra, pero todo lo aprueba. Define qué es correcto, qué es “coherente con el propósito” y qué actividad conecta realmente con el “ser profundo de la organización”. No tiene cargo, pero tiene palabra sagrada y una apetitosa remuneración. Y eso, en ciertos consejos directivos, pesa más que la experiencia gerencial.

El etnogomelismo avanza, como un algoritmo de bienestar que todo lo suaviza, todo lo armoniza, todo lo reduce a experiencia de usuario. Se cree rebelde, pero es profundamente conservador. Se presenta como alternativa al capitalismo, pero está perfectamente alineado con el mercado. Tiene espíritu crítico, pero solo cuando no incomoda al cliente. Porque al final del día, lo ancestral, en versión etnogomela, debe ser sobre todo útil, aséptico y compartible.

Lo curioso es que, en esta búsqueda de autenticidad, todo termina estandarizado. Las palabras, las ropas, las posturas, los aceites esenciales. Da lo mismo si se trata de una ceremonia maya o un círculo celta: siempre hay un mat de yoga, un ario tocando quena y un fotógrafo capturando el momento “de expansión”. La intención es pura, dicen, pero el resultado es una espiritualidad de catálogo, donde lo único sagrado es la foto. Así seguimos entre canciones, medicina con autotune y sahumerios con diseño escandinavo; construyendo una espiritualidad del consumo donde lo sagrado es un hashtag, lo colectivo, una app de reservas y lo étnico, un nicho de mercado con proyección de crecimiento.