No despunta el alba

—

por MIGUEL OSORIO MONTOYA

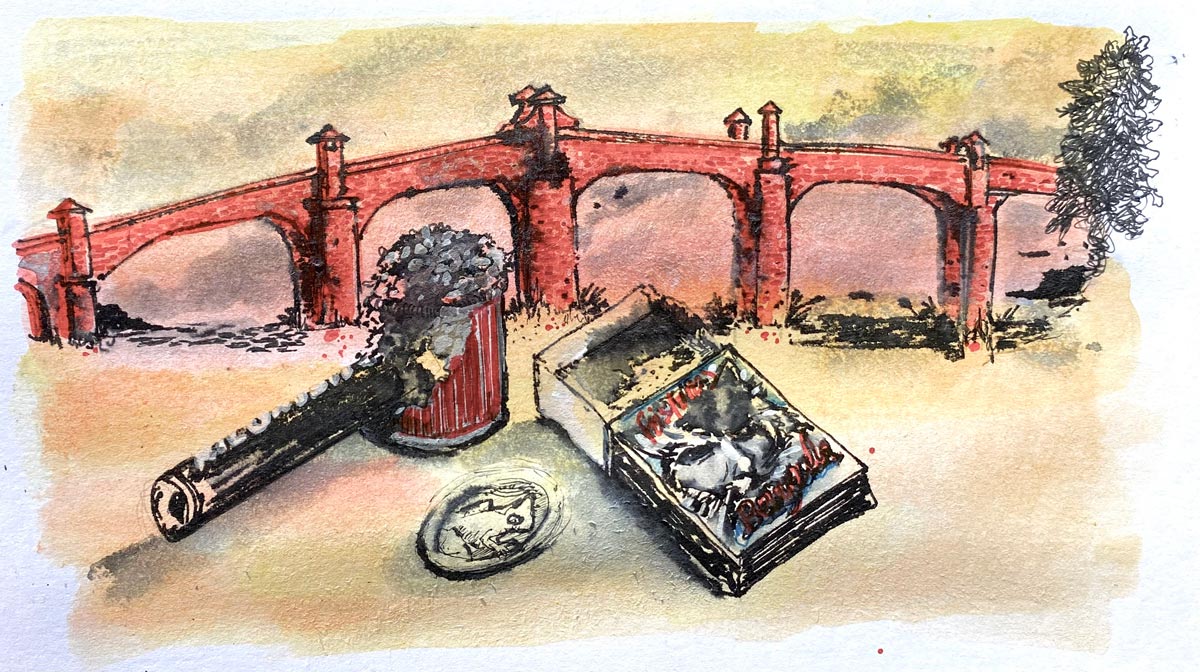

Ilustraciones de Cachorro

“La noche los reunía al mismo tiempo que a las estrellas. Se juntaban a dormir en el Portal del Señor sin más lazo común que la miseria, maldiciendo unos de otros, insultándose a regañadientes con tirria de enemigos que se buscan pleito, riñendo muchas veces a codazos y algunas con tierra y todo, revolcones en los que, tras escupirse, rabiosos, se mordían”.

Miguel Ángel Asturias

“Sentado sobre una cornisa rocosa que dominaba el valle, Perro aullaba a la luna”.

Alejo Carpentier

I

Sancho me acompaña: cojeando, trastabillando, con la lengua afuera. Yo también rengueo. Llegamos al puente de Guayaquil, una mole ruinosa de ladrillos carcomidos, y bajamos a la orilla del río empujando la maleza. El agua corre en línea recta, sin espirales, en putrefacta romería hacia el norte, más allá del valle.

Parece que ya no vienen a nuestra espalda. Se habrán detenido en algún lugar entre la Plaza de las Luces y el cruce de la autopista, o la policía los habrá detenido. Pero los vimos: venían injuriando, insultando, escupiendo odio.

Los ruidos de la ciudad no se escuchan bajo el puente. Sancho se acuesta, se enrosca, cierra los ojos. Las patas delanteras le tiemblan involuntariamente, sin detenerse nunca. Lo mismo la cabeza, que se mueve hacia los lados, nerviosa. Tiendo un trapito y lo ayudo a acostarse. La maleza está húmeda por el rocío; desde el sur, siguiendo el río, corre una brisa fría.

Echo la ceniza en la pipa, las manos trémulas, y le doy candela. Las volutas, diría el poeta, se elevan al cielo. A los ladrillos del puente se los han comido el tiempo y los bazuqueros. Me recuesto y Sancho apoya su cabeza inquieta sobre mi muslo. Lo acaricio y él me mira con esos ojos amarillos, redondos como una uchuva. Bajo el puente hay paz, el silencio es denso, apacible, y solo se escucha, como un eco, el murmullo de la ciudad dormida.

Enciendo la pipa de nuevo, mantengo el humo en la garganta y lo suelto.

Te voy a contar una historia, Sancho. Pasó hace un siglo, en este puente que hoy ves derruido. No recuerdo la fecha, porque hace mucho tiempo la leí, cuando fui a la universidad… Bueno. Aquí fusilaron a Jesús Tamayo, un minero de Remedios, como mi papá. Tamayo envenenó a su esposa con estricnina y ella, antes de doblarse sobre sí, rugiendo con las tripas, lo delató en público: “Ahora sí te podés casar con esa otra allá en Remedios”, dijo, y se desplomó.

La mujer se llamaba María Josefa Echavarría o Echeverri. Era enjuta, pobre, morena; trabajaba en oficios propios de su ralea, en casas de familias bien acomodadas. Limpiaba, barría, cuidaba a los niños. Los domingos, esta parte sí la agrego yo, iba con los patronos a los baños públicos a cuidar de los niños mientras los señores tomaban aguardiente y comían empanadas.

No recuerdo cómo se conoció con Tamayo, no sé si la historia lo precisa, pero ella, como todas las de su clase, añoraba un matrimonio con un comerciante o un minero, un hombre que mejorara su condición. Se casaron por allá a finales del siglo XIX, antes de que la guerra de los Mil Días asolara los campos. Al principio, Tamayo, un hombre robusto, de bigotes engomados, se portó como un gentleman: sobrio, comedido, se deshacía en halagos y zalamerías.

Dice la historia, Sancho, que Tamayo se fue para Remedios, un pueblo minero, muy católico. De allá era mi papá. No hay detalles de qué pasó durante ese viaje, pero cuando volvió era un hombre sombrío, parco, borracho. Tornó las caricias por golpes y las lisonjas por insultos; Josefina Echavarría o Echeverri continuó abnegada, trabajando en casa de una familia muy respetada. Cuentan que nunca la vieron llorar por el cambio fatal del marido, ni la escucharon lamentarse.

Sancho, como intranquilo por la historia, gruñe y abre los ojos amarillos. El río ha aumentado de caudal: brama como Sancho, arrastrando palos, botellas, un colchón, un mueble, una nevera. No, el río no tiene tanta fuerza. Vierto otro tanto de ceniza sobre la pipa, le doy candela. Las volutas, en curvas insinuantes, lascivas, desaparecen. Alguien camina por el puente. Desde abajo escuchamos que se detiene y rasca los muros, como lo hemos hecho nosotros.

En la época de Tamayo, Sancho, el río no estaba encauzado, sino que corría libre, ancho en el invierno y fino en el verano. La ciudad estaba dividida en dos bandas, oriente y occidente. La quebrada Santa Elena, sobre la que hemos pasado arrastrando los pies, corría sin techo hasta juntarse con el río, cayendo desde las montañas del oriente; justo al frente desemboca La Iguaná, que baja dando tumbos y saltos, formando una espuma briosa, como de perro rabioso, desde Boquerón, que se eleva en el occidente.

Acaricio a Sancho y escucho que su estómago, como el río, ruge. Dejo la pipa a un lado, vierto el ripio quemado sobre la hierba húmeda y lo abrazo. Temblamos juntos mientras los carros pasan por la autopista. No vienen los que nos perseguían.

Escucha esto, Sancho: volvió Tamayo de Remedios con intenciones de reanudar su vida marital. Volvieron sus zalamerías y sus halagos, sus caricias y sus detalles, pero Josefa desconfió de sus intenciones. Una tarde, como ella se negara a salir con él, llamó Tamayo a la policía y un agente ordenó que la mujer acompañara a su esposo. La pareja tomó la calle del Ciprés y se detuvo en la tienda de un señor Idárraga o Ibarra; el hombre pidió una botella de vino destapada, dio un sorbo largo para despistar, y estiró el trago hacia ella, que de nuevo se negó. Montado en cólera, como dicen los retóricos, le dijo a su mujer que, si no bebía, moriría en la punta de un cuchillo.

Ella bebió sospechando lo peor. Su marido había vertido estricnina en la botella de vino. No tardó mucho la mujer en doblarse de dolor, con las vísceras en fuego. Él la miró con odio, los ojos brillantes, el labio superior replegado; entonces le dijo que no llegaría caminando hasta el Bermejal. Y no lo dijo en balde, Sancho, porque encorvada, casi arrastrándose, llegó a la casa de un doctor Restrepo o Ramírez, quien determinó que la mujer moría a causa de un envenenamiento. Cuentan que antes de derrumbarse, antes de hacerse ceniza y desvanecerse, dijo algo así: me mataste para irte con Nepomucena (o Fermina), pero queliace, en el cielo nos vemos.

¿Por qué te cuento esto, Sancho? Porque a Tamayo lo fusilaron encima de este puente, durante una tarde gris y lluviosa, parecida a esta noche. Cuentan que el reo llegó tranquilo, arrastrando los pies, la cabeza gacha, una mirada de tristeza insondable. Con presencia del alcalde se celebró la misa y se invitó al sentenciado a comulgar; luego tomó el desayuno y se vistió con la ropa dispuesta para la ocasión: un pantalón negro, una gorra y una chaqueta del mismo color, presagio infausto de su destino.

Estoy aterido, me duelen los dedos. Nadie habla del frío de esta ciudad primaveral. Será mejor fumar un poco, encender la pipa, dejarse calentar por el humo. Estate quieto, Sancho, para que las convulsiones no se repitan. Ya terminaré la historia.

Saco del pantalón el frasco de jarabe, le agarro la trompa a Sancho y le hago tomar el líquido espeso, amargo, que mancha de rosa sus bigotes. Refunfuña, estornuda, muestra los dientes, pero traga. Yo enciendo otro cigarrillo y dejo que se queme, lento, para echar las cenizas en la pipa. Aspiro, retengo el humo en la boca, lo suelto y toso.

Me tiemblan los pies, me sudan las manos. El río sigue arrastrando palos, botellas, neveras: una casa campesina se despeña dando tumbos, chocando con las orillas. No, el río no tiene tanta fuerza. Cierto, ¿Sancho? Bocarriba, detallo los ladrillos del puente, roñosos, lijados. Se los han fumado como se fumaron la catedral de Villanueva, adobe por adobe, pero eso ya lo dijo un escritor genial, y poco hay por agregar. Desde el río ya no se ven las montañas como antes: vemos fragmentos entre los edificios. Una, dos, cien, doscientas, mil, dos mil casas, un millón de casas desordenadas, encima la una de la otra, sobre la montaña inerme que ofreció sus suelos a los campesinos, a los desplazados y a los truhanes.

Sancho, me duele la cabeza: ríos como el Medellín palpitan en mis sienes. No te preocupes, es el efecto de esta porquería. El humo entra en los pulmones, pesado, y sube al cerebro, se enquista allí por un tiempo corto; no siento hambre, sino una euforia que se transforma en ansiedad, en un desenfrenado latir del corazón; los dedos inquietos, las rodillas flojas, como desencajadas. ¿Y por qué sigo fumando esta mezcla horrible de colilla de cigarro, ladrillo, acetona y no sé cuántas inmundicias más? Porque no me queda de otra, porque en el humo oscilante se van los recuerdos, el dolor, que suben al cielo, mientras yo me quedo acá tendido, como ahora, menos grávido, hasta que vuelve la ansiedad y el trepidar del cuerpo.

II

La mamá: la mamá de los gatos. Es un hombre, una mujer, qué sé yo. Se paró de un salto y regó por el suelo las cajetillas de fósforos y las monedas. Entonces comenzó nuestra huida por calles intestinales, entre parques fantasmales y ruinosos, esquivando paredes corroídas y desconchadas por nuestros orines.

Sucedió esto hace unas horas… No te muevas mucho, Sancho, que cuando te agitas te dan esos ataques horribles. Quédate quieto, que la noche es fría: el caudal del río ha disminuido y ya no arrastra palos, no ruge. El ruido de la autopista se ha disipado y parece que nadie camina por el puente. Quieto, Sancho, quieto, que la noche va a terminar.

La mamá de los gatos estaba sobre una banca, las piernas cruzadas, sosteniendo un cigarro en la mano derecha. Al fondo, la catedral de infinitos ladrillos que proyecta su sombra sobre el parque, sobre las palomas, las ceibas y el libertador en su caballo. Nos sonrió al vernos y acarició la cabeza siempre trémula de Sancho. El cigarrillo se deshacía lento, prisionero en sus dedos largos coronados por uñas acrílicas, mientras echábamos la ceniza en la pipa, sobre el polvo amarillento. Frente al Lido, bajo la sombra de la enorme catedral, nos sentamos en el suelo y comenzamos la partida.

—Cuéntate una historia, poeta —dijo la mamá de los gatos.

Cada tanto nos encontrábamos en el Parque Bolívar, en Niquitao, en Cúcuta, en La Paz, y yo la (¿o lo?) entretenía con historias de asesinatos de la Medellín colonial o republicana: un presbítero asesino, una familia entera ajusticiada en una finca de Aguacatal, una ascensorista desaparecida y luego descuartizada. La mamá de los gatos reía con gusto, el cuerpo hacia atrás, las piernas distendidas, y decía que aquello no era posible, que tal vez podía pasar hoy, pero no hace cien años.

Esas historias te las contaré en su momento, Sancho, pero ahora quédate quieto; esperemos el amanecer.

La mamá de los gatos tenía más historias por contar que yo, pero las callaba porque las suyas eran ciertas, con peligros inminentes y estaban repletas de puñaladas, coágulos de sangre, orgías y calabozos. Las mías, en cambio, se remontaban a tiempos pretéritos.

Comenzamos a jugar en silencio, lanzando una y otra vez la cajetilla de fósforos y las monedas. Encendimos la pipa, fumamos mientras caía la tarde. Bajo los dinteles de la catedral, que siempre tiene las puertas cerradas, se acomodaron los durmientes andrajosos, de rostros curtidos como nosotros; el cura salió por el lateral, igual que todas las tardes, con la mirada fija en el suelo para no reconocer el círculo infernal que, seguro, se le colaba por la nariz.

Con el humo en la cabeza le conté varias historias a la mamá de los gatos. Hombres sin oficio ni beneficio, podíamos darnos el lujo de tendernos en el suelo mugriento y echar un cuento tras otro, mientras la gente pasaba rauda de camino a Junín. Sancho dormía sobre el trapo que le cargo, la cabecita dando tumbos contra el pavimento, las manos contraídas y crispadas.

Estate quieto, que ya va a amanecer. Otro techo buscaremos.

Entonces llegaron los tres hombres. Eran siempre ellos tres, los de la vuelta que habían implantado el orden desde que sacaron a los anteriores de la vuelta; solían ir y venir por el parque contando billetes, mascando chicle, escupiendo…

Ya había oscurecido cuando aparecieron; en las puertas de la catedral, recubiertas con aluminio para evitar daños sobre la madera, temblaban las sombras de los desarrapados que encendían una pipa.

La mamá de los gatos se paró de un salto y regó por el suelo las cajetillas de fósforos y las monedas. Quedó de cara a los tres hombres que la miraban con un odio como anclado en un pasado de galeones, sotanas y jubones.

—Ya les dijimos: ¡no más maricones en el parque!

El que habló, gordo y achatado, escupió y torció la boca; se mandó la mano a la entrepierna y encaró a la mamá de los gatos, que estaba ya en frente suyo, de pie.

—Ay, mis amores —dijo la mamá de los gatos—, yo ya estaba acá antes de que ustedes nacieran.

Sancho se despertó y abrió los ojos amarillos que brillaron como una veta de oro en el fondo del socavón. Yo me quedé quieto, de cuclillas, sosteniendo la pipa.

—Ya le advertimos —dijo el segundo—. ¡Los maricones a Barbacoas, el parque lo manejamos nosotros!

Con el grito, los que dormitaban en los dinteles se levantaron temblorosos, confusos, legañosos.

—A Barbacoas voy a dormir, lo demás lo hago en el parque.

Silencio, Sancho. Alguien camina sobre el puente. Apago el cigarro que se deshace en cenizas. No deben ser ellos, ha de ser Tamayo el que vaga por ahí con el sombrero en la mano y el esternón partido. No te preocupes, no hace daño; mañana te contaré historias de fantasmas, por ahora duerme tranquilo, que el alba nos espera.

Entonces un silencio se cernió sobre el parque. La mamá de los gatos, fiera, dio un paso adelante, las uñas afiladas, las manos empuñadas.

Pero el primero en golpear fue el gordo chato, que derribó a la mamá de los gatos de un puño seco; los demás, que hasta entonces habían permanecido al margen, se abalanzaron sobre ella (¿o él?) y comenzaron a patearle las costillas. En el suelo, la mamá de los gatos chillaba, maullaba, hasta que comenzó a escupir sangre en espesos goterones que brillaban bajo los reflectores de la catedral. Los que estaban bajo los dinteles miraban la escena sin intervenir, estáticos bajo la sombra de las enormes puertas de madera.

No hubo ley divina o mundana que detuviera a los tres hombres en su frenesí de odio; las bocas fruncidas, los dientes castañeando, los estúpidos labios belfos, hasta que Sancho se estremeció y tembló, primero suavemente, después con violencia, y de su boca brotó la espuma amarilla, rabiosa, que dio contra el pavimento, cerca de las gotas de sangre de la mamá de los gatos.

Esos ataques horribles, Sancho, en los que el tiempo se detiene y tu cuerpo estremecido choca con el mundo al compás de golpes secos, rotundos, y tus ojos áureos se tornan en vulgares piedras blancas… Ya barrunto el alba, Sancho. El río corre apacible.

Solo el ataque de Sancho detuvo la ignominia. Los tres hombres permanecieron unos segundos en silencio, y entonces aproveché para sostener la cabeza errática que daba tumbos. Fue un ataque horrible, Sancho, de una violencia inusitada; la saliva se amontonó pronto sobre el suelo, espumosa como el agua de este río en podredumbre. La mamá de los gatos quedó bocabajo, la mejilla izquierda contra el suelo mugroso: respiraba con estertores roncos, guturales, que descorazonaban.

Los tres hombres comenzaron a reír, los labios belfos y las caras inclinadas hacia atrás. Tenían las mejillas porosas, las narices torcidas, las cejas monstruosas.

Fue entonces, Sancho, cuando las palabras, arrastradas por el humo y el desamparo, acudieron a mi boca; salieron de las brumas del olvido. Palabras creadoras, leídas hace décadas, que brotaron de mis venas y mi sangre:

—¡Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre!

Y la podredumbre somos nosotros, Sancho, que deambulamos en la larga noche, que hacemos del cemento nuestro lecho, que pisamos los jardines y marchitamos las flores, que tornamos en hedor el perfume de la primavera…

El tiempo se detuvo, Sancho, y tu convulsión se fue apaciguando, tus uñas dejaron de rascar inútilmente el pavimento, tu cabeza cesó de golpear contra el mundo.

—¡Luzbel de piedralumbre! ¡Alumbra, alumbra, sobre la podredumbre!

Los ojos blancos recobraron el áureo resplandor, los colmillos se hicieron fieros: la dentellada fue a dar justo sobre el más bravo, el gordo chato que había escupido sobre el suelo y sobre la mamá de los gatos. El ataque fue tan de improviso que los otros dos se quedaron quietos, los ojos escurridos de terror, las bocas angulosas. La mamá de los gatos se movió, tosió con un tono hondo, húmedo, y escupió un negro goterón sobre el pavimento. Luego levantó la cabeza: los ojos grotescamente inflamados, empequeñecidos bajo los gruesos pliegues de carne amoratada.

Cuando tu mandíbula se cansó, Sancho, el gordo sangraba, y los otros dos, desprovistos de su arrogancia, intentaban destrabar tu mordida furiosa, enquistada en la piel lívida. Una vez lograron la apertura de la boca, que cedió y dejó los colmillos rojizos al descubierto, comenzó la huida; detrás nuestro el torrente de improperios, de atrocidades que nos persiguieron por las calles colmadas de hombres extraviados, encorvados, de pesadas jorobas, hombres que en la noche anidan en las bancas o entre los jardines, esperando, como nosotros, un amanecer que no despunta jamás.

Y en el parque, bajo la luz amarilla de los postes, quedó en silencio la mamá de los gatos, tendida en soledad, derrotada, a la espera de que las grandes puertas al fin se abrieran.

III

Queda poco polvo en la pipa. No importa, en la mañana saldremos en busca de otro techo, iremos al Bronx o a Lovaina, sobreviviremos.

Antes de que amanezca, Sancho, terminaré la historia de Tamayo, ¿recuerdas? Sigue durmiendo, ten un poco de paciencia. Luego de matar a María Josefa, el hombre fue acusado y juzgado. Su mujer, retorcida de dolor, alcanzó a contar la historia de la botella de vino y el subterfugio de su esposo, que hacía tiempo tenía una querida en Remedios, no precisamente una marquesa.

Fue un periodista el que recogió la historia. El cronista fue a la cárcel a entrevistarse con el asesino, pero no le dirigió la palabra; se sintió intimidado por ese hombre ceñudo, de mirada triste, que apaciblemente, dentro de un recogimiento monacal, pedía confesar su alma.

Este puente vio morir a Tamayo, Sancho. El río entonces corría en amplios meandros, y las montañas, ahora invadidas, eran montes yermos.

Cuentan que Tamayo caminó tomado del brazo por un coronel, desde la calle de la Amargura hasta el puente, y que en el trayecto alguien le dio un trago de aguardiente que empinó sin fruncir el ceño. Doblaron los tambores, repercutieron los pasos sobre el suelo, volaron las aves espantadas. Tamayo estaba condenado a ser el primer ejecutado del siglo y el último en morir sobre el cadalso.

Escucha, Sancho: la gendarmería abrió fuego contra Tamayo, que estuvo quieto, impasible, con los ojos vendados, ciego ante las catorce bayonetas que tronaron en la tarde de domingo. Cuenta el cronista que el cuerpo del fusilado cayó desastillado, doblado, con el esternón partido. Una modesta concurrencia, casi todas mujeres vestidas de negro, se disipó prontamente para volver a sus quehaceres domésticos, y la noche fría, repetitiva, envolvió al valle.

Mucha agua —¡y muchos muertos!— ha corrido bajo el puente desde entonces, literalmente. Estoy aterido, el alba no se asoma. Un poco más de candela, de calor en la piel. Voluptuoso, ondulante, el humo se eleva y se pierde en la oscuridad.

Mañana te contaré una historia más alegre, una que sea menos diciente sobre esta ciudad. ¡Qué esperanza la nuestra, Sancho, con este eterno peregrinar, con este largo transitar que no se detiene y se repite siempre igual!

De nuevo, alguien camina sobre el puente. Es Tamayo, Sancho, el que se pasea con el esternón partido, el sombrero ahuecado en la mano, los labios exangües. Lo veo. Decía mi papá, cuando íbamos a Remedios y nos asomábamos a los socavones, que hay que temer a los vivos y no a los muertos. Nada puede hacernos Tamayo.

Ya columbro el alba; sí, sí, sobre el oriente despunta el nuevo día. Mañana te contaré otra historia, Sancho, sobre un presbítero que, en un ataque de cólera porque le negaron una limosna, atacó a un fiel a cuchilladas hasta que resbaló con la sangre. No, no, ahora recuerdo que te prometí algo menos alegórico a esta ciudad. Déjame pensarlo…

Y justo antes del nuevo día, de que las montañas salgan de su brumoso escondite, comienzan el temblor, los golpes secos, estridentes, furiosos contra el mundo.

—¡Alumbra, alumbra!

Nada…, el áureo resplandor tornado en dos piedras blancas.