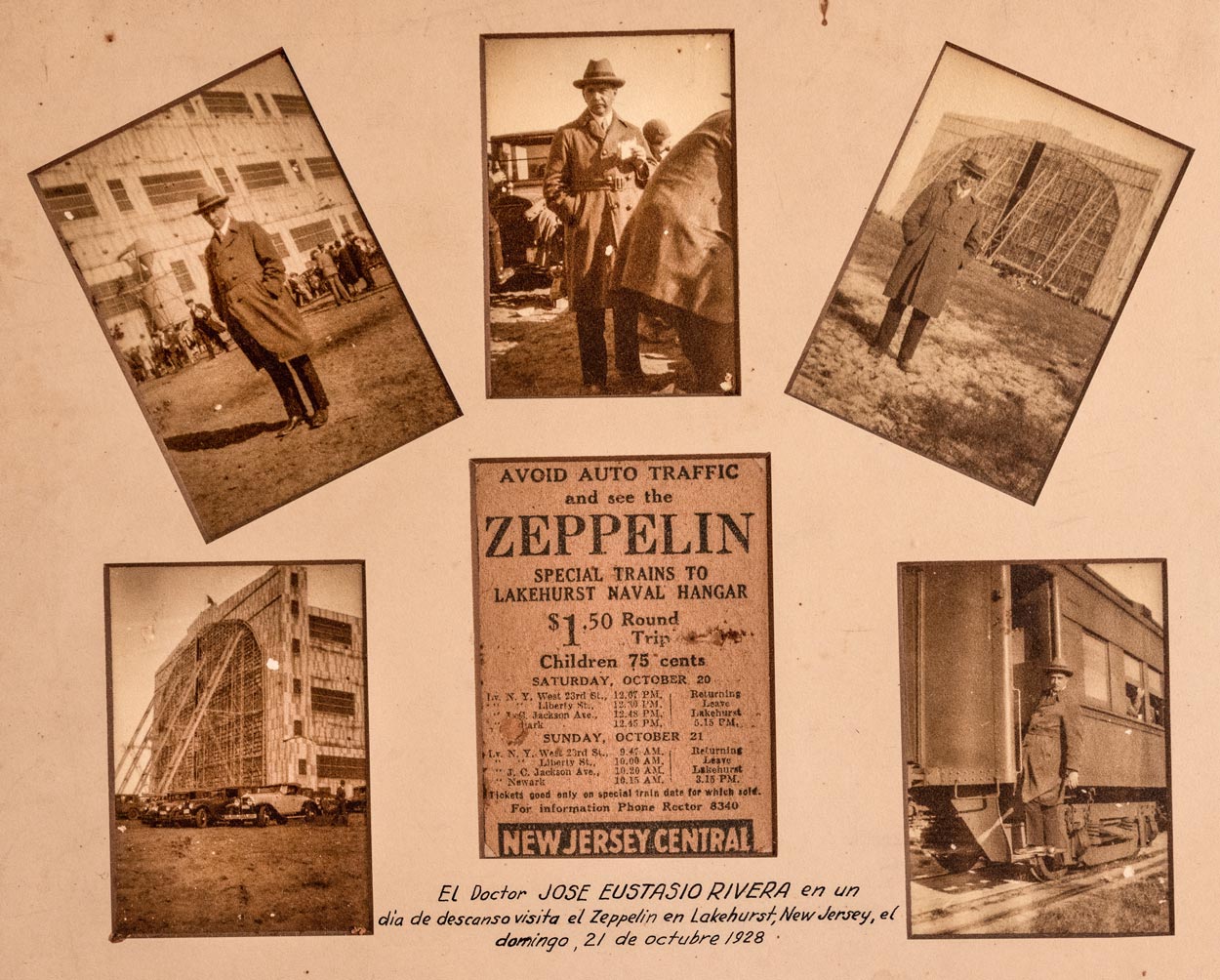

José Eustasio Rivera visitando el zepelín Graf. Archivo José Eustasio Rivera de la Universidad de Caldas. Las anotaciones y composición fueron hechas por José A. Velasco.

Morirse al vuelo, o el último viaje de José Eustasio Rivera

—

por NICOLÁS DUQUE-BUITRAGO

Fotografías del archivo José Eustasio Rivera de la Universidad de Caldas

Durante la segunda década del siglo XX se desató lo que podría llamarse la carrera entre el agua y el aire por los medios de transporte. Los barcos de línea que cruzaban el Atlántico en cuarenta días a mediados del siglo XIX habían reducido a finales de esa centuria el tiempo del trayecto a diez días, y alcanzarían a mediados del XX, en los mejores casos, cuatro días de viaje. Se sabe que estos navíos que podían llegar a transportar entre 1500 y 2500 pasajeros jugaron un rol central en la migración de distintas comunidades europeas hacia América.

Algunos creen que el transporte marítimo comenzó a perder aquella carrera el día 15 de octubre de 1928, cuando el zepelín Graf aterrizó en Lakehurst, Nueva Jersey, con una tripulación de cuarenta pasajeros, bajo el mando del capitán alemán Hugo Eckener, luego de 111 horas y 44 minutos de vuelo (4,6 días). Con ese viaje Eckener llegaba, por segunda vez, a la ciudad estadounidense y en un tiempo que todavía le tomaría años de trabajo tecnológico a los barcos.

La hazaña de este piloto, y su equipo, ayudó a la consolidación de un ritual entre quienes impulsaban la naciente aviación: fijar el día y la hora exacta de la partida para demostrar la potencia tecnológica (lucha contra el clima, dominio de la máquina, tiempo de combustible) y las ventajas en velocidad frente al transporte marítimo.

Entre los presentes y curiosos que se acercaron a ver el zepelín Graf luego de su aterrizaje en Nueva Jersey, en el otoño de 1928, se encontraba el poeta y novelista colombiano José Eustasio Rivera (1888-1928), quien fue al hangar de Lakehurst con su amigo José A. Velasco el domingo 21 de octubre. Tomaron un tren que valía 1,50 dólares ida y regreso entre Nueva York y Nueva Jersey, partieron alrededor de las diez de la mañana y regresaron el mismo día a las 3:15 p. m. Es probable que también hubieran participado días antes, el 16, en el recibimiento que la ciudad hizo a los héroes. Volar había pasado de ser un acto poético a una hazaña. En la Quinta Avenida hubo lluvia de serpentinas, pañuelos blancos, aplausos, globos y una cena.

El poeta Rivera, aficionado al vuelo, debía estar emocionado viendo al gigante plateado atravesar el horizonte. A lo mejor, con su excelente memoria, repitió estos versos:

¡Todo lo vi! Y entonces el pensamiento mío

estrecha halló la atmósfera y el ámbito sombrío.

Mas en el propio instante que mi rebelde anhelo

Soñó violar los soles silentes de otro mundo,

desde la pampa intérmina vino un viento iracundo

y elevó, con gran ruido, mis dos alas al cielo

(Tierra de promisión, Tercera parte, I)

Zepelín Graf sobrevolando la ciudad de Nueva York en 1928.

Era una época de cambios. También en el lenguaje, porque el verbo “violar” (que hoy nos irrita encontrar en esa segunda estrofa) era sinónimo de conquistar, y “la Violencia”, que aparece en el famoso comienzo de La Vorágine, y que es hoy un símbolo de lo que en Colombia llamamos “La Violencia”, fue traducida al inglés por Earle K. James como “Impetuosness”. También debió haber parecido impetuoso el piloto Charles Lindbergh quien, en mayo de 1927, se había arriesgado a cruzar el Atlántico hasta llegar a Francia, sin copiloto, sin radio y con un solo motor; con la única guía de sus mapas y una brújula; en un viaje que duró 33 horas y 32 minutos. Su nave se llamaba The spirit of Saint Louis y con la hazaña el aviador ganó los veinticinco mil dólares que ofrecía el hotelero Raymon Orteg, desde el año 1919, a quien lograra hacer un vuelo directo Nueva York-París.

Rivera también era un viajero impetuoso. Sin embargo, nunca llegó a los aires y fue, más bien, viajero de a pie, de caballos, de trenes, curiaras y barcos. Hombre móvil e inquieto (como picureado —por favor leer La Vorágine para sentir lo que significa esta palabra; algunos dicen que es fugarse, volarse, escaparse—), había llegado a vivir a Nueva York el 24 de abril de 1928, luego de navegar por el Caribe, saliendo del puerto de Barranquilla, y tras cumplir con una misión diplomática en el II Congreso Internacional de Inmigración y Emigración que tuvo lugar en La Habana a partir del 31 de marzo de 1928. El mes que transcurrió en dicha isla se considera el período más oscuro de la biografía del escritor (no se sabe nada) y, al decir del gran Ángel Flores, es “la gran lacuna” en la vida de Rivera.

Luego encontraremos a Rivera instalado en el hotel Le Marquis en Nueva York, a finales de abril de 1928. Estaba determinado a realizar en esa ciudad caribe y anglosajona, a contrarreloj, tres objetivos: fundar una editorial, traducir su novela al inglés y llevar La Vorágine al cine. En algún momento llegó a considerar (confiado de su inteligencia) que aprendería rápidamente el inglés para poder imprimirle a la traducción sus giros preferidos. Puso un aviso en el Times en el que proponía un intercambio lingüístico español-inglés. Lo respondió una chica de quien casi lo único que recuerdan los testimonios es que tenía carro propio. Habría entonces que imaginarse a Rivera de copiloto, con su boca prestada y su acento asordinado de nuevo parlante del inglés.

A pesar de la comodidad de Le Marquis, Rivera no parecía ser el tipo de escritor que quiere hacer su obra en la habitación de un hotel, y encontró un apartamento con la ayuda del señor José A. Velasco, un colombiano residente en la ciudad, a quien había conocido a través del también colombiano Antonio Martínez Delgado. En su apartamento-oficina ubicado en el número 114 West de la calle 73 en el borough de Manhattan, el escritor trabajó incansablemente, pues tras cuatro meses de haberse mudado estaba imprimiendo la quinta edición corregida y con mapas en una editorial a la que llamó Andes, con el nombre latino de nuestra enorme cordillera. También tenía en su escritorio una versión de la traducción de The Vortex, que hacía su amigo el periodista cultural Earle K. James, luego de no lograr un acuerdo con el famoso traductor Ángel Flores, el mismo que introdujo a Kafka en Estados Unidos y que, viajando siempre entre el español y el inglés (aunque hablaba diez idiomas), tradujo parte de la obra de T. S. Eliot, de García Lorca y de Gómez de la Serna, e intentaría luego hacer una biografía de Rivera. Sin embargo, de la película no había prácticamente nada, y pocos parecían entender cómo quería hacerla.

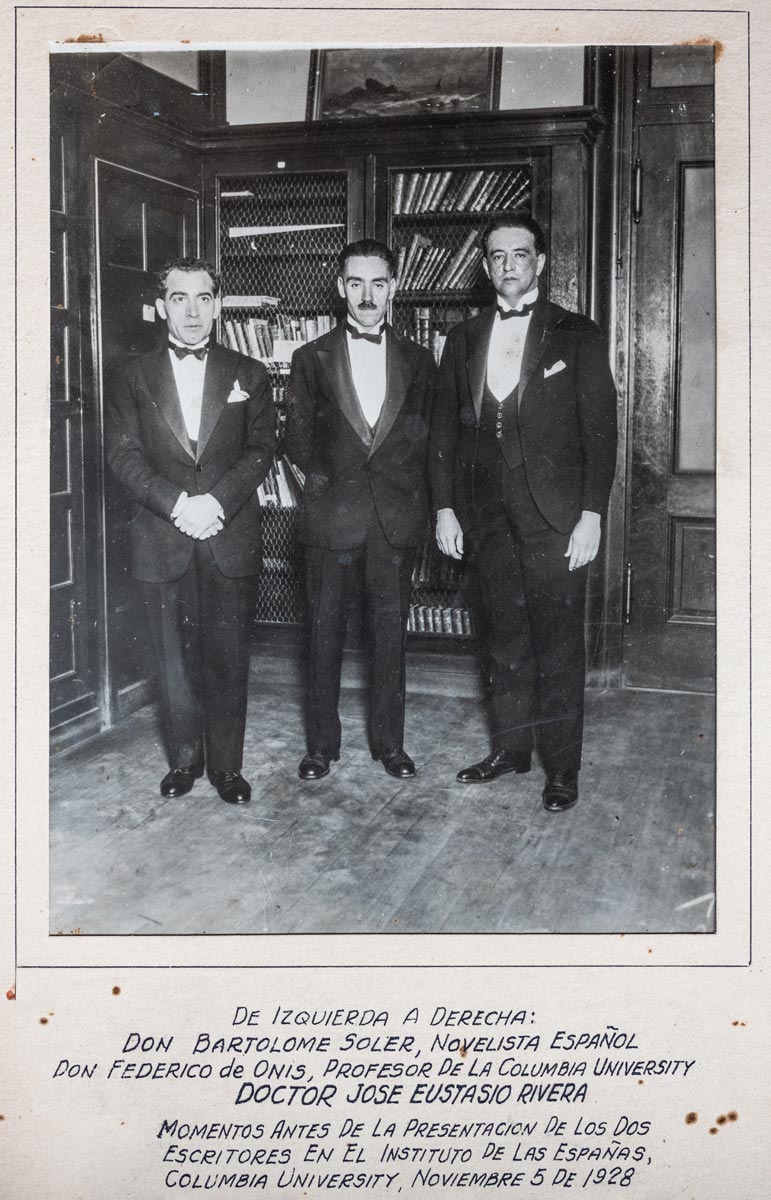

Puede decirse que el 29 de octubre marca el inicio de sus últimos días, atravesados por dos acontecimientos. El primero, un encuentro organizado en la Fiesta de las Españas en el Philosophy Hall de la Universidad de Columbia, por Federico de Onís. Esa noche Rivera compartió el homenaje con el escritor catalán Bartolomé Soler. Pronunció un discurso que puede considerarse el manifiesto de la Editorial Andes, que se presenta esa noche como un canal que revelará “el gran mérito de muchos escritores de mi país, en la poesía, en la prosa, en el teatro, en la crítica, en el periodismo, casi desconocidos en el exterior por falta de intercambio mental”.

El segundo acontecimiento es un proyecto de aviación. Inspirados por la hazaña de Lindbergh, animados por el aviador fomequeño Benjamín Méndez Rey y atravesados todavía por el efecto cetáceo del vuelo del zepelín Graf, el periódico Mundo al día lideró, junto con Méndez Rey, una colecta de fondos en Colombia y en Estados Unidos para comprar un hidroavión Curtiss Falcon y hacer, por primera vez, un vuelo Nueva York-Colombia. Rivera estaba emocionado y participó activamente en el proyecto, que también le hizo acelerar la impresión de la quinta edición de su novela que hacía Frank Mayans. Se imaginó a La Vorágine en los aires, volando por sobre la América, sus mares y sus ríos, y aterrizando en Colombia. Finalmente logró embarcar dos ejemplares con Méndez quien partió el 23 de noviembre de 1928 con uno para el presidente de la República y otro para la Biblioteca Nacional de Colombia.

Si Rivera no hubiera muerto el 1 de diciembre siguiente, seguramente los periódicos habrían comentado que La Vorágine era la primera novela que llegaba volando a Colombia. Pero ese 23 de noviembre marcaría su última semana. Se sentía mal y llegó enfermo a la despedida del aviador como lo cuenta su biógrafo Eduardo Neale-Silva en Horizonte humano: vida de José Eustasio Rivera. A lo mejor pensaba, siguiendo el espíritu de competencia interoceánica que se instalaba en medio de todas las cosas, que su malestar era una pequeña tormenta en el camino. Debía sentirse orgulloso de ver su novela alzar vuelo y de haber despedido a Méndez con un discurso aéreo en el que le recordaba que aquello simbolizaba para él “aquel hondo anhelo de hazaña que late en el pecho de cada hombre, la aspiración a lo extraordinario, el ansia de señalar con una proeza memorable la trayectoria de nuestra vida efímera”.

José Eustasio Rivera en homenaje organizado por Federico de Onís. Leyendas de José A. Velasco. Archivo José Eustasio Rivera de la Universidad de Caldas.

La nave cubrió su primer trayecto entre Nueva York y Jacksonville (Florida) donde esperó que mejoraran las condiciones del clima para continuar hacia Cuba, país al que llegó el 24 de noviembre (los datos del trayecto de Méndez forman parte de la bella reconstrucción que hace Isaías Peña en La extraña carrera entre el poeta y el aviador: José Eustasio Rivera y Benjamín Méndez Rey).

El 29 de noviembre voló hacia Puerto Barrios (Guatemala) en un trayecto que estaría lleno de fallas técnicas: el 30, dirigiéndose hacia Colón (Panamá), se percató de que no tenía combustible suficiente lo que lo obligó a hacer un acuatizaje forzoso en Puerto Cabezas (Nicaragua). Justo después de resolver este problema, el 1 de diciembre, las condiciones del clima dejaron inservibles un ala y un flotador del hidroplano, que terminó siendo rescatado por una lancha en Puerto Limón (Costa Rica). Ese mismo día murió Rivera quien, sin sospecharlo, estaba a punto de revivir la carrera entre el avión y los barcos.

Eran días de viajes, unos por aire, otros por mar. Así lo vivía otro amigo de Rivera que se encontraba de paso por Europa, y al que le habría servido mucho el tiempo de vuelo del zepelín, pero que se embarcó en el vapor Hamburgo, desde esa misma ciudad, el 30 de noviembre de 1928. Por paradojas de la temporalidad, de la noticia no inmediata de aquellos tiempos, conservamos una tarjeta postal, enviada quince días antes de zarpar (tiempo probable de la duración marítima de un correo de la época) en la que le pedía al escritor y viajero José Eustasio Rivera (Tacho, Tachito, el Negro), que saliera al muelle de Nueva York a esperar al remitente, Antonio Martínez Delgado. Transcribo el mensaje de la postal enviada el 14 de noviembre de 1928 desde Oberhausen, con sellos del Reich alemán:

“Oberhausen, nov. 14/28

Carísimo Tacho:

El 30 me embarco en Hamburgo en el vapor del mismo nombre con rumbo a esa tu ciudad -Espero salgas a encontrarme- (…)”.

No sabemos si Martínez Delgado (quien luego sería cónsul de Colombia en Chicago) se enteró de la muerte del poeta estando en altamar (el barco tenía telégrafo), lo que sí es cierto es que ese Hamburgo era, seguramente, el Hamburg American Line (en inglés) o el Hamburg Amerika Linie (en alemán); una rica fuente para entender la migración de Europa hacia Nueva York. Hoy contamos con listas, listas y listas de nombres de migrantes que estaban iniciando su diáspora hacia América en ese vapor. Repito, todos migrantes, pero algunos “emigrantes” y otros “inmigrantes” como lo habían propuesto los delegados de México en la Sexta Conferencia Internacional sobre Emigración e Inmigración del 15 de febrero de 1928 en Cuba, para diferenciar a los que llegaban a trabajar y a los que salían (huían). Una condición más de la dura vida, para contrastar con los “endeudados” presos en la selva amazónica, que no pudiendo huir por el río, o perdidos en la selva, pasaban sus días habitados por la eterna imposibilidad de picurearse. Para ellos buscaban Arturo Cova y Clemente Silva la intervención de algún cónsul en ese otro profundo mundo extranjero de entre ríos y no de ultramar. De ese viaje de estupor, delirios y fiebres, trataba también la novela La Vorágine que iba volando entre Colón y Puerto Cabezas, el día en que Martínez partió de Hamburgo.

Cuando Martínez Delgado llegó al puerto en Nueva York, Velasco lo esperaba en el muelle y el cuerpo de Rivera viajaba ya hacia Colombia a bordo del vapor Sixaola de la United Fruit Company. Alguien podría pensar que esta forma de conectarse a todos los eventos para morir es un arte. Pues ahí iba Tacho, compitiendo con el primer aviador que volaba desde Estados Unidos hasta Colombia, aviador al que él mismo despidió con un discurso apenas un mes después de haber visto llegar al zepelín Graf, y, por si fuera poco, viajando en el vapor de una empresa que quedaría por siempre ligada a la masacre de las bananeras, acto de atroz violencia, que estaba teniendo lugar el mismo día en que el cuerpo del escritor zarpaba en esa nave, de Nueva York hacia Barranquilla: el 5 de diciembre de 1928.

El Sixaola, como lo sabemos gracias a las notas de prensa guardadas por Velasco, navegó desde el puerto estadounidense hacia Kingston, en Jamaica, a donde llegó el 10 de diciembre, para seguir su curso hacia Cristóbal (Panamá). De allí, en fecha que no está marcada, salió para Cartagena a donde llegó el 14 de diciembre, para terminar su viaje marítimo en Barranquilla el 17 de diciembre, en un total de doce días de viaje desde su partida de la ciudad de Nueva York. De esta manera Rivera llegaba primero a Colombia que el aviador. Aunque, faltaba el trayecto hacia Bogotá.

El día 28 de diciembre, luego de casi un mes de espera para reparar el hidroavión, Méndez pudo llegar a Cartagena y pasar al siguiente día por Barranquilla. El 30 acuatizó en Girardot adelantando por seis días la llegada de Rivera a la misma ciudad en un vapor-correo por el Magdalena. Apresurado, el capitán quiso seguir hacia Bogotá para llegar el 1 de enero, pero sufrió un accidente y el Ricaurte (así se llamaba la nave, seguramente bautizada por el escritor) tuvo que ser reemplazado por otro avión en el último tramo de la carrera, por fortuna no “en átomos volando”. Finalmente, llegó a Bogotá el 2 de enero, mientras el cuerpo del autor de La Vorágine arribaría cinco días después, el 7 de enero de 1929.

En el discurso de despedida que Rivera había pronunciado cuando al aviador partió el 23 de noviembre de Nueva York, se imaginaba su llegada a la capital de Colombia. Es un discurso con dos finales distintos. En el primero, más intimista, el poeta ve al avión volar sobre la “multitud aclamadora” como una mariposa de raso que desciende a “nuestro corazón”:

“Y cuando al término de la jornada, revuele su avión sobre la multitud aclamadora como una mariposa de raso, y haga soplar sobre sus cabezas el aire de las alturas, esté seguro de que esa misma onda llegará a nuestros pechos como si el Ricaurte descendiera a nuestro corazón”.

Pero luego tachó esa versión, que se conservó en un papel que Velasco encontró en el bolsillo del frac del escritor luego de su muerte. Parece que era un discurso hecho para ser memorizado, pues los testigos dicen que Rivera lo “improvisó”. En todo caso, en la que parece su versión final transforma el aplauso feliz de quienes observan la maniobra en parte misma del aterrizaje:

“Y cuando al término de la jornada, revuele su avión sobre la multitud aclamadora, y haga soplar sobre sus cabezas el aire de las alturas, esté seguro de que esa misma onda llegará a nuestros pechos como si el Ricaurte fuera descendiendo sobre nuestros brazos”.

Como si la imaginación de los dos finales ameritara un doble vuelo, el aviador Méndez volvió a darse a los aires para acompañar el cuerpo de Rivera en el cortejo fúnebre del 9 de enero de 1929 entre la Catedral Primada de Colombia y el Cementerio Central de Bogotá, esta vez volando con la forma de la versión tachada, sobre su corazón, con trazos de mariposa como los que hiciera Helí Mesa en la arena para contar la historia de la indiecita Mapiripana, “como exvoto propicio a los muertos y a los genios del bosque”.

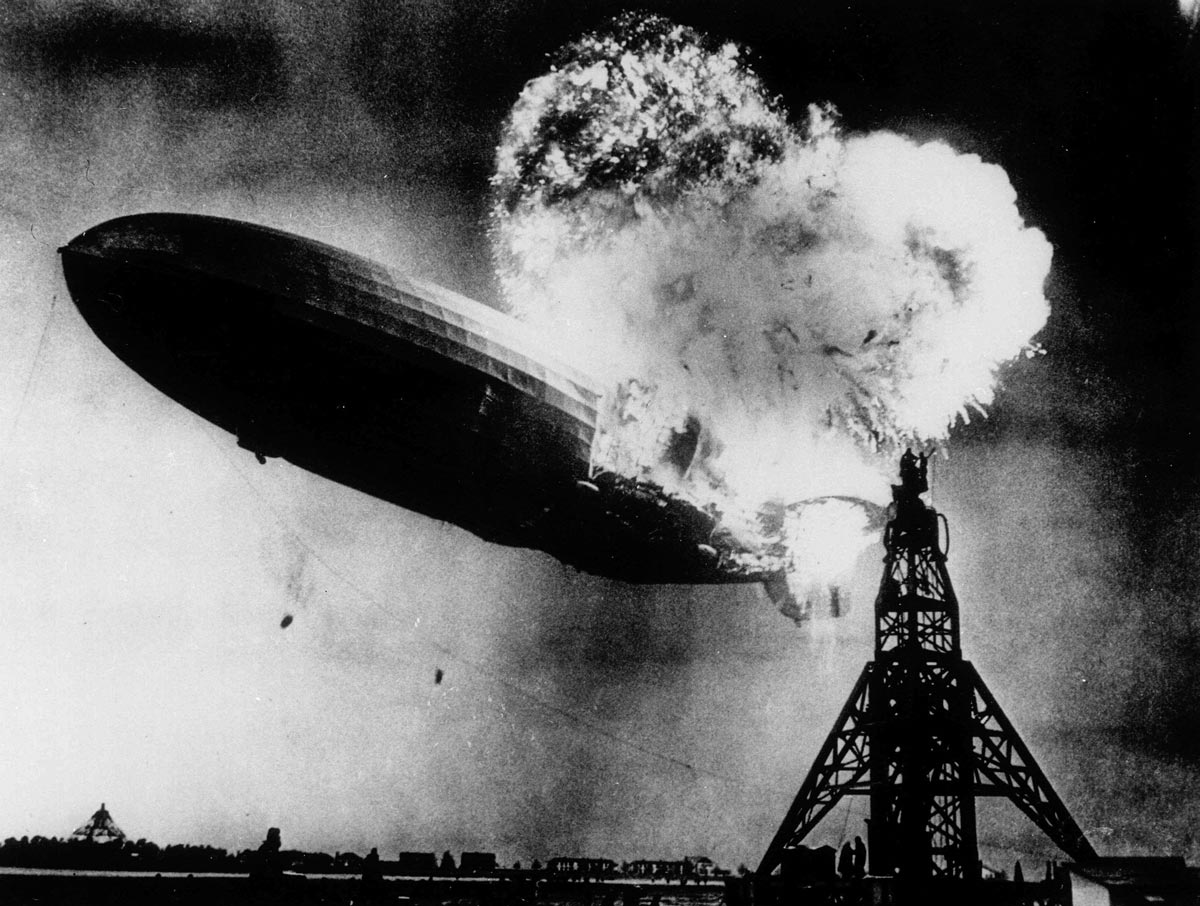

La muerte repentina de Rivera produjo una sorpresa llena de incredulidad y una sensación de que la vida se acababa antes de tiempo. Fue como la repentina muerte tecnológica del zepelín, que ardió años después sobre los aires de Nueva Jersey, el 6 de mayo de 1937, para luego precipitarse sobre el Lakehurst. Dos trayectorias de una vida efímera.

***

Pasada la conmoción, los amigos de Rivera alzaron en grupo y al cielo sus cabezas locas, y alelados oyeron llegar el retrasado viento, para darse cuenta de que los proyectos del escritor (la impresión de su novela, su traducción y su idea de filmar una película) seguían flotando como tres zepelines transatlánticos que se negaban a desaparecer de la vista. No se los podía dejar arder. Porque es muy diferente morirse al vuelo y naufragar.