Tres hombres entraron a la cantina. Los tres llevaban sombreros gastados y manchados por el sudor acumulado de muchas travesías. Botas, tenían botas los tres, con raspones en los bordes y barro bajo las suelas. Tenían cintos, pero no machetes. Los habían dejado en alguna parte, en el pueblo no se permite entrar con machete en ningún establecimiento.

Eran las tres de la tarde y unas nubes largas y grises amagaban con desatar un aguacero. Los tres hombres se sentaron en una mesa esquinada de la cantina y pidieron aguardiente. Uno de ellos, el que pidió la media, tenía acento costeño. Los otros hablaban muy bajito, casi en secreto.

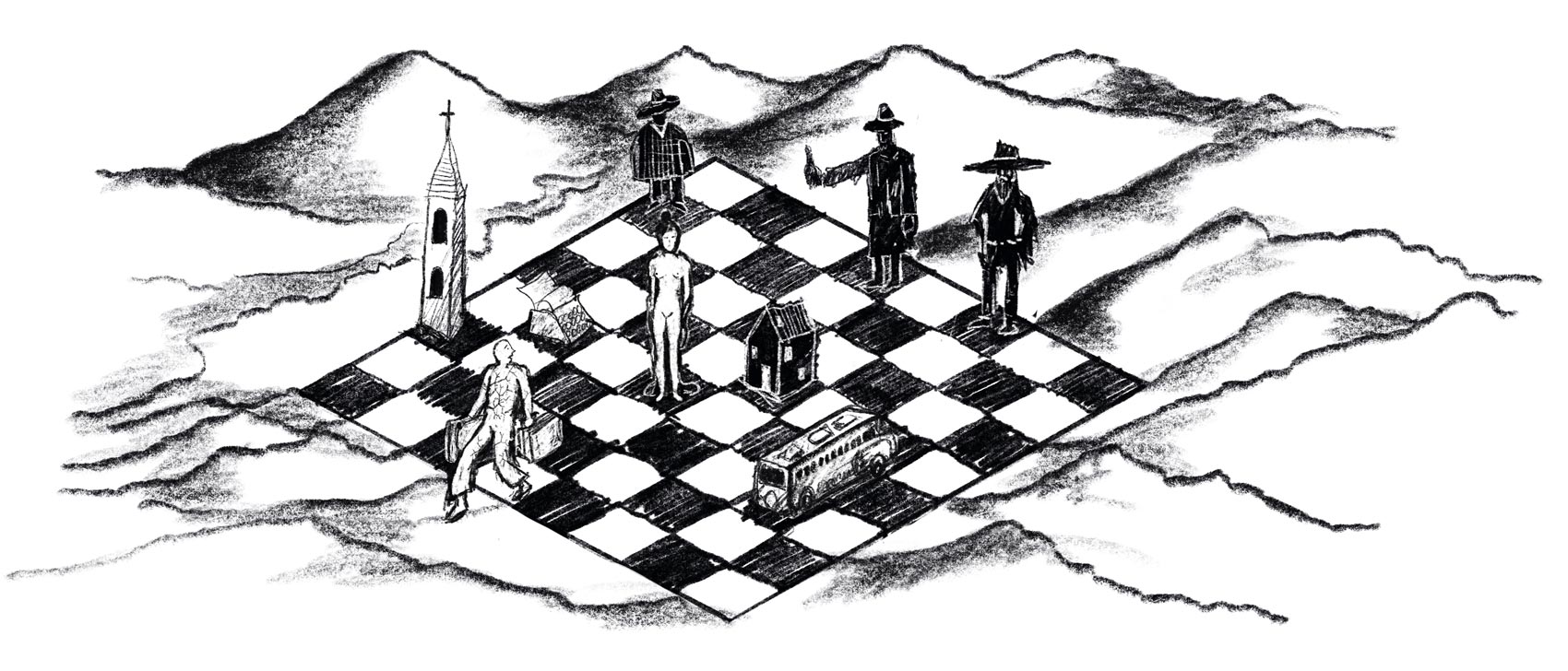

Yo estaba sentado en una de las mesas cercanas a la salida. Me acompañaba el profe Sergio, quien había sacado de su bolso un tablero de ajedrez y me retó a una partida. Jugamos. No había nadie más en la cantina antes de la llegada los tres hombres. Regina, la mesera, se animó con los nuevos clientes y les arrimó una hoja en blanco y un lapicero para que pidieran canciones. Con nosotros no tuvo esa amabilidad ya que estábamos tomando agua y gaseosa.

Mi amigo pidió las negras para darme la ventaja de la salida. Pero ni con esa complacencia iba poder ganarle. Mi mente estaba distraída desde el día anterior, domingo, y no era capaz de pensar en estrategias. Solo pensaba en Valeria y en la discusión estúpida que habíamos tenido en su local de venta de ropa.

Hacía mucho tiempo que no me enamoraba, a decir verdad, había estado tratando de evitarlo. Me asustaba un nuevo amor en medio de las precarias circunstancias económicas que estaba viviendo. No tenía trabajo ni esperanza de tener uno en el corto plazo. Pagar el arriendo y la comida eran dos obligaciones tortuosas. Tenía que tomar decisiones, irme del pueblo quizás, pero en cambio, me enamoré de Valeria.

La había visto pasar muchas veces por el parque o por la peatonal. A veces me quedaba mirándola desde una de las mesas del restaurante Mi Casita, ahí sentada en su local, tan joven, tan delicada. Y al mismo tiempo con un destello de experiencia, de sabiduría mundana en los ojos.

Quería saber su nombre, conocerla. Nunca me acerqué. La creía muy distante de la caverna sin aire en que se había convertido mi vida. Además, pensaba, ¿qué hago yo, a esta edad, anhelando a una joven que seguramente no supera los 24 años?

No, una mujer tan hermosa jamás se fijaría en mí, así que, ¿para qué perder el tiempo? ¿Para qué ilusionarme? La dejé. Me olvidé de ella y seguí con mi vida. Y entonces, surgió un encuentro inesperado.

Escribí para Universo Centro una crónica llamada “Historia de un feminicidio”, contaba la vida y muerte de la víctima, desde su niñez. Se publicó y llegó a las redes sociales. La historia tuvo un digno éxito y, un par de semanas después de haberla publicado, a mi Facebook llegaron varias solicitudes de amistad, casi todas de mujeres jóvenes de Ituango, entre ellas, la de Valeria.

Descarté todas las demás. La acepté e inmediatamente le hablé al Messenger.

“Hola, gracias por la solicitud de amistad. Perdona, ¿tú y yo nos conocemos?”.

“Pues si no tienes un gemelo en Ituango, sí, nos conocemos”, me dijo.

Mi cuerpo se estremeció y sentí algo muy parecido a un mareo. Estaba pleno de dicha y, al mismo tiempo, aterrado.

No podía creer que la mujer más bonita del pueblo se hubiera fijado en mí. La mujer con la que había soñado varias veces, la mujer que había visto pasar flotando por las calles del pueblo y a la que no me atrevía a hablarle.

“Sí, te he visto. Te he visto muchas veces. No sabes las ganas que tenía de hablarte”, me arriesgué.

Y así comenzó todo. Al día siguiente nos vimos, y al siguiente también. La esperaba afuera de su local, le ayudaba a cerrar y luego la acompañaba hasta su casa en el barrio alto.

Era una caminata de veinte o treinta minutos, pero yo procuraba que durara más. Con mis escasos pesos la invitaba a helado o a arepa rellena en La Plazuela, y nos quedábamos horas conversando sentados en el borde de las jardineras.

Era más linda en persona, como si su belleza se acrecentara con el correr de los días. Al cuarto día hicimos el amor, y al quinto, y al sexto. Nos hicimos novios…, sí, novios. Yo de novio, yo, que no tenía ni en qué caerme muerto. “Idiota, idiota…”, me recriminaba.

Valeria y yo nos amamos con intensidad durante cinco meses. Ella tenía 22, yo me asomaba a los 47. Una barbaridad, pero en serio, nos quisimos.

Por eso, cuando estaba en esa sucia cantina, oyendo canciones de despecho, sentía que me estaba hundiendo. A su lado era un hombre mejor, con esperanza. Sin ella, era un remedo de ser humano.

El profe Sergio ganó la partida inicial. Para no hacerlo sentir mal, le di algo de pelea, y él me agradeció ese esfuerzo con una tenue sonrisa. Preparó el tablero para la siguiente partida y yo acepté, pues durante varios días había rehuido esa invitación. Acomodó las fichas, las blancas para mí otra vez, y pidió dos cervezas.

Uno de los tres hombres que tomaban aguardiente, el del acento costeño, se levantó y fue hacia nosotros. Era alto, algo cenizo y, en vez de sombrero, ahora traía una gorra raída y sin marcas. Se paró ante nosotros y dijo: “Ajedrez, el juego de los sabios, de los intelectuales. Ustedes deben ser hombres estudiados y sabios. A mí me gusta ver jugar ajedrez, pero no lo entiendo”.

El profe y yo lo saludamos. Yo le dije que no era tan difícil, que solo era cuestión memorizar los movimientos de cada una de las piezas. Y le aclaré que, en todo caso, nosotros jugábamos por diversión.

El hombre se acercó a la barra, coqueteó con la mesera, una niña de 19 años, de tez blanca y pelo crespo hasta la cintura. Llevaba puesto un vestido ceñido y corto de color verde.

El hombre volvió a nosotros. La partida estaba pareja. Por pudor, había decidido concentrarme un poco más en el juego, pero no dejaba de ojear mi celular, esperanzado en algún mensaje de Valeria. “Lo nuestro no puede haber terminado, escríbeme por favor”, rogaba en mis adentros.

“Oye, pero tú no vas a ganar si sigues distraído”, me dijo el costeño, y añadió, mirándonos al profe y a mí sucesivamente: “Ustedes han estado en la cárcel, o alguno de ustedes, ¿cierto? Díganme la verdad”.

“No, para nada amigo, por qué lo dice”.

“Por el ajedrez. Ese tipo de ajedrez, que se guarda en ese estuche redondo y de cargadera, es de los que regalan o prestan en la cárcel. Se los digo porque yo he estado tres veces en la cárcel”, contó.

“No, amigo, estos ajedreces también los regalan en los colegios. Nosotros somos profesores”, explicó mi compañero.

“Profesores, ya sabía yo que eran inteligentes. Qué bonita labor la de ustedes, ayudando a las comunidades para que no sean tan brutas”, señaló, hablando muy despacio y bajito. En ese mismo tonó, siguió: “Saben, en otro momento y circunstancia ustedes serían vistos como enemigos, pero ya no. Los admiro”.

El profe Sergio y yo nos miramos. Ambos estábamos inquietos, preocupados por esas últimas palabras. Sergio, que se me había comido la reina y los dos alfiles, iba ganando. Me dejó pensando en mi siguiente jugada y salió a fumar. Luego le dijo a la mesera que les llevara tres aguardientes sencillos a los hombres de la mesa esquinada y pidió otras dos cervezas para nosotros. Yo agradecí esa amarga. Necesitaba con urgencia un trago más para calmarme. Pero mi inquietud no era tanto por aquellos hombres. Al fin y al cabo, era de día y mucha gente pasaba presurosa por la calle. Estaba a punto de largarse a llover.

Sergio volvió, yo tenía mis dos torres en su territorio y tenía amenazado su rey. Él se enrocó y me dijo: “La embarraste”.

“Sí, no la pensé bien, sigo distraído”.

“Qué te pasó”.

“Me pelee con la novia, con Valeria, la niña que hace uñas y tiene un local de ropa frente a la feria”.

“Ah, ¿vos sos novio de esa niña tan hermosa? ¿Y están peleados? Hermano, déjeme darle un consejo. Deje así. Esa pelada es muy joven y a la larga eso se le puede convertir en un problema”.

Hice silencio. Moví una de las torres hacia mi rey. Él ya tenía su reina preparada para el ataque.

“Hermano, yo sé que es mucha diferencia de edad y que a la larga esa relación no tiene futuro, pero la quiero. No es solo sexo”.

“Está bien, yo solo quería mostrarte el panorama”.

Comenzó a llover. Pronto se formó un arroyo, casi un riachuelo que bajaba desde la parte alta del pueblo. A pesar de la tormenta, hacía calor. Los truenos iluminaban el cielo oscurecido y hacían vibrar las ventanas de la cantina.

“Juguemos hasta que termine la tormenta”, me dijo Sergio. Yo quería parar y concentrarme en mis tribulaciones, pero le dije que sí. Al menos, me estaba invitando a cerveza.

Los tres hombres de la mesa esquinada comenzaron a hablar y nosotros escuchábamos algunos pedazos, detalles que nos dieron pistas más claras sobre quiénes eran, o a qué se dedicaban. No eran campesinos, de ningún modo, nuestras sospechas se confirmaron cuando uno de los callados dijo: “Jefe, usted verá, pero tenemos que irnos para Peque más tarde”.

“Pues nos vamos, borrachos, pero nos vamos”, dijo el de acento costeño y se levantó de la mesa.

“Niña, traiga otra media y lléveles a los profes lo que pidan”. Luego, se nos acercó. Apoyó su mano en el respaldo de mi silla, se agachó hasta el límite de mi oreja izquierda y me susurró: “Estoy obsesionado con esa pelaíta. Está muy buena. Quiero que sea mi novia”, y señaló a la mesera con la vista.

“Sí, esa niña es linda. Es muy joven, no tiene ni veinte”.

“Por eso, profe, por eso. Qué rico esa cosita en la cama de uno, jajajaja”.

Volvió a erguirse y dijo en voz alta: “Bueno, señores, les voy a decir una cosa”, dijo señalándonos. “Ustedes son unos privilegiados. A ustedes la vida les dio la posibilidad de estudiar y convertirse en profesores, y yo los aplaudo. Pero el más privilegiado es usted”, dijo mirándome a los ojos, “porque también es periodista. Nosotros sabemos que usted es periodista y que lleva más de un año en el pueblo. Nosotros sabemos muchas cosas”.

“¿Cómo así? ¿O sea que soy famoso en el pueblo? No sabía. ¿Y eso molesta?”, tiré medio temblando, pero me afirmé y acuñé con una sonrisa tranquila.

“Nooo, usted no ha hecho nada malo, no se preocupe, solo quería decirle eso. Nosotros nunca fuimos privilegiados. La vida, desde chiquitos, nos llevó por el camino de la criminalidad. Hemos sido malos desde pequeños. Yo he estado tres veces en la cárcel y mis amigos también. Somos paracos, aunque antes éramos guerrilleros”, se descubrió.

Mientras echaba su discurso pude observarlo mejor. Era un hombre flaco pero fuerte. Tenía un bigote hirsuto y el pelo negro y grasoso le llegaba hasta las orejas. Sus ojos eran amarillentos y tenían una expresión retadora, casi violenta. Las uñas de las manos las tenía sucias y carcomidas. Llevaba un reloj plateado y dos celulares. De uno de los bolsillos de su bluyín, sacó un fajo de billetes y pagó todo lo que había pedido hasta entonces. Luego pidió una tercera media, aunque ni siquiera habían abierto la segunda.

Fue a sentarse y, desde su silla, en medio de los otros dos hombres, nos miró detenidamente y dijo: “Profes, ustedes son mis invitados, sigan jugando ajedrez que lo que pidan yo lo pago”. Dijimos gracias y alzamos nuestras cervezas.

Sergio volvió a vencerme y de nuevo armó el tablero. Quería irse, al igual que yo, pero no de una forma tan directa, tan de repente, como huyendo.

La mesera nos llevó dos nuevas cervezas y me miró. Entreabrió la boca con los dientes apretados y luego empujó su labio superior con el inferior. Abrió mucho los ojos y movió la cabeza hacia la salida.

Su mensaje fue claro para mí, pero nada podía hacer en ese momento. Lo más sensato era continuar jugando, como si nada, hasta que cesara la tormenta.

Sergio me ganó de nuevo, esta vez muy rápido, y guardó el ajedrez en su estuche plástico. Pidió dos cervezas y otros tres tragos de aguardiente. Me estrechó la mano y dijo que se iba. Salió, se paró bajo el alero un instante y muy pegadito a las paredes se perdió.

Me levanté y me acomodé en la barra para terminar la cerveza y conversar con la mesera. El costeño me llamó: “Profe, se fue su amigo, venga y se sienta. Tómese un guaro”.

“No, amigo, hace rato no tomo aguardiente, me hace mucho daño”, respondí.

“No, ya me acordé, me dijeron que usted toma Ron Caldas, ocho años. Pida uno y se sienta”.

No tuve más remedio que hacerle caso y me senté al lado de uno de sus secuaces, el más callado.

El costeño me mostró la foto de un niño que supuestamente era su hijo. Tendría ocho años. Luego me enseñó otra de unas calificaciones escolares, eran perfectas. “Mi hijo va por buen camino. Es de los mejores en la escuela, por eso admiro a los profes. Porque le ayudan mucho a mi hijo”.

Me animé y le pregunté: “Y ustedes por qué saben que yo soy periodista”.

“Porque usted se quedó en el pueblo, viviendo. Nosotros pensábamos que usted estaba de paso, haciendo un libro, pero se quedó, entonces teníamos que saber por qué, o para qué. Pero no se preocupe, usted, hasta hoy, no ha hecho nada que nos moleste”.

Esa revelación me aterró. La sentí como una invitación a irme del pueblo, o a caminar con mucho cuidado.

Me tomé el ron y de inmediato me llevaron otro, doble. El costeño se paró para el baño y el que estaba a su lado salió a fumar a la acera. El callado, entonces, me habló.

“Profe, le voy a decir una cosa, pero espero que no lo tome a mal”.

“Cómo así, ya qué pasó. ¿Es algo que tiene que ver conmigo?”.

“Sí”.

“Ya qué hice”.

“Nada, nada, usted no ha hecho nada. Profe, ¿a usted le parece mal que un hombre como yo se interese por un hombre como usted? Es decir, ¿a usted le molesta que un hombre como yo se sienta atraído por usted?”.

No sabía qué pensar. No sabía si se trataba de una broma, de una prueba, o si aquello era verdad. Ya me habían contado que los hombres de guerra, cuando son obligados a permanecer mucho tiempo en el monte, debilitan su heterosexualidad, pero…

“No, amigo, eso no me molesta ni me importa, es su vida privada y yo la respeto. Pero yo soy heterosexual y tengo novia”. Le mostré una foto.

Aproveché que el costeño no llegaba y fui a la barra. Para disimular, pedí un ron y me lo tomé como si fuera agua. El costeño salió del baño y, sin lavarse las manos, se me acercó.

“¿Ya se va profe?”.

Quería decirle que sí, sin brusquedad, pero me contuve.

“Estoy esperando un mensaje de mi novia. Ayer nos peleamos y hoy vamos a hablar, a ver qué pasa”.

“Cómo así hermano, no pelee con las mujeres de este pueblo, son muy bravas”, y miró a la mesera guiñándole un ojo.

“Jajajaja, tiene razón”, respondí.

El callado se nos unió en la barra y me ofreció disculpas por su confesión anterior. Me puso la mano derecha en el hombro. Sus ojos estaban dilatados. Milagrosamente, me entró un mensaje de Valeria: “Mauro, quiero verte”. Me alegré y empecé a enviarle mensaje tras mensaje, todos melosos y apremiantes. Ella respondió: “Ay no, me arrepentí”.

Me despedí, les mostré el primer mensaje, y salí corriendo. La lluvia estaba menguando. Subí a toda prisa por las calles recién lavadas. Sudé. Llegué hasta la casa de Valeria. Fue su hermana la que me abrió la puerta y me invitó a pasar. Valeria le quitó el seguro a la puerta de su cuarto y entré. Estaba maquillada, lista para salir. Eso me molestó. Hice un esfuerzo para no reavivar el conflicto y la abracé. Ella cedió y comenzó a besarme. “Mauro, hoy te extrañé todo el día, tenía tantas ganas de hacerte el amor”.

La tomé por la cintura, la atraje hacía mí con fuerza y le di un beso. Tuvimos sexo por diez minutos y luego, tras un breve descanso, comenzamos a pelear.

“Para dónde ibas, Valeria”.

“Iba a verme con otro, por la rabia que tenía contigo”.

“No me molestes, Valeria, no vengas con esas chistes malos y pesados”.

“Tú me enseñaste a ser así. Tú haces lo mismo. Además, es verdad, iba a verme con otro, pero preferí llamarte”.

“Valeria, yo quiero estar contigo, pero así no puedo, no hay forma de confiar”.

“Entonces vete, porque la verdad, ya estoy cansada de estas peleas”.

Traté de cambiar el tema para calmarla. Le hablé con amor y ternura y le prometí una vida juntos, lejos del pueblo. Le repetí una y mil veces que no la quería perder, pero ella quería estar sola.

“Mauro, yo te quiero, pero ya no deseo seguir. Tengo miedo, tú estás muy roto, y yo también. Déjame sola. Mañana volvemos a hablar”.

Me enfurecí, le dije cosas estúpidas. Le mentí. Le aseguré que yo también tenía una pretendiente y que en el pueblo ya me habían advertido. “Me dijeron que te has acostado con medio pueblo, pero no quería creer, hasta hoy”.

“Pues crea lo que se le dé la gana. Crea que soy una puta, porque lo soy, y ahora mismo te vas de mi casa”.

Esa noche la pasé en vela. Entré al apartamento y me acosté con la ropa puesta. Los rones y las cervezas que me había tomado me ayudaron a dormir. Al día siguiente evité buscarla. Solo salí a comer y, antes de entrar al apartamento, paré en una tienda y pedí una gaseosa fría. Le dije al tendero que me pusiera a cargar el celular y me senté en el andén. Me tomé despacio la gaseosa, con Valeria en mi mente, todo el tiempo en mi mente.

Fui a pagar y pedí el celular, se lo habían llevado.

“Ay, señor, qué pena con usted, ni me di cuenta. ¿Quién se lo habrá llevado?”.

“No, pero cómo así, entonces qué hago”.

“Vaya a las prenderías, empiece a preguntar. A veces se roban celulares y los empeñan para vicio. Vaya y busque”.

Fui a la policía, conté lo sucedido y me dijeron lo mismo: “Vaya a las prenderías escritor. Si no encuentra nada, vuelve y pone la denuncia. Y vuelva a la tienda, de pronto lo cogieron por equivocación”.

Fui a todas las prenderías. No estaba en ninguna. Volví a la policía y puse la denuncia. De ida hacia el apartamento, entré otra vez en la tienda y el señor pegó un grito levantando los brazos.

“Señor, acá está su celular. Un muchacho entró, se agachó y lo cogió del piso. Como que se cayó y no nos dimos cuenta”. No le creí nada. Yo me había fijado por todas partes, hasta en el piso. Preferí no decir nada, simplemente lo tomé, lo revisé, y me fui al apartamento.

Valeria no daba señales. Al parecer, me había bloqueado en su teléfono y en todas las redes sociales.

Todo se venía abajo. Me asomé por la ventana. La tarde se iba. Eran las 5:30 y los últimos rayos de sol se iban perdiendo tras las montañas que ocultan la carretera hacia Medellín. Del otro lado del pueblo ya empezaban a asomar las nubes de la lluvia.

Cerré las ventanas y me tiré a la cama. Comencé a pensar qué hacer. Debía el arriendo, debía unas cuantas cervezas en dos cantinas y varios almuerzos en el restaurante Mi Casita. Pero más allá de eso, no quería estar más tiempo en aquel pueblo, sin Valeria.

Tomé una decisión arrebatada. Hice las maletas y me fui de aquel apartamento. Llamé un motocarro para que me llevara a uno de los hoteles baratos ubicados en Calle Caliente. Me instalé en una habitación oscura y me puse a llorar.

Era lo mejor que podía hacer. En el apartamento, en vez de un mes, ya solo tendría que pagar ocho días, y del hotel me iría al día siguiente, para alquilar una habitación en casa de la señora Socorro Misas, pues apenas cobraba 150 mil al mes. Siendo todo más barato, mi economía podría mejorar de a poco. Eran las nueve de la noche cuando comenzó a llover.

Me dormí un rato y desperté cuando apenas eran las 12:30 de la madrugada. El insomnio, el maldito insomnio. Pensé en lo bien que me caerían tres o cuatro rones, pero a esa hora ya todo estaba cerrado.

“Mientras Valeria fue mi novia, no tuve ningún problema para dormir. Y ahora, otra vez, tengo insomnio”, reflexioné con tristeza.

A la una de la mañana me entró un mensaje de un número desconocido. Decía: “Profe, dónde está. ¿Puede venir al bar de la esquina de la bomba? Soy el hombre que hace dos días lo invitó a ron. Cuando usted estaba jugando ajedrez. ¿Se acuerda? Necesito que venga al bar y necesito que me consiga ya mismo dos prepagos, o al menos una”.

Me subió un escalofrío tremendo. Las manos me temblaban.

“Hermano, cómo así. Yo estoy acostado y un poco enfermo (mentí). Además, ya todo está cerrado, cómo así que usted está en el bar. Y perdone, pero yo no conozco prepagos”.

“Profe, el ron le quita la enfermedad. Venga que lo necesito me hace el favor. El bar cierra cuando yo diga que cierre”.

Tomé aquello como una amenaza, como una trampa. Le dije que tenía fiebre y mucha tos, y luego apagué el celular. Efectivamente, no pude dormir. Entonces pensé, en un nuevo arrebato, que lo mejor sería irme.

Hice las maletas, esperé a que fueran las cinco de la mañana y salí sigilosamente del hotel. Dejé la maleta más grande y me marché con las dos pequeñas. Empaqué solamente lo preciso. Cuando salí, el pueblo todavía no había despertado. Tenía lo justo para un pasaje, nada más. Fui a comprarlo, pero debía esperar al bus de las nueve, pues el de las seis ya estaba completo. Me metí a la iglesia. Entre tanto, pensé en los días siguientes. En qué iba a hacer.

“Bueno, debo la noche del hotel, pero prefiero comprar el pasaje. Cuando llegue a Medellín enviaré un mensaje a la dueña del hotel. Le diré que dejé mi maleta en prenda por la habitación, que me la cuide hasta que vuelva, aunque no volveré”.

Fui a llevar las maletas a Coonorte. Les dije que me las guardaran mientras hacía algunas vueltas. Fui a la Fiscalía y comenté todo lo que me había pasado con los hombres del bar y con el celular. Conté además que, en días pasados, dos jóvenes en una moto me habían arrebatado un carné de prensa mientras entrevistaba a un indígena de Orobajo. La fiscal, muy atenta y visiblemente preocupada, me dijo: “Váyase, es lo mejor. Esas fueron intimidaciones, amenazas veladas. Váyase”.

Esa respuesta me dio fuerzas. Había tomado la decisión correcta. Qué más da una maleta perdida, ropa y libros. Lo importante era irse de ese pueblo que ya no era mi pueblo. Valeria era toda mi vida en ese pueblo.

Me senté en la tienda de Coonorte y pedí una gaseosa. Saqué un cuaderno y comencé a escribir una carta para Valeria. Pensaba dejarla en su local, tirarla por debajo de la puerta y marcharme de inmediato. Escribí una melosería. Una retahíla de promesas de amor, de disculpas, de abdicaciones. Le decía que era la mejor mujer que había conocido y que le deseaba lo mejor para su vida.

Arranqué las tres hojas del cuaderno, las enumeré y las doblé. Puse mi firma y dibujé un corazón. Salí de la tienda y caminé hasta el local, nervioso. Me asomé desde lejos para ver si había llegado o no. A veces abría tarde. Cuando me acerqué, lo más que pude, vi que una de las ventanas estaba abierta. No podía respirar. “¿Y si la tiro por la ventana? ¿O si se la entrego y me despido?”. Estaba paralizado, triste. Finalmente, di media vuelta, me guardé la carta y volví a Coonorte. Me llamaron al bus, que estaba a punto de irse.

Algunas personas conocidas me vieron abordarlo y se acercaron a preguntarme: “Profe, ¿se va del todo o vuelve?”.

“Vuelvo”, dije y subí al bus. Acomodado en la silla pensé en toda mi historia en aquel pueblo. En el día en que llegué, atribulado por la muerte de mi madre y sin empleo. Y ahí estaba de nuevo, marchándome de un lugar donde había perdido un amor y donde ya no había esperanza, de ninguna índole, para un hombre enfermo, triste y vagabundo.