Catalina Reyes describe aquellas festividades: “Al caer la tarde los jóvenes de la élite, disfrazados generalmente de animales (perros, sapos, loros, gatos) salían a caballo en alegres comparsas. Se acercaban a las ventanas de las muchachas; si estas adivinaban su verdadera identidad, eran obsequiadas con pequeños regalos. Esta diversión duraba hasta la media noche. Al otro día, después de obtener permiso, las comparsas visitaban las principales casas en compañía de músicos. Los dueños de casa ofrecían deliciosos manjares y licores”.

En el capítulo X de Frutos de mi tierra, don Tomás Carrasquilla hace una descripción de las fiestas organizadas por aquellos señoritos de club. Dice así el maestro de Santo Domingo: “Decíamos esto al tanto de que a Medellín, la hermosa, le acontece lo propio: todo el año, muy formal y recogida en sus quehaceres, trabajando como una negra, guardando como una vieja avara, riendo poco, conversando sobre si el vecino se casa o descasa, sobre si el otro difunto dejó o no dejó, rezando mucho, eso sí… Pero, allá de cuando en cuando, también echa su cana al aire, y hace fiestas a manera de las madres carmelitas… Desde que se sabe que el permiso para hacerlas está concedido, todo es animación y alegría. Medellín se transforma. En los semblantes se lee el programa; crece el movimiento de gentes; apercíbese el comercio para la gran campaña: y la conversación, dale que le darás sobre el futuro acontecimiento, parece inagotable… Aunque en las fiestas hay toda clase de diversiones, bien puede decirse que las máscaras, el disfraz y el baile son las de la juventud dorada y de toda la gente de calidad… A las doce, Medellín está loca de atar: la alegría, el frenesí, el alcohol, solo encuentran para expresarse, gritos, aullidos, vertiginosas carreras que, excitando los ánimos, producen contagio general… La caravana marcha compacta llenando la calle, y luego, como río salido de madre, se desborda e inunda la ciudad”.

No deja de ser paradójico que la Guerra de los Mil Días nos haya sorprendido en pleno carnaval. Cuenta el cronista Lisandro Ochoa que, en septiembre de 1899, una compañía francesa realizó en Medellín las primeras proyecciones de cinematógrafo. Una de las películas exhibidas se llamaba Un carnaval en Niza. Los miembros del club Brelán, entusiasmados con las imágenes que allí habían visto, quisieron replicar la experiencia y para ello solicitaron autorización del gobernador del departamento quien concedió permiso por tres días contados a partir del 12 de octubre. Parece que la fiesta estaba tan buena que decidió conceder otros dos días de jolgorio.

El cronista concluye su relato con estas palabras: “Todavía había algunos disfrazados al amanecer del día 17 y la policía hacía quitar las caretas, porque el gobierno tenía noticias de haber estallado en Santander la guerra civil que terminó en 1902. Y el ‘Pisco’ Posada cambiaba esa misma mañana su hermoso disfraz de perro de Terranova por los arreos de campaña”.

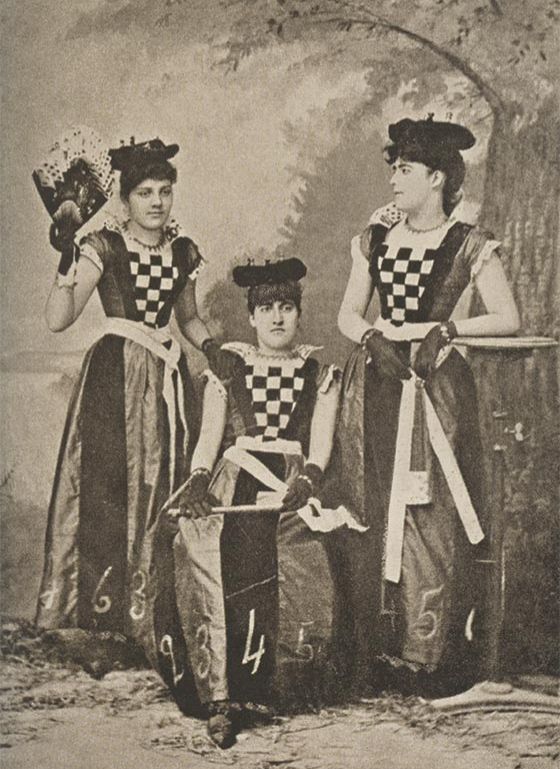

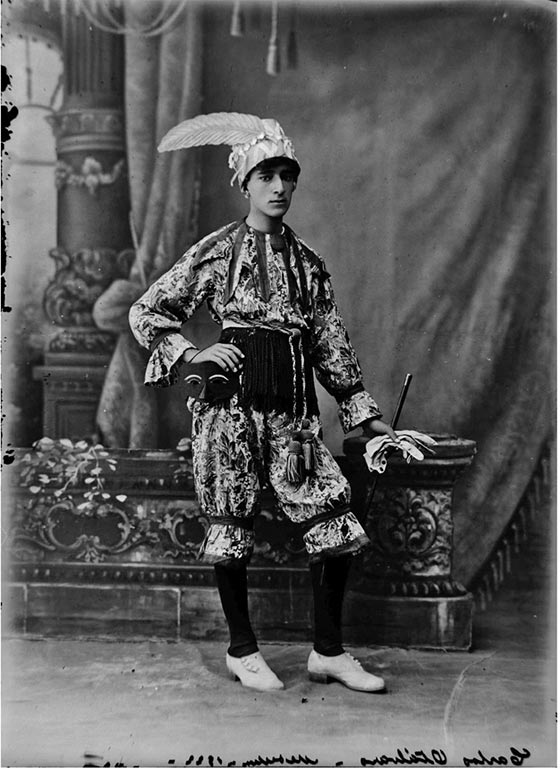

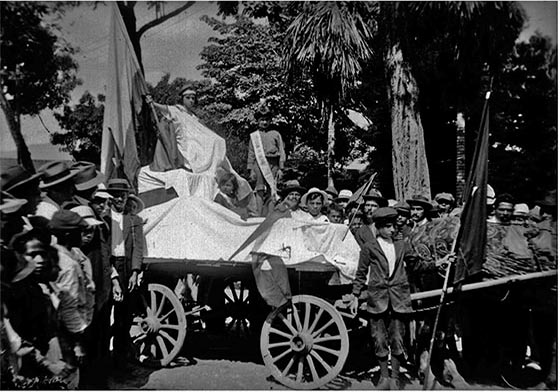

Culminada la guerra, los jolgorios populares se reanudaron. En los archivos fotográficos de principios del siglo XX es frecuente encontrar imágenes de las comparsas. Carrasquilla recuerda algunos de los disfraces preferidos “…duques de Nevers, majos españoles, bandidos napolitanos, emperadores del Mongol…”. Pero aquellas carnestolendas no tendrían futuro. En los textos transcritos siempre aparece el requisito del permiso de la autoridad para poder realizar los carnavales. Y esa autoridad un día se cansó, se alarmó y prohibió de un tajo la fiesta popular.

Un alcalde con nombre carnavalesco, don Agapito Betancur, resolvió retractarse de un permiso concedido con anterioridad y en uso de sus facultades legales y “considerando, que por haberse dado gran parte del pueblo al juego y a la embriaguez se ha violado y hecho caducar la licencia concedida por este despacho a los señores Gabriel Vélez y Ramón E. Arango y otros para disfraces lícitos en lugares públicos”. Investido de autoridad indignada, decidió prohibir a partir del 27 de diciembre de 1916 “los disfraces y danzas en las vías públicas de la ciudad y de los corregimientos del distrito”.

A partir de esa fecha languidece el carnaval en nuestro medio e ingresamos a la cuaresma perpetua. Con un condimento adicional que terminará de excluir la alegría colectiva.

En momentos en los que las autoridades suprimen las carnestolendas, Medellín está viviendo una gran transformación. La pequeña aldea de comerciantes, mineros y artesanos se está convirtiendo en una ciudad industrial. En los rincones del valle de Aburrá, aprovechando las caídas de agua que bajan de las cordilleras vecinas, se empiezan a instalar grandes centros manufactureros que atraen una gran mano de obra campesina que emigra a la ciudad.

Concomitante a este proceso, empiezan a aparecer los efectos de la llamada industria cultural. En efecto, la industria fonográfica comienza a irrigar de discos y gramófonos a la incipiente ciudad. En toda América Latina se escuchan bambucos y pasillos grabados por la Víctor o la Columbia. Pero la lógica comercial indica que no es conveniente vender dos melodías de éxito en un mismo disco y por tanto en el envés del disco se pone un relleno, en este caso una música del sur que empieza a hacer furor en Nueva York.

El inolvidable estudioso de la música popular, Hernán Restrepo Duque narraba así este fenómeno: “Detrás de cada pasillo, de cada bambuco o cada danza de autor antioqueño, viene casi con seguridad, un tango. Uno de aquellos tangos zarzueleros que diferían totalmente del gardeliano ya impuesto del todo en Buenos Aires. Pero tango al fin. Y nuestros paisas, de espíritu hogareño, se reúnen desde las seis de la tarde a gozar de esas pastas negras, misteriosas, que giran a 78 revoluciones por minuto y ofrecen dos canciones no más, una del compositor del pueblo, otra extraña, y comienzan a gustar los nuevos ritmos. El tango, promovido así, fuertemente desde los Estados Unidos, conquista los corazones con sus dramas tremendos —casi casi como las telenovelas de hoy— y comienza a forjarse la historia de un misterio: el tango como parte de la música medellinense…