Del amor al odio…

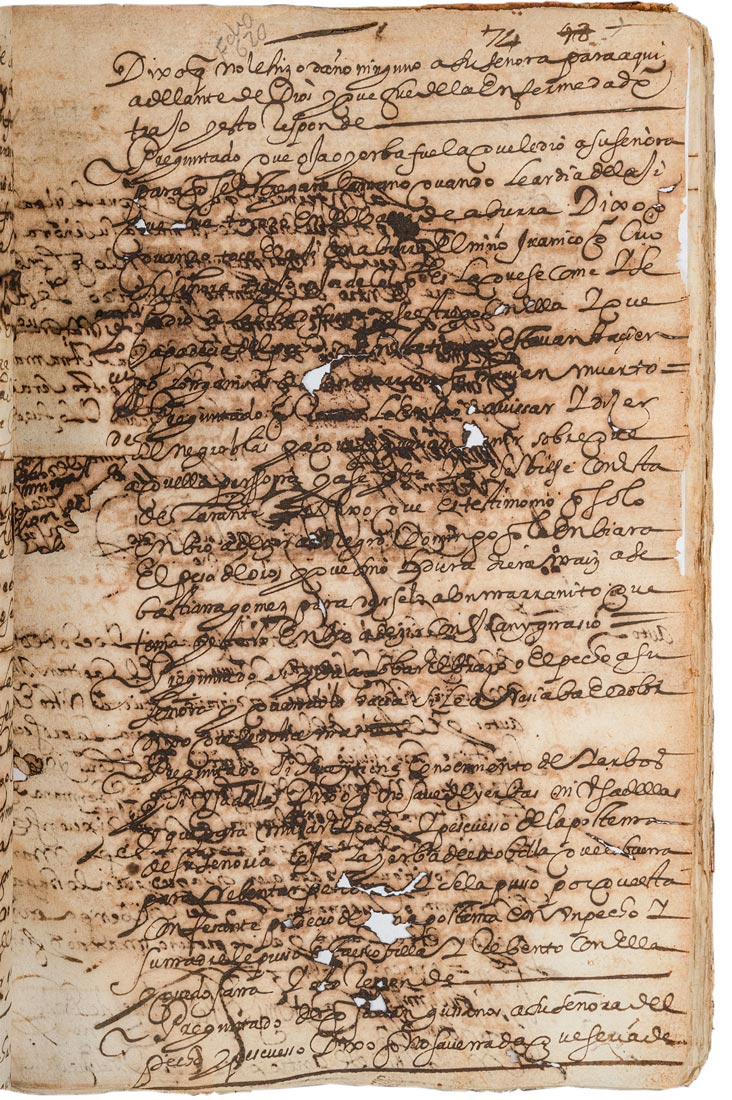

El repentino fallecimiento de Castañeda acercó a Juana a su hermana Margarita y a su cuñado Antonio Flórez; y obviamente a Ana Mandinga. Un día de 1668, Juana comenzó a sentir un dolor en el brazo. Como Ana era de confianza le pidió que le ayudara, y esta, tan dispuesta, comenzó a sobarle el brazo con yerbas. El dolor empeoró con el tiempo y se agravó hasta el punto de que le salieron apostemas en el pecho y el cuello. Ana buscó yerba de escobilla, un tipo de maleza conocida por sus propiedades antinflamatorias y desinfectantes, con el fin de untárselo a su ama, posiblemente como un emplasto para mejorar los abscesos purulentos. “Para untar el pecho y pescuezo del apostema de su señora cogió la yerba de escobilla, que es buena para reventar apostemas, y se la puso porque esta confesante padeció de apostema en un pecho y su madre le puso escobilla y reventó con ella y quedó sana”, contó Ana ante el alcalde de Santa Fe de Antioquia.

Otro día de finales de 1668 o comienzos de 1669, Juana y algunos de sus esclavizados visitaron la estancia del gobernador de Antioquia Juan Gómez de Salazar y allí participaron en la matanza de un cerdo. La cocina —bajo el crujir de los tizones y envuelta en una bruma de olores a leña, a sangre y a pelos de marrano chamuscados— debía ser un solo ajetreo. Por un lado, los hombres esclavizados carneando el cerdo; por el otro, las mujeres preparando los guisos y las tripas que usarían para chorizos y longanizas, a la vez que ya se debía tener listo el lugar para ahumar una parte de la carne y salar la otra.

Juana Garcés bien podría haber estado supervisando el trabajo, o quizá también quería darles su sazón a los embutidos. En todo caso, le entregaron unos ajíes maduros, apachurrados, y el jugo empezó a escurrirle por la mano. El ardor comenzó y le pidió a Ana que le ayudara, por lo que Ana, muy solícita, tomó algunas de las hojas de col que estaba picando y se las entregó para que se estregara las manos y se limpiara. Lo que en principio pareció un mero acto de servicio se convirtió en un auténtico atentado contra la ama cuando al frotarse con las hojas empeoró la piquiña y arreció el enrojecimiento. “Y llegó la negra Ana Mandinga, su esclava, y le dijo que se untara una yerba que llevaba, y se la untó a su señora […], con lo cual le precipitó más el ardor, que le obligó a lavarse la mano y no se le quitó, y fue a más y repuntó una hinchazón en la garganta que le aumentó y le corrió por el pecho y en el brazo”, narró Esteban de la Cruz el 16 de julio de 1669.

Tras el incidente y recordando el episodio de los apostemas, Juana adelantó su viaje a Santa Fe de Antioquia y empezó a sospechar que Ana quería hacerle daño. Además, hiló una historia con otra y entró en su cabeza la idea de que Ana había matado a su marido. “Asimismo, clamaba la dicha Juana Garcés que la dicha negra Ana le había muerto a su marido […] y le dijo: quítate de aquí, que me estás matando”, agregó Esteban de la Cruz. Mientras que Antonio Flórez, cuñado de Juana, reportó que ella le había dicho “que su negra Ana la estaba matando, que le había untado yerbas porque la había hecho castigar porque no le servía bien y vivía mal, inquieta”.

La Colonia era una sociedad oral y aural (de escucha), pues el analfabetismo era imperante. Así, el rumor era importante para mantener la buena reputación de una persona o para cohibir y penalizar ciertas conductas mediante el escarnio. En este caso, Juana Garcés aprovechó cada oportunidad que tuvo para hablar mal de Ana y acusarla de que quería enyerbarla, casi como si esto pudiera revertir el mal o hacer cambiar de parecer a su esclavizada: “En esta ciudad ha oído decir públicamente que la enfermedad de la dicha Juana Garcés son yerbas”, reportaba Juan Ignacio Moreno el 13 de junio de 1669. Juana, incluso, había solicitado al liberto, Pedro Bazán, que le pidiera a Ana que dejara de hacerle daño: “Y por el conocimiento que tenía de ella le dijese y aconsejase la curase, y que en el discurso de esta conversación entró la negra y se alborotó […] y este testigo volvió en la noche a buscar a la negra, y llamándola para hablar con ella se alborotó más y le dijo que qué quería, que la dejase, que no era bruja […] y dicha negra salió huyendo”, narró Bazán.