Fernando Vallejo persiguió con saña a los personajes de sus biografías, describió con encono a parientes y amigos en su saga familiar, encuadró con rencor a su lejana Medellín. Todo en medio de algunos arrebatos de ternura. Era el momento de que alguien lo mirara desde afuera, lo viera caminar, partir, maldecir, brindar. Es lo que hace Andrés Burgos en su novela La muerte de Fernando Vallejo, una especie de confesión de parte con revelaciones de la contraparte. Los dejamos en “Casablanca la bella”, uno de sus capítulos finales, pasen, pasen.

Casablanca la bella

—

por ANDRÉS BURGOS

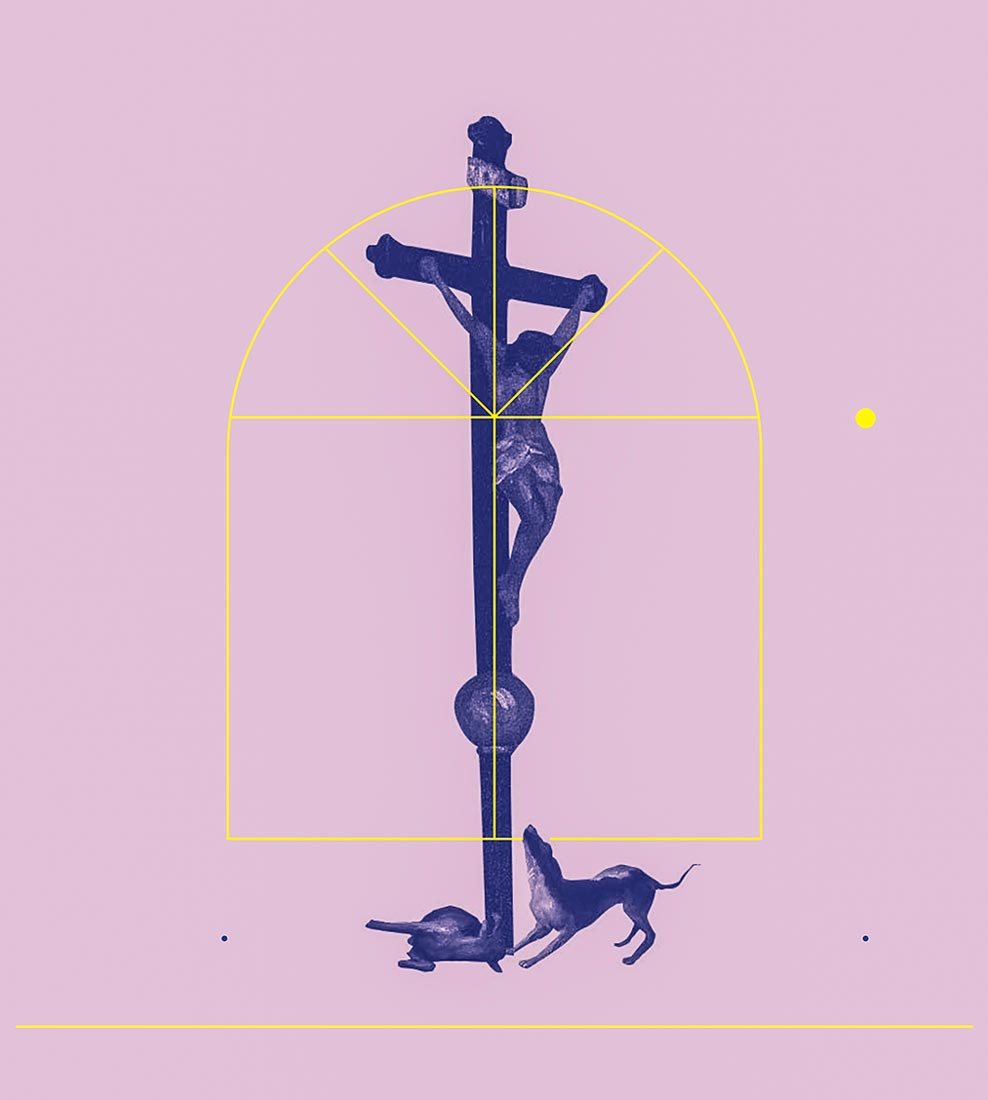

Ilustración de Ricardo Cardona Arango

Cuando David dejó de ser, vos dejaste de serlo también.

Regalaste lo que no se había destruido. Viste mucha gente salir de tu apartamento con los restos, suficientes para llenar varias casas, después de que el trabajo minucioso y tortuoso de días bajando escombros por las escaleras llegara a su fin. El suplicio de Sísifo, que incluyó las sábanas sucias de David cuando no le encontraste sentido a lavarlas, no sería eterno; aunque cuando te vieras solo, con la sala vacía, te hubieras preferido condenado a una eternidad donde por lo menos eso era algo, no la nada en permanente reverdecer.

Quizás te habrías quedado sembrado en la inmovilidad si el incidente de la puñalada no hubiera ocurrido, no hay modo de saberlo y no nos vamos a detener en fabulaciones porque estamos en una parte en la que el tiempo apremia. La posible denuncia fue fundamental para que tus amigos espolearan tu salida de México. Los pormenores de tu regreso a Colombia los viviste desde el vientre de una pecera y el único sentimiento perdurable fue el ardor, la angustia inmediata por la suerte de Brusca. La perra viajó en la bodega del avión y la diste por muerta mientras no la tuviste a tu lado, más viva que nunca, feliz de verte después de la separación y con muchas ganas de orinar largo para desahogar y corto para reclamar cada esquina de su nuevo territorio.

No retendrías lo suficiente como para mencionar en tu libro la noche que pasaste en Bogotá, en la casa de Gloria, una amiga en común, otra de las puntadas que ata nuestras historias. Ella, una mujer recia, casi no consigue mantener la compostura al recibirte en el aeropuerto. Te vio reducido a dos maletas con las traducciones de tus libros, y sin tener cómo más consolarte, te llenó de mimos infantiles. Vos los agradeciste con languidez. Solo te arrancó una sonrisa, efímera y triste como la última luciérnaga del universo, cuando te permitió subir la perra a la cama para que durmieran juntos antes de irte al día siguiente a Medellín.

Cuánto lloraste esa noche, si lo hiciste, o si el sueño llegó a apiadarse de vos, no nos incumbe. Descansá, Fernando, lo necesitás.

Fue Gloria quien me desveló el panorama completo cuando le conté que llevaba un buen tiempo sin verte. El comentario era solo un leño para avivar la conversación, pero a ella la agarró con la guardia baja y me regaló una letanía en la que intercalaba la tristeza por la pérdida de David, su compañero de juerga en sus visitas a México, y la preocupación por tu situación, que describió como una estancia en una casa vacía sin un sentido diferente a esperar que la muerte tocara el timbre. Tu simpleza monacal fue precariedad para ella, que vivió con ustedes la abundancia de la fiesta, la vida y el goce, una madeja suelta ahora imposible de devanar.

Conocí Casablanca, ese refugio último que David te dejó listo, cuando Gloria me puso en contacto con vos. Mi libro por fin tenía un norte, pero debía asegurarme de cuál era el tuyo para no redundar en un coro destemplado. No tuviste lío en invitarme a ir una tarde cualquiera, aunque fue como si oyeras mi voz por primera vez. Con la naturalidad digna de una visita frecuente, quitaste el doble candado de la puerta enrejada y me abriste paso para que entrara. Renuncié, por obvia, a la primera metáfora de la casona, una de las pocas que sobrevivía en el barrio Laureles entre edificios nuevos y funcionales. Al entrar, me llamó la atención cómo se reducían de inmediato los dos pisos que se prometían amplios desde afuera. El polvo y la oscuridad del tope de las escaleras confirmaban lo que ya me habían contado: poco subías y ese nivel se había convertido en una bodega. Tu vida se limitaba a la planta baja, más concretamente a la zona entre dos patios interiores y la cocina. Tu habitación, abierta de par en par, miraba a uno de esos cuadros sin techo bordeados por un corredor, muy al estilo de las fincas de los abuelos, donde nos sentamos a tomar tequila mientras Brusca prescindía de su esqueleto en una siesta despreocupada. La falta de decoración de tu cuarto, la cama sencilla y el escritorio con aires de pupitre me hicieron sentir en una casa cural de algún pueblo perdido. Casablanca era una antítesis. Seguramente tenía menos mobiliario del que había quedado en tu apartamento de México después de que la tierra lo redujera. La sala era una formalidad sin uso y disponía con displicencia de tres sillas y una mesa de centro que habrían estado mejor en una obra de teatro costumbrista, un toque que David nunca habría aprobado. Lo único vivo esa tarde parecía ser la perra, que cambiaba frecuentemente su área de contacto con la baldosa fría. El estoicismo de unas pocas plantas al sol era el tono impuesto. Vos y yo, entre bloques de conversación tranquila, caíamos en silencios estáticos y bien podríamos haber pasado por figuras en las humedades de la pared.

Compartiste sin reticencia las líneas generales de tu libro. Tu generosidad amable contravino la advertencia de quienes me aconsejaron no hablarte de mis planes. Que me ibas a demandar, decían, o mínimamente me haría acreedor a un sartal de insultos, como le había sucedido a un periodista que escribió un muy buen perfil sobre tu regreso a Colombia. Un día, de la nada, después de haber sido dulce y abierto durante todo el proceso, lo llamaste a gritarle con una riqueza de vocabulario que lo dejó perdido entre la sorpresa y la admiración. A mí, en cambio, no me diste demasiada importancia. Ya casi todo te tenía sin cuidado, me lo confirmó Silvia. Cuando intentó leerte fragmentos de este manuscrito, a la segunda oración te paraste desesperado y buscaste refugio en la cocina.

—No vale la pena.

—¿No vale la pena qué, Fernando? ¿Esta novela?

—Nada vale la pena en esta vida.

En nuestra conversación esa tarde te desligabas de los temas literarios soltando respuestas mecánicas y dejabas atrás cualquier necesidad de mencionar a David con un par de adjetivos amorosos. En contraste, te extendiste en minucias sobre la vida corriente en esa ciudad que no había vuelto a ser tuya con tu regreso ni mía con mi visita. El calor, el ruido y la agresividad de la gente te agobiaban sin llevarte a la ira. Esa la tenías reservada para tu libro. Eras un viudo triste, invisible para los ojos circundantes, preocupados por bailar frente a las pantallas de sus teléfonos o revisar los rendimientos de sus inversiones. Paseabas a Brusca enfocado solo en cruzar a salvo la avenida Nutibara, atestada de motos amenazantes. Aparte de ir a almorzar cada tanto al café de tu hermano Aníbal, muy cerca de Casablanca, poco te prestabas para cualquier interacción humana. Preferías quedarte encerrado con tu radio de transistores, el único trofeo del que presumías últimamente, porque conseguirlo había implicado para vos una hazaña. Ya no vendían radios en Medellín, repetías cuando nuestra charla se encaminaba hacia algún punto sensible. La dificultad para comprarlo, entre caminatas y pesquisas absurdas, fue una señal de que afuera no había nada que la vida pudiera ya ofrecerte.

Respondiste a mis preguntas sobre lo que ibas a contar en tu libro como si se tratara de una lista de mercado, reiteraste cuánto te había impresionado ver al terremoto comprimir construcciones de muchos pisos en arrumes mínimos, volviste una y otra vez sobre la supuesta mezquindad de tus vecinos y te quedaste pensativo frente al acertijo de darles nombres a los sismos, el del 85, y este, el de 2007, porque nombrarlos así te parecía una fórmula vulgar que echaría a perder cualquier novela.

Lo que alcanzaste a contarme fue suficiente para quedar tranquilo, por lo menos mi libro no sería una copia barata de tu recuento de esos días. A ninguno nos interesaba hacer una crónica del terremoto, una labor de la que ya se había encargado el periodismo, y nuestras respectivas historias apuntaban a solipsismos divergentes. Es más, aunque hubiera querido, no habría habido forma de acercarme a tu cuaderno de bitácora para Escombros, como terminaste por llamarlo.

Leerlo fue acompañar a un hombre transido de dolor en un lamento rabioso, sin pausa en el desfogue ni intenciones de narrar. Los sucesos concretos del sismo o tu vida junto a David se perdían entre páginas de maledicencia delirante e indiscriminada, la amargura llevada a una profusión que tus títulos anteriores no habían alcanzado. Si no me lo hubiera impuesto como tarea para escribir esto, habría sido incapaz de terminarlo. No sé si es un buen libro, pero no me cabe duda de que esculpiste un retrato fiel de la desesperanza y la frustración, devenidas furia, de quien no logra expresar de otro modo su escozor en la tripas.

Te describiste con maestría en la misma medida que lo hace un demente entregado a perorar sobre la música de las esferas.

Y yo, entretanto, el escritor menor que pretendía rellenar los silencios de tu concierto, no encontré el espacio en esa partitura del sinsentido y me dediqué a nombrar mis miedos de un modo diferente a nombrarlos, en una confesión apurada entre dientes, porque quiero encapsularlos en un callo, como hace un cuerpo todavía sano cuando se le entierra una astilla, para seguir adelante con la vida, la que creo que aún me queda y puedo encauzar. No consigo unirme a tu apuesta total por el abismo porque, por lo menos en esta historia, no soy yo quien se muere a continuación.

* Fragmento del libro La muerte de Fernando Vallejo. Tragaluz Editores, 2024.