Hace quince años

—

Por LUIS MIGUEL RIVAS

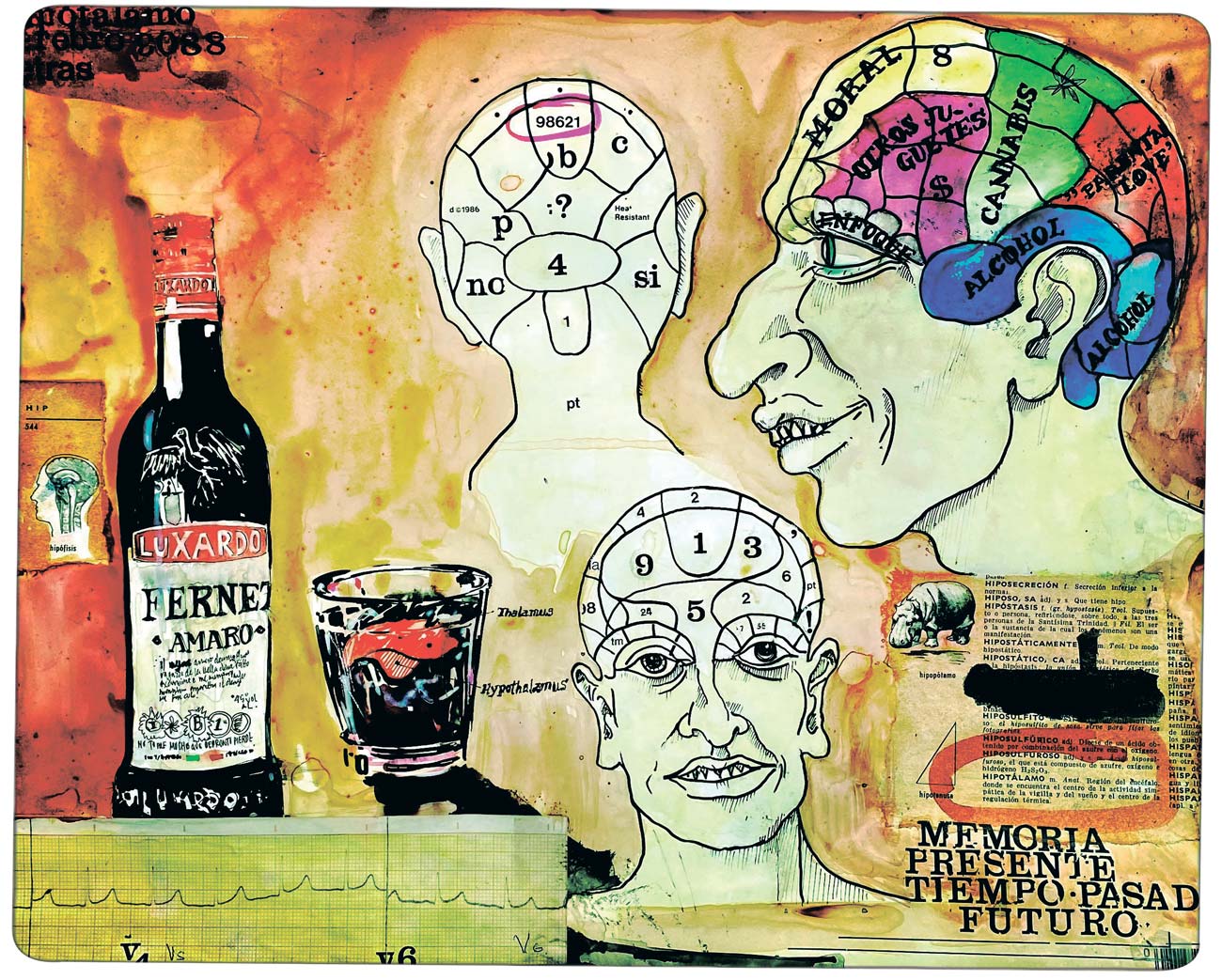

Ilustración de Cachorro

I

Hace quince años, el 2 de diciembre del 2008, murió el célebre Paciente HM, recordado por ser el hombre más desmemoriado del mundo y famoso porque, hasta antes de su muerte, nadie sabía quién era. O muy pocas personas, entre ellos los doctores William Scoville y Brenda Milner, quienes se dedicaron a estudiar su caso durante más de cincuenta años y escondieron con celo la identidad del dueño de un cerebro cuyas imágenes y estudios pormenorizados le daban la vuelta al mundo revelando importantes descubrimientos para la neurociencia, y que hoy reposa en su versión tridimensional, a disposición de los estudiosos, en la Universidad de San Diego.

Solo después de su muerte se supo que el Paciente HM se llamaba Henry Gustav Molaison, que había nacido en la ciudad de Hartford, Nueva Inglaterra, en 1926, en una familia de clase media y que a los nueve años se cayó en una bicicleta. Luego de ese accidente sufrió intensos, progresivos e inerradicables ataques de epilepsia que le imposibilitaron llevar una vida normal, hasta que, en 1953, a los 27 años, desesperado, acudió al hospital de Hartford dispuesto a someterse a cualquier intervención con tal de que lo liberaran del sufrimiento. Allí estaba el reputado neurocirujano William Scoville, quien decidió practicarle una cirugía experimental en la que extirpó parte del cerebro, en específico el hipocampo, donde según sus investigaciones se concentraba el origen de la epilepsia.

Henry se curó de los ataques. Pero en la primera revisión posoperatoria, cuando el médico que lo había atendido durante todo el proceso regresó al consultorio después de salir por unos documentos, se encontró con el gesto extrañado de su paciente de siempre que lo miraba como si nunca lo hubiera visto. Molaison había perdido la capacidad de crear nuevos recuerdos y su memoria se quedó estancada en los tiempos previos a la operación. Hasta su muerte vivió en un eterno y vagaroso presente. Una versión inversa de Funes, el memorioso. Mientras Funes necesitaba un día entero para recordar con minucia lo que había hecho en un día, Henry se demoraba en la eternidad inconmensurable de un presente que se difuminaba apenas aparecía.

Nunca reconoció en el espejo de su habitación un rostro que se arrugaba y endurecía con el paso de las décadas y que nada tenía que ver con el hombre que él consideraba ser. Cada encuentro con los científicos que compartieron su cotidianidad durante medio siglo era una experiencia inicial. A la muerte de los padres, su única familia, quizás alcanzó a entristecerse unos segundos, pero luego se distrajo y pasó a otro tema.

Henry Molaison murió, sin darse cuenta, un martes a las cinco de la tarde, a los 27 años para él, y a los 82 según el resto de la humanidad. Desde el punto de vista científico su presencia en el mundo fue invaluable. Mirado en abstracto, desde el punto de vista poético, su vida es una gran metáfora de carne y hueso. Pienso en un presente absoluto, casi inexistente por falta de contrastes, que no viene de ningún lado ni va para ninguna parte. Imagino orwellianamente un mundo en donde las convulsiones se curan cercenando órganos y las disrupciones se solucionan con la supresión de la historia y la identidad.

II

Hace quince años, en diciembre del 2008, me topé, no recuerdo cómo ni dónde, con un periódico en cuya portada aparecía un combo de gente empelota. Lo leí completo con atención y sorpresa. Tres lustros después, cuando trato de recordar lo que encontré en esas páginas, apenas evoco una mezcla de morbo católico y malicioso placer infantil ante las desnudeces de la foto. Y la idea confusa (tengo recuerdos muy vagos de ese tiempo en el que no hacía nada) de que los artículos y crónicas hablaban del Centro de Medellín, de “algo” que estaba ocurriendo en el Centro por esa época.

He olvidado muchas cosas de los últimos quince años. La memoria fotográfica de la que me ufané en los tiempos universitarios se ha estropeado, no de golpe por efecto de una caída en bicicleta sino lentamente en virtud del tiempo, inundaciones alcohólicas y profusos efluvios marihuanos. A veces, en medio de una conversación, de repente y de la nada, pego un salto y grito una palabra que no tiene que ver con el tema del que se está hablando: ¡oropéndola! o ¡adminículo! o ¡cartapacio! o cualquier otra palabra que en una charla de días antes, con otra persona, no pude encontrar en el momento preciso y tuve que remplazar por alguna parecida, pero cuya búsqueda persistió silenciosa en mi mente por cuenta de un obsesivo mecanismo automático que la viene a encontrar en el momento más discordante. Olvido mucho y de todo: libros recién leídos, nombres de personas entrañables, fechas importantísimas, canciones íntimas, teorías sólidas y arraigadas; y mi capacidad de olvido no solo va en aumento, sino que se sofistica a niveles casi artísticos a tal punto que últimamente padezco episodios de alzhéimer mezclados con déjà vu en los que me sorprendo pensando: yo esto ya lo había olvidado antes.

Al principio me preocupé. Pero la omnipresencia del doctor Google para recordar información y del papel y el lápiz para contrarrestar los olvidos domésticos, me tranquilizó. Luego comprobé que tanto el doctor Google como el papel y el lápiz eran incapaces de relacionar datos de acuerdo con un modo personal de ver el mundo y de darles un sentido profundo a los recuerdos (muchos o pocos) que se tengan. Descubrí que hay una instancia más allá, detrás, antes y por encima de la habilidad de recordar con pormenores: la comprensión general, el darse cuenta, la conciencia: esa “facultad psíquica por la que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo”. De lo que carecía Funes por exceso de información, “… no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer”, dice Borges, y Molaison, por carencia absoluta. A Funes, que lo recordaba todo, le sucedía que “su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez”; a Molaison, que no recordaba nada, le sucedía igual.

III

El mecanismo obsesivo que opera en el sótano de mi mente se obstina en recuperar lo que leí en aquel periódico quince años atrás. (Esa obcecación por encontrar el hueso de sentido en el centro de alguna remembranza es la rebeldía de la conciencia contra el deterioro biológico). Pero la obsesión no alcanza, el recuerdo no llega y acudo a la gran memoria artificial de la red. En la página web del periódico encuentro la foto del combo desnudo y al lado la lista de los textos. Los repaso uno a uno.

Leo algunos artículos de nuevo por primera vez. Como ese de Byron White (su voz reverbera, viva, a mi lado) sobre las casas ilustres en la zona de Girardot y Maracaibo.

Otros textos no los recordaba en absoluto y me parece haberlos leído esta mañana porque hablan de realidades que años después permanecen inalterables. Recuerdos del presente. La crónica verde en esa primera edición, por ejemplo, se refería a los intereses de poder y los prejuicios infundados que han regido la prohibición de la marihuana desde 1894 en Inglaterra hasta ese día de hoy del 2008 en Medellín y hasta este otro día de hoy del 2023 en Buenos Aires.

En otras crónicas me conecto con un tono y una atmósfera que desconozco sin serme ajenos, como esas casas ignotas y entrañables que visitamos en los sueños. Camilo Jiménez escribía sobre la Medellín de 1998 y mencionaba su paso por algunos lugares emblemáticos que en el 2008 habían dejado de existir —La Arteria, la librería Continental, los teatros Libia y Junín—. Sitios por los que yo también pasé en esa época y en los que seguramente me crucé muchas veces con el autor antes de que nos conociéramos. Pienso que, sin darse cuenta, Camilo estaba registrando la prehistoria de todas las cosas que le ocurrieron después, incluida nuestra amistad. “No sabemos qué sorpresa nos deparará el pasado”, dijo Pascal Quignard (de quien no he olvidado ninguno de sus libros porque aún no los he leído) en una entrevista.

Todos los textos de esa primera edición eran pistas para tratar de comprender cómo el Centro de Medellín había llegado a ese presente de hace quince años. El que retrataba Jorge Agudelo en una crónica sobre la cotidianidad vibrante y diversa del Parque del Periodista. Travestis, punkeros, poetas, oficinistas, estudiantes, profesionales, teatreros, malabaristas, viajeros, homosexuales, heteros, bisexuales, metaleros, góticos, raperos… Gente hasta de tres ojos. Una diversidad que en ese momento estaba siendo amenazada por manos invisibles y políticas evidentes (ahora se me aclara ese “algo” que estaba pasando) y ante lo cual la portada de los empelotados y el contenido del periódico eran una respuesta.

Vuelvo a ver la foto con las dieciocho personas desnudas y creo que no conozco a nadie (o no les reconozco sin ropa). Inermes, frágiles, expósitos en media calle. Tan parecidos a mí, tan yo mismo. Como un espejo que reflejara mi cuerpo en distintas versiones y posibilidades. Como el espejo de una ciudad que no se quiere reconocer en él porque la imagen que tiene de sí misma está congelada en un aséptico pasado ilusorio. Cuerpos reales, imperfectos, disruptivos, marcados por el paso del tiempo, alrededor de los cuales, sin que se alcance a apreciar en la foto, acecha un espíritu en forma de bisturí que pretende solucionar las convulsiones cercenando el hipocampo y acabar con las disrupciones suprimiendo la memoria.

Etiquetas: Cachorro , Luis Miguel Rivas