Entre dos ciudades

La ruinosa Medellín de los años ochenta no lucía así precisamente por la guerra, sino por los procesos de transformación urbana. Al lado del extraño escenario de obras inacabadas, calles destrozadas y edificaciones derruidas del Centro, surgieron obras de infraestructura que remodelaron por completo la faz urbana, generando sensaciones constantes de inestabilidad arquitectónica. Aunque se hubieran proyectado en los años cuarenta, las transformaciones solo fueron posibles treinta años después, hacia mediados de los años setenta. En ese momento se activó un modelo que buscó desdensificar el Centro expandiendo la ciudad hacia el sur y el occidente y, más adelante, en los años noventa, con la construcción del tren metropolitano.

Este escenario caótico del Centro coincidió con el superpoblamiento de las laderas del norte, a partir de la construcción informal. Los barrios populares, que recibían continuas migraciones rurales del eje económico industrial, se fueron deslindando poco a poco del sur de la ciudad, separando dos imaginarios reconocibles desde los puntos cardinales: norte y sur. Así, la guerra de los años ochenta encontró un hábitat con apariencia de desastre urbano, una Medellín entre dos universos contrapuestos: las periferias montañosas circundantes, de crecimiento informal, y el valle urbanizado que constituía el núcleo social y económico de la ciudad.

Valga en este punto la ilustración de Fernando Vallejo en La virgen de los sicarios:

“Medellín son dos en uno: desde arriba nos ven y desde abajo los vemos, sobre todo en las noches claras cuando brillan más las luces y nos convertimos en focos. Yo propongo que se siga llamando Medellín a la ciudad de abajo, y que se deje su alias para la de arriba: Medallo. Dos nombres puesto que somos dos, o uno pero con el alma partida”.

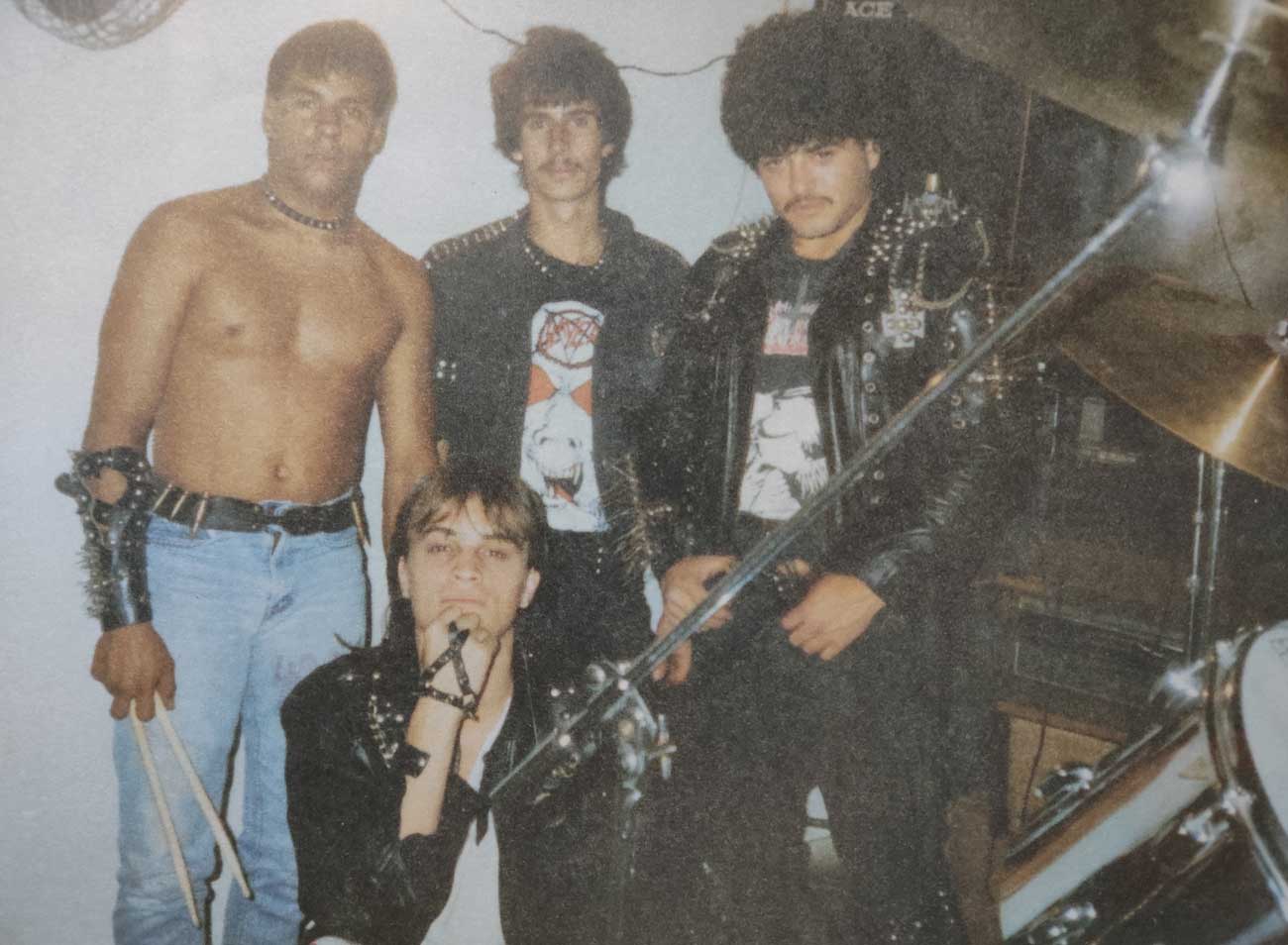

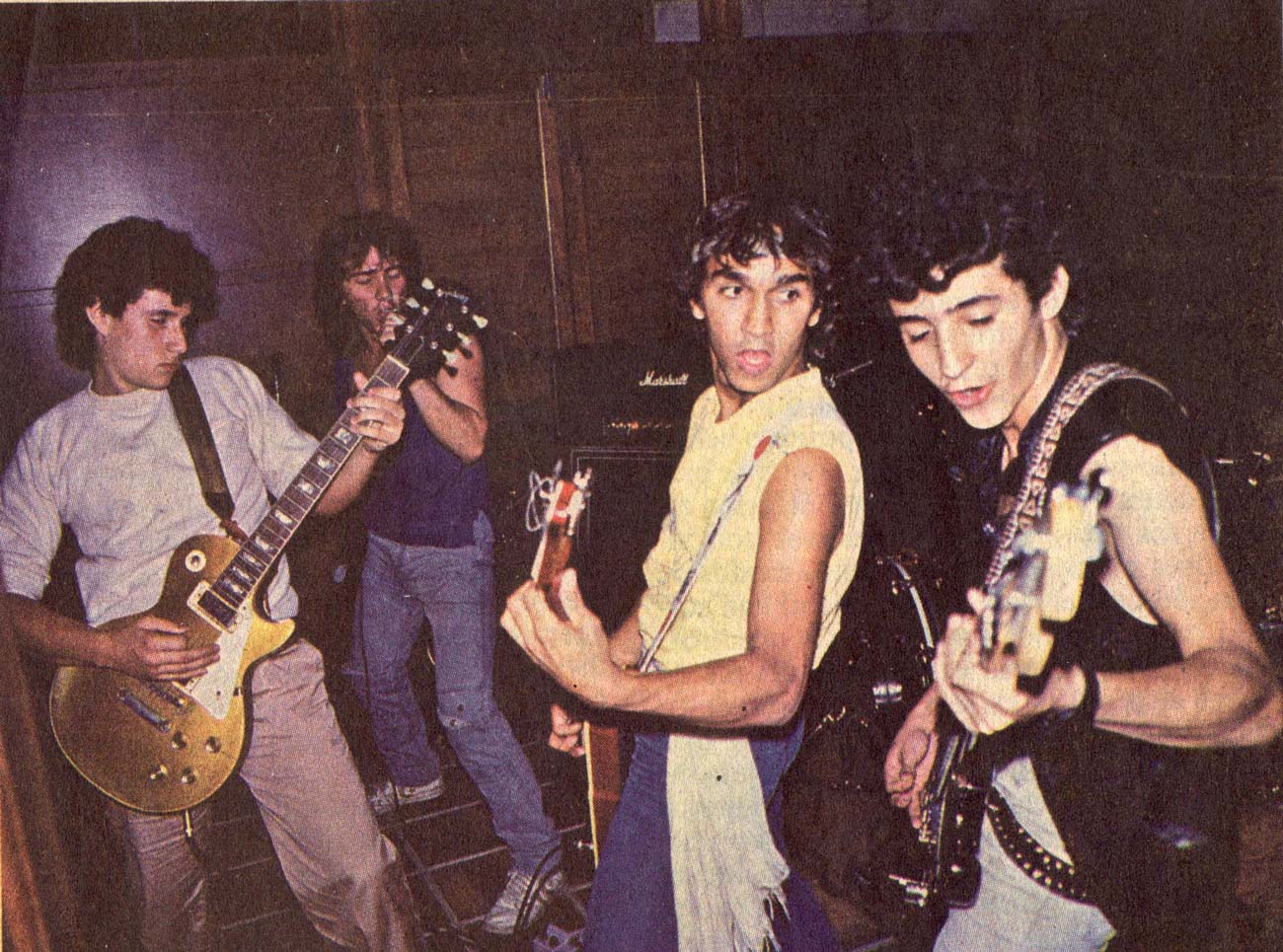

El alias de Medallo se convirtió en la base nominal para dar consistencia identitaria a la producción metalera de los barrios periféricos; laderas desde las cuales se escuchaba el estruendo urbano impregnado cada vez de más violencia. Era sobre todo en los barrios donde se respiraba metralla, y era allá donde los jóvenes se expresaban a través de gritos y estertores cada vez más macabros.

La plaza y la batalla

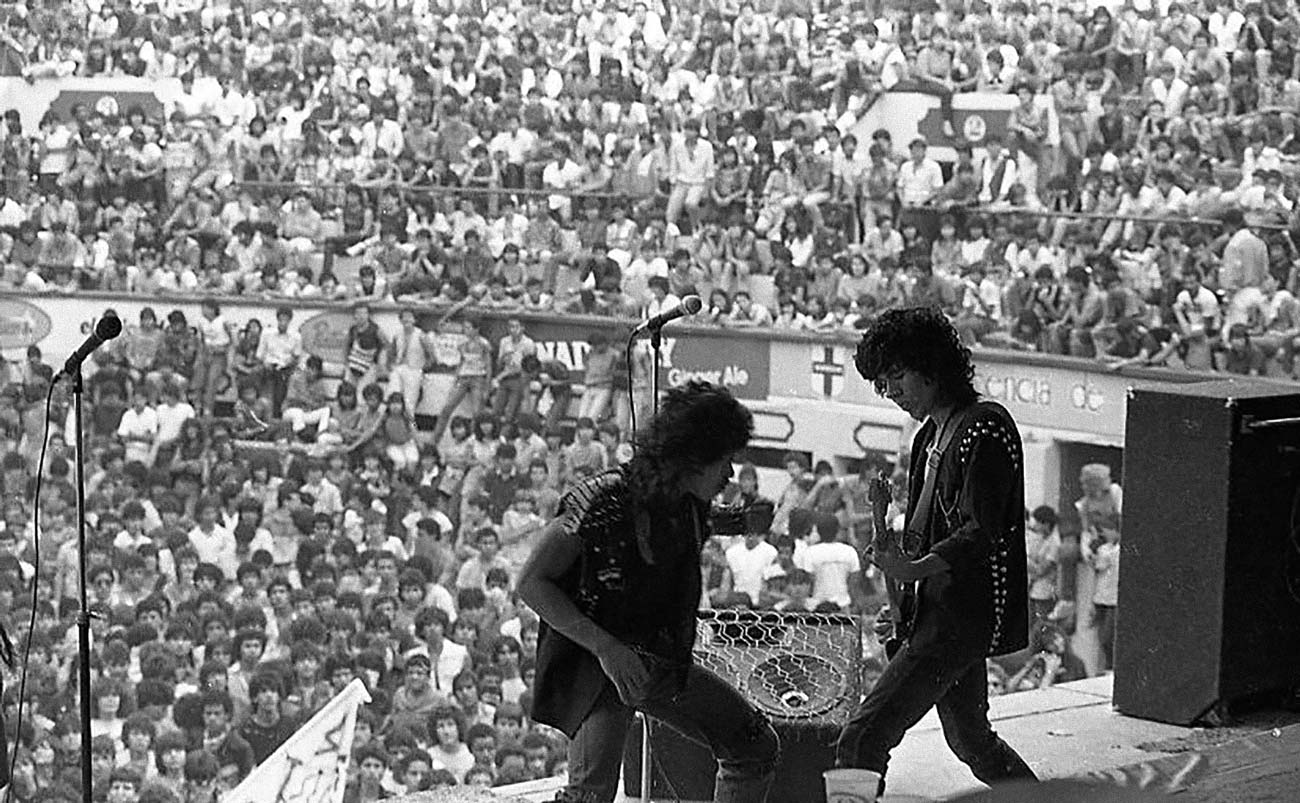

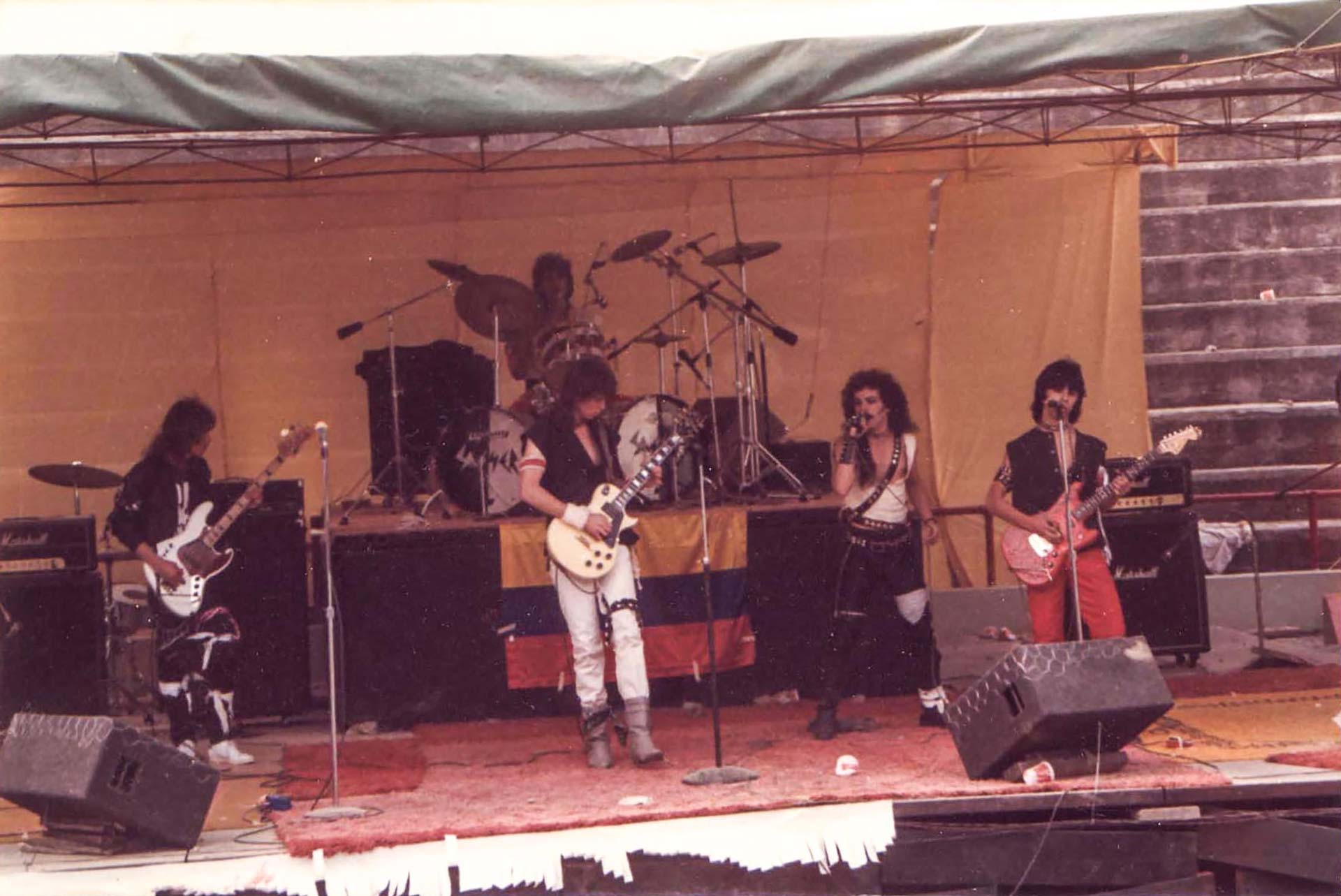

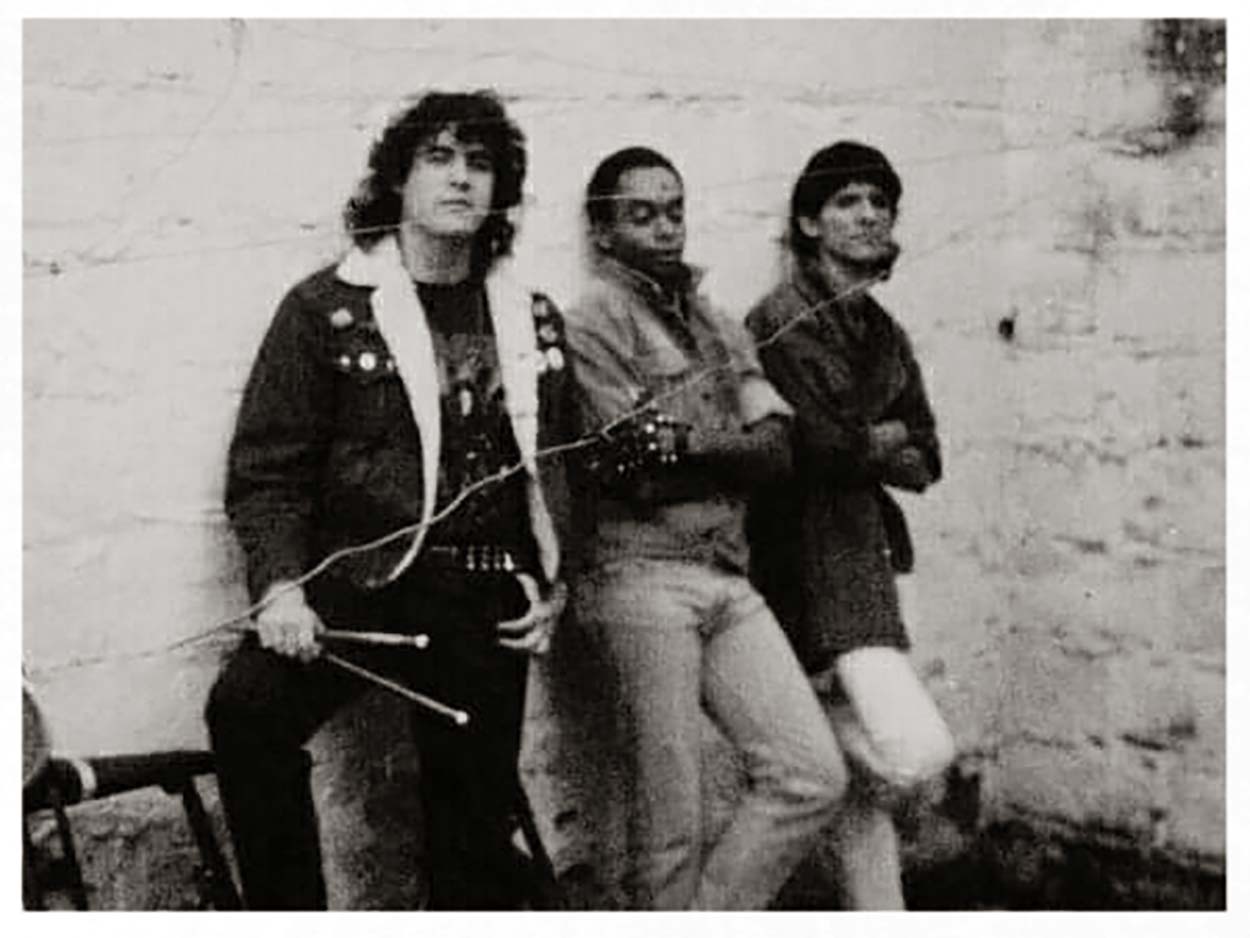

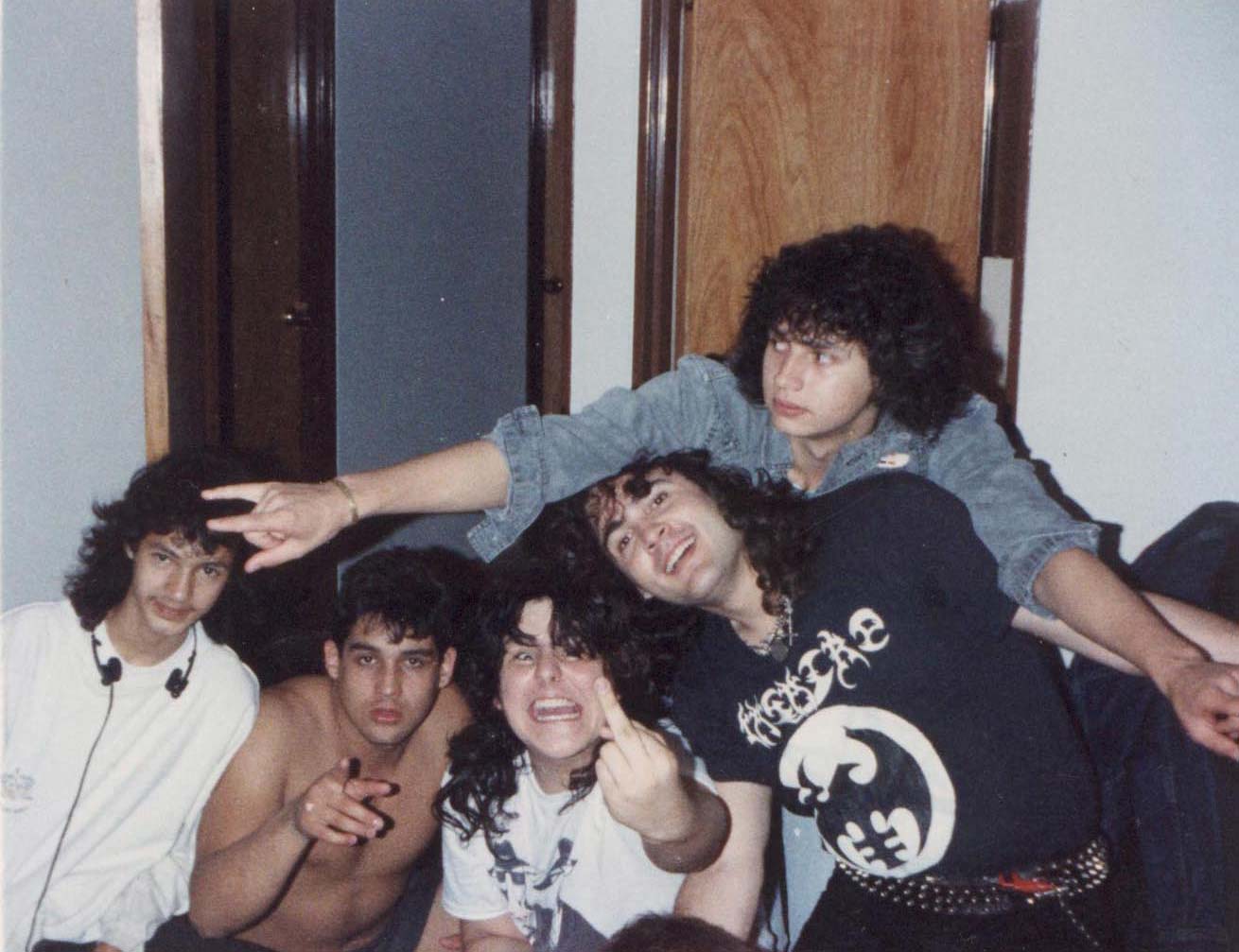

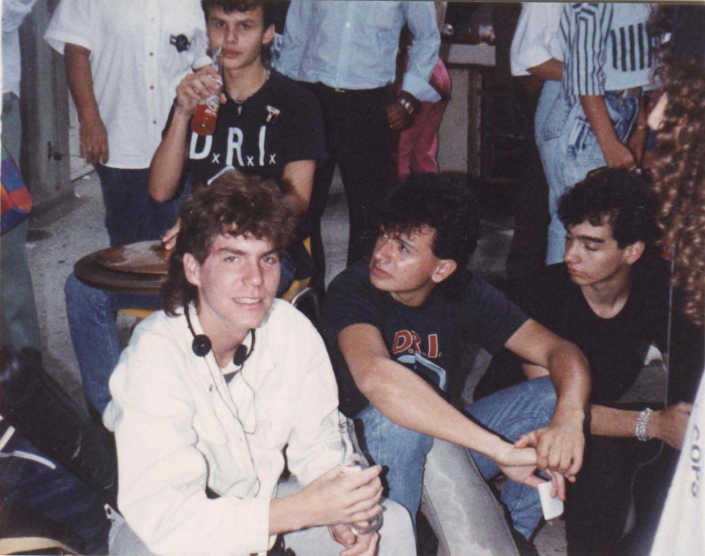

Fue en marzo de 1985 cuando en la plaza de toros La Macarena ocurrió la que puede ser la mejor constancia de la distinción entre Medellín y Medallo. Un evento musical masivo que se denominó La batalla de las bandas fue la presentación en sociedad del movimiento del Metal Medallo. La contienda musical evidenció la profunda distancia socioeconómica que separaba a los jóvenes de los barrios marginales, sobre todo del noroccidente y nororiente, quienes a través de las agrupaciones musicales que sentían como propias, porque invertían los valores canónicos de la armonía y la melodía haciendo música dura y estridente, reclamaban su derecho de pertenencia a la ciudad.

Parabellum, Mierda, Gloster Gladiattor, Danger vs. Kraken, Lasser, Spol, Excalibur. En retrospectiva, si comparamos los nombres de las agrupaciones intuimos que algo telúrico empezaba a emerger: en las primeras, de clase social más baja, había un compromiso directo con las preocupaciones sociohistóricas, mientras las de clase social más acomodada poco se interesaban por el devenir violento de la ciudad. O por lo menos así se interpretaba. Los metaleros que se consideraban más “genuinos” exigían una pertenencia territorial a Medallo y despreciaban las expresiones “falsas” de carácter “burgués” de las bandas de Medellín.

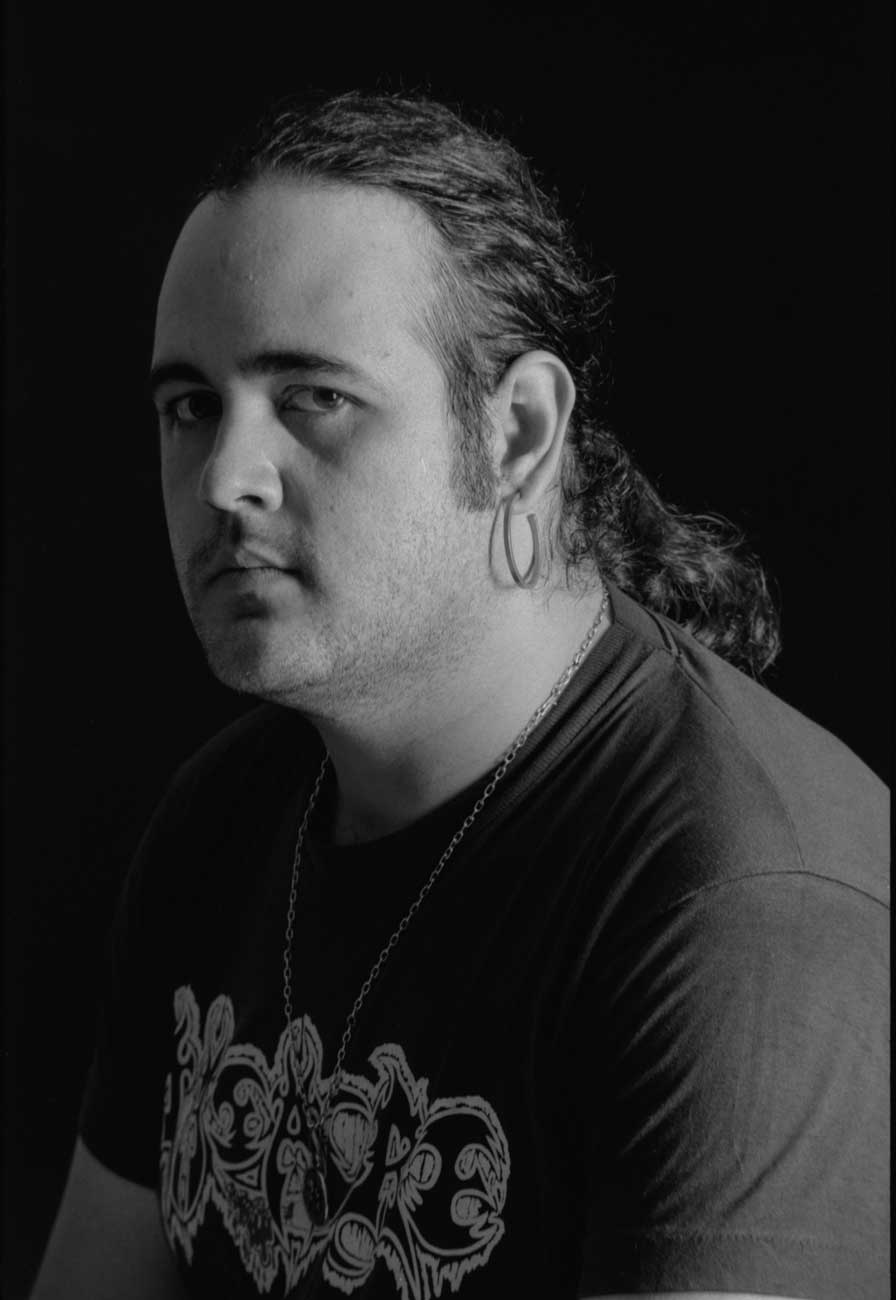

“Allí se produjo la gran división del rock en Medellín”, me dijo hace poco Víctor Raúl Jaramillo, Piolín, de la banda Reencarnación. “Por un lado, las bandas que querían ser estrellas del rock y, por otro, la fuerza del underground que quería generar nuevos vínculos sociales y una manera distinta de entender la ciudad”. Alex Oquendo, de Masacre, me dijo también que la emoción de estar en el lugar de los “burgueses” le imprimió al evento unas características revolucionarias.