Medellín ha devenido en el epicentro de los relatos en forma de canciones que la industria musical latina produce ahora mismo bajo el sello del reguetón. Un sinnúmero de ejemplos diluidos en las letras de las canciones, referencias a sus barrios, imágenes y sonidos hablan de esta ciudad “renovada, limpia, multicultural, sexi”. De pronto Medellín se vuelve sabrosa y deseable; tiene la brisa del mar Caribe flotando, apareándose con el esmog en sus calles. Atrás quedan los problemas del presente, su desigualdad económica, su tasa de homicidios y feminicidios. La ciudad se posicionó como la capital mundial del reguetón que junto a Puerto Rico son los productores con denominación de origen de éxitos asegurados para la industria.

El reguetón empezó como un sonido plebeyo, una música de barrios marginalizados de Puerto Rico y Panamá, se introdujo en Colombia a principios de los dos mil con algunos vasos comunicantes de esta energía erótica y barrial de los lugares del Caribe (véase Fusión Perreo, de Quibdó, por ejemplo). Poco tiempo después, y a raíz de su éxito entre los jóvenes, la industria lo logró “corregir” y encontró las estrategias para destilar este “linaje negro”, y remplazar toda la “suciedad” con un sonido enjuagado en el pop gringo, mucho más digerible para el registro primermundista.

Esta ciudad ha sido clave en esa transición del género y su transformación, también ha servido como laboratorio para ese proceso de blanqueamiento de los sonidos y las imágenes que se registran en las letras, las canciones y los videoclips. Los puentes se tejieron primero con los migrantes colombianos en Miami, pues muchos de los cantantes de la ciudad tenían relaciones familiares o laborales con alguien en Estados Unidos, luego, con una mímesis del acento y la actitud de los puertorriqueños en el fraseo, empezaron a ganar terreno en la escena local y pocos años después, a seducir a los productores del “género urbano” para que vinieran a la “Mónaco suramericana” y descubrieran el potencial de talentos que tenía escondido la ciudad.

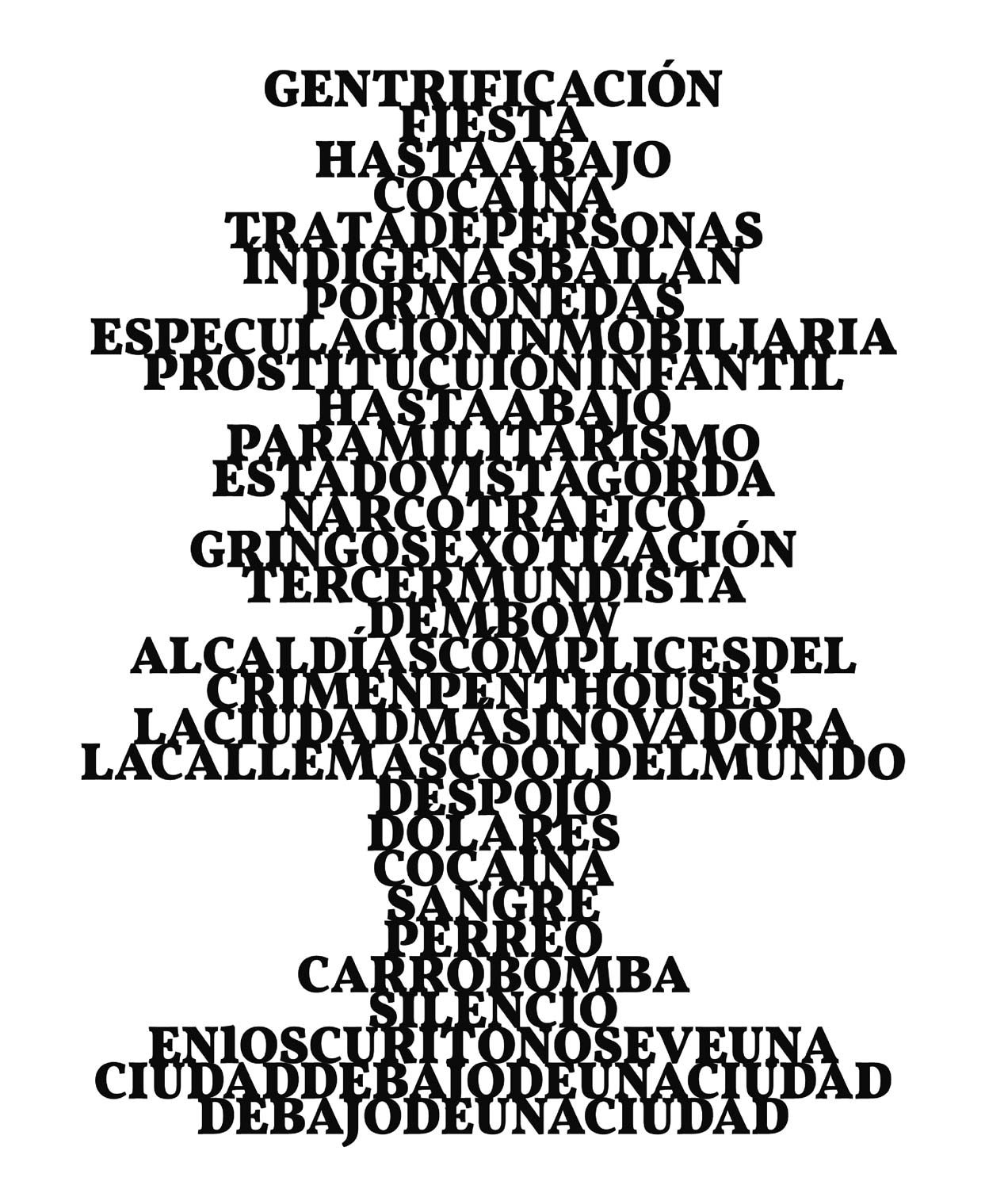

Canciones como Poblado, con 384 millones de reproducciones en Youtube, Qué Chimba, con 38, La Isla, con 24, de diferentes artistas de talla mundial, le cantan al barrio El Poblado como un lugar de ensueño para la fiesta, el desenfreno, la cocaína de buena calidad, el amor y el sexo. Todas estas capas musicales cubren, como un manto sonoro, las complejidades en El Poblado, específicamente en las cercanías del Parque Lleras, la prostitución infantil, la trata de personas, la gentrificación, la especulación inmobiliaria, la indigencia acrecentada, entre otras problemáticas. El Parque Lleras es un centro gravitacional de estas músicas que trazan un imaginario de este lugar como algo que, definitivamente, no es, quizá porque hace mucho tiempo quienes escriben las canciones no lo habitan.

Se me hizo particular que, en esta búsqueda, pude encontrar más de treinta canciones de reguetón que se refieren, de manera directa, al espacio de El Poblado y hacen énfasis en el Parque Lleras.

Acá, una selección de canciones que hablan, a modo de radiografía, sobre dicho espacio, para el deleite local e internacional.