El bus seguía hacia Tame, al sur, adentrándose en el llano y dejando atrás la frontera internacional. Me había embarcado al promediar la tarde y al llegar a Saravena ya había oscurecido aunque la distancia solo era de 150 kilómetros. En la misma calle que me apeé, que cumplía como terminal de transporte, encontré hotel y restaurante en un solo negocio. Lo atendía una familia que vivía ahí mismo. Me asignaron un cuarto y mientras me instalaba vino la señora, joven y amistosa. Me había registrado como artesano y quería ver mi trabajo. Su hermana cumpliría años la semana siguiente y tal vez encontraba algo para regalarle. No encontró nada de su gusto, en cambio fue evidente que su visita, que procuraba la idea de una casualidad, era un fisgoneo de mis cosas y un interrogatorio a domicilio. Sin duda un procedimiento típico de la zona. La fama de Saravena empezaba a ser real, pero al menos contaban con la delicadeza del disimulo que no me habían ofrecido en otros pueblos.

En la mañana salí a conocer, llevaba el tablero de artesano. La novedad es algo fugaz y su provecho es mejor en ese breve tiempo que dura la sorpresa en la retina. Era un forastero pero también era un artesano y un periodista. Ya sabía, sin embargo, que de las tres condiciones la última debía ser invisible y que la primera podía justificarse en la de artesano que era lo único que podía explicarme por allí. Días antes en La Playa de Belén, Norte de Santander, donde podía presentarme como turista de Los Estoraques, un par de paisanos, comedidamente, me habían sacado del pueblo. “Es por su bien, hermano, váyase de aquí”, pero en Saravena no había turismo, era, pues, un artesano.

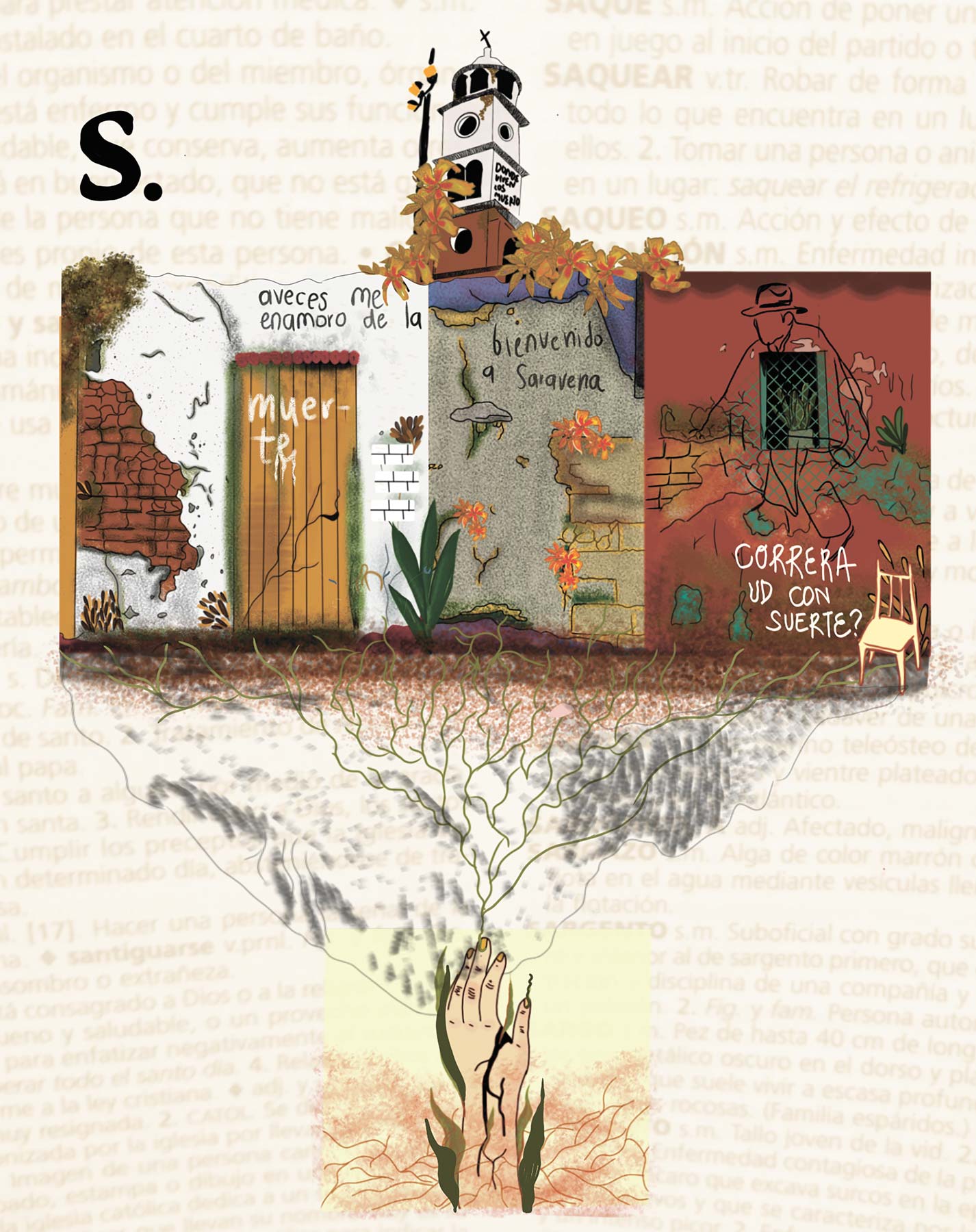

Las calles anchas y con pavimento de cemento. El parque muy concurrido a esas horas. Parroquianos de sombrero y poncho caminando o conversando debajo de árboles o estacionados frente a negocios de ropa, ferreterías o tiendas de abarrotes. Algunos se habían bajado de sus bicicletas y las sostenían mientras conversaban. Vendedores ambulantes de relojes, lotería, café, riferos de motos y bicicletas que hacían vibrar sus voces bajo las frondas de ceibas, amarillos, almendros. No faltaban tenderetes de juegos, jugos, frutas o frituras. Restaurantes y bares, los clientes aturdidos por vallenatos, no por joropos llaneros. Soldados y policías muy pertrechados, dispersos por cada cuadrante. Al paso por ese lugar central veía un pueblo próspero, abrigado por la pujanza y la esperanza de sus habitantes venidos hacía tan poco a mejorar sus vidas y a inventar un pueblo. Era cierto ese triunfo de sus vidas y no lo era menos que vivieran interrogados, muy de cerca, por la guerra. Para encontrar respuestas o para complicarlas, había también paisanos disfrazados de paisanos secretos para ver cómo sucede todo eso que hace que Saravena sea como es.

Caminé por ese parque como el artesano que era, sin afán, atento, ofreciendo aretes, collares, pulseras, con notorio éxito. No me extrañé, había ocurrido igual en otros lugares también muy referidos en las guerras colombianas: Otanche, Puerto Boyacá, Ocaña. Un hombre de unos treinta años quiso una cruz para su cadena. Tenía de alpaca. Sabía bien que en un tablero de artesano no deben faltar cruces de cualquier material y que en pueblos como este tienen harta demanda. Preguntó si la podía hacer más grande. Convinimos precio y mientras la hacía el tipo desarrolló una conversa que era una versión callejera del interrogatorio hotelero. ¿Y le gusta el pueblo? ¿Ah…, y a quién conoce? ¿Y vino por Tame o por Pamplona? ¿Piensa quedarse mucho tiempo? ¿Y pa onde piensa seguir? Ahora el pueblo se parecía más a su fama pero menos de lo que se parecería poco después.

Luego de hora y media, acaso dos, abandoné el animado y conveniente parque y tomé camino por la calle que me pareció más larga y concurrida. Un forastero siempre encuentra algo para mirar por primera vez y un artesano alguien a quien ofrecer su trabajo. El periodista, entre tanto, puede aprovecharse de los dos. El sol del llano retostaba las calles que lucían muy limpias, el aire ardía pero el pueblo era vivible por las ráfagas de vientos que venían corriendo por las extensas llanuras y fluían aliviando el bochorno. Casas amplias y sólidas de un solo piso. El dosel de ceibas, balsos y otros árboles siempre por encima de los techos.

A poco andar, todavía en el barrio Centro, encontré un grafiti que le confundía la edad y todas las victorias económicas a ese pueblo recién nacido. La frase apareció con furia, igual que un asaltante que no aborda a su víctima con sutilezas: “Hay 40 toneladas de TNT para cada perro guerrillero”. Los trazos de aerosol blanco eran bruscos, reteñidos pero legibles. No tenía para qué leerla dos veces. Me dejaba preguntas y conjeturas, pero podía no ser tan extraña, la guerra estaba viva y los enemigos tenían necesidad de amenazarse. Amenazar es una forma de atacar y a veces suma. Seguí caminando, no buscando más frases ni huyéndole a esta, pero tampoco como si no la hubiera leído. Venía de Pamplona, “la ciudad enamorada”, mantenía el recuerdo de repetidas declaraciones amorosas que con afán y temblor decoraban los muros de la vieja ciudad: “Crys en mi corazón hay un gran lugar para ti”, “Nena floto solo con tocarte”, “José te necesito hoy, mañana y siempre” y montón de corazones flechados al lado de letras iniciales y secretas.

Saravena es joven pero es grande. Las calles se abren en damero, muy planas. La frase quedaba atrás con su clave de odio. No era contra mí, pues no era un guerrillero, aunque lo fuera en ese supuesto que encarna todo forastero. Tampoco aumentaba anuncios o peligros a los dos interrogatorios vividos o a esas mallas antigranadas de uso en el edificio policial del parque. Podía entenderla como parte no letal de la guerra. Por ahora bastaba para que Saravena se hiciera inolvidable en mi memoria de pueblos.

Ahora caminaba menos distraído que antes aunque igual, sin saber hacia dónde. El periodista y el forastero no necesitaban saberlo, pues todo narra, todo muestra, pero aunque el tablero de artesano podía “pagar” esa ventaja, prefería no creerla demasiado. No es necesario y puede ser necio ver todo lo narrable. Caminaba comprobando que la prosperidad que se anunciaba en el parque era evidente y pacífica en las calles y así encontré otro grafiti: “Las chicas de Saravena son bonitas, la guerrilla me emociona, pero matar me fascina”. También en aerosol blanco y sin firma. Aunque su anonimato inducía duda, debía entender la emoción guerrillera como una ironía enemiga.

Anhelo de viajero es ver cosas por primera vez. Aquellos grafitis, su estilo de odio primario en el que no mediaba la política ni la discusión de un ideario o doctrina sino la venganza y el rencor era algo que me resultaba novedoso, así que mi anhelo recibía su parte, pero esta no agregaba gozo ni gracia al anhelo.

En la calle siguiente, justo en la pared de la esquina donde el ojo del paseante requiere un poco más de atención, encontré otra frase, era imposible no leerla. Una sola mirada la recogía completa como una revelación instantánea. Más que una frase era un objeto o artefacto complejo. Tal vez una mina de desintegración mental: “Volver a nacer es volver a matar”. Eran letras, simples letras en la pared pero no parecían escritas para ser leídas sino para ser sentidas. Un puñetazo en el estómago, los riñones, un garrotazo en la cabeza. Esa frase diminuta escupía toda la filosofía conocida y creaba una que se cerraba y erraba sobre sí misma, sin dejar afuera ninguna esperanza ni cultivarla adentro. ¿Qué podía seguir sino un aullido? No puede explicarse cómo esa sola frase no había desalojado al pueblo entero, cómo no había crecido hasta apoderarse del ánimo de la gente igual que un eco exterminador. Seguí mi camino pero ya no era un forastero, ya sabía mucho, algo muy íntimo de allí. Había perdido la inocencia saravenense.

Doblé una calle, entré en la próxima, igual que antes, sin dirección calculada, pero la novedad estaba en retirada. Georges Limbour, a quien llamaron el Vagabundero, escribió de un pueblo africano: “Me parecía que los habitantes de esta ciudad escondían bajo sus largas ropas, a la altura de su pecho, una profunda herida, un abismo luminoso”, pero allí solo veía la herida. Había perdido la inocencia saravenense.

Caminaba pensando que no podía haber más frases como esas, que era imposible tal suma o resta o división o lucro del odio. Pero estaba equivocado y pronto encontré otra: “Unase perros asesinos”. Las frases anteriores me habían causado admiración, incredulidad y una clase de desgano inédito a la hora de conocer un pueblo. Esta última frase era de respuesta y tenía menos calibre o pólvora o filo y hasta revelaba indefensión. Pensé en los enemigos de Unase agazapados en la noche como un contendor que es consciente del daño que le produciría el silencio, pero que apenas logra ese desganado y previsible ruido.

Todo eso que veía era la parte oral de la guerra. Los proyectiles funcionaban como un veneno gaseoso que se instalara en un punto del pueblo para que el enemigo lo llevara en su respiración. Las frases parecían escritas hacía poco tiempo y sin duda perdurarán años porque nadie se atreverá a borrarlas. Caminé dos cuadras más y como si lo visto hiciera parte de una obra teatral y el pueblo no fuera más que el gran escenario, me topé con una frase que era parte de otras guerras y dolores humanos, un drama de señoras que, incluso, exhibía nombres personales: “La Mona y la Negra zorraz hijueputas daña hogares vayanse de aquí despues no digan que no les dijimos nada”. El amor también estaba en Saravena pero había acumulado más realidad que en Pamplona.

Es un pueblo de apenas treinta años, sin embargo, al leer aquellos grafitis su edad se tornó incierta, indeterminada, una de esas confusiones que no aclaran con la verdad sino que oscurecen. Aquellas advertencias y llamados parecían hechos en un pueblo que hubiera acumulado aborrecimientos durante siglos.

Debajo, encima y a los lados de esa belicosidad, que parecía sellar a Saravena en una espesa condición de rencores y desprecios, tendría que haber una diversidad de fuerzas y espíritus construyendo el abismo luminoso que aparecía en la frase del Vagabundero. Había recorrido muy poco, apenas parte del barrio Centro, pero aquel desgano de novedades que había empezado a sentir se multiplicó tanto que decidí regresar al hotel y mejor a la carretera imprecisa y resbaladiza. Di la vuelta, dejando, como un sobrado de periodista, todo eso que prometía Saravena, incluida aquella urgente luminosidad. Antes de llegar al hotel encontré otra frase, pero una de ocurrencia general en Colombia, con seguridad en el mundo: “No vote”. Un cántico de pajaritos carente de eficacia por su repetición y por el fraude y creciente degradación de la democracia que censura.

La carretera sale de Saravena y continúa bordeando estribaciones de la Cordillera Oriental que poco a poco se convierten en el gran llano colombiano y según dicen libros y folletos turísticos en una de las tierras más fértiles del mundo. No recuerdo si había el aviso que despide a los visitantes y les desea pronto regreso.

Más allá, por la misma carretera, ya cerca de Tame, en terrenos baldíos y solitarios, florecen silvestres los jazmines. Fueron sembrados al azar del viento y de los pájaros. Por cuatro o cinco días las flores permanecen vivas, meciéndose en sus tallos y luego pierden vigor, se reblandecen, se opacan y ya no alumbran más, pero brotan otras, nunca faltan en los potreros esos jazmines florecidos.

El carro alborotaba el polvo de la carretera y hacía temblar el aire con su rugido, no mi pensamiento detenido en aquellas frases y en el diccionario que integraban. Merecían nombres: la Siempreinútil, la Talión, la Rabiosa, la Nadafértil, la Yotematoprimero.

Posdata: Saravena era eso: un museo del odio a cielo abierto, un gesto grotesco del rencor político, un pequeño diccionario colombiano. Aquellas palabras tan expresivas y contundentes que parecían cosas, aparatos, en verdad valían más que mil imágenes, eso sí, menos que una bala. También estarían escritas en la piel de la gente como un tatuaje local que era imposible ignorar. Tenía por qué pensar que aquellas paredes tan documentadas eran, en algún plano simbólico o emocional, pechos, rostros, manos, espaldas de los saravenenses. No hablé con nadie de esas palabras que más que nunca convertían al lenguaje en arma, si bien en arma bruta, analfabeta. A lo mejor nadie hubiera querido hablar sobre ellas igual que no desearían verse en el aprieto de borrarlas. No dudo de la potencia reveladora de aquellas posibles conversas, de su promesa periodística o literaria. Tal vez alguien hubiera contado con el valor civil necesario para ahondar en ellas, pero si quería escribir sobre el fenómeno ya tenía suficiente información con lo visto.

Sea que mi interlocutor conociera o no a Pamplona, la paradoja saltaría sin falta. Estas eran palabras de guerra y no se podían borrar, las palabras de amor que enaltecían a Pamplona sí había que borrarlas, no porque sobrara allí el amor, sino porque Pamplona no sabía atesorarlas ni qué hacer con ellas. El destino de sus paredes y frases de amor podía asemejarse con estas del odio. En Pamplona se les imponía el silencio con ayuda de la policía o de una multa, en Saravena las palabras mismas imponían silencio. Eran palabras que no sabían conversar. Palabras egoístas que no querían dar origen a otras como dicta su naturaleza, sino acabarse entre ellas.

En mi infancia escolar hubo palabras que en esta ocasión recordé, aunque pertenecientes a un linaje menor de la violencia y de la brutalidad y que también estaban servidas a la luz del día, aunque no en muros y paredes. Un ramillete de cinco palabras que con harta facilidad brotaba de las bocas de padres y maestros: “La letra con sangre entra”. No entra. Pero si entrase, ¿cómo saldría? ¿Ah…, cómo saldría? Tal vez sí entre y acaso las frases de Saravena sean parte de la respuesta, al menos parte porque se necesitan muchas partes para producir textos sociales como aquellos.

Salí de aquel pueblo niño donde la guerra se expresaba en palabras tan antiguas. Era un pueblo grande, unos diez o quince barrios según vi en un mapa y apenas había recorrido el que llaman Centro. Todos esos horrendos grafitis sí estaban escritos contra mí, aunque no fuera un guerrillero ni su enemigo. Agregaron a mi ánimo una desazón de permanencia que no estaba causada por falta de distancia, como en aquel que siente un estado de ausencia si no está en viaje o preparando uno. Salté de allí expulsado y con la sensación de haber asistido a una intimidad colombiana.