La caída del muro

—

Por MANUEL IDÁRRAGA

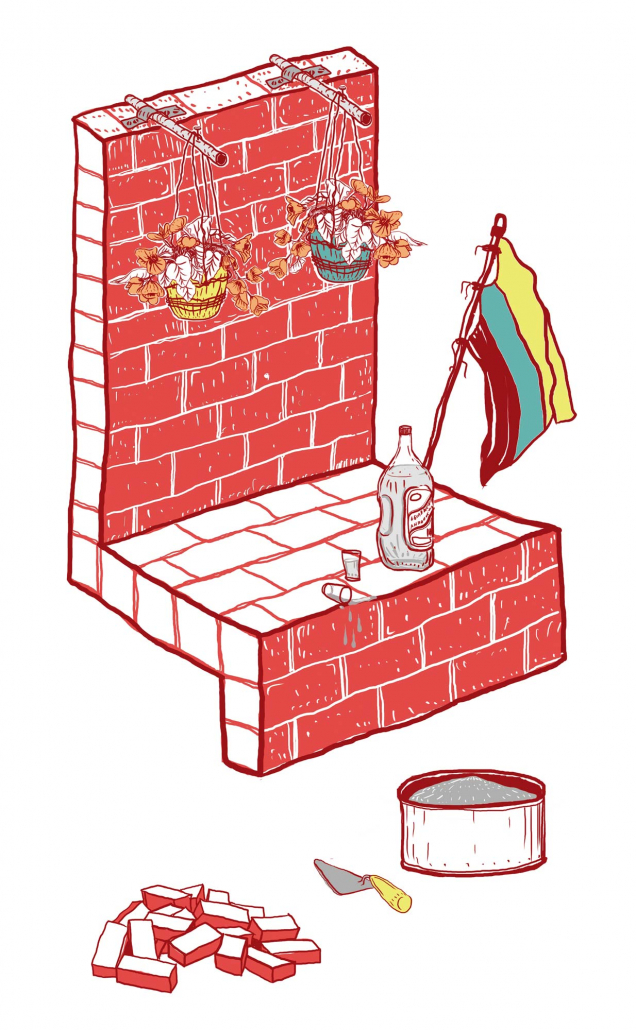

Ilustración de Gabriel Duque

Cuando don Pedro Amaya llegó al barrio, a principios de los ochenta, con sus tres hijos y su mujer, no había casas de ahí para arriba, donde hoy se levanta media comuna. Durante los primeros diez años, el muro en cuestión no existió. Con su sueldo de vigilante en el edificio Coltejer y los de sus dos hijos mayores, que trabajaban de albañiles, construyeron una primera planta y un sótano que dejaba espacio para el solar donde doña Amalia sembraba yuca, tenía un níspero y cuidaba hortensias. Pasada esa primera década de remembranzas campesinas, del solar quedaron solo las fotos, pues don Pedro, visionario, levantó el segundo piso de su casa endeudándose con el banco.

Fue apenas el 7 de mayo de 1989 que la segunda planta de la casa se terminó de construir y el primer piso pudo empezar a dar una renta, pues los Amaya se trastearon escaleras arriba. La mañana siguiente, don Pedro subió a la terraza a comerse un banano y trató de enfocar, achinando los ojos, el sol que bordeaba las montañas del oriente y le requemaba su piel morena. Tiró la cáscara en la matera que habían hecho con el tanque de gasolina de un R4 y miró con algo de remordimiento el brevo reducido al espacio de una llanta. Doña Amalia había salvado lo que pudo del solar y la terraza estaba cerrada con materas por el lado que se abría hacia el valle. De las escaleras a un costado de la plancha, vio subir corriendo a las dos hijas que habían nacido desde que la familia llegó al barrio. Sin embargo, esa mañana las niñas no pudieron estrenar su nuevo patio de juegos. Amalia y Emilia, tras el grito de don Pedro, se devolvieron por donde habían venido a esconderse bajo las faldas de su madre. El grito siguiente fue para Pedrito, Andrés y Felipe, que subieron a regañadientes por la hora. Ante la visión de sus niñas correteando, Pedro Amaya había sentido el estremecimiento de un olvido en sus planos de arquitecto empírico. Esa misma tarde, sus hijos estaban pegando adobes para levantar muros de metro cincuenta alrededor de los tres rectángulos que formaban la plancha: don Pedro Amaya no estaba dispuesto a tener que recoger de la acera los cuerpos quebrados de sus hijos o sus niñas, como había pasado en un barrio cercano por esas semanas.

No bien habían terminado la obra, ya Felipe y Andrés estaban sentados en el muro que es nuestro muro: aquel que daba a la calle y que para los muchachos se volvió instantáneamente un balcón. Entonces, a falta de columnas que lo amarraran, de varillas y de cualquier otra estructura que aparte del hormigón le diera firmeza, la existencia del muro fue reforzada por una advertencia de don Pedro que cada uno de los miembros de la familia les repetirían a sus invitados adecuando el lenguaje a la sensibilidad del caso: “No se recuesten mucho en ese muro que se van de culos a la calle, güevones”. A los muchachos, por supuesto, no les importó mucho la sentencia y lo volvieron su garita a cualquier hora del día, una torre de vigilancia desde donde oteaban los pechos de las vecinas que pasaban en corticos y chanclas hacia la tienda, que saltaban lazo, que iban o venían de misa los domingos o que simplemente salían a pasearse.

Es importante recordar que los muros, como todo aquello que nace con un propósito definido que se cumple desde su primer día, no tienen infancia; pero sí envejecen, ganando con el desgaste de su materialidad una serie de roles diversos y distintos al inicial. Entre otros, nuestro personaje fue soporte de velitas el 8 de diciembre; mesón para platos desechables con torta en los cumpleaños de las niñas y para botellas de cerveza y copas llenas de guaro cualquier puente, muchas de las cuales terminaban derramando parte de su contenido en la porosa corporalidad del muro antes de estallarse contra la acera, ¡se emborrachó la policía!, gritaba entonces doña Amalia. También fue portería de fútbol cuando los hermanos y las niñas jugaban penaltis y tribuna para gritar “mazamorraaaa”, si el señor pasaba muy rápido y las niñas apenas corrían con la olla. Por algunos de sus oficios, incluso, el muro sufrió pequeñas demoliciones; como fue el caso del hueco lo suficientemente grande para sostener el palo de escoba con la bandera los 20 de julio y el día de la batalla de Ayacucho. Para el rol de testigo, le bastó con agrietarse como doña Amalia juraba que había sucedido con cada bomba de Pablo o con el estruendo que hacían los Comandos Armados del Pueblo marchando por la cuadra.

Pero no todos los roles y transformaciones del muro vinieron de su coexistencia con la familia Amaya. Ya mediada la primera década del siglo XXI, cuando Pedrito y Andrés se habían casado y solo quedaban las niñas y Felipe en la casa, don Pedro tuvo que tomar la difícil decisión de irse del barrio y alquilar el piso, pues a Felipe le dijeron un día a la salida del colegio que se unía al combo o no respondían. Y como estaba la cosa, don Pedro supo que era en serio y la sentencia caía sobre toda la familia. De manera que don Pedro puso la casa en alquiler y a la vida del muro llegaron las hermanas Gómez, Rosa y María.

En principio el cambio significó un alivio para su existencia. Cesaron los balonazos y la costumbre de Felipe de darle puños para endurecerse los nudillos, como había visto en una película de Tarantino. Incluso, las Gómez lo adornaron con begonias en cada esquina, amarradas las materas con alambres para que no se las llevaran los aguaceros. Pero un uso que inauguraron Pedrito y Andrés con sus novias, y que implicaba balanceos e incomodidades, se intensificó. Las Gómez, dos solteronas que nadie sabía muy bien cómo habían llegado al barrio, pero que eran puntuales en sus pagos, hicieron del muro un sofá para sus amoríos pasajeros y bursátiles. Como las novias de Pedrito y Andrés, se sentaban encima del desgraciado en pantalones o faldas para permitir que la torpeza de sus amantes se paseara por sus piernas. Este fue el oficio en el que el destino del muro y el de Guillermo Baca confluyeron para encontrar un mismo fin.

Si alguien se hubiera fijado en él, ese sábado de mayo a las siete de la mañana, habría visto el vapor de la humedad que se escapaba por el tacto del sol. La vida a la intemperie en esos veinticinco años lo tenía lleno de grietas, por ese ciclo interminable de una ciudad donde llueve y hace sol mil veces en un día. Si alguien se hubiera fijado, hubiera notado su debilidad. Pero en lo único que Guillermo Baca puso su atención borracha fue en que la botella de aguardiente quedara bien puesta, que no se fuera a caer. La puso cerca del hueco para la bandera y luego, en una exhibición de su fuerza de albañil, cargó en sus brazos a la pesada María y la sentó a la izquierda del aguardiente. El muro se movió. En una cantina de San Javier, la farra había durado hasta la mañana, a cortina cerrada, y Guillermo tenía ánimos de continuar. Albeiro, su hermano, dormía entre los brazos de Rosa en una pieza; en la contigua, Guillermo y María habían gozado del amor rápido y torpe de la borrachera. Pero Guillermo no quería dormir. Quería seguir bebiendo. Así que con el celular en Radio Uno la de uno, subieron a la terraza y él no notó los pedazos de concreto que se habían desprendido de entre los ladrillos. Mucho menos el vaho. Tampoco aquel movimiento. Solamente veía la calle y la cara redonda de María cuando abría los ojos y trataba de detener el mareo que le daba besarla.

Con una mordida en la oreja, ella, atontada por el guayabo que le hacía retumbar la cabeza, le pidió que cambiaran de lugar, pues no se aguantaba más ese hijueputa solazo en la cara. Guillermo exhibió su fuerza de nuevo, bajándola, y se recostó contra el muro, esquivando el sol. La atrajo hacia él, agarrándole las nalgas y ahí fue que escuchó un traquido y que vio que las begonias se iban cayendo; abrió los brazos buscando agarrarse del muro, pero solo encontró aire, y aire sumó al aire con el putazo que se le escapó antes de partir con su espalda los ladrillos que se regaron en pedazos por la acera.

Don Pedro y Felipe llegaron en la tarde, desde el otro lado de la ciudad. La calle todavía estaba llena de escombros, pero ya no retumbaban los alaridos del caído. Encontraron a Rosa y a María llorando encerradas, les preguntaron qué había pasado con el tipo, pero no les entendieron mucho en medio del llanto. María solo se había raspado una mano. El día siguiente, mientras cotizaban en una ferretería el cemento para levantar un muro nuevo, los Amaya se encontraron con que los redactores del Q’hubo habían seguido la historia y titulaban en primera plana, con una foto del muro en pedazos: “Con la moza encima, hombre cae de un tercer piso”. El recuento iba más o menos así: “…luego de que la señorita María Gómez se le quitó de encima, los vecinos cuentan que no podían creer que de un hombre salieran semejantes gritos. Su hermano, que dormía con la otra Gómez y se despertó por los quejidos, salió con el pantalón a medio poner y, sin pensar mucho la cosa, se echó a su hermano al hombro y lo subió al segundo piso; para tenerlo que bajar minutos después y pedirles a los vecinos que llamaran un taxi o una ambulancia, pues nada le calmaba el dolor y no lograba pararse. No siendo suficiente la desgracia del accidentado, el taxista lo llevó al Hospital San Vicente de Paúl, justo donde, según este diario pudo establecer, es enfermera la esposa del desplomado. Una fuente le contó a Q’hubo que, al enterarse dónde estaba y qué hacía su hombre esa mañana mientras ella trabajaba, se negó a atenderlo y le dijo que ojalá se lo llevara el putas, a lo que el despeñado respondió: ‘Magdalena, sin ti me muero, nena’”.

Por supuesto, nadie se ocupó de la desgracia del muro, que había quedado, como el hombre, roto entre un reguero de aguardiente, tierra, cemento y begonias. Solo don Pedro sintió miedo de lo fácil y rápido que un muro y su solidez quedaban reducidos a escombros, fallando no solo en su rol de sostener, sino en el fundamental de sostenerse. Bastaban una nalga mal acomodada y una farra pesada. Se le remordió la conciencia. Por eso le disgustó la ironía del reportaje, le pareció cargaba algo de sevicia, y reprendió a Felipe por reírse y entonar la canción sugerida por el reportero. También regañó a sus hijas que opinaron que muy bueno, que por perro, que al final siempre había justicia divina; para don Pedro, ningún hombre merecía un destino así y no había justicia en la humillación. Emilia, muy universitaria, replicó que siempre era poético que los hombres cayeran por sus propios vicios. Doña Amalia prefirió callar, pero no ocultó la sonrisa con que delataba un pensamiento: “Dios no castiga ni con palo ni con rejo”.

La semana siguiente, mientras don Pedro y Felipe alistaban la mezcla para los ladrillos, se enteraron por parte de María que Baca había muerto; nadie había sido capaz de volverle a pegar los pedazos de columna. Don Pedro se persignó y mandó a su hijo a comprar varillas para reforzar el muro nuevo, pensando que de nada sirve una casa, ni un muro, si no puede soportar dos amantes.