Archivo restaurado

Universo Centro 043

Marzo 2013

Por DAVID EUFRASIO GUZMÁN

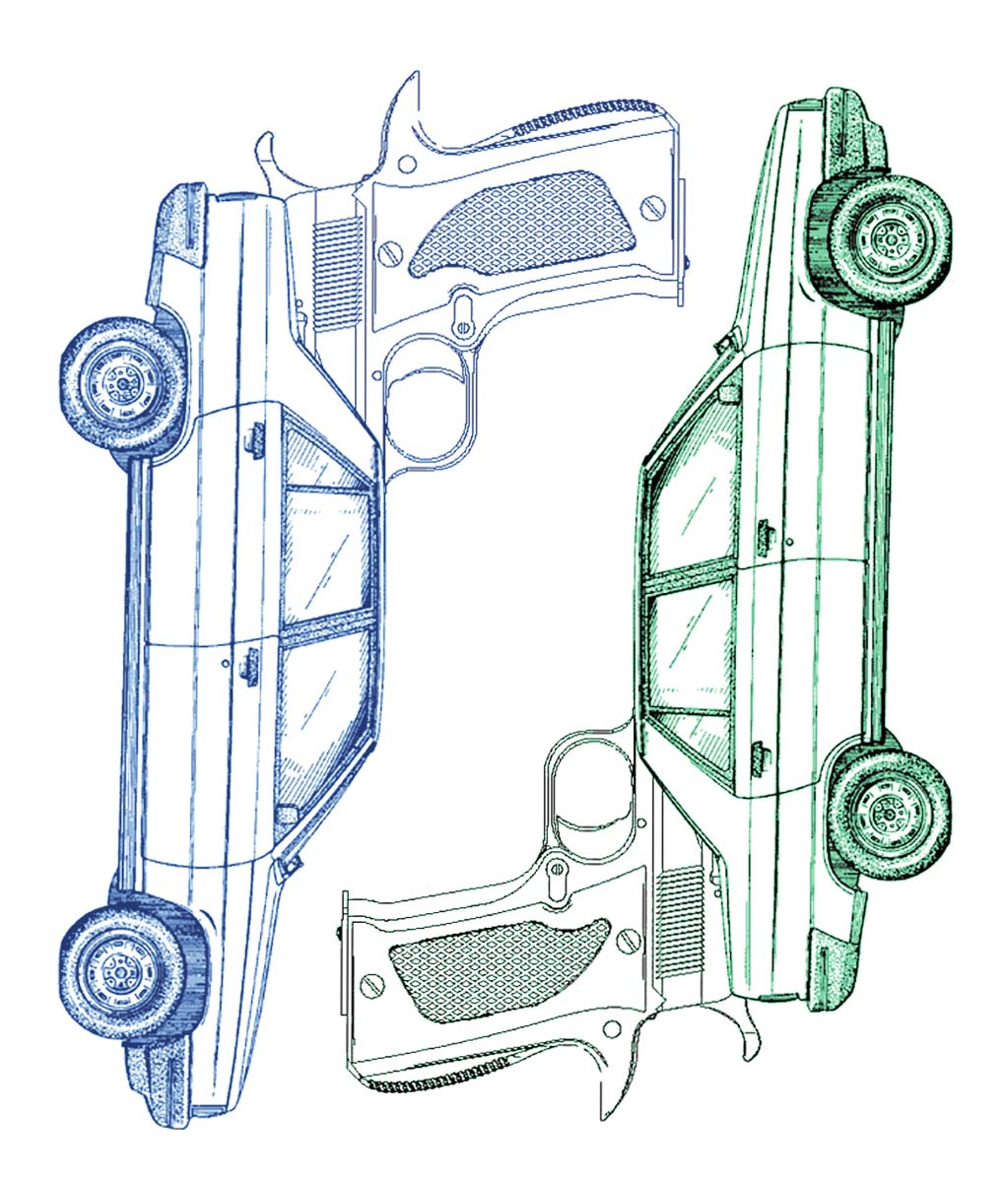

Ilustraciones de Tobías Arboleda

Aún no sabíamos si Alex iba a heredar un equipo de edición viejo y se iba a convertir en un exitoso editor de películas porno, o si se iba a ir de viaje para la costa con Cachema, su mejor amigo, y en el bus iban a conocer a la gorda gótica. No estábamos del todo seguros de que la hermana de Alex fuera una yonqui con las uñas pintadas de azul; quizás ella podía ser amiga de la gorda gótica. Lo que sí sabíamos era que a Alex su madre le había dado un ultimátum: o conseguía trabajo o se largaba de la casa.

Y así, poco a poco, tratábamos de armar la historia. Nuestra idea era que al cabo de dos meses tuviéramos control de todo lo que pasaba para escribir el argumento, por eso las reuniones de trabajo empezaron a ser más frecuentes. Al principio, cada martes y jueves íbamos al taller de guión y después nos quedábamos trabajando y tomando cerveza. Luego de un mes, cuando la efervescencia creadora aumentó, decidimos hacer jornadas extras de trabajo. No hacíamos sino pensar en ese guión, ver esa película.

Corría 1999 y yo era el único de los amigos que vivía solo, así que el lugar elegido, sin lugar a discusiones, era mi casa: una caja de fósforos que quedaba en La Floresta, en un edificio pequeño que parecía tener incrustada una pecera en el segundo piso, un ventanal con cortina y luz azulosa. Allí, alrededor de una mesa de madera negra, nos sentábamos a dar ideas, a pensar en los personajes, a sugerir puntos de giro. Para ese momento ya sabíamos que gran parte de la historia se desarrollaba en el ambiente del barrio Carlos E. Restrepo, y aunque no todo estaba definido sí había unas escenas claras, algunos diálogos.

De pronto, mis dos compañeros empezaron a caerme a la casa cada dos días. Trabajábamos juiciosos, nos repartíamos tareas, y tras varias semanas cogimos la costumbre de rematar las jornadas de trabajo en el parque de La Floresta, fumándonos un pucho y hablando de otras cosas que no fueran Alex, la gorda gótica y la edición porno. Era difícil, pero los humos y los picaítos de fútbol callejero nos ayudaban.

Cierta tarde solo apareció Daniel a trabajar. Como siempre, parqueó el carro al frente de la peluquería que quedaba en el primer piso. Esa vez no avanzamos en la trama sino que revisamos los apuntes del taller. Aún no teníamos claro qué queríamos decir con la historia de Alex, era necesario concretar la idea, pensar en el tema y entender la “Teoría del código”: “Hay una sola manera de narrar esa película”, nos había puesto a pensar el maestro. Tipo siete de la noche decidimos parar el trabajo y nos fuimos para el parque; era la primera vez que íbamos sin Miguel.

Aunque el parque quedaba a tres cuadras, llegamos en carro porque Daniel prefería tenerlo a la vista. Esa noche vimos un niño fumándose una pata de marihuana, la cogía con maestría, haciendo una fina pinza con el índice y el pulgar mientras nos hablaba con la voz rasgada y sostenía el humo en los pulmones. A los pocos minutos de estar ahí varios pelaos del barrio salieron a jugar fútbol a la calle. Nos gustaba mucho ver esos partidos, en especial cuando jugaba Chachá, un señor que hacía las veces de central y dirigía el equipo desde atrás. Esos cotejos siempre quedaban 1-0 porque los arcos eran pequeños y los arqueros gordos.

Al final del partido sonaron unos disparos por los lados de El Coco, aunque en ese momento no sabíamos que eran disparos, podía ser pólvora o las llantas explotadas de un camión. Sonaron lejos y pasaron casi desapercibidos, opacados por los gritos de los gomosos: “veme aquí”, “poneme a jugar”, “dame la confianza”, “al balón”, “pegalo”. No recuerdo como quedó ese partido, pero sí me acuerdo de lo bien que jugó Chachá, que vivía en una casa esquinera amarilla donde había un loro coronando el techo. O un gallo.

Nos montamos al carro, Daniel me iba a arrimar a mi guarida y seguía su camino. Le dimos la vuelta al parque y salimos a la glorieta dibujada de la carrera 82 con calle 46. Unos pocos segundos, un giro, una baja de velocidad, y el carro, un Renault 9 azul oscuro, se fue acercando a la peluquería, que a pesar de la hora permanecía con señoras haciéndose rizar, tinturar o peinar.

No habíamos frenado del todo cuando apareció por el lado de Daniel otro carro igualito pero rojo. Se bajaron dos tipos exaltados con pistolas en las manos. El copiloto me abrió la puerta y el que manejaba, el más agresivo, apuntando con el fierro le ordenó a Daniel que se pasara para la banca de atrás. En ese momento el otro tipo me golpeó en la cabeza con la mano que empuñaba el arma y me apartó del vehículo. Desde el suelo vi a Daniel sentado atrás y a los pillos montados en el carro, a punto de arrancar. Mi amigo del colegio, de toda la vida, ahí sentado. De pronto le gritaron algo y él se bajó. Los tipos hicieron chirriar las llantas al arrancar y dejaron el otro carro ahí, con las puertas abiertas.

Las peluqueras salieron, una que permaneció adentro llamó a la policía y, en medio del trance, decidimos que lo mejor era irnos a poner el denuncio y que las peluqueras atendieran la ley. No sé por qué me pareció mejor que los tombos no supieran nada de mí, ni dónde vivía, así que les pedí el favor a ellas de que contaran lo del robo y dijeran que las víctimas nos habíamos ido a poner el denuncio. Así fue. Muy asustados, con la imagen de los rostros violentos, los insultos, con todo en la cabeza, incluido el recuerdo de los boquifríos, cogimos un taxi para la inspección de policía de La América.

Allá terminamos de pasar el susto y pusimos la denuncia. Por primera vez en un par de meses pasamos más de media hora sin acordarnos de Alex ni de la gorda gótica. La historia que había ocupado nuestros pensamientos y energía en los últimos tiempos ahora no existía, había sido desplazada por ese susto, por esa cercanía con la muerte, por los tipos que realmente se veían como sacados de una película de sicarios paisas de los ochenta.

Salimos de la inspección, estábamos a unas cuatro cuadras de la casa de Miguel. Eran como las nueve de la noche, lo llamamos y nos fuimos para allá. Le contamos todo lo que nos había pasado; Daniel relataba, yo reflexionaba, él conjeturaba, yo ampliaba. Hablamos de todo, menos de la historia de Alex.

Mientras comíamos donde Miguel llamó Alejo, otro amigo, a ver qué íbamos a hacer más tarde. Era jueves y a veces acostumbrábamos salir por ahí en las noches. Nos pareció perfecto ventilarnos un poco, reivindicarnos con la calle, con Medellín. La denuncia estaba puesta y el carro estaba asegurado, ya era justo seguir con la vida. Alejo quedó de recogernos antes de las diez.

El balcón de la casa de Miguel era pequeño, solo cabían dos personas, tres estrechas. Ahí estaba yo cuando llegó Alejo en su Sprint verde aceituna y se parqueó al frente del edificio. Pitó dos veces seguidas y corticas. “Llegó Alejo”, dije. Miguel se terminó de lavar los dientes –siempre se demoraba mucho en ese menester– y bajamos por las escalas. Era un tercer piso.

Ya estábamos montados en el Sprint: Alejo y Miguel adelante, Daniel y yo atrás. Alejo iba a meter primera, pero primero entró un fierro por el lado de su ventanilla. Era un man, no tan agresivo, más bien calmado. Sin insultos y sin golpes, dejándole todo el trabajo sucio al revólver que movía con solvencia, nos hizo bajar del carro en menos de un segundo. Parecía un ejecutivo yupi caído en desgracia, o desesperado, de bluyín y camisa por fuera. El recuerdo que tengo es el de todos parados estupefactos en la calle y el tipo metido en el Sprint, como que no cabía y tenía que agacharse. Creo que quise que tirara la silla para atrás, o quizás lo hizo, y arrancó. Nos miramos sin entender lo que pasaba. Ni siquiera le habíamos terminado de contar a Alejo lo de hacía una hora, y ahora esto; parecíamos en una cámara escondida o algo así.

Hubo risas, algunas de incredulidad, otras de nervios: “no puede ser”, “esto no puede estar pasando”. En menos de diez minutos estábamos de nuevo en la inspección. Al principio creyeron que se nos habían quedado los papeles o que teníamos nueva información. “No, ustedes no nos van a creer: nos robaron otro carro”. Los funcionarios quedaron boquiabiertos y los policías nos miraron hasta con sospecha; quién sabía qué estábamos fraguando, qué nueva modalidad de robo o denuncia prestidigitadora tramábamos para después cobrar algún seguro. Pero la realidad se desbordaba y otra vez escucharon la denuncia, ahora de boca del flaco Alejo, un pianista que lo único que temió en el momento del robo fue que le dispararan en las manos.

Salimos otra vez de la inspección, nos sentíamos como en día cívico. Volvimos a la casa de Miguel y conversamos un rato. Ni siquiera cuando alguno de nosotros dijo que lo que nos había pasado era “de película” nos acordamos de nuestro guión. Esa noche muy pronto cada uno estuvo en su casa; temeroso llegué a La Floresta y la peluquería estaba cerrada. Del carro rojo no quedaban rastros. Subí las escaleras y me metí en la casa, no prendí luces y me acosté para tratar de dormir.

Al otro día fui temprano a la universidad y al regreso las peluqueras me hicieron entrar a la peluquería, me dieron un vaso de gaseosa y me contaron que la policía había venido, y que los tipos que nos habían robado posiblemente habían matado a alguien esa misma noche. De inmediato recordé los balazos en medio del partido, calculé el tiempo, y sí, era factible que los disparos hubieran sido obra de los ladrones del carro de Daniel. Aunque hablaba poco con las peluqueras, debí contenerme para no contarles lo que había ocurrido el resto de esa noche. Me preguntaron cómo nos había ido en lo del denuncio, respondí con monosílabos y subí a mi casa para llamar a Daniel a contarle.

Me contestó la mamá de Daniel, que es muy nerviosa, y me dijo que él estaba haciendo vueltas, que el carro había aparecido abandonado y medio chocado, que los ladrones se habían montado a aceras y habían atropellado a una señora por el barrio Buenos Aires. Para mi sorpresa, también sabía lo del carro de Alejo: el que se lo había robado era un tipo que había salido ese día de la cárcel. El Sprint fue hallado intacto esa misma mañana en una urbanización en Itagüí. En parte era el fin de la historia de esos robos, no quedaba ningún cabo suelto, al menos teníamos la información suficiente para no quedar con dudas, para olvidar.

Al martes siguiente Daniel y Miguel llegaron a mi casa. Esta vez no llevaron carro. No sé si estaban asustados, si miraron de soslayo a las peluqueras, si hablaron de los robos en el camino. Nos sentamos alrededor de la mesa, servimos cerveza, saqué los avances y comencé a leer. Pronto volvimos a entusiasmarnos, a discutir sobre los ires y venires de la gorda gótica y las motivaciones de los personajes. Otra vez el “código de la película” nos absorbió la mente y ahí estábamos, como si nunca nos hubieran robado dos carros la misma noche.

Etiquetas: David Eufrasio Guzmán , Tobías Arboleda , Universo Centro 43