Archivo restaurado

Universo Centro 029

Noviembre 2011

Universo Centro 029

Noviembre 2011

Por JUAN CARLOS ORREGO

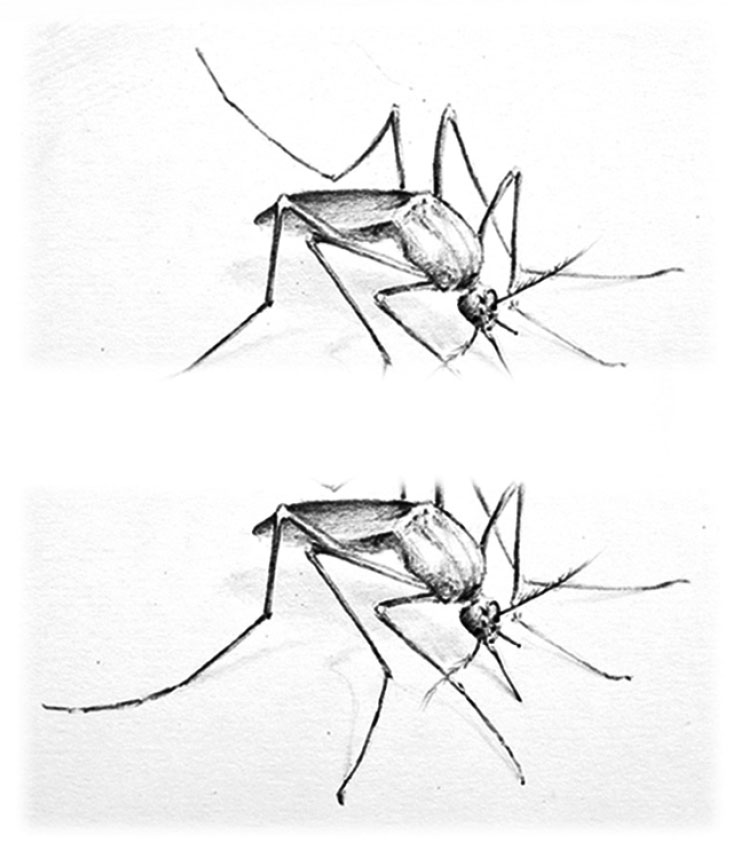

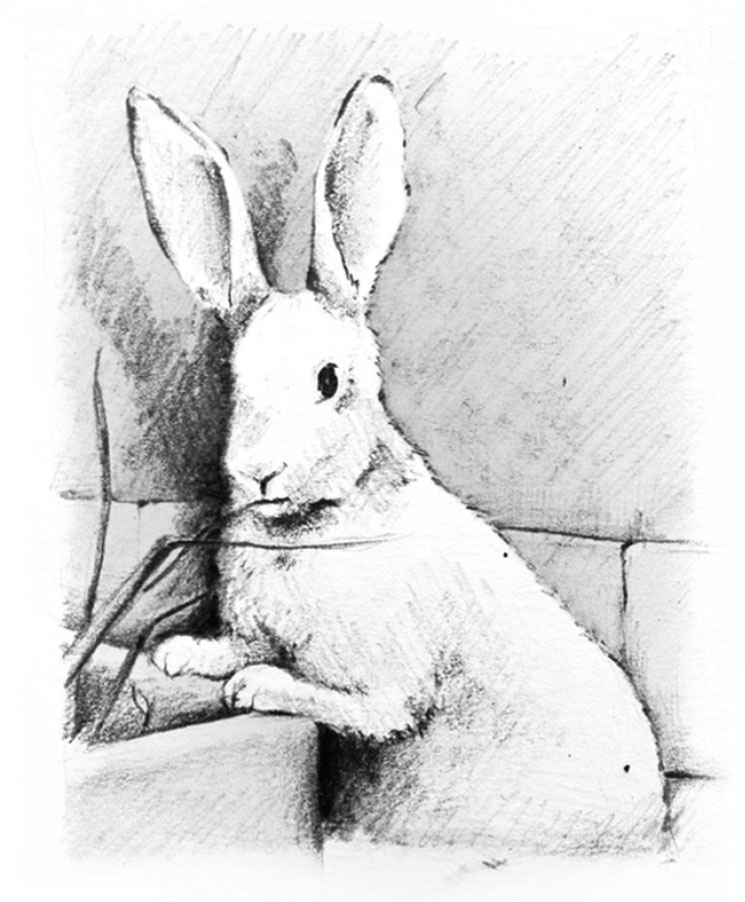

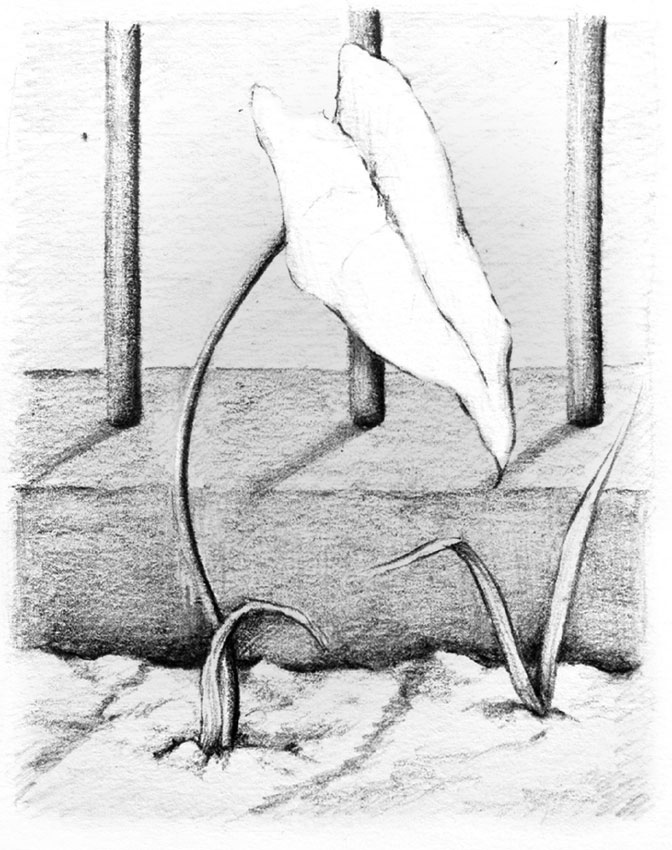

Ilustraciones de Alejandra Estrada

Nadie le preguntó nunca

cuál era su enfermedad

y por qué no se cuidaba

Giovanni Papini

Suele pensarse que los vagabundos son tan sabios como los poetas; sin embargo, quizá ocurra lo contrario: que estos ignoran las mismas cosas que aquellos.

Hasta hace un par de semanas, un jardinero callejero se ocupaba de la grama y las achiras del frente de mi casa. Era un hombre alto, flaco y palidísimo hasta parecerse a su propio cadáver, lento de entendimiento y vestido con los harapos que suelen vestir los ayudantes de volqueta. Nunca supe cómo se llamaba; mi esposa y yo nos referíamos a él como el “Entelerido”, como si esa voz designara su simpática y tierna estupidez, antes que —como indica el diccionario— el hecho de ser seco como un hueso o de estarse muriendo de frío, lo cual, de todos modos, no podía ser más cierto. Un amigo, que tuvo noticias telefónicas del hombre —me llamó mientras él arrancaba las hojas secas de las achiras—, lo llamó el “Tuntuniento”; supongo que se lo imaginó abrasado por la fiebre, mareado y tambaleante, y es muy probable que no se haya llamado a engaño.

Manrique Central es uno de los barrios mejor acicalados de la ciudad. Por lo menos lo son sus antejardines, objeto de un frenético interés en que convergen todos los estamentos sociales: las amas de casa hacen lo posible porque den lustre a las fachadas, los vagabundos los codician para ejercitar su rebusque y el Municipio, de modo inconsulto, los somete a la guadañadora para acabar con los criaderos del mosquito del dengue. Las alarmas no se apagan desde que, hace no sé cuántos meses, un vecino viejo murió a causa de esa dolencia, y ello ha dado pábulo a un terrible drama: los jardineros callejeros han perdido buena parte de su trabajo por obra del celo municipal. Un par de días después de que la guadañadora oficial pasara por primera vez por mi grama, el Entelerido tocó la puerta y se lamentó con una angustia que difícilmente puedo transcribir: “¡Yo que venía a cortar la manguita! ¡Bendito sea mi Dios, señor!”. Tuve que explicarle varias veces que lo que había pasado no podía achacarse a mi voluntad.

Durante nuestro primer año en el barrio, un tal don Leonel se ocupó de las plantas. Era un hombre tan derruido y ojeroso como el Entelerido, aunque lleno de chispa: tenía el mismo rostro marrullero de Muamar el Gadafi —sólo que ensombrecido por una gorra de béisbol—, y era hosco y conversador en extraña mixtura, así como seguidor de las incidencias del torneo profesional de fútbol. Creí que se había ganado mi corazón cierta tarde en que, mientras embolsaba la grama que acababa de machacar con su machete romo, me hizo una inteligente reseña de un partido Huila-Chicó. Sin embargo, una mañana trató de mala manera a nuestra ama de llaves sabatina —le exigió que nos despertara para que le compráramos unos esquejes de esa hermosa rastrera que llaman maní—, razón por la cual tuvimos que ponerlo de patitas en la calle (estaba, hecho un basilisco, sobre el andén).

A los pocos días, el Entelerido asumió la vacante. Supongo que lo puso sobre aviso su fino instinto de criatura hambrienta.

El macilento jardinero solía patrullar el frente de nuestra casa como si en ello le fuera la vida, de modo que, cuando las lenguas de grama se encrespaban por arriba de los ocho centímetros y se secaba la primera hoja en la gruesa antorcha de las achiras, él tocaba la puerta y ofrecía sus servicios. De hecho, en sus primeras visitas se anunciaba sólo cuando concluía la tarea que nadie le había pedido; entonces, al abrir, me encontraba con su cara de ojos cerrados y sonrisa de dos dientes, y con su aguzado cuerpo mecido quién sabe si por el viento o por su entusiasmo infantil. Me decía: “Listo, señor”, y yo no tenía más remedio que pagarle los cinco mil pesos con que habíamos tasado nuestro primer contrato. Un día logré explicarle que no podía atacar el bosquecillo sin mi consentimiento previo. Aceptó la condición, pero garantizó los futuros réditos desarrollando una nueva costumbre: cada diez días, más o menos, se aparecía para pedir “una ayudita”. Nunca se la negué: pensé que, a fin de cuentas, se trataba de algo así como su prima de servicios.

A principios de este año reapareció don Leonel. Se mostró sumiso y dicharachero, y logró nuestro perdón gracias a un truco infalible: preguntó por la salud de nuestros hijos con sus nombres propios. De todos modos, era claro que el antejardín ya no le pertenecía: allí reinaba el Entelerido, y muy a pesar de su tosquedad irredenta. Por compasión, solidaridad o verdadero afecto hacia aquel triste amontonamiento de huesos y pellejo, él tenía el derecho de usufructuar en monopolio el rectángulo vegetal, sin que importaran mucho los desgarros que hacía en las plantas, la irregularidad con que motilaba la grama y la basura que dejaba enredada entre las guedejas del maní. Don Leonel fue confinado al solar trasero, del que, hasta entonces, se encargaba exclusivamente mi esposa.

Por algún tiempo fue posible la alternancia de los dos jornaleros y la guadaña municipal, aunque con equilibrio frágil que ponían a prueba las visitas de otros vagabundos con machete, igualmente entendidos en jardinería barrial. Por lo visto, mi buen corazón se había hecho famoso en la comuna. Sin embargo, todo se fue al traste cuando arreciaron las lluvias y, sobre todo, cuando mi hija recibió un conejo de mago en su Primera Comunión. El agua celestial aguzó el temor del Secretario de Salud y, en consecuencia, aumentaron las podas de “cortesía”. Mientras tanto, el conejo devoró la grama del interior —afiló los dientes contra las propias raíces de las plantitas— y se hizo forzoso el nuevo despido de don Leonel. Sobrevivió el Entelerido, pero a condición de redoblar su vigilancia para ganarle la partida a los jardineros del Alcalde, así como de renunciar a la mitad de su paga, habida cuenta que su impaciencia —o su agónica necesidad— lo obligaban a podar hojas que no necesitaban ser podadas.

Hace dos semanas el Entelerido logró adelantarse, apenas por un par de horas, a la guadañadora municipal, que —sospecho— para él venía a ser algo así como la guadaña de la muerte. Estaba más flaco que nunca y su piel dejaba ver un color terroso de pésimo augurio. Repasó la grama desesperadamente, hasta levantar terrones, y arrancó hojas todavía verdes en las achiras. Cuando le alargué el billete ni se inmutó —solía agacharse en una reverencia tragicómica—, y como si despertara de un sueño pesado me preguntó algo para lo que yo no estaba preparado:

—¿Dónde queda el corazón?

Por espacio de varios segundos no atiné a decir nada, y debo confesar que, antes que en el tamaño de aquella ignorancia conmovedora, pensé en el poeta José Asunción Silva cuando le preguntó a su médico de cabecera sobre la localización del mismo órgano. Acabé poniendo mi dedo índice sobre el bolsillo de su camisa. Tuve la impresión de que mi jardinero no tenía piel, y que era el costillar, mondo y lirondo, lo que estaba al otro lado de la tela. Le devolví la pregunta con dificultad:

—¿Por qué?

—Hace una semana que me está doliendo. ¿En serio ahí sí queda el corazón?

—Sí.

Supe, con pena infinita, que jamás volvería a verlo, e inmediatamente me pareció ver que las plantas se desbordaban hasta invadir la calle.

Etiquetas: Alejandra Estrada , Juan Carlos Orrego , Universo Centro 29

Barbacoas St.

Desplazarse hacia arriba

Barbacoas St.

Desplazarse hacia arriba