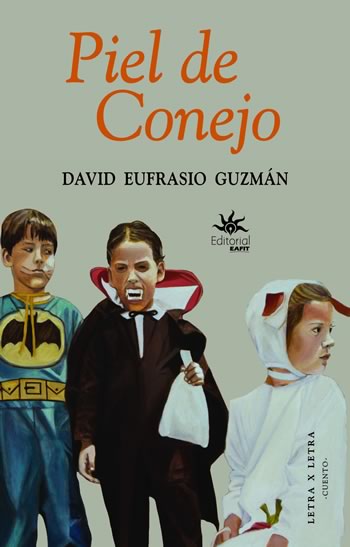

En la piel del conejo

Cristina Toro

Piel de conejo, el primer libro de David Eufrasio Guzmán, es el reflejo de una generación de escritores colombianos que creció alrededor de la década de los ochenta del siglo pasado y da cuenta de nuevos referentes de una sociedad que ha transformado su entorno urbano y sus maneras de relacionarse. Es la novela de la unidad residencial como núcleo que juzga a sus habitantes, los aprueba o descalifica, les da sentido de pertenencia. Y digo novela en una acepción contemporánea en la que la estructura no lineal de la sumatoria de relatos crea un universo.

Esa barrera de “la unidad” que no necesita cerramientos físicos para saber que está cercada reúne en su entorno familias que no podrían albergar las proles numerosas de sus antecesores. El espacio del apartamento tradicional con dos o tres habitaciones acoge la generación del matrimonio fallido, las familias disfuncionales, los hijos que crecen en los espacios comunes y van moldeando sus expectativas con un referente de la ciudad que solo conocen los que han salido del núcleo, los que vienen de las barriadas y “saben cómo es el mundo”, lo que los convierte en moldeadores del deseo.

Esa generación que ya no habla del barrio porque no lo conoce, porque no se sale de sus linderos; sabe del portero, de los límites fuera de los cuales la violencia de la ciudad atraca, sabe de la mirada de los muchachos mayores que sí conocen el barrio y lo transmiten de apartamento en apartamento, de niño en niño, como quien inocula el veneno de hacerles perder la inocencia a partir de referentes azarosos asociados a la desfachatez, a la crueldad.

Piel de conejo también habla de la mudanza de piel, es la piel de niño que le va quedando pequeña al adolescente que no sabe cómo funciona ese hombre que empieza a desarrollarse en su cuerpo, que se da cuenta de la transformación de ese pene que en la infancia funcionaba como manguera de regadío de matas y en la adolescencia se erige como promesa de encuentro.

Es la historia del joven que crece bajo el sojuzgamiento de referentes contradictorios y se acomoda a las exigencias del entorno, que accede a vestirse de chalequito de lana para resultar adecuado ante sus parientes bogotanos, a sabiendas de que deberá esconder su atuendo para estar a salvo de las burlas que merecería su aspecto de rolo en la unidad.

Desde el primer relato la violencia emerge como una constante que va mostrando la crueldad de la estirpe. Ser un Tamayo significa estar vulnerado por esa gran familia que solo aparece en paseos de fin de año o en esporádicas celebraciones y acoge en la playa o en el campo a sus parientes menos acomodados en un ambiente permeado por el alcohol, ese rifle que estalla los afectos comunes y deja correr su hilo de sangre durante toda la saga. Una tras otra, estas historias nombran un universo que revela el panorama de una época de bombas que también explotan en las esquinas del vecindario.

Esos paseos de grandes y chicos son la oportunidad para transmitir los conocimientos de la tribu que vigila el desempeño de la hombría que se exige ejercer o fingir, si acaso no estuviese instaurada en el deseo del adolescente. Ese macho que en sus bebetas enseña a sus parientes menores unos arcaicos valores decadentes es también la mirada a la familia disuelta, es el paso de la gran familia de doce hijos a la familia del hijo único, a la familia con pocos hijos criados por una madre muy joven que no sabe qué hacer con ella misma.

Es la familia que vigila la perpetuación de roles, hombres con hombres jugando fútbol en los paseos de la playa o en las canchas de la unidad, mujeres con mujeres asoleando sus secretos. Son los tíos dictando el curso de virilidad de prostíbulo, de hombría fomentada con pócimas que pueden apuñalar el deseo.

Estos relatos son también una reflexión sobre la soledad narrada desde el asombro de quien descubre la literatura como otra vertiente de la voz de la tribu, la voz del padre que desde su distancia induce a otras miradas y abre caminos a la posibilidad de salir de ese mundo ramplón que el niño está condenado a emular a cambio de no parecer provinciano, cobarde o maricón.

En un entorno donde la curiosidad por la sexualidad se satisface a escondidas en sesiones clandestinas de películas pornográficas, en aventones ebrios con campesinas, en contactos fugaces, aparece como un bálsamo la voz femenina, la voz libre de la empleada que habla de sus sueños eróticos con el adolescente y abre la puerta de una sexualidad permisible, servida a la mesa sin tapujos en casa del padre. Piel de conejo es también una caricia adolescente que pasa de mano en mano ante los ojos asombrados de un chico que ve su cuerpo salir de la envoltura de la infancia.

Fragmento del cuento “El último vuelo de la Araña”

Después de que recogieron los platos de mi desayuno, me concentré en las moscas. Aterrizaban sobre la mesa y se frotaban las patitas delanteras como esperando y pensando. Todas hacían lo mismo: aterrizaban, avanzaban vacilantes y de pronto alguna idea malévola las hacía detenerse para frotarse las manos de nuevo y saborear ese pensamiento. Meditaban antes de emprender cada acción, así esta fuera mínima, como un corto vuelo o unos sencillos pasos. Mientras tanto, la familia estaba en la playa en un cuadro que me sabía de memoria: Fernando y Lucio sentados con sus whiskies y alrededor los demás tíos, las tías echándoles a los primitos cerveza con limón en la cabeza para que se volvieran rubios, la abuela saliendo del mar con su caminado de loro viejo, los primos grandes alegando que no botaran el trago, otros primos en el mar recibiendo las olas a puño, los chiquitos jodiendo en la arena, las primas bronceándose y recogiendo baratijas, otros primos dando vuelta en las cuatrimotos y otros más cismáticos, en la lamosa piscina llena de sus propios miaos.

Las comadres dispusieron bandejas y las fueron adornando con fruta picada. Siempre mi contacto con la fruta era en la playa y por lo general tenía que salir del mar, con los ojos salinos, y trinchar trozos de piña, papaya, mango, sandía, para luego volver a las aguas, mientras que ahora veía, en la frialdad solitaria de la cabaña, cómo las moscas atacaban la fruta y se embriagaban hasta la saciedad en un trozo de sandía o de piña. Con razón en la playa uno veía a las moscas lentas, bañadas en el zumo de la fruta, y uno creía que era por el calor, o que las moscas costeñas eran perezosas, pero en realidad llegaban allá borrachas y llenas, por eso era fácil cazarlas y tirarlas contra las dunas.

Era insólito presenciar el detrás de cámaras del paseo. Contemplar los pescados frescos con sus ojos vivos, que luego porcionaban para el almuerzo, ver cómo barrían el gran salón entre cuatro bajo un silencio de iglesia, cómo iban entrando y saliendo de cada dormitorio con sábanas y toallas. El silencio y la paz fresca que reinaba cuando la familia estaba en la playa. Las comadres deben estar cansadas, pensaba yo, deben estar felices porque ya casi nos vamos. En todo caso, nunca perdían la picardía y mientras cumplía mi castigo en la mesa me miraban con una sonrisa que intentaban ocultar sin éxito en el palo del trapero; se debieron haber deleitado con el show que protagonizamos los hijos de los patrones.