Una vez participé en un encuentro de escritores. De escritores antioqueños, para más detalle, aunque para participar bastaba con haber ganado un estímulo de la gobernación o ser elegido por el alcalde del pueblo.

Como yo tenía ambos méritos, ahí estaba, representando la tradición literaria abejorraleña, cualquier día de un noviembre prepandémico en un seminario salesiano enclavado en una vereda de Copacabana. El encuentro, organizado por el instituto de cultura del departamento, duraría tres días, que yo asumí como un retiro espiritual, vacaciones con todo pago.

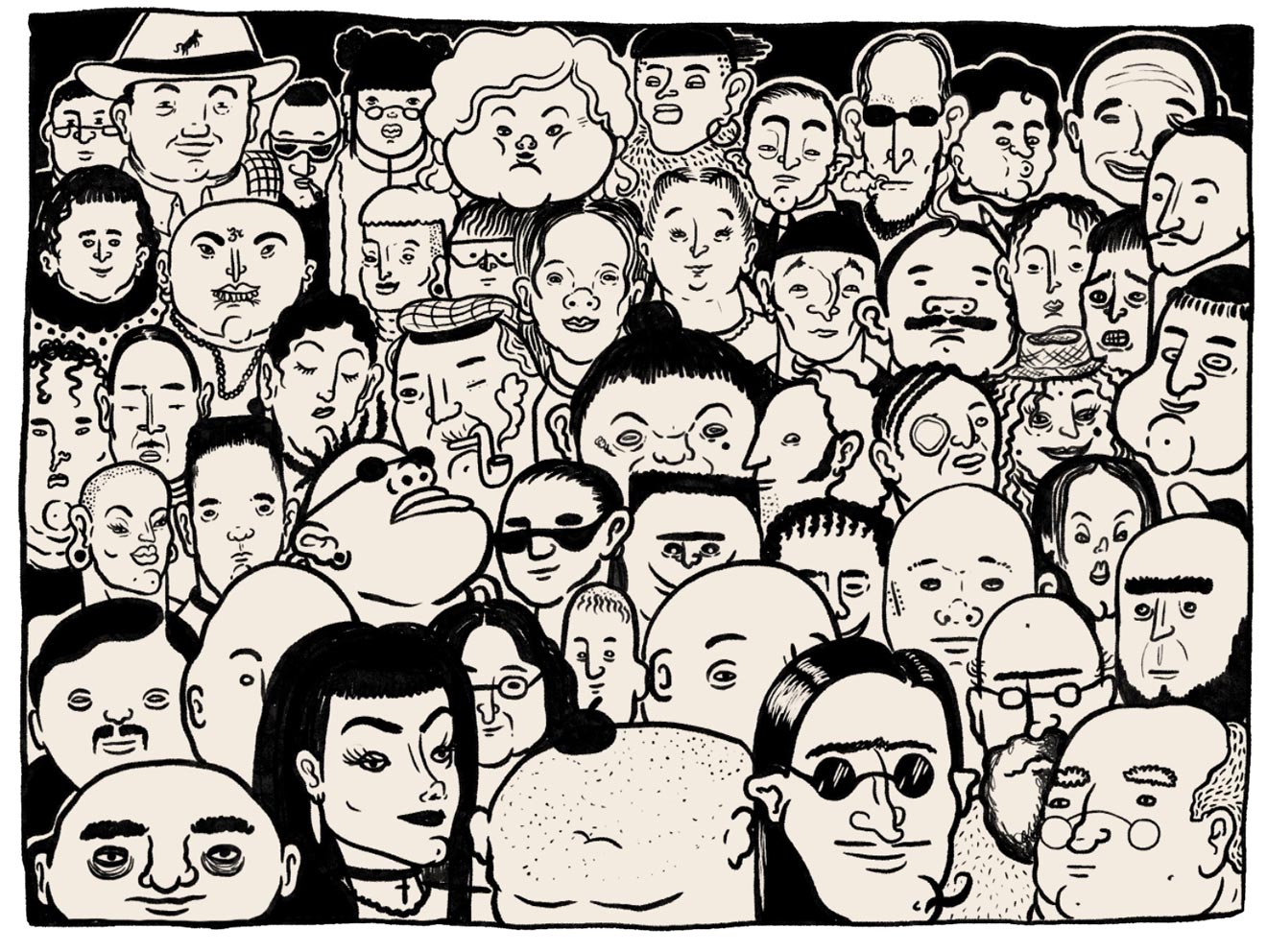

Llegamos en bus casi cincuenta personas de cada rincón de Antioquia. A pesar de la diversidad, entre chilapos, citadinos y montañeros abundaban las bufandas y las boinas de poeta, tipo Neruda, sin importar que hiciera un calor suficiente para anhelar una piscina. El lugar, sin embargo, era beatífico, rodeado de árboles, distante de todo, fiel a su vocación de seminario.

La primera indicación que nos dieron al entrar fue que en cada cuarto solo podían permanecer dos personas, y que bajo ningún pretexto esas dos personas podían ser de sexo opuesto. Hombre con hombre, bien; mujer con mujer, mejor. Parecía ser que a lo que en verdad le temían los salesianos no eran a las artes amatorias sino al embarazo.

Me tocó compartir cuarto con Josué, de veinte años, que no tenía ningún libro editado, pero sí un montón de cuadernos llenos de poemas que me mostró apenas entramos. En uno de ellos, escrito con tinta azul, leí: “Tus tetas rebotan sobre mi cara igual que pelota de infancia”.

Desde el bus había notado la urgencia de los autores por presentar sus obras; al menor descuido en la conversación sacaban sus libros autopublicados y los exhibían como a un hijo. Algunos aprovechaban para vender un ejemplar barato; otros lo regalaban porque, decían, de todas formas tenían un montón en la casa.

Me decepcioné un poco cuando nos entregaron la programación, que incluía un montón de cuentería. Aun así, el almuerzo fue delicioso, con las verduras frescas y una vinagreta casera. Parecía que en contraprestación por impedir que durmiéramos con personas del sexo opuesto, los salesianos iban a saciarnos con buenos condimentos y porciones generosas.

En la mesa charlé con dos jubilados de El Peñol. Hablaban de tangos y de sus cuentos de pueblo. Al frente, solo, almorzaba el Poeta de Instagram: con el computador de la manzana y brazos de futbolista. Mientras comía, no paraba de tuitear. Era el único tipo que había visto de algún lado. No conocía de sus libros, pero sabía de sus haikús en 140 caracteres.

Antes de la jornada académica tuvimos una presentación de grupo donde cada uno habló de sus libros (el más prolífico de los escritores, creo que de Urabá, había publicado tres) y los premios que había ganado. “Sorprendente la cantidad de premios literarios que hay entre estas montañas”, comentó alguien detrás de mí. La presentación que más admiré fue la del jubilado que, hinchado de orgullo, dijo que se había llevado el tercer puesto en el concurso de cuento de la cooperativa de ahorro y crédito de El Peñol.

Un tipo con cara de Niño Poeta nos dio una conferencia sobre la creatividad que resultó de lo más convencional; luego siguió una velada de cuentería que me perdí por andar haciendo la siesta. Qué suerte. Después, el que quisiera podía leer algo suyo. Entonces se encendió la chispa. Todos, todos, fueron sacando un papelito, una agenda escondida, un archivo en el celular. Al final todos, todos, parecían listos a demostrar su talento. Algunos leyeron versitos rimados que serían finalistas en un concurso de escuela y que para más inri habían ganado concursos departamentales, mientras que otros leyeron relatos de la vida rural. Me resultó curioso cómo la gente se parecía a lo que leía. Uno pensaba: esta señora se va a tirar algo de amor, y zas: bajo el cielo encendido tu recuerdo me atropella. Este viejito va a recordar sus polvos del pasado, y zácate: voy a contar la historia de cómo fui infiel. Aquel se ve más costumbrista que Efe Gómez, y lleve: entre las montañas antioqueñas transcurre este relato, mijitos. Algo hicieron Carrasquilla et al que dejaron tremenda estela; frutos de mi tierra.

El Poeta de Instagram se lanzó unos versos urbanos como de canción de Alcolirykoz; no sabía si leía o rapeaba, y entre tanta entonación no supe si eran buenos o malos. Los que sí me gustaron fueron los cuentos cortos de un tipo que llegó a lo último, quizás de Caldas o Barbosa, y que eran sucios y rápidos y originales. El tipo también se parecía al cliché, pero de otro modo: poeta de acera, joven, de voz gangosa, medio punk. Siempre he creído que entre esos va a salir el gran escritor de estos tiempos. Los demás poemas que leyeron los vates de Antioquia —los de la guerra en el campo, los del amor perdido, los de la piel de mujer— nos produjeron sueño y nos fuimos a dormir.

A medianoche, sin conciliar el sueño aún, me di cuenta de que mi compañero de cuarto seguía despierto, pegado del celular. “¿Por qué no te has dormido, hermano?”. “Es que en mi casa no tengo wifi”, me dijo. Sin más que hacer, yo también me puse a navegar por internet. Traté de abrir una página porno para animarme entre la lluvia, pero de inmediato el sistema espía de los curas bloqueó mi IP y nunca más pude conectarme a la red. En ciertas cosas los salesianos eran de una eficacia mefistofélica.

Al otro día, luego de un desayuno abundante, seguía el taller de poesía. Pasamos dos horas largas discutiendo sobre la utilidad de la lírica en las escuelas-familias-universidades-baños públicos-piscinas-hospitales y esa clase de cosas en las que no creen sino los poetas. Algunos aprovechaban, nuevamente, para leer sus versos. No sé si en otro lugar del mundo había tantos endecasílabos por metro cuadrado. Los más jóvenes tenían otros juegos del lenguaje, tampoco muy originales. Entretanto, a mí solo se me ocurrió un poema:

parece ser que

poesía

es partir

la línea

del texto

para decir

wow

cómo suena

Como siempre, el almuerzo fue exquisito, abundante en frutos verdes y mayonesa con cilantro. La jornada de la tarde mejoró ostensiblemente con la presencia de una maestra lapidaria que destrozó todos los versos, comenzando por los míos. Que qué era ese lugar común, que cuánta falta de imágenes. Nos puso un ejercicio en el que a partir de una fotografía había que escribir un poema. Yo, obvio, escribí un cuentito. Que no, que poema. Segundo intento. Que no, que sigue siendo narrativo, ponle una dosis de abstracción. ¿Así? No, más abstracto. ¿Así? Más abstracto. ¿Así? No todavía: ¿puedes decir veinte años de un modo diferente? Yo: ¿veinte años? Ella: sí, como cuatro lustros o dos décadas. Yo: ok, cuatro lustros, aunque veinte años son veinte años. Luego, las lecturas: pasamos de los sonetos rimados al poema oscuro. Entre menos se entendiera más aplausos recibía. Y yo, que estaba contento por el almuerzo y tanto confunde y reinarás, me dediqué a opinar. Si el poema era muy enredado le decía: “Me gusta el nivel de complejidad que alcanza”; si lo consideraba una copia de Bukowski, “fascinaste su yo lírico”; si era un retruécano moralizante, “yo creo que ese estilo tiene su público”; si era verdaderamente malo, “es una idea que se puede trabajar”. Sentí que me gané el cariño de todos.

Cuando llegué al cuarto Josué estaba llorando. Su novia lo había dejado por otro poeta. ¿Quién deja a un poeta por un poeta?, me pregunté. En venganza, él había escrito una estrofa dolida que había publicado en su estado de WhatsApp. No pude leerla porque no lo tenía agregado, pero en serio lamenté su duelo.

Al otro día, luego de una nueva jornada de cuentería, volvimos a leer. En últimas el encuentro se trataba de esto, y era el momento que más excitaba a los participantes. Sobre todo, al Poeta de Instagram, que andaba de aquí para allá, esperando su turno igual que un boxeador antes de salir al ring. Para muchos la literatura es eso: un deporte de contacto. Si lo que alguien leía no era de su interés, se iba a un rincón a prepararse, buscando en el celular el relato más efectivo. Si acaso llamaba su atención, hacía pucheros como si midiera en su mente la calidad del texto. Nunca opinaba: ni bueno ni malo. Estaba atento a su modo, aunque solo le importara él. Cuando llegó su turno, mencionó sus doscientos mil lectores al año. Eso dijo: doscientos mil lectores. Como quien dice: “Algo pasa con el comité del Nobel que no se ha fijado en mí”.

El otro, el de los cuentos cortos, era todo lo contrario: pura fiesta del verbo. Interesado por compartir, dispuesto a opinar. No esperaba su turno: simplemente le llegaba, y se lanzaba con una historia concisa cargada de gracia. Sin embargo, creo que son los tipos como el Poeta de Instagram los que terminan en ediciones de pasta dura y con campañas de márquetin. Los que triunfan, según se entienda. La ambición, que es un defecto casi siempre, se convierte en una patente de corso en el mundo literario, aunque siempre será mejor tomarse un café con los poetas de acera.

En últimas, a la mayoría todo esto le era indiferente. Más que grandes escritores, eran, a secas, gente que escribía. O dicho en presente: gente que escribe desde regiones apartadas y a veces gasta la vida en ello. Que publica sus libros en ediciones rudimentarias con portadas horrendas. Que cree en la poesía como la expresión máxima de la palabra. Que celebra a rabiar el tercer puesto en un concurso de cuento de una cooperativa de ahorro y crédito. Que organiza encuentros con guitarra, fogata y cuentería. Que se aferra a algo —un cuento corto, un poema largo, una novela incompleta— como a una tabla de salvación. Buenas personas. Escritores de pueblo. Sin los egos aparentes de quien va a ferias del libro, sin la necesidad apremiante de la competencia. No importa si sus versos se desbarrancan en la comparación de la mujer y la rosa, si rayan peligrosamente con la declamación, si adoran a Silvio Rodríguez; cuando leen yo escucho buenas personas.

Después de la lectura volvimos al mercado persa donde cada uno trataba de vender sus libros. A veces la calidad de una lectura hacía que la obra de un autor se cotizara al alza, y algunos se le acercaban afanosos pidiendo el material con descuento. Al ver esto yo me reía por lo bajo, a pesar de que en el bolsillo de mi chaqueta llevaba cinco ejemplares de mi único libro; como todos y también, con historias de pueblo. A tu salud, don Tomás.

Al final nos reunieron en el auditorio para una foto grupal, infaltable en cada encuentro. “Casi cincuenta escritores de Antioquia representando con orgullo las nueve subregiones”, dijo la presentadora. Parado ahí, entre bigotudos y señoras de croché, recordé un pie de foto que leí hace años en un libro sobre la historia de Aguadas. “Encuentro de Escritorios”, decía. Y estaban ahí, sonrientes, quietos en la foto, un montón de viejos que decían escribir. El pie de foto era, por supuesto, una errata. Pero como es ley con los lapsus, había más precisión ahí.

Ahora yo estaba en una foto igual.