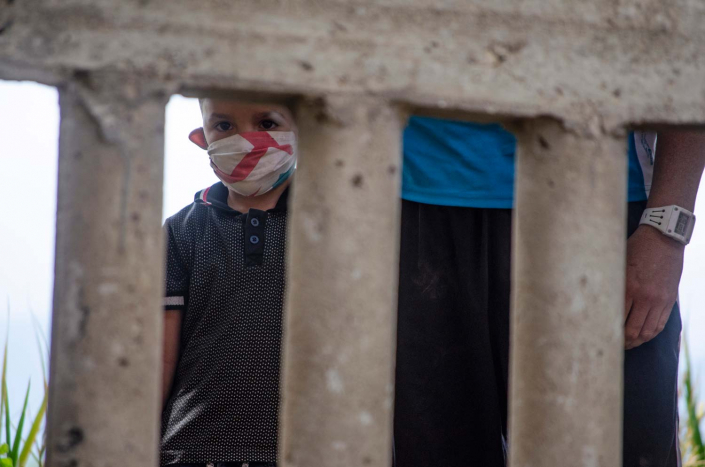

Las líneas caprichosas de los mapas tienen poderes que pueden resultar trágicos. Cúcuta y el Catatumbo han sufrido por años la maldición de los negocios, los escondites y las miserias que deja la gresca entre Colombia y Venezuela. Ahora que están en boga las guerras fronterizas dejamos una crónica de los horrores de esa franja en disputa.

Los sonidos de las bestias

—

Fotografías y texto por ANDREA ALDANA

Llevamos un par de horas juntas, ya entramos en confianza. Estamos sentadas sobre el tronco de un árbol en el suelo y de pronto me pregunta si lo quiero ver. No respondo, no sé si quiero. Entonces decide por las dos. Se levanta, se manda la mano a la pretina del pantalón que es donde tiene su celular, lo toma y pone a rodar el video que registra la muerte de Digno Emérito Buendía, un campesino al que todos llamaban Avelino. Leidy guarda el video estrictamente para probar cómo resuelven algunos militares las disputas con el campesinado, pero, luego de dar play y extenderme el celular, se aleja casi corriendo hasta un punto en el que no puede escuchar ni ver mis reacciones. La observo con curiosidad. Dos segundos atrás alcancé a ver las lágrimas que amenazaban con salir. Entiendo: no puede ver a don Ave morir otra vez. Digno Emérito murió rápido y de un solo balazo. Siete meses después, Leidy sigue quebrándose al mencionar que era casi un padre para ella.

“¡No se vaya, viejo! ¡No se me vaya!”, veo a Leidy gritar desesperada, enloquecida, mientras se tira al suelo de rodillas y trata de coger el cuerpo caído de don Ave. “No se me vaya, viejo”, repite, pero don Avelino se va. El video en el que veo a Leidy destruida también registra el asesinato de don Ave por un disparo en el mentón. “No me deje, viejo, no me deje”, suplica absorta al cuerpo entre sus brazos. Las balas siguen sonando, ella no reacciona, alguien la sacude por los hombros: “¡Leidy, el viejo ya murió!”. A Digno Emérito Buendía lo mataron el 18 de mayo de 2020. Le dispararon en medio de un operativo de erradicación forzada a cargo de tropas de la Brigada 30 de la Segunda División del Ejército. En el video se ve a los soldados discutir con los campesinos —uniformados con fusiles discutiendo con civiles—, de pronto suenan disparos, la gente corre y Digno Emérito cae.

“¡Leidy, el viejo ya murió!”.

La sacan a rastras del escenario, ella forcejea, no quiere abandonar el cuerpo, pero los disparos continúan. Alguien toma a Leidy con fuerza y parece arrojarla hacia una zanja. La cámara se agita, registra tierra, botas, matorrales, y vuelve a aparecer ella en pantalla: desde un improvisado refugio y mirando hacia el cadáver de quien fue casi su padre, Leidy Díaz, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), rompe a llorar. Digno Emérito murió casi al instante y ese día —y varias noches después— toda la vereda Vigilancia lo lloró.

El homicidio de Digno Emérito Buendía ocurrió cuando estaban en un asentamiento campesino que se levantó para proteger los cultivos de coca, la única economía sostenible que hay en Vigilancia, una vereda en la frontera con Venezuela en el corregimiento Banco de Arena, zona rural de Cúcuta, lugar en el que solo hay caminos de tierra y maleza, casas de bahareque, grupos armados ilegales y ninguna inversión social. Casi dos meses antes, el 26 de marzo de 2020, un día después de que el gobierno ordenara la cuarentena nacional por la covid-19, y durante otro operativo de erradicación forzada, el muerto fue Alejandro Carvajal, un joven que recibió un balazo por la espalda que le atravesó el pecho mientras estaba sentado en su hamaca en otro asentamiento campesino en Sardinata, municipio de la región del Catatumbo a solo dos horas en carro desde Vigilancia. Y esta vez la bala homicida salió de un fusil de hombres del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 9 que hace parte de la Fuerza de Tarea Vulcano, adscrita también a la Segunda División del Ejército.

La erradicación cargándose vidas. Operativos que generan tensión en quien siembra la mata de coca pero ni cosquillas en quien la procesa, la cristaliza y se lucra de la cocaína. El 28 de octubre de 2021 se presentó otro incidente en medio de un operativo contra la gente que cultiva: el general Omar Sepúlveda, comandante de la Segunda División del Ejército, denunció en La W Radio que 180 de sus soldados estaban “secuestrados por parte de la comunidad de cocaleros” en la vereda Chiquinquirá, del municipio Tibú. El militar dijo que la instrucción a sus hombres era “cabal respeto por los derechos humanos” y agregó que “hace unos años hubo enfrentamientos y desafortunadamente hubo personas lesionadas de parte y parte”. Pero el general no aclaró que solo llevaban año y medio de haber ocurrido, que más que lesiones hubo homicidios —ya dirán los jueces si culposos, dolosos o preterintencionales— y que los muertos solo pertenecían a la comunidad. Los casos de Digno Emérito Buendía y Alejandro Carvajal siguen siendo “materia de investigación” de poco avance. Leidy sigue llorando su pérdida. ¿Quién lleva el conteo de estos muertos que deja la lucha contra las drogas?

Nos juntamos y empezamos a caminar otra vez. Leidy se interna en una montaña y yo la sigo mientras asciende la cuesta. De pronto se detiene, revisa el estado de los arbustos de coca que nos rodean y después se gira para señalar hacia una casa en una loma cercana.

—Mire, la masacre fue allá, pero eso ya es Totumito.