Open road: impresiones de un camino

—

Por ÁNGEL CASTAÑO GUZMÁN

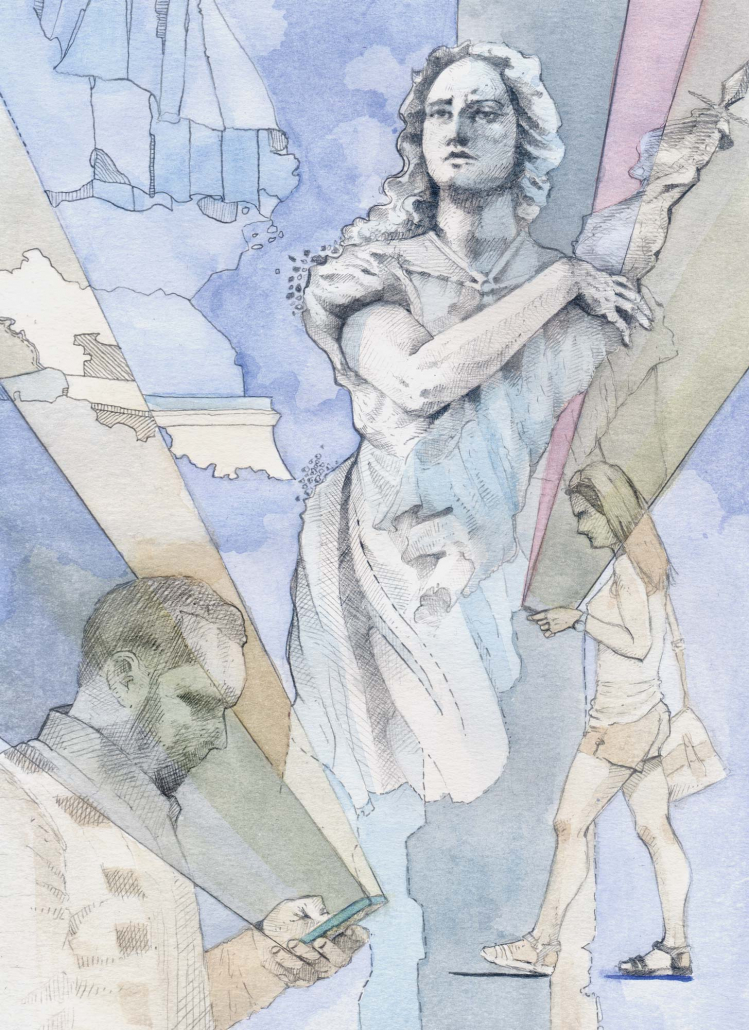

Ilustración de Marco y Augusta

En Vallejuelo —un corregimiento de Zarzal, Valle— brotó la idea. En una pausa del diálogo entre HAT y Aurelio sobre la belleza estilística y la complejidad estructural de Gran sertón: Veredas, el primero habló del viaje. Propuso emprenderlo los primeros días de Semana Santa. De esa manera, rodeados por el calor y las pinceladas de un paisaje asfixiado por la swinglea, la charla viró hacia los preparativos, los detalles, los pactos. Asentí. El atractivo del destino era innegable: de Boyacá en los campos. Mientras las imágenes rasguñaban a prisa las ventanillas del auto, recordé fragmentos de mi anterior ida a esos territorios, los de la papa, la ruana, el puente. Al volver a un sitio resulta inevitable tasar los despojos vividos, hacer con lápiz rojo los inventarios del naufragio. A principios del segundo decenio de este siglo, conducidos por Hugo H., Noemi y yo visitamos Tunja, Villa de Leyva, Ráquira; vimos las olas, la arena del lago de Tota. Hoy, ella vive en otro país. Por mi parte, fatigo las calles de Armenia.

En un restaurante de Zarzal, trazamos el itinerario. La ruta —se acordó de entrada— no pasaría por Bogotá. Aurelio propuso entrar a Boyacá por una de las esquinas —Otanche— para conocer parajes poco frecuentados por el tsunami del turismo. En su opinión, el camino para atravesar la cordillera era el de Letras, no La Línea. De ahí se bajaría a las planicies del Tolima y, por la vía de Honda y Guaduas, a Puerto Boyacá. HAT me encargó cotejar en Google Maps el mapa oral de Aurelio. Este ha sido trashumante: vivió con una profesora de inglés en la Sierra Nevada. Fue en moto del Quindío a Cúcuta: quince horas de trayecto. Ha publicado tres libros de poemas. Conoce tiendas en caseríos dónde oficiar con decencia el ritual de la cerveza. De regreso a Armenia se convino iniciar el periplo el Martes Santo a las ocho de la mañana. Aurelio nos llevó cerca de Maipú 994. En este punto sale de la historia. El fuego del whisky cerró esa jornada. Por un rato, el círculo aceptó su parentesco con el cuadrado.

***

En la Ford blanca de HAT trepamos las curvas de La Línea —decidimos ir por ahí para pasar los 8,65 km del túnel—. Impresiona el tamaño, la contundencia de la obra. También los retrasos. Paramos a desayunar en Cajamarca. Los viandantes —la mayoría sin tapabocas— tenían las manos gruesas de los labriegos, las uñas rotundas. En 2018, el pueblo —cuadras agrupadas a los lados de la cinta de asfalto— fue el escenario de una disputa entre los grupos ambientalistas de la región y una multinacional. El 26 de abril de dicho año se realizó una consulta popular para decidir el destino del municipio: la minería o la agricultura. El 97 por ciento de los votantes rechazó las pretensiones de la AngloGold Ashanti. En la plaza central resaltan dos cosas, ambas vinculadas con el catolicismo: la enorme parroquia San Miguel Arcángel y el busto de monseñor Ismael Perdomo Borrero, fundador de Cajamarca. Las vacilaciones de este prelado —siendo arzobispo de Bogotá— entre Alfredo Vázquez Cobo y Guillermo Valencia propiciaron el final de la hegemonía conservadora y el ascenso al poder del liberalismo con el triunfo de Enrique Olaya Herrera. Desde luego, no pensé en ello al saborear unas empanadas en una cafetería-billar. La historia se desparrama por los muros, las estatuas, las placas, los topónimos.

La voz de Google Maps alternó con las nuestras: ofreció indicaciones para llegar a Guaduas; nosotros, glosas de la temperatura, de la salud de la calzada, de los vaivenes del mundo. Sin contar el algoritmo, éramos tres los contertulios. En el timón, HAT. Poeta exquisito, ensayista riguroso, traductor de Eliot y Li Pai, polemista. Autor de tres poemas de antología: Proverbios, Tango, M.M.C. En su vida se dan cita los brillos y los azotes de Colombia: cultura cosmopolita, irreverencia incómoda, refrescante; el secuestro del tío Rogelio Tenorio y el destierro de la finca Zaragoza. En el asiento trasero, Tatiana. Licenciada con pocas millas en la docencia. Novelista en ciernes. Y yo, el copiloto. Profesor universitario. Un adulto en llamas. Las pláticas siguieron múltiples sendas: los recuerdos de HAT de sus estancias en España, USA y China. Los conatos de rebeldía del hijo adolescente de Tatiana y las espinas dejadas en ella por su madre. Mis salidas en falso respecto a la política actual, la literatura, las emociones. En síntesis, tres hornadas de colombianos. HAT pertenece al país anterior al Bogotazo, con rostro agrario, bipartidista. Sus recuerdos de niñez se conectan con la Buga de los cincuenta: con el abasto de la abuela materna y las abluciones en nata de leche de la bisabuela. Tatiana no conoció la tecnología del VHS. Su infancia se desenvolvió en los cuartos de un inquilinato del sur de Bogotá y en los riscos de Génova, Quindío. El mío es un clan de clase media baja cuya salida de la pobreza fueron el colegio y la universidad.

Al arribar al parque central de Guaduas, fotografiamos la estatua de la Pola. Probé el cartucho, un panecillo relleno de arequipe preparado en la bizcochería El Néctar. En una esquina, una pequeña estatua marca el edificio en el que se custodió la cabeza del prócer José Antonio Galán. Las puertas de la casa museo de la Pola tenían candado. En las paredes exteriores de un colegio un conjunto de pinturas toscas narra las peripecias de la heroína nacional: su encuentro con Alejo Sabaraín, el fusilamiento en Bogotá. En los ochenta, noventa y albores del 2000, Guaduas padeció la violencia del paramilitarismo —asociada con los alias del Mexicano Rodríguez Gacha, del Viejo Isaza, del Pájaro Gallo Bedoya—. El último fue quien movió los hilos para desplazar a HAT de su finca, luego de sus secuaces torturar y asesinar a Edison Mira. La denuncia de la salvajada la incluyó HAT en Ajuste de cuentas, la poesía colombiana del siglo XX, en la dedicatoria al finado. El pasado es el zombi del doctor Frankenstein: lo conforman piezas mal cosidas con cabuya. Aquí la belleza y la infamia son troncos unidos por las raíces.

***

Al organizar estas notas —¿será apropiado usar la etiqueta crónica para nombrarlas?— cuestiono su pertinencia. ¿Qué sentido tiene narrar un viaje en la época de los satélites, de la fibra óptica, de las pantallas? He sido lector de este tipo de textos. Gocé con las páginas de Peregrinación de Alpha, de Manuel Ancízar —un referente del género en Colombia—; con los libros de Paul Theroux, de Martín Caparrós, de Bruce Chatwin, de Bill Bryson, de Wade Davis. Esto, no hay duda, suelta pistas, intuiciones, mas no allana el sendero. No disminuye la perplejidad. La literatura de viajes suele combinar una mirada aguda con ambientes pintorescos, costumbres extrañas. El conocimiento del otro, del foráneo, brinda herramientas para la afirmación del yo. Sin embargo, en la aldea global, ¿quiénes son los otros?, ¿existen en los tiempos de Facebook, del covid-19? ¿Acaso la big data y los algoritmos no son ya la patria común? En todo el camino vi gente aferrada el celular. La vi en el Alto del Trigo, en una esquina de Mariquita, en un puente sobre el Magdalena, en un balneario de lujo más allá de El Espinal, en las filas para comprar los pasaportes de ingreso a la Hacienda Nápoles.

***

El bostezo de un hipopótamo nos recibió en el restaurante de una gasolinera. La réplica en yeso de la fauna traída por Pablo Escobar fue el aviso de la cercanía de Nápoles. De Puerto Boyacá a Puerto Triunfo hay 34,6 km, 45 minutos a velocidad no temeraria. Optamos por visitar las ruinas del imperio. Tremenda sorpresa me llevé: el pórtico del parque Hacienda Nápoles tiene el aire de la escenografía de un filme gringo. No se ve la avioneta clavada en la entrada. Nápoles no es Nápoles. El sitio —movido por las fuerzas del capital— mutó. La historia se convierte en espacio de recreo, en meca vacacional. Hay cuatro tarifas de ingreso: van de 51 000 hasta 133 000 pesos por persona. Además, por la extensión del terreno, se deben pagar veinte mil para poder recorrerlo en automóvil o, en su defecto, contratar una mototaxi. Los hipopótamos de hueso y grasa no se alcanzan a ver: un lago los separa del turista. Los niños correteaban por ahí. Las madres lucían vestidos de baño de variable audacia. Los padres mostraban sin reparo el vientre hinchado a quien osaba mirarlos. La gente va a Nápoles por el morbo narco, tan rentable siempre. Empero, se encuentra con un centro de entretenimiento.

Desde el refrigerado interior del automóvil se pueden contemplar por unos segundos —mientras dure la paciencia del conductor de atrás— el esplendor de los pavos reales, las garras de los avestruces, las manchas del tigre, las orejas de los elefantes. El paseo en Nápoles tiene el barniz de Guerracivilandia en ruinas, de George Saunders. Incluso las zonas signadas por la historia sucumben a la lógica del mercado, se transforman en templos de consumo. No deja de ser una muestra de la ironía del azar el hecho de atisbar bronceados bañistas clasemedieros en parajes marcados por la barbarie. El narcotráfico —con sus chorros de dinero rápido, fácil— infantilizó a la sociedad. Lo hace aún. En un momento, transitamos la pista de aterrizaje de Nápoles. Sentí el escalofrío de pasar por una necrópolis. En un viraje del derrotero, decidimos enrutar a Carmen de Viboral: la comarca de José Manuel Arango y de la loza. A ritmo de tractomula subimos la topografía antioqueña. Introduje un tema en el torrente de la charla: comparé el uso dado a Nápoles con el de la Posada Alemana, de Carlos Lehder. Las instalaciones de la finca se caen a pedazos: el agua y los furtivos ladrones hacen de las suyas. Debe haber un punto intermedio entre la maleza y la bisutería Disney. Ambos extremos son metáforas. ¿Cuál es más útil, provechosa? No sé.

***

En el siglo XVIII, las familias adineradas de Gran Bretaña enviaban a la Europa continental a sus hijos a completar su formación: visitaban los lugares de la cultura clásica en Italia, Grecia y Francia. El sacerdote católico Richard Lassels fue quien acuñó el término Grand Tour para referirse al peregrinaje. Antes de ser devorados por las rutinas de la adultez, los jóvenes pulían modales, se ejercitaban en el placer, adquirían conocimientos de primera mano. Mucho de ese espíritu se conserva en los mochileros del Cono Sur y en los trotamundos europeos e israelíes. Por el contrario, la colombiana no ha sido una idiosincrasia propensa a soltar las amarras y expandir los horizontes.

En Camping-car, Iván Jablonka narra las formas en que sus padres le contagiaron la fiebre por la vía, el nomadismo. El gusto por salir de la cuadra, de los predios familiares se conecta con fenómenos de cariz social, económico. Para los estratos uno, dos y tres el viaje, en su mayoría, es sinónimo de paquetes turísticos: hoteles y guías contratados con agencias. Deambular sin brújula es una práctica usual entre los ricos y los monjes. Ignorar los mínimos detalles de dónde se va a pernoctar, qué se va a comer, cuáles paradas se harán es una gracia concedida a los magnates, a los santokas. Semanas antes de la travesía, salí muy de mañana a comprar las arepas del desayuno. El ruido de los carros era mínimo, todavía las bombillas del alumbrado lustraban el asfalto. Me crucé con mis compañeros del colegio y de juegos: iban disfrazados de sus padres: obreros, enfermeras, madres, mecánicos. Antaño, la meta era la cancha de futbol; ahora, el almacén y la fábrica. Al regresar a Armenia pensé en ellos.

***

Google Maps se pifió: nos llevó a uno de los extremos de Antioquia —Nariño, a una hora de Sonsón—, con la promesa de una vía en buen estado hasta La Dorada, Caldas. No hubo tal: un par de policías nos disuadieron de seguir. Pernoctamos en un hotel barato en Copacabana. Las autopistas antioqueñas son un lujo. Rápido enrutamos a Puerto Berrío. Las vías de Santander —las de Cimitarra, Landázuri, Vélez— son un fiasco. A pesar de la feracidad de las montañas, del follaje de cien nombres y mil trinos, el paso por Santander puso a prueba la resistencia física, psíquica. En estos tramos, las palabras se esfumaron. En la guantera de la camioneta HAT tiene cedés de Pipe Bueno. En las fiestas canta a pulmón lleno “…prepárate, mi amor, porque esta noche te tengo preparada una sorpresa…” de Los Tucanes de Tijuana. Cuando el whisky lo dicta, pide canciones de María Callas, de Roy Orbison, de los Stones. Tatiana tarareó las baladitas tristonas de Laura Pausini.

Boyacá llegó: fue la luz. En la limpidez del aire, en la hilacha de frío, en la cadencia del habla, hay rastros de voces antiguas. Boyacá palpita en otra frecuencia. Entramos a Ráquira: calles coloridas, indigestas de sombreros, pulseras made in China. Carros al acecho de un hueco en el cual aparcar. Objetos de barro saturan al ojo: superhéroes, relojes, platos, animales, dibujos animados, tazas, materas. Ráquira, Salento, Guatapé ofrecen lo mismo: la compra de suvenires. No obstante, el nombre —Ráquira— tiene un eco gutural en la memoria de Tatiana. Lo conoció pronto: con él llamaban a un vecino de la pensión del sur bogotano. Si mal no recuerdo, un mecánico de carros que aplaudía el florecimiento carnal de Tatiana y de sus hermanas. La suya fue una infancia marcada con el hierro candente del abandono del padre, de la ebriedad de la madre, del embarazo prematuro. Sus historias son las de un pedazo de Colombia —no geográfico, económico— que irrumpe en el día a día de los demás con la retórica de las noticias judiciales. Ella procura convertir esa mierda en abono: lo hace en páginas dolorosas. No obstante, las sombras la ahogan.

***

Tomé pocas fotos. Compré obsequios de loza en Carmen de Viboral. Una ruana de cuatro puntas en Tunja. Tuvimos días de doce horas de viaje. Pasamos por Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda. Unimos tres altos: el de La Línea, el del Trigo, el de Letras. Volver a la piel —las costumbres, los lugares— constituye una muerte pequeña, manejable. La rubia de Still Corners —a medias sirena, a medias esfinge— lo canta con el tono de los sueños: “Pack your bags, hit the open road / Our hearts just won’t die / It’s the trip that keeps us alive”. La carretera le inyecta a la vida un espejismo de sentido.